(Rom) Papst Franziskus nahm am vergangenen 25. August zur Liturgie in der katholischen Kirche Stellung. Er hielt eine Ansprache an die Teilnehmer der jährlichen Liturgischen Woche des Centro di Azione Liturgica (CAL). Die dargelegte Position steht nicht nur in einem Kontrast zu dem, was der päpstliche Liturgiebeauftragte, Kardinal Robert Sarah, Präfekt der römischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, sagt. Sie scheint wie eine Antwort auf einen jüngst veröffentlichen Aufsatz von Kardinal Sarah zur Lage der heiligen Liturgie. Eine „Gegenrede“, so der Vatikanist Sandro Magister. „Natürlich ist die Rede nicht auf seinem Mist gewachsen“, um eine etwas elegantere italienische Redewendung im Deutschen auf den Punkt zu bringen, „die Papst Franziskus am 25. August vorgelesen hat“, so der Vatikanist.

Nicht seine Worte, aber sein Denken

Was Franziskus in der großen Audienzhalle vom Blatt las, war eine mit „historische Bezügen, gelehrten Zitaten samt entsprechenden Quellenangaben“ dicht bepackte Rede zu einem Thema, das der amtierende Papst „nie beherrscht“ habe, so Magister. Die Pausen und Worte würden dennoch „sehr gut sein Denken“ wiedergeben.

Das größte Aufsehen lösten seinen Aussagen zur Liturgiereform von 1969 aus, die er dem Zweiten Vatikanischen Konzil zuschrieb. Wörtlich sagte Franziskus:

„Wir können mit Sicherheit und mit lehramtlicher Autorität erklären, daß die Liturgiereform irreversibel ist.“

Viele faßten diese Worte wie eine Mahnung, manche sogar als eine Art Warnung des Papstes auf, daß die Zeit des „angeblichen Rückwärtsganges“, den Benedikt XVI. mit dem Motu proprio Summorum Pontificum eingelegt habe, zu Ende sei. Der deutsche Papst hatte damit 2007 dem überlieferten Ritus als „außerordentlicher Form“ des Römischen Ritus formal das gleichwertige Heimatrecht in der Kirche zurückgegeben.

In seiner von ihm verlesenen Rede zitierte Franziskus mit auffälliger Deutlichkeit vorkonziliare Päpste von Pius X. bis Pius XII. Der gewollte Eindruck, der vermittelt werden sollte, was eindeutig: Die Liturgiereform von 1969 sei nur eine Art logische Fortsetzung dessen, was Päpste, die von traditionsverbundenen Katholiken in Ehren gehalten werden, begonnen hatten und vom Konzil und den Konzilspäpsten, vor allem Paul VI., nur vollendet wurde.

Die große Lücke: das Schweigen zu Papst Benedikt XVI.

Dieser Versuch, eine historische, lineare Weiterentwicklung zu konstruieren, um die Liturgiereform von 1969 nicht als Bruch, sondern als Kontinuität erscheinen zu lassen, hat jedoch einen auffällige Haken. Trotz der zahlreichen Zitate, Namensnennungen früherer Päpste und historischen Bezüge fehlt ein Name und sein Denken völlig: Benedikt XVI. Genau der Papst, der sich wie kein anderer seit Eröffnung des Konzils mit der heiligen Liturgie befaßte, dazu Stellung nahm und sogar als bedeutendster Gesetzgeber seit den Ereignissen der 60er Jahre aufgetreten ist.

Die Lücke, die durch dieses Schweigen in der Darstellung von Papst Franziskus klafft, wird um so eklatanter, wenn man bedenkt, daß gerade des zehnten Jahrestages von Summorum Pontificum gedacht wird oder eigentlich gedacht werden sollte. Doch aus Rom, aus dem päpstlichen Rom, ist dazu nichts zu vernehmen. Um genau zu sein, stimmt das nicht ganz, denn das Schweigen von Franziskus spricht auch eine Sprache.

Eine Stelle in der Franziskus-Ansprache vom 25. August läßt eine Kritik an liturgischen Mißbräuchen erahnen, wie sie vielfach beklagt werden und von Kritikern als Beleg für ein grundsätzliches Defizit des dahinterstehenden „Konzilsgeistes“ gesehen wird. Benedikt XVI. war einer der frühesten Kritikern eines liturgischen Wildwuchses, zu dem sich nicht wenige Priester durch die 69er-Reform als „liturgische Animateure“ berechtigt fühlen. Franziskus sprach von „Praktiken, die sie [die Liturgie] entstellen“. Dieser Aussage ging die Kritik an einer nur „teilweisen Rezeption“ voraus. Manche Beobachter sahen darin eine gleichgewichtete Kritik an progressiven, aber auch traditionalistischen „Auswüchsen“. Damit hätten beide Seiten einen päpstlichen, wenn auch nur minimalen Tadel erhalten. Man kennt dergleichen aus der Politik. Was ist damit aber in der Substanz ausgesagt?

„Totales Schweigen zu Kardinal Sarah“, aber nicht zu seinem Liturgieverständnis

„Totales Schweigen auch zu Kardinal Robert Sarah und zu dessen boykottierten Kämpfen für eine ‚Reform der Reform‘, die der lateinischen Liturgie ihre wahre Natur zurückgeben soll.“

So Magister, der in der Papst-Rede vom 25. August eine „Gegenrede“ zur Lage der Liturgie in der Kirche sieht, die Kardinal Sarah in diesem Sommer nur kurz zuvor veröffentlicht hatte. Eine Antwort, mit der Franziskus seinem zuständigen Dikasterienleiter vor allem durch seine Auslassungen und sein Schweigen zu Benedikt XVI. und Summorum Pontificum widerspricht.

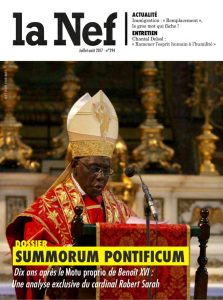

In der Juli/August-Nummer der katholischen Monatszeitschrift La Nef veröffentlichte Kardinal Sarah den Aufsatz Pour une réconciliation liturgique (Für eine liturgische Versöhnung).

Der couragierte Purpurträger aus Guinea, eine herausragende Gestalt des Kardinalskollegiums, die erst mit die Berufung ausgerechnet durch Papst Franziskus auf weltkirchlicher Ebene über sich hinauszuwachsen begann, ruft darin ein „sehr bemerkenswertes Zukunftsziel“ aus: „einen vereinigten römischen Ritus, der das Beste der beiden Riten, des vorkonziliaren und des nachkonziliaren, zusammenfügt“, so Magister.

„Es fehlt natürlich nicht an Hinweise auf Themen, zu denen Sarah besonders sensibel ist: die Stille und das ad orientem ausgerichtete Gebet.“

Umgekehrt verwendet er darin nicht mehr den Begriff „Reform der Reform“, weil dieser von Papst Franziskus kategorisch abgelehnt wird und daher derzeit unbrauchbar ist. Stattdessen verwendet der Kardinalpräfekt den neuen Begriff „liturgische Versöhnung“ im Sinne einer Liturgie, die „mit sich selbst, mit ihrem tiefen Sein versöhnt ist“.

„Eine Liturgie, die aus den ‚beiden Formen desselben Ritus‘ einen Reichtum macht, eine „gegenseitige Bereicherung“, von der Benedikt XVI. sprach und damit bereits eine Andeutung machte, daß es nicht bei einem Nebeneinander zweier Riten bleiben solle, sondern sein Anstoß mit Summorum Pontificum nur ein Schritt in Richtung „Versöhnung“ und letztlich Beseitigung einer loturgischen Wunde sein solle, die der Kirche geschlagen wurde, und an der sie seither leidet.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: La Nef/Vatican.va (Screenshots)