Von Endre A. Bárdossy*

Ratifica o rectifica – Bestätige oder berichtige, lautet im Spanischen eine kurze Aufforderung in Befehlsform, wenn man jemanden zwischen die Wand und einem Säbel gestellt hat und ein Bekenntnis erzwingen will. Platons weltberühmtes und weltbewegendes Höhlengleichnis stellt ein dermaßen dramatisches Kreuzverhör dar, daß es vom Leser, wenn wir uns in die Rollen der beiden Protagonisten versetzen, eine klare Unterscheidung und eine deutliche Entscheidung fordert. Die Übertragung entnehmen wir Friedrich Schleiermachers (1) bis heute maßgebender Arbeit aus dem Siebenten Buch der „Politeia“ (514a – 517c). Die Unterredung ist Teil eines längeren Streitgesprächs des Sokrates mit Glaukon.

Das Höhlengleichnis ist nicht nur eine dramatische Perle der Weltliteratur, sondern auch für unsere Zeit wie auf den Leib geschnitten. Der Text erweckt den überzeugenden Eindruck, daß Platon – ein Meister der Sprache – dem Leser mit wenigen Worten, aber psychologisch tiefgreifend Sachen erläutert, die man ansonsten nur in langen Abhandlungen darstellen könnte.

Das Höhlengleichnis

Sokrates: Demnächst, – sprach ich, – vergleiche dir unsere Natur in bezug auf Bildung und Unbildung folgendem Zustande. Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so daß sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fessel wegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sieh eine Mauer aufgeführt wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen.

Sokrates: Demnächst, – sprach ich, – vergleiche dir unsere Natur in bezug auf Bildung und Unbildung folgendem Zustande. Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so daß sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fessel wegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sieh eine Mauer aufgeführt wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen.

Glaukon: Ich sehe, – sagte er.

Sieh nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Geräte tragen, die über die Mauer herüberragen, und Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei Arbeit; einige, wie natürlich, reden dabei, andere schweigen.

Ein gar wunderliches Bild, – sprach er –, stellst du dar und wunderliche Gefangene.

Uns ganz ähnliche, – entgegnete ich. Denn zuerst, meinst du wohl, daß dergleichen Menschen von sich selbst und voneinander je etwas anderes gesehen haben als die Schatten, welche das Feuer auf die ihnen gegenüberstehende Wand der Höhle wirft?

Wie sollten sie, – sprach er –, wenn sie gezwungen sind, zeitlebens den Kopf unbeweglich zu halten!

Und von dem Vorübergetragenen nicht eben dieses?

Was sonst?

Wenn sie nun miteinander reden könnten, glaubst du nicht, daß sie auch pflegen würden, dieses Vorhandene zu benennen, was sie sähen?

Notwendig.

Und wie, wenn ihr Kerker auch einen Widerhall hätte von drüben her, meinst du, wenn einer von den Vorübergehenden spräche, sie würden denken, etwas anderes rede als der eben vorübergehende Schatten?

Nein, beim Zeus, sagte er.

Auf keine Weise also können diese irgend etwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke?

Ganz unmöglich.

Nun betrachte auch, – sprach ich –, die Lösung und Heilung von ihren Banden und ihrem Unverstande, wie es damit natürlich stehen würde, wenn ihnen folgendes begegnete. Wenn einer entfesselt wäre und gezwungen wurde, sogleich aufzustehen, den Hals herumzudrehen, zu gehen und gegen das Licht zu sehn, und, indem er das täte, immer Schmerzen hätte und wegen des flimmernden Glanzes nicht recht vermöchte, jene Dinge zu erkennen, wovon er vorher die Schatten sah: was, meinst du wohl, würde er sagen, wenn ihm einer versicherte, damals habe er lauter Nichtiges gesehen, jetzt aber, dem Seienden näher und zu dem mehr Seienden gewendet, sähe er richtiger, und, ihm jedes Vorübergehende zeigend, ihn fragte und zu antworten zwänge, was es sei? Meinst du nicht, er werde ganz verwirrt sein und glauben, was er damals gesehen, sei doch wirklicher als was ihm jetzt gezeigt werde?

Nun betrachte auch, – sprach ich –, die Lösung und Heilung von ihren Banden und ihrem Unverstande, wie es damit natürlich stehen würde, wenn ihnen folgendes begegnete. Wenn einer entfesselt wäre und gezwungen wurde, sogleich aufzustehen, den Hals herumzudrehen, zu gehen und gegen das Licht zu sehn, und, indem er das täte, immer Schmerzen hätte und wegen des flimmernden Glanzes nicht recht vermöchte, jene Dinge zu erkennen, wovon er vorher die Schatten sah: was, meinst du wohl, würde er sagen, wenn ihm einer versicherte, damals habe er lauter Nichtiges gesehen, jetzt aber, dem Seienden näher und zu dem mehr Seienden gewendet, sähe er richtiger, und, ihm jedes Vorübergehende zeigend, ihn fragte und zu antworten zwänge, was es sei? Meinst du nicht, er werde ganz verwirrt sein und glauben, was er damals gesehen, sei doch wirklicher als was ihm jetzt gezeigt werde?

Bei weitem, – antwortete er.

Und wenn man ihn gar in das Licht selbst zu sehen nötigte, würden ihm wohl die Augen schmerzen, und er würde fliehen und zu jenem zurückkehren, was er anzusehen imstande ist, fest überzeugt, dies sei in der Tat deutlicher als das zuletzt Gezeigte?

Allerdings.

Und, – sprach ich –, wenn ihn einer mit Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang schleppte und nicht losließe, bis er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht viel Schmerzen haben und sich gar ungern schleppen lassen? Und wenn er nun an das Licht kommt und die Augen voll Strahlen hat, wird er nicht das Geringste sehen können von dem, was nun für das Wahre gegeben wird.

Freilich nicht, – sagte er –, wenigstens nicht sogleich.

Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu sehen. Und zuerst würde er Schatten am leichtesten erkennen, hernach die Bilder der Menschen und der andern Dinge im Wasser, und dann erst sie selbst. Und hierauf würde er was am Himmel ist und den Himmel selbst leichter bei Nacht betrachten und in das Mond- und Sternenlicht sehen als bei Tage in die Sonne und in ihr Licht.

Wie sollte er nicht!

Zuletzt aber, – denke ich –, wird er auch die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr im Wasser oder anderwärts, sondern sie als sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten imstande sein.

Notwendig, – sagte er.

Und dann wird er schon herausbringen von ihr, daß sie es ist, die alle Zeiten und Jahre schafft und alles ordnet in dem sichtbaren Raume und auch von dem, was sie dort sahen, gewissermaßen die Ursache ist.

Offenbar, – sagte er –, würde er nach jenem auch hierzu kommen.

Und wie, wenn er nun seiner ersten Wohnung gedenkt und der dortigen Weisheit und der damaligen Mitgefangenen, meinst du nicht, er werde sich selbst glücklich preisen über die Veränderung, jene aber beklagen?

Ganz gewiß.

Und wenn sie dort unter sich Ehre, Lob und Belohnungen für den bestimmt hatten, der das Vorüberziehende am schärfsten sah und am besten behielt, was zuerst zu kommen pflegte und was zuletzt und was zugleich, und daher also am besten vorhersagen konnte, was nun erscheinen werde: glaubst du, es werde ihn danach noch groß verlangen und er werde die bei jenen Geehrten und Machthabenden beneiden? Oder wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen „das Feld als Tagelöhner bestellen einem dürftigen Mann“ (2) und lieber alles über sich ergehen lassen, als wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so zu leben?

So – sagte er – denke ich, wird er sich alles eher gefallen lassen, als so zu leben.

Auch das bedenke noch, sprach ich. Wenn ein solcher nun wieder hinunterstiege und sich auf denselben Schemel setzte: würden ihm die Augen nicht ganz voll Dunkelheit sein, da er so plötzlich von der Sonne herkommt?

Ganz gewiß.

Und wenn er wieder in der Begutachtung jener Schatten wetteifern sollte mit denen, die immer dort gefangen gewesen, während es ihm noch vor den Augen flimmert, ehe er sie wieder dazu einrichtet, und das möchte keine kleine Zeit seines Aufenthalts dauern, würde man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben zurückgekommen und es lohne nicht, daß man auch nur versuche hinaufzukommen; sondern man müsse jeden, der sie lösen und hinaufbringen wollte, wenn man seiner nur habhaft werden und ihn umbringen könnte, auch wirklich umbringen?

So sprächen sie ganz gewiß, – sagte er.

Inhaltsanalyse des Gleichnisses

Aus diesem, von einem berufenen Altphilologen vorzüglich ins Deutsche übersetzten Originaltext geht hervor, daß die alten Griechen zwei Ausdrücke für die Wahrheit hatten. Diese philosophisch und literarisch einmaligen Ausdrücke haben Geschichte und Epochen gemacht, da sie das eurozentrische Denken durch zweieinhalb Jahrtausende hindurch von Grund auf zu prägen vermochten. Sie grenzten die Zivilisation erfolgreich von der Barbarei ab. Sie verliehen uns Orientierung nicht nur von den frühen Anfängen bis heute, sondern unwiderruflich für immer. Christus sagt uns deutlich und unmißverständlich, – nicht nur für ein paar pedante, haarspalterische Europäer, sondern auch für alle Asiaten, Afrikaner und Amerikaner auf dem Wege zu einer einzigen Weltzivilisation –, daß Gott allein der „Weg“, die „Wahrheit“ und das „Leben“ sei (Johannes 14, 6). Versuchen wir also zu unterscheiden, was das heißen soll:

I. άλήθεια (a‑letheia)

- Wahrheit,

- Wirklichkeit, im Plural wahre Umstände,

- Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit,

- im Neuen Testament Offenbarung Gottes (lat. revelatio / Enthüllung),

- wortwörtlich „Un-verborgenheit“.

– άληθής (a‑lethes)

- ohne verheimlichendes Täuschen, wahrhaftig, ehrlich,

- wahr, wirklich, sicher, zuverlässig,

- wortwörtlich „un-verborgen“.

Die Wahrheit ist das Wirkliche, d. h. die Realität ohne Trug und Lug, frei von Illusionen. „In- oder Un- lusionär“ bedeutet von der Wortwurzel her Spiel- und Spaßverderber zu sein. Das lat. Verb il-ludo, illudere, illusi, illusus heißt somit übel mitspielen, betrügen, nicht aufrichtig, sondern mit gezinkten Karten spielen.

Der Grundbegriff der „Wahrheit“ resultiert also aus der Etymologie dieses merk- und denkwürdigen Wortes in Verbindung mit einem winzigen, privativen (verneinenden) Präfix:

- a- im Griechischen,

- in- im Lateinischen,

- un- im Deutschen.

Die Wurzel λήθή (lethe)

- bedeutet einfach das Vergessen, Vergessenheit,

- ist aber auch der dramatische Name des Flusses in der Mythologie, der in der Unterwelt die toten Seelen der ewigen Auslöschung anheimgibt.

Die Wortsippe umfaßt des weiteren:

ληθάήoς (lethano)

- vergessen lassen,

a) Aktiv

λανθάνω (landano) - verborgen, unbekannt, unbemerkt sein oder bleiben, entgehen

- vergessen machen, und

b) Medial - vergessen,

- absichtlich versäumen, unterlassen.

Cf. das lat. Verb lateo, latere, latui, das dem Sinn und dem Klang nach aus dem Griechischen entlehnt ist:

- verborgen sein,

- unbekannt bleiben.

Das Präsens Partizip: latens / dt. „latent“ lebt in unserer Umgangssprache bis heute weiter:

- verborgen, verdeckt,

- heimlich, versteckt, unwahr.

Das Wahre ist also das Unvergessene / das Nicht-Latente / das Nicht-Verdeckte / das Nicht-Verborgene / das Nicht-Verheimlichte, sondern das im hellen Licht Offensichtliche, das Evidente, Enthüllte, die „wirkliche“ Wirklichkeit, die nicht vorgetäuscht werden kann. Nach der Überlieferung der Philosophia perennis (also der bleibenden, zeitlosen Philosophie) gilt also die alte Definition:

VERITAS EST ADÆQUATIO INTELLECTUS ET REI –

Die Wahrheit ist die Abstimmung des Verstandes mit der Realität,

d. h. Angleichung und Orientierung an die Sache,

an die objektive Gegebenheit und objektive Bewertung der Dinge,

woran nicht gemogelt werden kann.

II. όρθόθεìς‚ (orthotes)

- gerade, aufrechte Stellung,

- Richtigkeit, Wahrheit.

– όρθός‚ (orthos)

- aufgerichtet, aufrecht,

- gerade, geradeaus, geradewegs,

- recht, richtig, wahr,

- Adverb auf die rechte Art, passend, schicklich.

– όρθόω (orthoo)

- gerademachen,

- in die Höhe richten, aufrichten, erheben,

- emporbringen, fördern, zu Ansehen bringen,

- Passiv sich aufrichten, sich erheben,

- glücklich vonstatten gehen, Erfolg haben, gelingen,

- seine Richtigkeit haben, wahr sein.

Das Richtige ist somit das Aufrechte / das Aufrichtige / das schlicht und einfach Aufwärtsstrebende, um das Gute in der Realität mit einer triftigen Definition unterscheiden und in die Tat umsetzen zu können. Mit der Bedeutung des Wahren, Richtigen, Unentbehrlichen ist also im Ortho…doxen ein Präfix vorangestellt, das die bloße Meinung: δόξα (doxa) zum Höheren qualifiziert, und in allen europäischen Hochsprachen häufig verwendet wird, von der Ortho-Pädie angefangen über die Orth-Optik bis zur Ortho-Graphie für die Behandlung hinkender Schreiberlinge und schielender Propheten, die uns heute in der Öffentlichkeit mit Lügen- und Lückenpresse, Fernsehen und Internet überfluten.

Wer sich das Platonische Konzept der Wahrheit nicht anerzogen und verinnerlicht hat, kann kein zivilisierter, „römischer“ Bürger (Civis romanus) und noch weniger ein „römischer“ Katholik sein! Wem diese Begriffe nicht in Leib, Seele und Intellekt aufgegangen und bis in die letzten Fasern assimiliert worden sind, hat vom Christentum nur eine halbe Ahnung. Das Neue Testament wurde für uns einst in der Perlenschrift der Griechen niedergelegt und in der Fassung ihrer präzisen Begrifflichkeit vermittelt. Die in Vergessenheit geratende Überlieferung neu zu entziffern ist heute die Herausforderung der Stunde, woran nicht nur das Wesen der christlichen Religion, sondern der gesamten Abendländischen Zivilisation hängt.

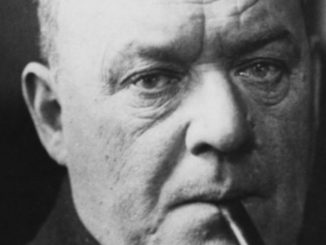

Platons Lehre von der Wahrheit –

in der falschen Wiedergabe nach Heidegger

Heidegger war der geistige Ziehvater Karl Rahners, ein Apostat aus der Römisch-Katholischen Kirche, ein überzeugter Nationalsozialist und von Berufswegen ein Narziß. Er war in sein eigenes Denken so verliebt, daß er es als absoluten Neubeginn des Philosophierens überhaupt verkünden wollte. Zwischen den ältesten Präsokratikern einerseits (von denen nur winzige Fragmente übrigblieben sind) und seinen eigenen Fragmenten, Vorlesungen und Vorträgen andererseits ließ er keine Übergänge zu. Von Platon und Aristoteles, über Thomas von Aquin bis zur Abfassung des Ersten Teils seiner einzigen monumentalen Abhandlung unter dem Titel „Sein und Zeit“ (1927), deren Zweiten Teil er nie fertigbrachte, ächtete er alle Vorgänger mit dem Bann der von ihm sogenannten, frei erfundenen „Seinsvergessenheit“. Pathetisch salbte er sich zum prophetischen „Künder des Seyns“, dem es zum Leidwesen aller Studenten und Bewunderer allzu oft gefällt sich enigmatisch zu „verbergen…“ Sobald die Gemeinde der Hörer und Leser in Trance geraten war, wurden die Rätselwörter orthographisch verunstaltet und mit einer Hundertschaft von akribischen Expektoraten (wie Seyn, Entbergung, Ek-sistenz, etc) eskortiert.

Mit der „Vergessenheit des Seins“ setzte Heidegger also die λήθή (lethe) und die άλήθεια (aletheia), wie wir sie im Höhlengleichnis kennengelernt haben, mit dem substantivierten Infinitiv „Sein“ zusammen. Dieses zweite Element des ungewöhnlichen Kompositums bedeutet nach alter Überlieferung entweder die Essenz (Wesen, Sosein) oder die Existenz (Dasein) eines Dings, Zeugs oder des Menschen bis hinauf zu den „Göttern“ wie es der Neuheide Heidegger aus dem Schwarzwald gerne zu sagen pflegte. Daher dürfte es auch einem Leser, der in der Heideggerschen Kunstsprache unbewandert ist, leicht fallen, diesen Mischmasch seiner dadaistischen Sprachspiele zu durchschauen. Das Sein komplett zu vergessen, ist in der Tat nur im Irrenhaus bei krankhafter (nicht vorgespielter!) Schizophrenie möglich. Selbst wenn wir bloße Schatten betrachten, vernehmen wir immer noch Erinnerungen an das wirkliche Sein Gottes und der Welt.

Wenn ein deutscher Philosoph im XX. Jahrhundert den Sachen mythologische Metaphern andichtet, wonach die Sprache etwa das „Haus des Seyns“, der Mensch wiederum den „Hirten des Seyns“ darstelle, ist er nicht ernst zu nehmen. Wenn sich dabei das „Seyn“ selber (und nicht das falsche Bewußtsein der Gaukler!) ab und zu „verberge“, wie ein Kind hinter dem Vorhang, um sich „entbergend“ wieder als „Geschick“ anzukündigen …, mag vielleicht unreife Persönchen wie Hannah Arendt im Hörsaal und im Bett des Marburger Professors beeindruckt haben, ansonsten sind sie belanglose literarische Floskeln zweifelhafter Qualität und magerer Aussagekraft. Platons Metapher der strahlenden Sonne ist zwar eine geniale Eingebung, aber aus der Dichtersprache einen tatsächlichen „Seinszyklus“ mit Abenddämmerung und Morgenröte abzuleiten, ist ein Mißbrauch des Allegorischen. Das Sosein oder Dasein einer Sache zu vergessen, wenn es chronisch wird, ist ja eher ein kindisches Spielchen oder ein altersbedingtes Gebrechen, die wir an dieser Stelle vernachlässigen können. Eine fliegende Leseprobe aus der Gesamtausgabe (Bd. IX. p. 223) mag vielleicht abschließend genügen:

Das Unverborgene muß einer Verborgenheit entrissen, dieser in gewissem Sinne geraubt werden. Weil für die Griechen anfänglich die Verborgenheit als ein Sichverbergen das Wesen des Seins durchwaltet und somit auch das Seiende in seiner Anwesenheit und Zugänglichkeit („Wahrheit“) bestimmt, deshalb ist das Wort der Griechen für das, was die Römer „veritas“ und wir „Wahrheit“ nennen, durch das α-privativum (ά‑λήθεια / a‑letheia) ausgezeichnet. Wahrheit bedeutet anfänglich das einer Verborgenheit Abgerungene. [?!] WAHRHEIT IST ALSO ENTRINGUNG JEWEILS IN DER WEISE DER ENTBERGUNG. [?!]

Das Fragezeichen und die Hervorhebung durch Kapitälchen sind natürlich von mir, um unterstreichen zu können, daß die Entzifferung wohl nicht nur anfänglich, sondern stets dort vor sich geht, wo der gesunde Menschenverstand tätig wird, also durch die immerwährende Philosophie und die katholische Religion, durch die präzise Technik und die wahre Kunst so – wie auch immer – im gewöhnlichen Leben, vor allem aber in der Erziehung, in der Schule und in der Predigt der Kirche.

[Fortsetzung des Zitats p. 230]: Der Übergang von einer Lage in die andere besteht in dem Richtig-werden des Blickes. An der όρθόθεìς‚ (orthotes), der Richtigkeit des Blickes, liegt alles. Durch diese Richtigkeit wird das Sehen und das Erkennen ein rechtes, so daß es zuletzt geradeaus auf die höchste Idee [des Guten] geht und in dieser „Ausrichtung“ sich festmacht.

Heidegger konnte somit aus dem scholastischen Wahrheitsbegriff der „Adaequatio intellectus et rei“ nicht entschlüpfen. Denn seine Roßtäuscherei anstelle von Adäquation (Angleichung) Entringung oder gar Entbergung zu setzen, ist lediglich ein dadaistisches Spielchen.

Da Karl Rahner in Heidegger seinen Meister und Mentor verehrte, ist es ein eminentes katholisches Interesse, die Heideggerschen Aberrationen unter die Lupe zu nehmen. In Bezug auf seine Platon-Interpretation hat er das weltberühmte Höhlengleichnis usurpiert, indem er es in weiten Kreisen bekannt machte, aber auch mutwillig versuchte, „Wahrheit und Richtigkeit“ (= Aletheia + Orthotes) auseinanderzuspalten – freilich entgegen den Absichten des Originaltextes und entgegen der christlichen Überlieferung.

Somit reduzierte Heidegger seine fundamentale phänomenologische „Perzeption“ der Existenz zu einem „Sein zum Tode“ (wie seine bekannteste Formel lautet), was in der Tat einer „Apperzeptionsverweigerung“ gleichkommt. Denn dazu, was nach dem letzten Tritt und Schritt an der Türschwelle zum Ἅιδης‚ (Hades) geschehen wird, d. h. entweder zur Unterwelt der griechischen Märchen, zum inhaltslosen Nihilismus oder zum ewigen Leben im wirklichen Jenseits, muß ein aufrechter Schriftsteller der Letzten Dinge entweder Ja oder Nein sagen. Den „Wetterwinkel der Eschatologie“ (Hans Urs von Balthasar) nach der Heideggerschen Art eines Zampano konsequent auszuschweigen, ist ein Nonsens. Bereits der hl. Paulus sagte, daß es letztlich auf eines ankommt: Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir Christen die bedauernswertesten unter allen Menschen (1 Kor 15, 19). Der griechisch gebildete Paulus wußte also worum es geht in diesem eschatologischen Roulett.

Eine nähere Beschäftigung mit Heideggers nichtssagender Undefinition der Wahrheit können wir uns also ersparen. Praktisch folgenreich scheint jedoch seine Konklusion aus dem Höhlengleichnis zu sein. Unter dem Titel „Platons Lehre von der Wahrheit“ (1931/32, 1940) behauptete er, daß die ursprüngliche, primäre Aletheia (das Wahrnehmen eines unverborgenen / unverhüllten Dings oder Sache als nackte Tatsache) erst durch die Richtigstellung des bewertenden Intellektes verdorben sei und damit auch das nicht endenwollende Zeitalter der „Seinsvergessenheit“ angebrochen werde. Heidegger lehnte jedwedes Nachdenken über die Konsequenzen der „Orthotes“ (Richtigkeit) einer Sache, eines Prinzips oder einer Tugend ab, da er sich zeit seines Lebens weigerte, mit „Ethik und Moral“ zu beschäftigen. Aus derselben „Apperzeptionsverweigerung“ (3) sprudeln seine konfliktbeladenen Ansichten über die Technik hervor. Kein Ingenieur vermag in der technischen Zivilisation ohne „Richtigkeit“ des Denkens auszukommen und in einem poetischen Wolkenkuckucksheim zu schweben. Ebenfalls vermag kein Denker – ob Philosoph oder Theologe – auf die größtmögliche, wenn auch nur annähernde Richtigkeit zu verzichten.

Heideggers langes Leben verblieb dementsprechend eine lallende Gaukelei, und seine Bibliothek größtenteils unleserlich.

*Endre A. Bárdossy war o. Universitätsprofessor in San Salvador de Jujuy, Argentinien, für Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre und Leiter eines Seminario de Aplicación Interdisciplinaria im Departamento de Ciencias Socio-Económicas an der Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Bei Katholisches.info veröffentlichte er zuletzt den Aufsatz Unterscheidung der Geister in der Überflußgesellschaft von heute (Teil I der Trilogie, zu der der vorliegende Aufsatz Teil II ist).

Bilder: : etat-du-monde-etat-d-etre.net/socrate-caverne-moderne/Autor (Screenshots)

____________________

(1) Friedrich Schleiermacher (1768–1834) übersetzte Platons Sämtliche Werke ins Deutsche.

(2) Sich als „Tagelöhner“ bei einem dürftigen Mann zu verdingen und für einen Hungerlohn… zu arbeiten war für einen freien Griechen schon bei Homer sprichwörtlich die größtmögliche Erniedrigung.

(3) Cf. Heimito von Doderer: Die Dämonen (Roman 1956).

Ein sehr wichtiger Artikel.

Die Dialogen von Platon bzw.das dort auch skizzierte Gedankengut der Kontrahenten ist sehr wichtig bei der Analyse von vielen modernistischen Tendenzen in der Kirche.