Von Wolfram Schrems*

Im deutschen Sprachraum ist der katholische Philosoph Balduin Schwarz (geb. 1902 in Hannover, gest. 1993 in der Nähe von Salzburg) vermutlich nur einem hochspezialisierten Leserkreis bekannt. Der Lepanto-Verlag machte Schwarz vor wenigen Jahren einem größeren Leserkreis zugänglich.

Philosoph aus einer geistig fruchtbaren Denkschule

Balduin Schwarz gehört zu der Schule der Realistischen Phänomenologie, die sich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von der Kantschen bzw. neukantianischen Erkenntniszerstörung ab- und der Realität der Dinge wieder zuzuwenden vorgenommen hatte.

„Zurück zu den Sachen selbst“, war ihr Motto. Dadurch wurde die Philosophie von irrealen Systemen des 19. Jahrhunderts weg und zum Wirklichkeitskontakt, den die platonisch-aristotelische und die katholische Philosophie gesucht und praktiziert hatten, zurückgeführt. Folgerichtig fanden etliche Vertreter dieser Richtung zum christlichen Glauben.

Zu dieser Denkschule werden der frühe Edmund Husserl, dessen Assistentin, die später heiliggesprochene Edith Stein, Adolf Reinach, Max Scheler, Hedwig Conrad-Martius, Dietrich von Hildebrand, Josef Seifert, Fritz Wenisch u. a. gezählt.

Und eben Balduin Schwarz.

Ihm wurde im III. Reich die Lehrerlaubnis entzogen. Er emigrierte nach Frankreich. Später ging er in die USA und lehrte an der Fordham University. 1964 wurde er an die neugegründete Paris-Lodron-Universität Salzburg berufen. Sein Sohn Stephen D. Schwarz (geb. 1932) ist ebenfalls Philosoph. Er machte in einem säkularen Umfeld Abtreibung und Lebensschutz zum Thema seines Lehrens und Publizierens (siehe die Besprechung seines Understanding Abortion auf dieser Seite).

Ein Hauptwerk von Balduin Schwarz ist die magistrale Studie Der Irrtum in der Philosophie (Habilitationsschrift bei Peter Wust, 1934), an dessen Neuausgabe (am Rande) mitzuwirken ich die Ehre hatte. Wichtig sind auch Wahrheit, Irrtum und Verirrungen – Die sechs großen Krisen und Sieben Ausfahrten der Abendländischen Philosophie und Ewige Philosophie – Gesetz und Freiheit in der Geistesgeschichte.

Schwarz ist für die originelle Traktierung zweier in der Universitätsphilosophie seiner Zeit weniger behandelter Themen bekannt, nämlich das Weinen und das Danken.

Der Lepanto-Verlag, eine noch junge katholische Initiative, brachte die Inauguraldissertation von Schwarz Untersuchungen über die Psychologie des Weinens (München 1928) und den von Schwarz herausgegebenen Band Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens neu auf den Markt.

Dazu in aller – bedauerlichen – Kürze:

Das Weinen – eine spezifisch menschliche Handlung mit mehreren Bedeutungsgehalten

Schwarz analysiert in drei Kapiteln (Das Weinen als Ausdruck, Das Weinen in physiologisch-vitaler Hinsicht, Die seelische Grundhaltung des Weinens) den Akt des Weinens und dessen jeweils verschiedene Auslöser und Umstände – damit auch die verschiedenen Bedeutungsgehalte des Weinens.

Dabei bleibt das Verhältnis von Leib und Seele – in realistischer Demut gesagt – ein Geheimnis:

„Wie diese Urgeschiedenheit [von Leib und Seele] überwunden wird, wie die Seele hier wie in anderen Hinsichten im Leibe wirksam sein kann, dürfte unserer Einsicht auf immer verschlossen bleiben“ (38).

Was die dem Weinen korrespondierenden seelischen Verfaßtheiten betrifft:

Es gibt bspw. ein Weinen, das „einer wirklichen Befreiung und Lösung der Seele“ (55) entspricht und ein solches, das es nicht tut (Verhärtung, Verzweiflung).

Die Analyse der seelischen Grundhaltung des Weinens und der Offenheit für die geistige Wirklichkeit führt zu folgender Einsicht:

„Im normalen Seelenleben treten uns die Gegenstände in einer gewissen Distanz gegenüber: sie können durchaus intensiv mit ihren Qualitäten zu uns sprechen und wir können sie auch voll ‚ernst nehmen‘, ohne daß diese Distanz fortfiele. Überall aber, wo ein Akt zum Weinen führt, liegt gleichzeitig eine Art der Sachverhaftung zugrunde, in der diese Distanz in eigenartiger, ausgesprochener Weise durchbrochen erscheint. (…) Ohne den Distanzdurchbruch kann die Grundhaltung des Weinens, die ja eben in einem Kapitulieren vor der Übermacht, mit der die Sache auf mich eindringt, besteht, gar nicht verstanden werden“ (66f).

Das heißt aber, daß „die Sache“, also Realität wahrgenommen wird. Von daher zeigt sich, daß der Mensch eben offen für Wirklichkeit ist. Er kann diese erkennen und bleibt nicht in sich selbst gefangen. Das Weinen ist gerade Anerkennung einer objektiven, außerhalb des Ich bestehenden, aber im Ich erkennbaren Wirklichkeit.

Im Gegensatz zu schmerzhaften Anlässen des Weinens ist bei „Mitleid, (…) Rührung und Ergriffenheit, Andacht und Liebe“ ein neuer „Einwirkungsmodus“ gegeben (68). Im Kontakt mit hohen Werten, ja mit dem Heiligen selbst, liegt ein „freies sich-berühren-Lassen von der Intensität und Glut reiner Qualitäten“ vor: „[Ich] werde direkt und mit einer zarten Intensität im Innern berührt, ohne ‚zerrissen‘ zu werden“ (69).

Schwarz unterscheidet subtil und kritisch zwischen einem Angerührtsein vom objektiv Wertvollen und dem sentimentalen Intendieren angenehmer Empfindungen, die eine Art von verwerflichem „Selbstgenuß“ ist (71).

Schwarz kommt gegen Ende seiner Untersuchungen zur Feststellung, daß „der immanente Schöpfungssinn des Menschen in einer demütig liebenden und ehrfürchtig gehorsamen Hingabe an Gott und die ganze von ihm überstrahlte Welt objektiver und absoluter Werte besteht“ (82).

Er schließt:

„In besonderem Maße ist die letzte Hingabe des Menschen an Gott, die sich im Weinen ausdrücken kann, von einer tiefen Einsamkeit umschlossen“ (83).

Diese Hingabe ist nach den von Schwarz am Ende zitierten Worten des hl. Augustinus im 2. Buch der Confessiones trostvoll und geborgen.

Ein Anhang thematisiert naturwissenschaftliche Fragen.

In 89 Fußnoten werden Literaturangaben zu spirituellen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Werken geboten.

Die phänomenologische Diktion ist zwar gewöhnungsbedürftig und erfordert Konzentration und Einfühlung. Allerdings entspricht sie dem, was wir ohnedies implizit wahrnehmen, und hilft daher der expliziten Erschließung des Wahrgenommenen. Das macht phänomenologische Untersuchungen zwar anspruchsvoll aber auch anregend und befreiend.

Das Werk erscheint in einer Zeit, in der eine gottgegebene Natur des Menschen sowie dessen Wahrheitsfähigkeit aggressiv geleugnet werden, als wichtiger Widerspruch gegen Materialismus und Relativismus. Die menschliche Gefühlswelt, subjektiv von jedem einzelnen erlebt, besitzt ja überindividuelle, objektive Bedeutung (die Ignatianischen Exerzitien beruhen beispielsweise auf der Analyse der inneren Regungen und Stimmungen). Wer das nicht wahrhaben will, führt sich und andere in die Irre. Die endemische Seelennot unserer Tage zeigt genau dieses Abgeschnittensein von der wahren Bedeutung des menschlichen Gefühlslebens.

Damit zu dem zweiten Buch, das ebenfalls ein typisches Defizit im Seelenleben unserer Zeit aufzeigt und zu beheben mithelfen kann:

„Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens“ (Raymond Saint-Jean)

Dieser schmale und sehr schön gestaltete Band enthält Sentenzen und längere Ausführungen zum Danken. Dieses Thema war Schwarz, wie oben gesagt, sehr wichtig. Es ist – trotz trivialer Kirchenlieder der 80er Jahre – nicht trivial, sondern reicht tief in die Anthropologie hinein.

Bei tieferem Nachdenken – und Praktizieren – erschließt sich eine wesenhafte menschliche Dimension, die in einem Zeitalter dreister „Forderungen“ und einer weitverbreiteten Anspruchshaltung weitestgehend verschüttet ist. Leider auch unter Christen.

In sieben Kapiteln, die verschiedene Aspekte der Dankbarkeit thematisieren (Wahrheit, Liebe, Dankschuldigkeit gegenüber Gott) läßt Schwarz Dichter, Denker, Kirchenmänner und Heilige mit wertvollen Gedanken zu Wort kommen. Für unsere depressive und oft verzweifelte Zeit ist das Kapitel „Arznei“ gegen die Traurigkeit von besonderer Relevanz.

Romano Guardini, Albert Schweitzer und Dietrich von Hildebrand kommen besonders oft zu Wort. Auch ein Text des damaligen Kardinals Joseph Ratzinger ist abgedruckt.

Dabei ist es nicht so, daß man alle zitierten Autoren und Quellen unter jeder Rücksicht gut finden müßte oder dürfte – gegenüber dem Talmud und dem Koran werden klarerweise Vorbehalte angezeigt sein. Aber das, was zum Thema Dankbarkeit zitiert ist, ist gut und beherzigenswert.

Wie immer geistreich-ironisch ist beispielsweise G. K. Chesterton:

„Der englische Maler Rossetti macht irgendwo die Bemerkung, in Bitterkeit, aber als eine große Wahrheit, es sei der schlimmste Augenblick für einen Atheisten, wenn er wirklich dankbar ist und niemanden hat, dem er danken könnte“ (21).

Heinrich Spaemann, spät geweihter Priester und Vater des großen Philosophen Robert Spaemann, äußert einen tiefen Gedanken:

„Dank nährt die Hoffnung. Da er immer neues Gedächtnis der Großtaten Gottes ist, richtet er den Dankenden aus auf die Einlösung aller Zusagen Gottes. Darum ruht über dem Leben eines Dankbaren ein geheimnisvoller Glanz, ein Licht der kommenden Welt, das auch andere zu Gott hinzieht“ (52).

Einige Aphorismen trug Schwarz selbst bei. Um ihm hier das Schlußwort mit einer zentralen Einsicht wahrer Philosophie zu geben:

„Selbst in einem in Einsamkeit vollzogenen Danken ist der Mensch nicht mit sich allein. Im Danken erweist sich, daß der Mensch ein Wesen ‚über sich hinaus‘ ist“ (85).

Spezielle Anerkennung gebührt den Verantwortlichen für die schöne Gestaltung des Bandes. Hier ist eine bibliophile und doch zeitgenössische Ausgabe gelungen. Daher eignet sich der Band als in jeder Hinsicht wertvolles Geschenk. Bei manchen wird er höchstwahrscheinlich zu vertieftem Nachdenken über Grund, Wesen und Implikationen der Dankbarkeit führen.

Resümee

Dank und Anerkennung dem Lepanto-Verlag, der sich um die Herausgabe der genannten Bände große Verdienste erworben hat. Möge sie zur Verbreitung des Schwarzschen Denkens beitragen.

Vielleicht wird es dem Verlag auch möglich sein, in Rücksprache mit den Inhabern der Rechte alle anderen Werke von Balduin Schwarz kostengünstig und leicht zugänglich neu herauszubringen.

Balduin Schwarz, Untersuchung zur Psychologie des Weinens, mit einem Vorwort von Fritz Wenisch, Lepanto-Verlag, Rückersdorf, o. J. (2014), 115 Seiten.

ders., Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens, Lepanto-Verlag (Serie Eudaemonia), Bonn, o. J. (2011), 105 S., vier Farbtafeln,

*MMag. Wolfram Schrems, Theologe, Philosoph, Katechist

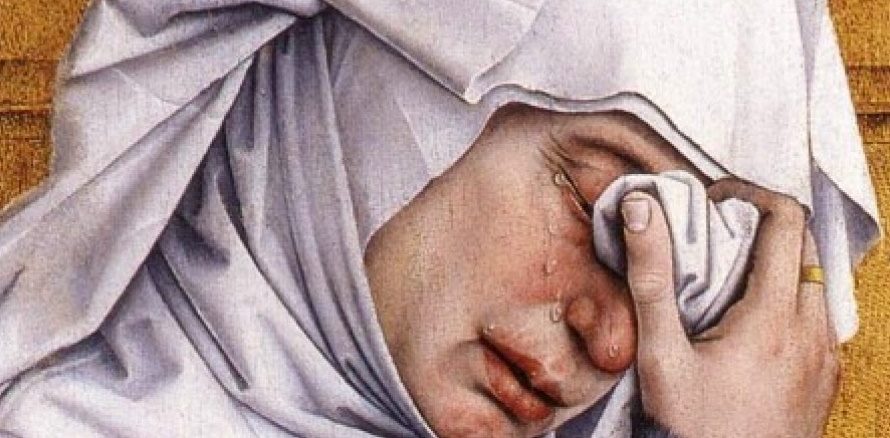

Bild: Wikicommons/Kreuzabnahme von Rogier van der Weyden, um 1435 (Detail)

Bücher bei FalkMedien versandkostenfrei bestellen (Partnerlink):