(Rom) Die von Papst Franziskus ins Herz der Kirche, bis in die höchsten Hierarchien hineingetragene Diskussion über das Ehesakrament und eine faktische Aufweichung der Unauflöslichkeit der Ehe erschüttert die Kirche. Folgt man den Worten von Kardinal Walter Kasper, dem der Papst mit großem Wohlwollen und offenkundiger Zustimmung das Privileg der Richtungsvorgabe überließ, dann ist ein nie dagewesener Angriff auf die Lehre und Praxis der Kirche im Gange.

(Rom) Die von Papst Franziskus ins Herz der Kirche, bis in die höchsten Hierarchien hineingetragene Diskussion über das Ehesakrament und eine faktische Aufweichung der Unauflöslichkeit der Ehe erschüttert die Kirche. Folgt man den Worten von Kardinal Walter Kasper, dem der Papst mit großem Wohlwollen und offenkundiger Zustimmung das Privileg der Richtungsvorgabe überließ, dann ist ein nie dagewesener Angriff auf die Lehre und Praxis der Kirche im Gange.

Dieser Frage widmet sich Cristiana de Magistris in ihrem jüngsten Aufsatz und zieht eine spannende historische Parallele zum England König Heinrichs VIII., der seiner Leidenschaft für Frauen wegen sich von der Katholischen Kirche lossagte, England ins Schisma führte und die Kirche in seinem Land verfolgte. Von ihm blieb letztlich nur die Spaltung der Kirche. Die heiligen John Fisher und Thomas Morus und ebenso der heilige Johannes der Täufer, der Mann, der Jesus im Jordan taufte, sind, so Cristiana de Magistris, die großen Märtyrer der Unauflöslichkeit der Ehe. Blutzeugen, an die sich die Kirche gerade in der aktuellen Debatte erinnern sollte.

.

Das Blut, das für die Unauflöslichkeit der Ehe vergossen wurde

Von Cristiana de Magistris

(London) Auch die Unauflöslichkeit der Ehe hat ihre Märtyrer, deren Gedächtnis die Heilige Kirche Gottes jedes Jahr mit dem gebotenen Prunk begeht, die sie ihren berühmten Söhnen und Töchtern schuldet. Am 22. Juni heißt es im Martyrologium Romanum:

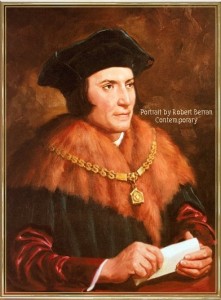

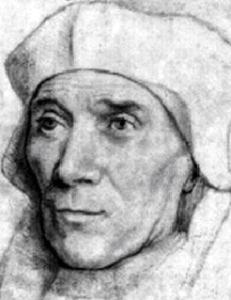

„Heilige John Fisher, Bischof, und Thomas More, Märtyrer, beide hatten sich dem König Heinrich VIII. in der Kontroverse um die Auflösung seiner Ehe und den Primat des Römischen Papstes widersetzt und waren im Tower von London in England eingekerkert worden. John Fisher, Bischof von Rochester, vom Papst im Gefängnis zum Kardinal erhoben, ein Mann hochgerühmt wegen seiner Gelehrsamkeit und seiner würdigen Lebensführung, ist am heutigen Tag, dem 22. Juni, auf Befehl des Königs, vor dem Kerker, dem Tower, enthauptet worden; Thomas More, Familienvater von integrer Lebensführung und Lordkanzler, vereinte sich wegen seiner Treue zur Katholischen Kirche am 6. Juli im Martyrium wieder mit dem ehrwürdigen Bischof.“

John Fisher und Thomas Morus wurden enthauptet …

Der heilige John Fisher und der heilige Thomas Morus wurden enthauptet, weil sie die Unauflöslichkeit der Ehe gegen die Scheidung König Heinrichs VIII. von seiner Ehefrau Katharina von Aragon verteidigten. Sie blieben dem Papst als Oberhaupt der Kirche treu, indem sie den Eid auf Heinrich VIII. verweigerten, der sich selbst zum „Oberhaupt der Kirche von England“ ausgerufen hatte.

Der heilige John Fisher und der heilige Thomas Morus wurden enthauptet, weil sie die Unauflöslichkeit der Ehe gegen die Scheidung König Heinrichs VIII. von seiner Ehefrau Katharina von Aragon verteidigten. Sie blieben dem Papst als Oberhaupt der Kirche treu, indem sie den Eid auf Heinrich VIII. verweigerten, der sich selbst zum „Oberhaupt der Kirche von England“ ausgerufen hatte.

In einem historischen Augenblick wie dem aktuellen, indem man die Unauflöslichkeit der Ehe in Frage stellen will, ist es notwendig, die Vergangenheit auszugraben und gründlich das englische Schisma, das durch die Scheidung des Königs verursacht wurde, und das Blut seiner Märtyrer zu bedenken. Deren Blut ist es, das noch heute bezeugt, daß das Ehesakrament von göttlichem Recht ist.

… weil sie die Ehe des Königs verteidigten und der Kirche treu blieben

Die Frage der Unauflöslichkeit der Ehe stellte sich 1525, als König Heinrich VIII. von England, da ihm seine Frau Katharina von Aragon keine männlichen Erben schenkte, um seine Nachkommenschaft besorgt war. Katharina hatte ihm sechs Kinder geboren, darunter drei Söhne, die jedoch alle bereits im Kindesalter verstarben. Heinrich war damals noch katholisch und hatte sich gegen die Reformation dermaßen ausgezeichnet, daß ihm Papst Leo X. 1521 wegen seiner klaren und unerschrockenen Verteidigung der Sakramente der Katholischen Kirche gegen die lutherische Häresie den Titel Defensor fidei verlieh. Durch eine ironische Inkohärenz findet sich der Titel noch heute auf englische Münzen geprägt.

Die Leidenschaft des Königs für Frauen

Da Katharina die Witwe seines Bruders Arthur war, der kurz nach der Eheschließung an einer Krankheit gestorben war, dachte Heinrich VIII. daran, die Gültigkeit der Ehe in Zweifel ziehen zu können. Aus der Geschichte wissen wir heute, daß mehr als die Sorge um die Thronfolge ihn seine Leidenschaft für Anna Boleyn bewegte, die sich weigerte, die Rolle einer Mätresse des Königs zu spielen. Anna Boleyn war übrigens eine Hofdame seiner Ehefrau. Diese Leidenschaft für eine andere Frau führte Heinrich VIII. dazu, die Ehe mit Katharina zu lösen und in der Folge ins Schisma. Als Papst Clemens VII. (1523–1534) unter Verweis auf das Ehesakrament sich weigerte, die Ehe für ungültig zu erklären, wurde Heinrich ungehorsam, brach mit Rom und rief sich selbst zum Kirchenoberhaupt aus. Und verfiel damit der Exkommunikation. Aber die Ereignisse der Reihe nach.

Da Katharina die Witwe seines Bruders Arthur war, der kurz nach der Eheschließung an einer Krankheit gestorben war, dachte Heinrich VIII. daran, die Gültigkeit der Ehe in Zweifel ziehen zu können. Aus der Geschichte wissen wir heute, daß mehr als die Sorge um die Thronfolge ihn seine Leidenschaft für Anna Boleyn bewegte, die sich weigerte, die Rolle einer Mätresse des Königs zu spielen. Anna Boleyn war übrigens eine Hofdame seiner Ehefrau. Diese Leidenschaft für eine andere Frau führte Heinrich VIII. dazu, die Ehe mit Katharina zu lösen und in der Folge ins Schisma. Als Papst Clemens VII. (1523–1534) unter Verweis auf das Ehesakrament sich weigerte, die Ehe für ungültig zu erklären, wurde Heinrich ungehorsam, brach mit Rom und rief sich selbst zum Kirchenoberhaupt aus. Und verfiel damit der Exkommunikation. Aber die Ereignisse der Reihe nach.

1527 konsultierte der König unter anderem John Fisher, den Bischof von Rochester, bezüglich seiner Ehe mit Katharina von Aragon, die Heinrich für ungültig hielt. Fisher versicherte dem König, daß es nicht den geringsten Zweifel geben könne: die Ehe war gültig und er bereit sei, dies gegenüber jedwedem zu verteidigen. Über die Haltung von Bischof John Fisher schrieb der Sekretär des Päpstlichen Legaten, Kardinal Lorenzo Campeggi:

„Um seine Seele nicht zu gefährden und um gegenüber dem König nicht illoyal zu sein oder seiner Pflicht gegenüber der Wahrheit in einer so wichtigen Frage nachzukommen, erklärte, bekräftige und belegte er mit beweiskräftigen Gründen, daß die Ehe des Königs und der Königin von keiner menschlichen oder göttlichen Macht aufgelöst werden konnte und dafür war er bereit, auch sein Leben zu geben.“

Das Martyrium Johannes des Täufers

1525 hatte der Bischof von Rochester in Anspielung auf Jesus Christus geschrieben: „Ein Gedanken, der mich im Zusammenhang mit dem Sakrament der Ehe zutiefst bewegt, ist das Martyrium des heiligen Johannes des Täufers, der starb, weil er die Verletzung der Ehe getadelt hatte. Es gab Verbrechen, die dem Anschein nach viel schwerwiegender waren, für die der Täufer verurteilt und hingerichtet werden konnte, aber es gab kein Verbrechen das geeigneter war als der Ehebruch, der das Blutvergießen dieses Freundes des Bräutigams rechtfertigen hätte können, da der Ehebruch keine Bagatellbeleidigung von Jenem ist, der durch Antonomasie Der Bräutigam schlechthin ist.“

Als der Bischof diese Zeilen niederschrieb, war die Scheidung des Königs von der Königin noch gar kein Thema. Die Umstände, unter denen Bischof Fisher sterben sollte, rückten ihn jedoch dem Schicksal des Täufers ganz nahe. Beide wurden eingekerkert, beide enthauptet, beide Opfer von lüsternen Männern und unreinen Frauen. Was aber Herodes schweren Herzens tat, vollzog Heinrich VIII. mit grausamer Entschlossenheit.

Ängstliche Bischöfe fürchteten den Zorn des Königs

John Fisher verfaßte mehrere Bücher zur Verteidigung von Katharina und wurde damit der mutige Gegenspieler der königlichen Scheidungsabsichten. Die Bischöfe, die den Zorn des Königs fürchteten – indignatio regis mors est, pflegten sie zu sagen – forderten ihn auf, diese Schriften zurückzunehmen, doch vergebens. Er konnte die Wahrheit nicht leugnen.

Die Lage entspannte sich nicht, sondern wurde immer gespannter. Der König mit der Neigung zum herrschsüchtigen Diktator zeigte nicht die geringste Bereitschaft, nachzugeben. Rom hatte Legaten nach England entsandt, um die Angelegenheit zu lösen. Der englische Klerus – ausgenommen Gestalten wie der Bischof von Rochester – war nach Drohgebärden des Königs in der Unterwerfung unter den königlichen Willen auf triste Weise sehr kompakt, der in seinem Ungehorsam in der Selbstausrufung als „Oberhaupt der Kirche von England“ endete. Ein Akt, der gerade durch die Kapitulation der Bischöfe vom 15. Mai 1532 möglich wurde und als „Unterwerfung des Klerus“ in die Geschichte einging. Am Tag danach trat Thomas Morus von seinem Amt als Lordkanzler von England zurück. Nicht bereit auf Kompromisse einzugehen, zog er sich, angesichts der Aussichtslosigkeit die Entwicklung abzuwenden, zurück.

Bischöfe fallen der Kirche in den Rücken

Ende 1532 heiraten Heinrich und Anna Boleyn heimlich. Anfang 1533 wiederholen sie die Zeremonie. Papst Clemens VII. ernannte am 21. Februar Thomas Cranmer zum neuen Erzbischof von Canterbury. Cranmer, bis dahin im diplomatischen Dienst des Königs, war als Geste des guten Willens gedacht. Cranmer stand dem König nahe. An seiner Rechtgläubigkeit hegte man keine Zweifel. Man sollte sich schwer getäuscht haben. Cranmer wurde am 30. März 1533 zum Erzbischof von Canterbury geweiht und damit Primas von England. Bereits am 23. Mai erklärte er die Ehe von Heinrich VIII. mit Katharina von Aragon für ungültig und bestätigte am 28. Mai die Ehe zwischen Heinrich und Anna Boleyn. Bereits vier Tage später ließ Heinrich Anna, die bereits im sechsten Monat schwanger war, feierlich zur Königin krönen. In der Bevölkerung will kein Jubel aufkommen.

Ende 1532 heiraten Heinrich und Anna Boleyn heimlich. Anfang 1533 wiederholen sie die Zeremonie. Papst Clemens VII. ernannte am 21. Februar Thomas Cranmer zum neuen Erzbischof von Canterbury. Cranmer, bis dahin im diplomatischen Dienst des Königs, war als Geste des guten Willens gedacht. Cranmer stand dem König nahe. An seiner Rechtgläubigkeit hegte man keine Zweifel. Man sollte sich schwer getäuscht haben. Cranmer wurde am 30. März 1533 zum Erzbischof von Canterbury geweiht und damit Primas von England. Bereits am 23. Mai erklärte er die Ehe von Heinrich VIII. mit Katharina von Aragon für ungültig und bestätigte am 28. Mai die Ehe zwischen Heinrich und Anna Boleyn. Bereits vier Tage später ließ Heinrich Anna, die bereits im sechsten Monat schwanger war, feierlich zur Königin krönen. In der Bevölkerung will kein Jubel aufkommen.

König macht sich zum „Oberhaupt der Kirche in England“

Rom, vom Erzbischof von Canterbury verraten, bestätigt im März 1534 die Gültigkeit der Ehe zwischen Heinrich und Katharina von Aragon. Heinrich ließ sich jedoch durch ein Gesetz des englischen Parlaments, die Suprematsakte zum „Oberhaupt der Kirche in England“ proklamieren, wie es wörtlich heißt. Das Gesetz wurde zum rechtlichen Gründungsakt für die anglikanische Staatskirche, die sich von Rom abspaltete. Die offizielle Begründung für das Schisma lieferte Stephen Gardiner, ein bis dahin katholischer Bischof von Winchester, mit der Schrift De vera obedientia.

Rom, vom Erzbischof von Canterbury verraten, bestätigt im März 1534 die Gültigkeit der Ehe zwischen Heinrich und Katharina von Aragon. Heinrich ließ sich jedoch durch ein Gesetz des englischen Parlaments, die Suprematsakte zum „Oberhaupt der Kirche in England“ proklamieren, wie es wörtlich heißt. Das Gesetz wurde zum rechtlichen Gründungsakt für die anglikanische Staatskirche, die sich von Rom abspaltete. Die offizielle Begründung für das Schisma lieferte Stephen Gardiner, ein bis dahin katholischer Bischof von Winchester, mit der Schrift De vera obedientia.

Alle Bischöfe leisteten den Eid auf die Suprematie des Königs auch in religiösen Dingen, ausgenommen einer: John Fisher, der dafür sofort verhaftet und im Tower von London eingekerkert wurde. Während der langen Monate in Gefangenschaft verfaßte er drei Werke. Zwei in Englisch (A spiritual consolation und The ways of perfect religion), eines in Latein über die Notwendigkeit des Gebets. Am selben Tag, dem 13. April 1534, als Fisher verhaftet wurden, wurde auch Thomas Morus verhaftet.

Kirche von jenen verraten, die sie verteidigen sollten

Während der Gefangenschaft von John Fisher und Thomas More von April 1534 bis Juni 1535 trieb Heinrich VIII. mit äußerster Entschlossenheit die Organisation einer von Rom unabhängigen Nationalkirche voran. Der König versuchte sogar, John Fisher für seine Sache zu gewinnen durch die Vermittlung anderer katholischer, nun aber schismatischer Bischöfe, die ihn im Kerker besuchten. Bei einem dieser Gespräche beschwor Fisher die Prälaten einig zu sein, „das täglich neue gewaltsame und illegale Vorgehen gegen die gemeinsame Mutter, die Kirche Jesu Christi zurückzuweisen“ statt es zu fördern. Bei dieser Gelegenheit sprach er vor der Geschichte das Urteil über seine Brüder im Bischofsamt:

„Die Festung [die Kirche] wird von jenen verraten, die sie verteidigen sollten!“

Am 7. Mai schickte der König einen seiner Berater, um noch einmal einen Versuch zu unternehmen, Fisher zu biegen und zu einem Kompromiß zu bewegen. Der heilige Bischof antwortete ohne Umschweife: „Laut Gottes Gesetz ist der König weder Oberhaupt der Kirche in England noch kann er es sein“.

Enthauptete Köpfe Fishers und Morus öffentlich ausgestellt

Heinrich brauchte keine weiteren Beweise mehr. Als Papst Paul III. (1534–1549), in der Hoffnung das Leben des eingekerkerten Bischofs von Rochester zu retten, John Fisher zum Kardinal der Heiligen Römischen Kirche erhob, sagte Heinrich VIII. in Anspielung auf die bevorstehende Enthauptung des Heiligen, daß der Papst ruhig das rote Birett schicken könne, es werde allerdings nicht mehr den Kopf finden, auf das es gesetzt werden könnte.

Heinrich brauchte keine weiteren Beweise mehr. Als Papst Paul III. (1534–1549), in der Hoffnung das Leben des eingekerkerten Bischofs von Rochester zu retten, John Fisher zum Kardinal der Heiligen Römischen Kirche erhob, sagte Heinrich VIII. in Anspielung auf die bevorstehende Enthauptung des Heiligen, daß der Papst ruhig das rote Birett schicken könne, es werde allerdings nicht mehr den Kopf finden, auf das es gesetzt werden könnte.

Die Enthauptung Johns Fischers wurde um 10 Uhr des 22. Juni 1535 im Tower von London vollstreckt. Sein Kopf wurde bis zum 6. Juli am Zugang zur London Bridge am sogenannten Verrätertor öffentlich zur Schau gestellt. Dann wurde er in die Themse geworfen und durch den abgetrennten Kopf von Thomas Morus ersetzt. Der ehemalige Lordkanzler hatte nach dem Todesurteil in seiner Selbstverteidigung gesagt, daß der wahre Grund für seine Hochverratsanklage seine Weigerung ist, die Annullierung der Ehe des Königs mit Katharina anzuerkennen.

„Finsterste Dunkelheit und pestartiger Betrug lassen unzählige Seelen sich verirren“

In seinem Buch über die Notwendigkeit des Gebets schrieb John Fisher vor seiner Hinrichtung im Tower von London über die unglaublichen Umbrüche, die in den vergangenen zehn Jahren in England stattgefunden hatten:

„Wehe uns, die wir in diesen verdammten Zeiten geboren sind, Zeiten – und ich sage es weinend – in denen jeder, der nur ein Minimum an Eifer für die Ehre Gottes hat […] zum Weinen veranlaßt sein wird, da er sieht, daß alles in die verkehrte Richtung geht, die schöne Ordnung der Tugend ist auf den Kopf gestellt, das lebensspendende Licht ist ausgelöscht und von der Kirche ist nichts geblieben außer offensichtliche Niedertracht und falsche Heiligkeit. Das Licht des guten Beispiels ist erloschen in jenen, die wie Leuchten in der ganzen Welt strahlen sollten. Leider kommt von ihnen kein Licht, sondern nur finsterste Dunkelheit und pestartiger Betrug, derentwegen unzählige Seelen sich verirren.“

Diese Worte waren vor allem an die Bischöfe gerichtet, die auf schwerwiegende Weise ihre Pflicht mißachteten, die Herde Christi zu weiden. Anstatt sich mit ihrem Beispiel und ihrer Predigt der Tyrannei Heinrichs zu widersetzen, haben sie auf traurige Weise mit ihrem schuldhaften Schweigen an der Apostasie mitgewirkt.

Thomas Morus: Bischöfe im „Zustand, der zur Hölle führt“

Der heilige Thomas Morus schrieb zur selben Zeit im selben Kerker De tristitia Christi, sein Werk über die unendliche Liebe und unerschöpfliche Barmherzigkeit Gottes. Auch er schrieb über den Glaubensabfall der englischen Bischöfe:

„Wenn ein Bischof von einem dummen Schlaf übermannt wird, der ihn daran hindert, seine Pflicht als Seelenhirt zu erfüllen – wie ein feiger Kapitän eines Schiffes, der aus Angst vor dem Sturm sich versteckt und das Schiff den Wellen überläßt –, wenn ein Bischof auf diese Weise handelt, zögere ich nicht, seinen niedergeschlagenen Zustand mit dem zu vergleichen, der zur Hölle führt. Mehr noch, ich halte ihn noch für schlimmer, denn diese Hoffnungslosigkeit scheint einem Geist zu entspringen, der an der Hilfe Gottes zweifelt.“

John Fisher und Thomas Morus wurden hingerichtet. Sie erwarben sich die Ehre glorreicher Märtyrer und stiegen aus der irdischen Gefangenschaft zu den Freuden der ewigen Glückseligkeit empor. Mit dem heiligen Johannes dem Täufer, sind sie Märtyrer der Unauflöslichkeit der Ehe, wie Papst Pius XI. bei ihrer Heiligsprechung sagte. Sie starben, weil sie nicht zögerten, „die Heiligkeit des reinen Ehebundes zu erklären, zu belegen und zu verteidigen“.

Heinrich VIII. erreichte nichts, was er errreichen wollte

Welches Schicksal traf aber Heinrich VIII. nach seiner Scheidung von Katharina von Aragon? Der König „heiratete“ Anna Boleyn, die er bereits drei Jahre später hinrichten ließ. Als Anklage gegen sie brachte er Hochverrat, Inzucht und ausgerechnet Ehebruch vor. Am Tag nach ihrer Hinrichtung „heiratete“ der König Jane Seymour, die noch 1537 bei der Geburt des einzigen männlichen Thronerben, Eduard VI. starb. Heinrich „heiratete“ 1540 die Deutsche Anna von Kleve, Tochter Johanns III., des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg. Doch enttäuscht von ihr, ließ er nach nur sechs Monaten die Ehe für ungültig erklären, weil angeblich nie vollzogen. Darauf „heiratete“ er Catherine Howard, eine jüngere Cousine von Anna Boleyn. Die Ehe blieb kinderlos. 1542 ließ er auch sie wegen Hochverrats, konkret wegen Ehebruchs hinrichten. Die sechste „Ehefrau“ Heinrichs VIII. war schließlich Catherine Parr, die einer Hinrichtung wohl nur entging, weil Heinrich VIII. 1547 vor ihr vom Tod dahingerafft wurde.

Während seiner letzten Verbindung wurde Heinrich von verschiedenen Krankheiten geplagt. Sein Körper war von eiternden Geschwüren übersät. Er fraß sich auf 160 Kilogramm Körpergewicht hinauf und starb erst 55jährig. Seine letzten Worten waren: „Mönche, Mönche, Mönche“. Worte, die wahrscheinlich Ausdruck von Gewissensbissen waren, weil er viele Mönche aus ihren Klöstern vertrieben und den Klosterbesitz enteignet hatte, um seine sinnlosen Kriege finanzieren zu können.

König Ahab, dessen Blut die Hunde auflecken werden

Ein Franziskanerbruder hatte ihm vorausgesagt, daß es ihm wie König Ahab ergehen werde, den Gott verworfen und angedroht hatte, daß die Hunde sein Blut auflecken werden. Auch bei Ahab spielte mit Isebel eine Frau eine treibende Rolle. Und so geschah es wirklich. Aus dem Sarg Heinrichs VIII. traten die Leichensäfte aus und wurden von einem Hund aufgeleckt.

Diesem makabren Ende ist noch ein historisches Faktum anzufügen. Heinrich VIII. hatte seine Scheidung von seiner rechtmäßigen Ehefrau Katharina von Aragon mit dem Vorwand gerechtfertigt, der englischen Krone einen männlichen Nachfolger schenken zu wollen. Aber trotz weiterer fünf „Ehen“ konnte er die Tudor-Dynastie nicht erhalten. Sein einziger männlicher Erbe, Edward VI. (1537–1553), Sohn seiner dritten Frau Jane Seymour, starb bereits im Alter von 15 Jahren. Mit Elisabeth I. (1533–1603), dem einzigen Kind von Anna Boleyn, die von 1558 bis 1603 Königin von England war, aber ehelos blieb, starb die Dynastie aus. Mit jenem Kind also, dessentwegen Heinrich sich von Katharina getrennt hatte, um – wie er sagte – der Krone die Nachfolge zu sichern. Nach ihrem Tod ging der englische Thron auf das schottische Königshaus Stuart über.

Nicht einmal die Kirche hat Macht über das Ehesakrament

Das anglikanische Schisma gründet auf einer Scheidung. Wenn die Unauflöslichkeit der Ehe geleugnet werden sollte, müßte man logischerweise die Exkommunikation Heinrichs VIII. und der ganzen von ihm gegründeten anglikanischen Kirche aufheben. Es bliebe aber immer noch das Blut der Märtyrer dieser Unauflöslichkeit, die Zeugen sind, daß die Ehe von göttlichem Recht ist und niemand, nicht einmal „die Kirche über sie Macht hat“.

Die englischen Bischöfe des 16. Jahrhunderts haben ihre Pflicht schmählich verletzt, wegen jenes Kleinmuts und jener Leisetreterei, mit denen sich die Männer der Kirche oft beflecken. Das Schisma der englischen Kirche ist nicht so sehr der Bösartigkeit Heinrichs VIII. geschuldet, sondern dem Versagen der Bischöfe, das feierlich im unrühmlichen Unterwerfungsakt des Klerus vom 15. Mai 1532 zum Ausdruck kam.

Englands Bischöfe haben damals schmählich versagt. Und die Bischöfe von heute?

Die Unauflöslichkeit der Ehe ist heute erneut im Mittelpunkt einer lebhaften Debatte. Durch das, was im 16. Jahrhundert in England geschah, verwundert es nicht, in der Kirche erneut kleinmütige Bischöfe zu finden, die zur Kapitulation bereit sind. Wir vertrauen darauf, daß die göttliche Vorsehung auf wunderbare Weise großmütige Seelen erweckt, die bereit sind die Rechte Gottes zu verteidigen, Bischöfe und Laien, die dem Vorbild der heiligen John Fisher und Thomas Morus, aber auch des heiligen Johannes des Täufers nacheifern. Vor allem aber hoffen wir, daß sich in den kirchlichen Hierarchien nicht manch neuer Herodes oder Heinrich VIII. findet: Quod Deus Avertat!

Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/Robert Berran