von Johannes Thiel

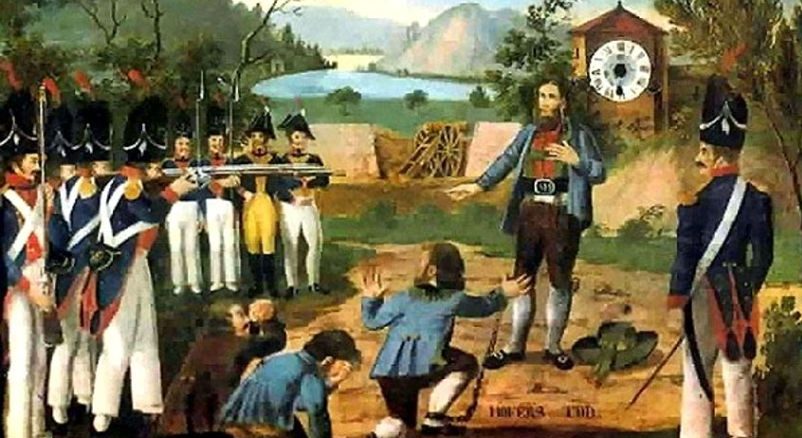

Über katholische Persönlichkeiten wird heute wenig gesprochen. Eine solche war der Tiroler Andreas Hofer, dessen Hinrichtung sich am 20. Februar 1810 zum 200. Mal jährt. Seiner Bedeutung wegen widmete ihm Kardinal Albino Luciani, der spätere Papst Johannes Paul I., im Dezember 1974 einen fiktiven Brief, der 1978 mit Briefen an weitere katholische Persönlichkeiten in Buchform veröffentlicht wurde.

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hingegen dichtete Andreas Hofer zum „bigotten Frömmler“ um, zum „Rauf- und Saufbold“, zum „Nationalhelden rechter Tiroler“ und „blinden Anhänger des Ancien régime“. Da der Glaube eine zentrale Triebfeder seines Handelns war, deklassieren ihn die Grünen heute zum „Fundamentalisten“ und „Alpentaliban“. Damit erweisen sie sich als „würdige“ Erben ihrer geistigen Ahnherren, der Revolutionäre mit der „menschenfreundlichen“ Guillotine.

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hingegen dichtete Andreas Hofer zum „bigotten Frömmler“ um, zum „Rauf- und Saufbold“, zum „Nationalhelden rechter Tiroler“ und „blinden Anhänger des Ancien régime“. Da der Glaube eine zentrale Triebfeder seines Handelns war, deklassieren ihn die Grünen heute zum „Fundamentalisten“ und „Alpentaliban“. Damit erweisen sie sich als „würdige“ Erben ihrer geistigen Ahnherren, der Revolutionäre mit der „menschenfreundlichen“ Guillotine.

Ganz anders sahen es Hofers Zeitgenossen. Seine starke Persönlichkeit, seine Integrität und Redlichkeit und seine Führungsqualitäten machten ihn in ganz Europa als jenen bekannt, der Napoleon, dem scheinbar unbesiegbaren Franzosenkaiser die Stirn bot.

Die preußische Königin und Protestantin war von ihm zutiefst angetan: „Welch ein Mann, dieser Andreas Hofer! Ein Bauer wird Feldherr, und was für einer! Seine Waffe – Gebet; sein Bundesgenosse – Gott. Er kämpft mit gebeugten Knien und schlägt wie mit dem Flammenschwert des Cherubs.“ Nicht minder die katholische Bürgerschaft der italienischen Stadt Mantua, wohin Hofer von den Franzosen in Ketten geschleppt wurde. Für die Hälfte war er „ein Heiliger“ und für die andere „ein Held“, wie sein Pflichtverteidiger dem Tagebuch anvertraute. Die 24jährige Bettina von Arnim schrieb an Johann Wolfgang von Goethe über Hofer als einem „Beispiel von Unschuld und Heldenthum, innerlich groß, ein heiliger deutscher Charakter“.

Andreas Hofer wurde am 22. November 1767 in der Grafschaft Tirol, am Sandhof bei St. Leonhard in Passeier geboren. Er wurde Bauer, Wirt und Pferdehändler. Noch jung an Jahren entsandte ihn seine Talschaft bereits als Abgeordneten zum Tiroler Landtag. Es war das Jahr 1792. Der französische König und seine österreichische Gemahlin starben unter der Guillotine. Die Französische Revolution tobte seit drei Jahren. Deren Folgen sollte bald auch Tirol zu spüren bekommen, als der freimaurerische Revolutionswahn zum Angriff gegen ganz Europa ausholte. Der Bischof von Brixen rief auf dem Landtag zur Bekämpfung der „gottlosen französischen Grundsätze“ auf.

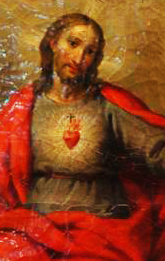

1796 – Tirol verlobt sich dem Herzen Jesu

1796 marschierten die Revolutionstruppen auf Tirol vor. Der Landtag suchte göttlichen Beistand. Die in Bozen versammelten Stände, Klerus, Adel, Bürger und Bauern, gelobten dem Herzen Jesu feierlich die „ewige Treue“. Die Herz-Jesu-Verehrung hatte im Land an Inn und Etsch tiefe Wurzeln geschlagen. In der Kirche von Mellaun bei Brixen befindet sich eine Herz-Jesu-Darstellung aus dem Jahr 1464. Sie dürfte wohl die älteste weltweit sein. Die Aufklärung unter Kaiser Joseph II. stellte in rationalistischer Verblendung jede Form der Herz-Jesu-Verehrung unter Strafe. Liberale Professoren gaben das Herz Jesu und seine Verehrung dem Gespött preis. Wenn die Tiroler Landstände also gerade zum Herzen Jesu ihre Zuflucht nahmen, so bedeutete dies nicht nur ein Zeichen des Widerstandes gegen das revolutionäre Paris, sondern ebenso gegen das aufgeklärte Wien. Dafür gab es im antirevolutionären Aufstand der Vendée (1793) ein herausragendes Vorbild. Unter dem Symbol des Sacre Coeur und dem Motto „Gott und König“ erhoben sich die Katholiken jener französischen Region gegen den menschenverachtenden Maximalismus der Revolution, der da lautetete: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder den Tod“. Es gibt noch keine einschlägigen Untersuchungen über die Auswirkungen der Vendée auf Tirol. Aufgrund der raschen Verbreitung der Nachrichten zur damaligen Zeit darf jedoch davon ausgegangen werden, daß man in Tirol unterrichtet war. Andreas Hofer faßte sein Programm prägnant im Motto „Für Gott, Kaiser und Vaterland“ zusammen. Es entstand samt seiner programmatischen Erweiterung eigenständig von jenem der Vendée. Beide Aufstände werden jedoch vom selben katholischen und patriotischen Geist genährt.

1796 marschierten die Revolutionstruppen auf Tirol vor. Der Landtag suchte göttlichen Beistand. Die in Bozen versammelten Stände, Klerus, Adel, Bürger und Bauern, gelobten dem Herzen Jesu feierlich die „ewige Treue“. Die Herz-Jesu-Verehrung hatte im Land an Inn und Etsch tiefe Wurzeln geschlagen. In der Kirche von Mellaun bei Brixen befindet sich eine Herz-Jesu-Darstellung aus dem Jahr 1464. Sie dürfte wohl die älteste weltweit sein. Die Aufklärung unter Kaiser Joseph II. stellte in rationalistischer Verblendung jede Form der Herz-Jesu-Verehrung unter Strafe. Liberale Professoren gaben das Herz Jesu und seine Verehrung dem Gespött preis. Wenn die Tiroler Landstände also gerade zum Herzen Jesu ihre Zuflucht nahmen, so bedeutete dies nicht nur ein Zeichen des Widerstandes gegen das revolutionäre Paris, sondern ebenso gegen das aufgeklärte Wien. Dafür gab es im antirevolutionären Aufstand der Vendée (1793) ein herausragendes Vorbild. Unter dem Symbol des Sacre Coeur und dem Motto „Gott und König“ erhoben sich die Katholiken jener französischen Region gegen den menschenverachtenden Maximalismus der Revolution, der da lautetete: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder den Tod“. Es gibt noch keine einschlägigen Untersuchungen über die Auswirkungen der Vendée auf Tirol. Aufgrund der raschen Verbreitung der Nachrichten zur damaligen Zeit darf jedoch davon ausgegangen werden, daß man in Tirol unterrichtet war. Andreas Hofer faßte sein Programm prägnant im Motto „Für Gott, Kaiser und Vaterland“ zusammen. Es entstand samt seiner programmatischen Erweiterung eigenständig von jenem der Vendée. Beide Aufstände werden jedoch vom selben katholischen und patriotischen Geist genährt.

1796 gehen die Tiroler siegreich aus dem Kampf hervor, an dem Hofer als einfacher Landesverteidiger teilnahm. Die Errettung aus aussichtslos erscheinender Lage vertiefte die Herz-Jesu-Verehrung.

1805 – Die Erben der Revolution tilgen das Land aus

1805 wurde Österreich jedoch vom militärischen Genie Napoleons bezwungen. Europas Landkarte wurde drastisch umgebaut. Tirol wurde vom Korsen aus der Kriegsbeute an das verbündete Bayern weitergereicht und von der Landkarte gestrichen. In München herrschte das französische Marionettenregiment eines Staatsministers Graf Montgelas, einem überzeugten Verfechter der gottlosen Aufklärung, der bis zu dessen Verbot dem Illuminatenorden angehört hatte. Die Tiroler Landesverfassung wurde außer Kraft gesetzt und die Wirtschaft durch Handelsverbote und harten Abgaben- und Steuerdruck abgewürgt. Der Unterhalt der Besatzungstruppen wurde dem Land auferlegt. Dem Geist „des wahren Fortschritts“ entsprechend wurde eine radikale antiklerikale Politik eingeleitet. Die Kirche hatte sich zur Gänze dem Staat zu beugen und ihm unterzuordnen. Zwei von vier Tiroler Bischöfen wurden verbannt, zahlreiche Priester eingesperrt und deportiert. Von der Abschaffung von Feiertagen und Prozessionen, über das Verbot des Glockengeläuts und der Christmette, von Klosteraufhebungen und deren Ausplünderung, von der Einschränkung von Gebeten bis zur Absicht, den Zölibat abzuschaffen, reichte die Bandbreite dieser ersten „modernen“ Diktatur.

1809 – Tirols Erhebung als Absage an die Revolution

Im Untergrund begann sich Widerstand zu regen. Die Kontakte zu Österreich waren nie abgebrochen. In Absprache mit Wien, vor allem Erzherzog Johann, legte man Waffen- und Munitionslager an und bereitete sich auf den Kampf vor. Einer der führenden Männer war Andreas Hofer, der an den Besprechungen in Wien teilnahm. Als junge Tiroler für Napoleons Feldzüge zwangsrekrutiert wurden, kam es im April 1809 zum Aufstand. Hofer, der zunächst im Südteil des Landes kommandierte, stieg bald zum Oberkommandanten auf. Die Tiroler hatten 1511 das Privileg erhalten, ihr Land verteidigen, aber nicht außerhalb der Landesgrenzen Kriegsdienst leisten zu müssen. Sie kämpften als Freiwillige für ihre Heimat und wählten die Offiziere aus den eigenen Reihen.

Hofer kämpfte mit seinen Tiroler Landsleuten für die freie Glaubensausübung, die Tiroler Freiheiten, den rechtmäßigen Landesherrn aus dem Hause Habsburg und die Abschüttelung der Fremdherrschaft. Als er das erstemal mit seinen Schützen Richtung Innsbruck zog, ließ er am Brenner eine Heilige Messe zelebrieren und erneuerte mit seinen Männern das Herz-Jesu-Gelöbnis von 1796.

Der zunächst erfolgreiche Aufstand war von großer geostrategischer Bedeutung. Er verhinderte die Vereinigung oder rasche Verschiebung der nördlich bzw. südlich der Alpen operierenden französischen Truppen und ihrer Verbündeten. Drei Mal befreiten die Tiroler das Land von den immer neu anrückenden Feinden. Hofer, der nie ein politisches Amt anstrebte, regierte im Herbst 1809, einer Notsituation folgend, persönlich, aber nur stellvertretend für seinen Kaiser das Land. Tirol und sein Oberkommandant werden „im ganzen damaligen Europa zum Begriff und auch als klare weltanschauliche Absage an die französische Revolution und als Gefahr für das buonapartistische System verstanden“. [1]Die Weiße Rose, 163. Flugschrift, Wien 2010 Napoleon erkannte die Gefahr, die von diesem Leuchtfeuer auf andere von ihm unterworfene Länder ausgehen konnte. Hofer, ein Mann aus dem Volk, war zum Volkshelden geworden. Er verhinderte Ausschreitungen gegen die besiegten Feinde. Die Überlieferung kennt keine Kriegsgreuel, die auf ihn zurückgehen. Vielmehr kümmerte er sich in landesväterlicher Fürsorge um die Armen, Frauen und Kriegswaisen. Das ihm folgende Volk und die ihn verehrenden Tiroler bezeichneten ihn vielfach einfach als „Vater“.

Andreas Hofers Ende – Der letzte Gang eines Helden

Nachdem die Tiroler sogar einen seiner Marschälle besiegt hatten, setzte Napoleon seinen Stiefsohn mit einem für die Verhältnisse enormen Heer gegen die Tiroler in Marsch. Österreich war zu dieser Zeit erneut besiegt worden und konnte keine Hilfe mehr leisten. Alleine auf sich gestellt war es den Tirolern auf Dauer nicht möglich, die napoleonische Dampfwalze aufzuhalten. Diese Phase zeigt Andreas Hofer für einen kurzen Augenblick zögernd. Er erkennt die Aussichtslosigkeit und weiß doch, daß er für eine gerechte Sache kämpft. Nach drei siegreichen Schlachten, ging im November die vierte und letzte Schlacht bei Innsbruck am Bergisel verloren. Tirol wurde erneut besetzt und ein Terrorregiment legte sich über das Land. Hofer lehnte es auch jetzt ab, sich nach Österreich in Sicherheit zu bringen. Ein Verlassen seiner Heimat kam für ihn nicht in Frage. Für Kopfgeld wurde er durch Verrat den Franzosen ausgeliefert.

Dieser letzte Lebensabschnitt bis zu seiner Hinrichtung gestaltete sich zum Opfergang eines wahren Helden. Aus Sicherheitsgründen wurde er sofort aus Tirol hinausgeschafft, da man seine Befreiung fürchtete. Auf dem Weg in die lombardische Festung Mantua rettete er seinen Bewachern das Leben, statt die Gelegenheit zur Flucht zu nützen. Die Verhandlung vor einem französischen Kriegsgericht wurde zur Farce, da Napoleon bereits Befehl erteilt hatte, Hofer innerhalb von 24 Stunden hinzurichten. Die Begegnungen mit zwei Priestern, die ihn nach dem Todesurteil im Kerker besuchten, sind aktenkundig überliefert. Propst Giovanni Manifesti schrieb am Tag nach der Hinrichtung:

Dieser letzte Lebensabschnitt bis zu seiner Hinrichtung gestaltete sich zum Opfergang eines wahren Helden. Aus Sicherheitsgründen wurde er sofort aus Tirol hinausgeschafft, da man seine Befreiung fürchtete. Auf dem Weg in die lombardische Festung Mantua rettete er seinen Bewachern das Leben, statt die Gelegenheit zur Flucht zu nützen. Die Verhandlung vor einem französischen Kriegsgericht wurde zur Farce, da Napoleon bereits Befehl erteilt hatte, Hofer innerhalb von 24 Stunden hinzurichten. Die Begegnungen mit zwei Priestern, die ihn nach dem Todesurteil im Kerker besuchten, sind aktenkundig überliefert. Propst Giovanni Manifesti schrieb am Tag nach der Hinrichtung:

„Zu meiner Erbauung und zu meinem größten Trost bewunderte ich einen Mann, der als christlicher Held zum Tode ging und ihn als unerschrockener Märtyrer erlitt.“

Die letzten Lebensstunden blieb Andreas Hofer allein mit seinem Gott und schrieb jenen letzten Brief, „der ein Denkmal sittlicher Größe, Seelenruhe und Glaubensstärke bildet“ [2]Kanonikus Paul Rainer: Der Heimat die Zeit – dem Himmel die Ewigkeit, in: Traum der Freiheit. 200 Jahre Tiroler Freiheitskampf. Bozen 2010

„Der göttliche Wille ist es gewesen, daß ich habe müssen in Mantua mein Zeitliches mit dem Ewigen verwechseln. Aber Gott sei Dank für seine göttliche Gnade. Mir kommt vor, wie wenn ich zu etwas anderem hinausgeführt würde. Gott wird mir auch die Gnade verleihen bis zum letzten Augenblick, damit ich hinkommen kann, wo sich meine Seele mit allen Auserwählten ewig freuen wird und wo ich für alle bei Gott bitten werde. (…) Alle guten Freunde sollen für mich beten und mir aus den heißen Flammen helfen, wenn ich noch im Fegfeuer büßen muß. Die Seelengottesdienste soll die Liebste mein zu St. Martin halten lassen. (…) Lebt alle wohl, bis wir im Himmel zusammenkommen und dort leben ohne Ende. (…) Ade, du schnöde Welt, so leicht kommt mir das Sterben vor, daß mir nicht einmal die Augen naß werden. Geschrieben um 5 Uhr früh, um 9 Uhr reise ich mit Hilfe aller Heiligen zu Gott.“

Unter Andreas Hofers Führung war Tirol nicht nur zu einer zweiten Vendée und zu einem zweiten Spanien geworden, sondern zum Vorbild und Katalysator für die schließlich Napoleon niederringenden Befreiungskriege.

Text: Johannes Thiel