(Rom) Rinder, Pferde, Schafe, Hühner, Hasen und Hunde bevölkerten gestern (fast) den Petersplatz in Rom und verwandelten für einen Tag den berühmtesten Platz der Welt in einen Bauernhof. Anlaß war das Fest des heiligen Antonius des Großen, in deutschen Landen auch als Fackentoni, Saudonerl oder Swinnetünnes bekannt, um ihn vom anderen Antonius, dem heiligen Antonius von Padua, zu unterscheiden. Hintergrund war, daß Italiens Viehzüchter auf die Krise ihres Berufszweiges aufmerksam machen wollten.

Wie immer am 17. Januar wurde das Fest des Wüstenvaters und Asketen Antonius, der in der zweiten Hälfte des 3. und der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts in Ägypten lebte, mit einer Messe im Petersdom begangen. Zelebriert wurde es vom Erzpriester der Vatikanbasilika, Kardinal Mauro Gambetti OFMConv. in Anwesenheit zahlreicher Vertreter des italienischen Viehzüchterverbandes (AIA) und des Bauernverbandes (Coldiretti).

Im Anschluß wurden der Tradition entsprechend die Tiere auf dem Petersplatz gesegnet. Diese waren, darunter auch ein stattlicher Zuchtbulle, nicht direkt auf dem Petersplatz untergebracht, sondern direkt davor auf der Piazza Pio XII. noch auf italienischem Staatsgebiet.

Die Viehzüchter und Bauernvertreter machten gestern auf eine dramatische Entwicklung aufmerksam. In den vergangenen zehn Jahren haben 20 Prozent aller italienischen Bauernhöfe dichtgemacht. Die Gründe sind vielfältig, vor allem die niedrigen Preise, die internationale Konkurrenz von industriellen Großbetrieben, abwürgende Bürokratie und immer kleinlichere staatliche Vorgaben und Reglementierungen, die Explosion der Energiekosten, die in Italien schon vor dem Ukrainekrieg einsetzte, aber auch fehlende Hoferben.

Die Verbandsvertreter versuchten, politisch korrekt, etwa das Phantom „Klimakrise“ dafür verantwortlich zu machen, doch die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht nur minimal, sondern begünstigen die Landwirtschaft.

Zwischen 2013 und 2023 sind in ganz Italien 90.000 Viehzuchtbetriebe verschwunden, davon 46.000 Rinder‑, 31.000 Schweine- und 12.000 Schafzüchter, so der Bericht „Der italienische Bauernhof und das Konkursrisiko“. Diese Krise ist besonders in den Bergregionen und im Landesinneren zu spüren.

Die beiden Verbände forderten den Schutz der italienischen Viehzucht, die nicht nur die Landschaft schützt, sondern auch 35 Prozent des gesamten italienischen Agrarsektors mit einem Wert von 40 Milliarden Euro ausmacht und rund 800.000 Menschen beschäftigt.

Die Facken und der Toni

Und für jene, die weder mit Facken noch mit Swinne etwas anfangen können, folgt zum Schluß noch die Auflösung des Rätsels: Gemeint sind jeweils Schweine. Swinne ist besonders im Münsterland verbreitet, von althochddeutsch swin, was ursprünglich das junge Schwein, also ein Ferkel, meinte. Facken ist hingegen im oberdeutschen Raum gebräuchlich und wird vom althochdeutschen farah für Ferkel hergeleitet. Da ein Zweifel besteht, ist auch der Hinweis Suariam facere für Schweinemästen (Mastschweine) im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm zu erwähnen. Toni und Donerl (oberdeutsch) und Tünnes (westdeutsch) sind in den genannten Räumen jeweils typische Kurz- und Koseformen für den Personennamen Anton(ius).

Zum Schwein kam der große Wundertäter und Dämonenbezwinger ohne eigenes Zutun. 1095 wurde im frankoprovenzalischen Teil des Königreichs Burgund (heute Frankreich), das damals zum Heiligen Römisch-deutschen Reich gehörte, der Antoniterorden gegründet. Dieser Hospitalorden, der sich nach dem Wüstenvater Antonius dem Großen benannte, weil dieser als Patron der Kranken und Armen und gegen die Pest angerufen wurde, kümmerte sich vor allem um die Krankenpflege und die Armenfürsorge. Der Orden erhielt das Privileg, seine Schweine frei herumlaufen zu lassen. Sie mußten gefüttert werden und niemand durfte sie verjagen. Um sie zu erkennen, erhielten sie an manchen Orten ein Glöcklein um den Hals gehängt.

Text: Giuseppe Nardi

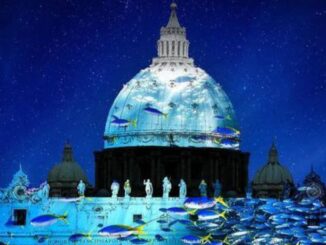

Bild: Coldiretti (Screenshot)