Von Hermann-Sebastian Hütterlin

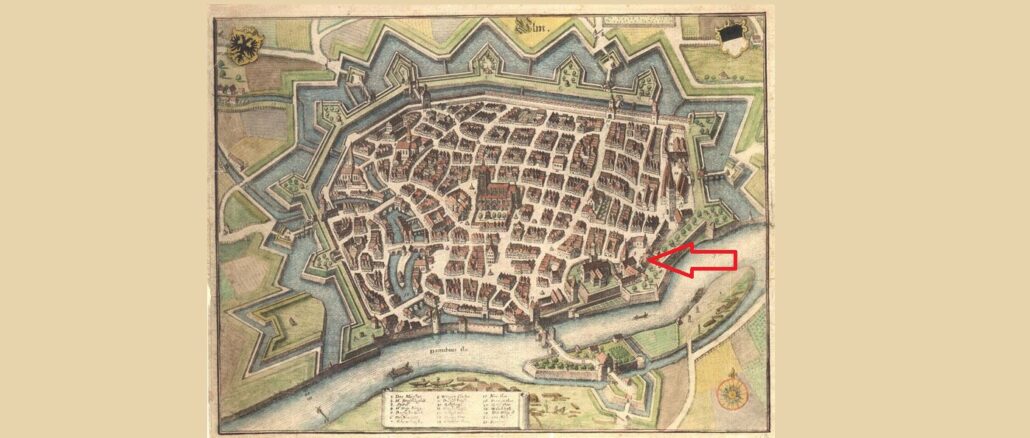

Die Reichsstadt Ulm war im Spätmittelalter und am Beginn der Renaissance das Zentrum des Schwäbischen Bundes und eine der wichtigsten Städte in Süddeutschland.

Gelegen am Zusammenfluß von Donau und Iller, mit besten Verbindungen zu den Alpenpässen im Allgäu nach Tirol und Italien und zum Bodenseeraum mit der Schweiz, nach Augsburg und nach Nürnberg sowie mit einem ausgedehnten und wirtschaftlich prosperierenden Herrschaftsgebiet auf der Schwäbischen Alb und in der Donauniederung, war Ulm ausgesprochen mächtig und reich.

Die Stadtregierung mit den Patriziergeschlechtern war sehr selbstbewußt. Sie kümmerte sich sehr genau um die Wirtschaft und die geistigen und seelsorgerischen Strukturen in den vielen Dörfern im fruchtbaren Ulmer Becken.

Besonders wichtig war dabei die Besetzung der vielen Pfarrstellen und Kaplaneien, weil hier sowohl die Interessen der Reichsstadt Ulm als auch jene des Bischofs von Konstanz involviert waren. Zugleich gab es unzählige Kleriker ohne finanzielle Ressourcen, die eine Pfründe oder Präbende anstrebten. Zudem war die Höhe dieser Pfründe sehr unterschiedlich. 1496 z. B. wurde die Pfarrei Türkheim frei, eine etwas kleinere Ortschaft bei Geislingen an der Steige neben Nellingen und mit schlechteren Böden. Eberhardt Graf von Württemberg bemühte sich intensiv bei der Stadt Ulm, damit sie für diese Pfarrstelle (mit 250 Gulden dotiert) den Tübinger Humanisten Johannes Straeler, einen engen Freund von Johann Reuchlin und Hilfslehrer von dessen Bruder, nominierte. Ein Freund und Kollege Straelers bekam zu gleicher Zeit nur mit viel Mühe eine Kaplansstelle an der damals kleinen Kapelle Waiblingen, inzwischen eine große Stadt, (mit 60 Gulden dotiert). Sic tempora mutantur…

Jörgen Bauler, höchstwahrscheinlich um 1460 in guten Verhältnissen im Bodenseeraum geboren, findet sich 1485 in der Matrikel der Studenten der Universität Tübingen als magister artium. 1486 wird er Pfarrherr in Nellingen, einem stattlichen Haufendorf auf der Schwäbischen Alb, nördlich von Ulm. Damals zählte es etwa 1.300 Seelen; die Pfründe betrug stolze 600 Gulden, also das Zweieinhalbfache von Türkheim und das Zehnfache von Waiblingen, was die Wichtigkeit der Landwirtschaft im Spätmittelalter unterstreicht.

Und es zeigt das große Interesse der Reichsstadt Ulm an ihren Territorien, daß sie gerade in den wichtigen ländlichen Orten Humanisten und Studierte als Pfarrer einsetzte.

1492 wurde die große Dorfkirche erneut erweitert und mit herrlichen spätgotischen Fresken ausgestattet (das himmlische Jerusalem, das Letzte Urteil, die Auferstehung, die Aussendung der Jünger, dazu mehrere für die Landwirtschaft und für das Patronat wichtige Heilige, drei Madonnen). Besonders enge Verbindungen bestanden von Nellingen zu dem berühmten hohen Ulmer Prälaten Neithart, dem zu seiner Zeit größten Pfründensammler von Süddeutschland. Auf dem ersten Fresko ist Neithart selbst im Chorhabit abgebildet. Auch zu der Benediktinerabtei Ellwangen und der Zisterzienserabtei Kaisheim bestanden enge Kontakte. Typisch für die Herbstzeit des Mittelalters war die Marienverehrung mit einem Marienaltar und einer eigenen Kaplansstelle und die überaus reiche Austattung des Altars mit Holzschnitzarbeiten und Retabeln. Die Namen der Ulmer Meister Jörg Syrlin Vater und Sohn, Bartholomäus Zeitblom, Hans Multscher, Michel Erhart, u. a. sind weitbekannt.

Pfarrer Bauler arbeitete mehr als 30 Jahre sehr spirituell und seelsorgerisch aufopfernd in Nellingen und hob die Bildung ungemein. Er erteilte nebst zwei Schulmeistern Schulunterricht, trat vermittelnd und schützend ein bei der Volkserhebung der Geislinger gegen Ulm, wurde Dechant für die nördlichen und westlichen Territorien von Ulm, dazu auch von Blaubeuren, und machte in dieser Funktion weite Visitationsreisen. Auf sehr schlechten Wegen hat er die ausgedehnten Gebiete der Schwäbischen Alb besucht. Die kaiserlichen Aufenthalte in Ulm dürfte er hautnah miterlebt haben. Ab 1512 unterrichtete Bauler ein Bauernbübchen in Latein und Griechisch, was noch von Reuchlin selbst gesehen wurde: Dieses Bübchen war der spätere Humanist, Orientalist und kaiserlicher Kanzler Johann Albert Widmann, später Widmanstetter (geb. 1506). Von ihm stammt die erste Ausgabe des Neuen Testaments auf syrisch nebst einer ersten syrischen Grammatica).

In den frühen Jahren nach 1500 veränderte sich die Welt völlig: Eine kleine Eiszeit führte zu Mißernten und Verarmung weiter Bevölkerungsschichten, die Entdeckung Amerikas leitete die Handelsströme um, die Renaissance führte zu menschlicher Hybris und revolutionärem Gedankengut, die Reformation bahnte sich an…

1516 wurde Bauler vom Rat der Stadt Ulm zum Propst des Heilig-Geist-Spitals in Ulm ernannt, damals für die Sozialpflege der Reichsstadt Ulm zuständig und mit dem größten Landbesitz im Territorium ausgestattet. Dabei handelte es sich um die wichtigste soziale Einrichtung einer Stadt, entsprechend angesehen war ihr Vorsteher. Bauler mußte dafür sein eigenes Vermögen ganz dem Spital schenken. Wie aus den Akten der Stadt hervorgeht, erteilte Bauler persönlich Latein- und Griechischunterricht an die eigenen Spitalschüler.

Mit dem religiösen Leben ging es in Ulm damals rapide bergab: Nachdem die berühmten und hochgelehrten Münsterdomherren und Plebane Ulrich Krafft und Konrad Krafft verstorben waren, wurde 1518 ein schwacher Pfarrer eingesetzt, und nach dessen Tod keine Neubesetzung mehr durchgeführt.

Ab 1520 nahmen die Gehässigkeiten der städtischen Obrigkeit gegen die Kirche immer mehr zu. Das niedrige Bildungsniveau und der weltliche, nicht selten ordinäre Lebensstil des niederen Klerus tat ein übriges. Die Stadträte aus dem Patriziat sympathisierten mit den Lutherschen Thesen. Die Ordensniederlassungen wurden unter Druck gesetzt (Augustiner Chorherren, Franziskaner) oder mit Gewalt verjagt (Dominikaner).

Die öffentliche Zelebration der heiligen Messe und nicht-lutherische Predigten wurden 1524 verboten.

Die eindringliche und demütige Bitte 1524 von Pfarrer Bauler, ihn ohne öffentliches Aufsehen kurz predigen zu lassen, und wohl nur über das Neue Testament, wurde abgeschmettert.

1525 wurde Johann Albert Widmanstetter in das Gefolge eines durchreisenden Bischofs und päpstlichen Legaten aufgenommen und zog nach Italien.

1526 wurde das Spital zum Gefangenen- und Krankenlager für die geschlagenen und gefangenen Bauern des Bauernkriegs. Propst Bauler, der sich zu dieser Zeit bereits 40 Jahre seelsorgerisch für die Landbevölkerung eingesetzt hatte, versorgte die Unglücklichen. Wenige Monate später zog er sich nach Günzburg in die Stille zurück.

Doch die Zeiten waren für Stille nicht geeignet.

1527 wurde in Ulm die Reformation eingeführt, und das ganz plötzlich mit harter Hand und auf Befehl der Stadtregierung.

Ein Großteil des niederen Klerus war schon verschwunden, viele hatten sich verheiratet, andere waren einfach geflohen. Die Akten der Reichsstadt Ulm berichten detailliert, teils wörtlich, über die Ereignisse. Es wurde ein „Pfarrexamen“ veranstaltet, wo an drei nacheinanderfolgenden Tagen (5., 6. und 7. Juni 1527) die Geistlichen vor einer Kommission mit angereisten reformierten Theologen (u. a. Johannes Brenz und Johannes Oecolampadius) zu erscheinen hatten.

Der erste Tag war dem Ordensklerus der Stadt gewidmet und ging recht schnell über die Bühne wegen Auflösung der Bettelorden und krankheitsbedingter Abwesenheit der Chorherren. Am zweiten Tag kam der Säkularklerus der Stadt an die Reihe. Der Druck war enorm.

Nachdem kein Münsterpfarrer mehr bestellt war, kam als erster der im Rang folgende alte Propst des Heilig-Geist-Spitals Jörgen Bauler (damals etwa 66 Jahre alt) vor die Examinatoren. Diese geben sich recht kultiviert.

Pfarrer Bauler sagte bescheiden, daß „er zu wenig gebildet sei, um über schwierige theologische Themen zu disputieren mit gelehrten Herren“. Seine Aussage hatte er sehr höflich formuliert, aber zugleich in der Sache eisern:

„Daß er ein alter Mann sei und von theologischen Fragen nicht viel weiß. Aber er bittet den ehrwürdigen Rath, daß er ihm allzeit getreulich gedient habe und daß er bei dem alten Glauben und bei dem Abschied seiner kaiserlichen Majestät bleiben möchte, das hätte er sich verdient.“

Ein unglaublich mutiges Zeugnis angesichts der herrschenden Verhältnisse und besonders für einen damals betagten Mann unter so großem Druck.

Oecolampadius versuchte offensichtlich noch mit Respekt und etwas Sympathie, Jörgen Bauler zu überreden. Vergebens.

Das große tapfere Vorbild Baulers machte Mut: Weitaus die meisten Priester optierten für den überlieferten Glauben.

Am dritten Tag kam der Landklerus dran: Die Priester von Nellingen und Umgebung blieben standfest beim alten Glauben. Pfarrherr Dr. Georg Oswald von Geislingen an der Steige, ein enger Freund Baulers und sehr wortgewandt, 43 Jahre alt, brachte eine mehrstündige theologische Disputation mit den Examinatoren zustande. Er versprach eine ausführliche schriftliche Antwort in den nächsten zehn Tagen. Es kam nicht mehr dazu: Er wurde sofort unter Enteignung seines Vermögens aus dem Ulmer Land verbannt und zog nach Überlingen am Bodensee.

Die Situation lief aus dem Ruder. Um die Reformation durchzuboxen, wurde in aller Eile das „Examen“ beendet und die neue Lehre als allgemein und allein verbindlich dekretiert.

Jörgen Bauler zog sich unbehelligt wieder ins Günzburgische zurück. Dort versuchte er der dortigen notleidenden Landbevölkerung mit seinen letzten Kräften und unter Verwendung seiner inzwischen dürftigen Pension nach bestem Vermögen zu helfen.

Die letzte Nachricht ist im Januar 1531 von dem „Weißenhorner Chronisten“ akribisch und sehr bitter notiert:

„Die Ulmer haben den letzten Propst ihres Spitals vom Hunger sterben lassen.“

In fide constans

Epilog: 20 Jahre später wird sein früherer Schüler und Zögling Johann Albert Widmanstetter eine entscheidende Rolle bei der Einnahme der Reichsstadt Ulm durch Kaiser Karl V. in November 1546 spielen und bei der großen Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547, wo die Protestanten geschlagen werden. Widmanstetter bringt auch Petrus Canisius nach Italien und die Jesuiten nach Deutschland.

Bild: Stich von Matthäus Merian d. Ä. (Wikicommons)

Quellen:

Carl-Theodor Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm. Ein Beitrag zur schwäbischen und deutschen Reformationsgeschichte, Stuttgart 1851.

Heinz Koppenhöfer: Suche nach verwehten Spuren… 500 Jahre Andreas-Kirche in Nellingen/Alb, hrsg. von der Evangelischen Kirchengemeinde, Nellingen 1991.

Riezler, Sigmund Ritter von: „Widmanstetter, Johann Albrecht“ in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 42 (1897), S. 357–361.