Die Kathedrale des heiligen Sabino von Bari ist zwar weniger bekannt als die nur wenig entfernt von ihr liegende Basilika des heiligen Nikolaus. Ein neues Buch macht auf einige Besonderheiten aufmerksam.

Die Stadt, seit dem 4. Jahrhundert Bischofssitz, gehörte seit dem Sieg der Byzantiner im Gotenkrieg (552) zu Konstantinopel. Entsprechend unterstand auch der Bischofsstuhl dem dortigen Patriarchen, der eine Rangerhöhung zum Erzbistum vornahm.

680 eroberte Romuald I., der langobardische Herzog von Benevent, die Stadt, was aber an der Zugehörigkeit des Erzbistums zum Patriarchat von Konstantinopel nichts änderte. Die Byzantiner erhielten Bari bereits 720 zurück. Die Karolinger scheiterten ebenso mit dem Versuch, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen, wie die arabischen Muslime, die 847 sich mit einem Emirat festsetzen wollten. Byzanz gelang es, die wichtigste Stadt Apuliens jeweils zurückzuerobern.

Nach 871 wurde sie zum Sitz eines Katepans, der den gesamten italischen Festlandbesitz des Byzantinischen Reiches von Bari aus verwaltete. 1002 markierte schließlich einen Wendepunkt. Es kam zum Aufstand gegen die byzantinische Steuerlast, nachdem mit Hilfe Venedigs eine mehrmonatige Belagerung der Stadt durch die Sarazenen abgewehrt werden konnte. Die Aufständischen suchten den Anschluß an das Heilige Römische Reich, scheiterten aber mit ihrem Bestreben. Ihr Anführer, der Langobarde Meles von Bari, war Kaiser Heinrich II. so freundschaftlich verbunden, daß ihm dieser nach dessen Tod das Privileg zuteil werden ließ, im Bamberger Dom die letzte Ruhestätte zu finden.

1071 endete nach über einem halben Jahrtausend die byzantinische Herrschaft dennoch. Die Normannen, die zu den neuen Herren Süditaliens wurden, bereiteten ihr das Ende. Bis dahin wurde im Erzbistum im Byzantinischen Ritus zelebriert. Nun erfolgte, wie auch im normannischen Sizilien, die Unterstellung unter Rom und der Wechsel zum Römischen Ritus. In der Liturgie des Erzbistums hielten sich Spuren des Byzantinischen Ritus noch bis ins 16. Jahrhundert. Wenige Jahre nach dem Beginn der Normannenherrschaft wurden auch die Reliquien des heiligen Nikolaus von Myra in die Stadt gebracht, die sie zu einem Kristallisationspunkt der Volksfrömmigkeit machten. Der Heilige wird bis zum heutigen Tag in der orthodoxen, besonders der slawischen Welt sehr verehrt, wovon man sich an seinem Grab überzeugen kann.

Die neue byzantinische Bischofskirche, deren Errichtung um 1030 begonnen wurde und die einen Vorgängerbau ablöste, wurde 1156 zusammen mit der ganzen Stadt Opfer einer Strafaktion des Normannenkönigs Wilhelm I. Nur die Basilika des heiligen Nikolaus blieb verschont. Kurz darauf wurde unter Erzbischof Rainald im Stil der Romanik mit dem Bau der heutigen Kathedrale begonnen. Viel Baumaterial dafür wurde vom zerstörten Dom verwendet. 1292 erfolgte ihre Weihe.

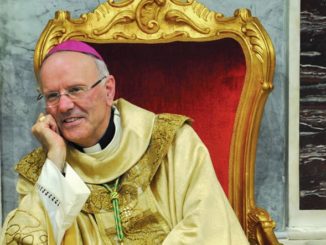

Das neue Buch „Die Kathedrale von Bari zwischen Licht, Himmel und Erde“ (La Cattedrale di Bari tra luce, cielo e terra, Gelsorosso, Bari 2020) stammt aus der Feder von Michele Cassano, ihrem Sakristan. Anstoß dazu war eine unerwartete Entdeckung, die er eines Nachmittags des Jahrs 2005 machte. Im Zuge von Restaurierungsarbeiten waren alle Stühle und Bänke weggeräumt worden, um den prächtigen Mosaikfußboden vor den Stufen zum Altarraum frei sichtbar zu machen. Was der damalige Erzbischof von Bari, Msgr. Francesco Cacucci, nicht wußte: Mit dem von ihm bewunderten Bodenmosaik hatte es noch eine andere Bewandtnis.

Diese Entdeckung machte der Sakristan, der an einem normalen Arbeitstag, einem Montag, gegen Abend das Meßbuch auf dem Altar ordnete, als er eine Beobachtung machte, die seine ganze Aufmerksamkeit fand. Es war der 21. Juni, Sommersonnenwende. Punkt 17.10 Uhr fielen die Sonnenstrahlen durch die große Rosette an der Westfassade in die Kirche. Dabei warfen sie den Schatten der 18 Rosettenblätter exakt auf eine mosaikartig im Marmorfußboden dargestellte Rose mit ebenso vielen Blättern, und sie paßten exakt zusammen.

Obwohl sich das Phänomen „der zwei Rosen“ seit mehr als 800 Jahren wiederholt, fiel es bei den Menschen durch Bestuhlung und Kirchenbänke in Vergessenheit.

Auch andere romanische und gotische Kirchen weisen das gleiche Phänomen auf, darunter die Kathedrale von Florenz.

„Der Anblick dieser Perfektion, die durch die menschliche Bau- und Mosaikkunst mit Hilfe der Sonne zustandekam, war überaus faszinierend. Mir wurde bewußt, daß die Kathedrale von Bari eine gigantische Sonnenuhr ist. Ausgangspunkt dafür ist ihre Ostung. Der Altar dieser romanischen Kirche ist nach Osten gerichtet, wo die Sonne aufgeht, Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. An Ihn, das Licht, das von Osten kommt, richten wir unser Gebet.“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/MiL