Von Clemens Victor Oldendorf

Seit 2016 liegt bereits in zweiter Auflage das Laudate Patrem von Pater Walter Huber FSSP vor, ein Gebet- und Gesangbuch der Priesterbruderschaft St. Petrus. Soeben erschienen ist ein Gebetbuch mit dem sehr ähnlichen, aber deutschen Titel Preise Gott, das Pater Helmut Josef Trutt, Priester der Priesterbruderschaft St. Pius X. und deren Prior in München, zusammengestellt hat, der zuvor lange Jahre österreichischer Distriktoberer gewesen ist.

Mit Ausnahme eines Trierischen Liedes zu Ehren des heiligen Apostels Matthias, das aber nur mit dem Text seiner Strophen, ohne Noten geboten wird (vgl. S. 264f), enthält Preise Gott keine Kirchenlieder oder ausgesprochenen Gesänge. Insofern erinnert das Buch hinsichtlich Inhalt und auch äußerer Gestaltung überaus stark an den fast schon legendären Gebetsschatz von Pfarrer Alfons Maria Weigl (1903–1990), aus dem Trutt auch Gebete übernimmt. Positiv unterscheidet sich das neue Buch von diesem Vorläufer dadurch, dass es keine Texte mehr enthält, die auf zwar in konservativen und traditionsorientierten Kreisen tendenziös beliebte Erscheinungsstätten zurückgehen, die aber kirchlich nicht als authentisch oder glaubwürdig eingestuft sind.

Der Aufbau des Werkes gliedert sich wie folgt: Tagesweihe – Litaneien – Anbetung, Lobpreis und Dank sei Gott – Zur Verehrung Mariens – Um die Fürbitte der Engel und Heiligen – Gebete in besonderen Anliegen – Anregungen zur Heiligung – Andachten – Zum sakramentalen Leben. Abgeschlossen wird das Buch von einem sorgfältig erstellten, nützlichen Register (vgl. S. 761–782).

Der bei weitem umfangreichste Teil des Buches ist der Abschnitt mit Andachten (vgl. S. 399–662, also 263 der insgesamt 782 Seiten, die Preise Gott umfasst). Diese Andachten sind ganz überwiegend dem Diözesangebetbuch der Erzdiözese München und Freising von 1950 entnommen, nämlich sage und schreibe fünfundzwanzig. Immerhin mit neun Andachten ist das Gesangbuch des Erzbistums Freiburg und mit zweien dasjenige des Bistums Augsburg vertreten, jeweils aus dem Jahre 1954.

So gesehen ist Trutts Textauswahl etwas einseitig süddeutsch, was sich vielleicht aus seinem eigenen geographischen Tätigkeitsschwerpunkt erklärt. Aus der österreichischen Wirkungsphase des Autors haben es ganz vereinzelt auch Texte aus der Betenden Gemeinde, dem Gesangbuch der Erzdiözese Wien von 1965, ins Preise Gott geschafft. Vorbildlich war vor dem letzten Konzil doch zum Beispiel das Gebetbuch der Diözese Trier von 1955, aus dem sich sicherlich gehaltvolle Texte hätten integrieren lassen.

Besonders wertvoll sind in Trutts Zusammenstellung jedenfalls die fünf Kreuzwege, die zur Auswahl stehen (vgl. S. 430–494), so dass etwa in der Fastenzeit dem Geist hin und wieder abgewandelte Anregungen zur Betrachtung vorgelegt werden können. Mancherorts wird zudem an den Herz-Jesu-Freitagen des gesamten Jahres eine Kreuzwegandacht gehalten, wo man gerne auf eine gewisse Abwechslung zurückgreifen wird. Schön sind auch die Rosenkranzbetrachtungen (vgl. S. 625–631), die sich etwa für die ersten Monatssamstage empfehlen.

Verglichen mit dem Laudate Patrem, dessen Satzbau und Ausdrucksweise häufig viel zu kompliziert sind, sind übrigens die Andachten in Preise Gott ausnahmslos gut für das gemeinschaftliche Gebet im Wechsel des Priester (oder Vorbeters) mit den Gläubigen geeignet.

Bemerkenswerte Anpassung

Die Struktur, die Trutt seinem Preise Gott gegeben hat, ist insgesamt nachvollziehbar und schlüssig. Ihre Konzinnität kann vielleicht manchem als etwas gestört erscheinen, da der Abschnitt über das sakramentale Leben des Christen (vgl. S. 661–760) wie ein Anhang wirken mag, statt an der Spitze zu stehen. Dort finden sich die Grundgebete. Zunächst in deutscher Sprache, jeweils anschließend in Latein und Fettdruck; auf die gleiche Weise folgen die fünfzehn, klassischen Rosenkranzgeheimnisse (vgl. S. 11–16). Alle Texte entsprechen im deutschen Wortlaut der Fassung vor 1968.

An dieser Stelle gibt es für die Verhältnisse der Piusbruderschaft eine kleine Sensation zu melden, denn eine geringfügige, aber umso bemerkenswertere Abweichung gibt es: Der Wortlaut des Ave Maria entspricht vollständig dem heute allgemeinüblichen deutschen Text (vgl. S. 12), sagt also unter den Frauen und nicht mehr Weibern. Die armen Sünder und die Stunde unseres Absterbens sind Varianten, die sich auch innerhalb der Piusbruderschaft schon bisher nur im alpinen Raum erhalten haben.

Obwohl niemand daran Anstoß nimmt, die Allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria als Unsere Liebe Frau zu bezeichnen und sie auch im deutschen Sub tuum praesidium als unsere Frau anzurufen (vgl. S. 166), ist das Wort Frau an dieser Stelle im Englischen Gruß unter Gläubigen wie Priestern der Bruderschaft in der Vergangenheit geradezu ein Reizwort gewesen, angeblich sicheres Anzeichen des Modernismus und wurde von manchen theologisch sosehr aufgeladen, dass sie darin eine skandalöse Leugnung der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens und damit eine Häresie ausgesprochen sahen und darüber in hitzige Wortgefechte entbrannten. Freilich hatte immerhin im Jahre 2017 Florian Amselgruber, der Anfang September bei der diesjährigen Fuldawallfahrt der Bruderschaft die programmatische Eröffnungsansprache gehalten hat und leiblicher Bruder von Pater Leonhard Amselgruber FSSPX ist, dafür plädiert, dass dieser Wechsel von Weibern zu Frauen aufgrund veränderten Sprachgebrauchs gerechtfertigt sei (vgl. Dr. Florian Amselgruber, Leserbrief Der Catechismus Romanus lehnt das ab, Die Tagespost vom Dienstag, 19. Dezember 2017, S. 12). Man darf trotzdem gespannt sein, ob Preise Gott mit dieser Änderung akzeptiert oder deswegen boykottiert werden wird, stelle ich mit einem gehörigen Schuss Ironie einmal in Aussicht.

Einige, kleinere Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge

Auf Seite 687 stellt Trutt das eucharistische Nüchternheitsgebot auf dem Stand dar, den es unter Pius XII. 1953 beziehungsweise 1957 erreicht hatte. Besser wäre es gewesen, die aktuell rechtlich verpflichtende Regelung anzuführen (vgl. can. 919 § 1–3 CIC/1983) und für Abendmessen anzuregen, aus freien Stücken den früheren Erleichterungen Pius‘ XII. zu folgen; in Messen, die morgens oder am frühen Vormittag gefeiert werden und in denen man kommunizieren möchte, aber möglichst das ursprüngliche, eucharistische Jejunium in seiner apostolischen Gestalt und Strenge einzuhalten, die sogar den Genuss natürlichen Wassers ausschloss. Beim Hinweis zum kirchlichen Begräbnis verfährt Trutt nämlich auch so. Er erwähnt, dass die Leichenverbrennung früher verboten war und empfiehlt nachdrücklich, weiterhin an der traditionellen Erdbestattung festzuhalten (vgl. S. 735).

Der Abschnitt über die Letzte Ölung erklärt, wie der Versehtisch vorbereitet werden muss (vgl. S. 727f), hier wäre sinnvollerweise eine entsprechende Graphik einzufügen gewesen, wie sie sich auch in fast allen alten Diözesangesangbüchern findet. Man hätte ferner überlegen können, den Ausdruck Krankensalbung zu bevorzugen, wofür sich etwa Pater Matthias Gaudron FSSPX, langjähriger Dogmatikdozent in Zaitzkofen, grundsätzlich ebenfalls ausspricht.

In der Lauretanischen Litanei (vgl. S. 55–57) hätten die Anrufungen Mutter der Kirche (1980), Königin der Familie (1995) und Mutter der Barmherzigkeit (2000 eingefügt), jeweils an entsprechender Stelle ergänzt werden sollen, jedenfalls ergänzt werden können. Der Singular Familie weist darauf hin, dass die naturrechtliche Institution von Ehe und Familie gemeint ist, also eine Anrufung von unbestreitbarer Aktualität und Angemessenheit.

Erstaunlich ist das Fehlen der Litanei vom kostbaren Blut, die Johannes XXIII. 1960 für den liturgischen Gebrauch approbiert hat. Erstaunlich deshalb, weil ihr Gesang oder ihre Rezitation im Monat Juli in allen Niederlassungen der Priesterbruderschaft St. Pius X. jeden Tag vorgeschrieben ist.

Überaus erfreulich sind die zahlreichen Gebete in Preise Gott, die vom britischen Konvertiten John Henry Newman CO (1801–1890) stammen (vgl. S. 110, 113, 300f, 302, 352, 357, 364, 390 sowie 390f und 392). 1845 konvertiert, wurde er 1879 zum Kardinal erhoben, am 19. September 2010 von Papst Benedikt XVI. selig- und von Papst Franziskus am 13. Oktober 2019 heiliggesprochen.

Auslieferung und Vertrieb von Preise Gott haben mit Kalenderwoche 47, also ab dem 18. November 2019, begonnen. Nachdem das Buch also erst über einen Monat nach der Heiligsprechung Newmans erschienen ist, wäre an all den genannten Stellen korrekt Hl. Kardinal Newman anzugeben, statt „Sel. Kardinal Newman“ wie es tatsächlich durchgängig der Fall ist. Ein Gebet des heiligen Antonius Maria Claret CMF (1807–1870) wird ähnlich seltsam auf Seite 210 mit der Angabe „Hl. Pater Antonius Maria Claret“ angeführt, und das, obwohl er seit 1850 Bischof war. Niemand würde ja auch nach 1988 einen der Weihbischöfe der Piusbruderschaft „Pater“ nennen oder ansprechen und das, obwohl sie natürlich weiterhin Mitglieder der Bruderschaft geblieben sind und als solche wie die Patres dem Generaloberen unterstehen.

Am besten hätte Trutt diese Titel bei Selig- oder Heiliggesprochenen also ganz weggelassen und entsprechend bei Newman stets Hl. John Henry Newman angegeben.

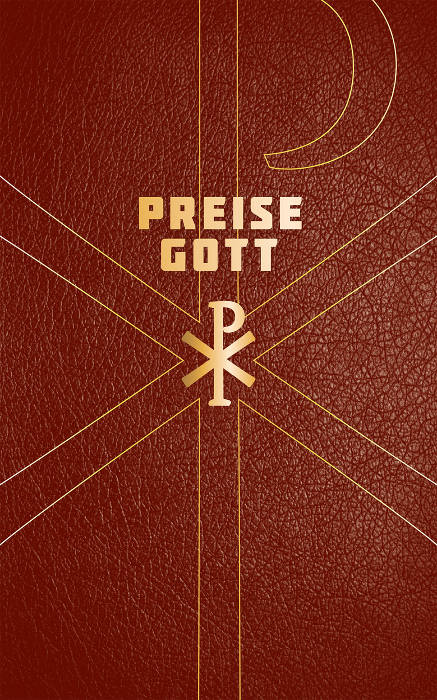

Das insgesamt doch sehr gelungene und empfehlenswerte Gebetbuch Preise Gott hat einen dunkelroten Kunststoffeinband mit doppelter, goldfarbener Chi-Rho-Prägung. Auf Bibelpapier gedruckt, verfügt es über ein weißes Lesebändchen. Die klassische deutsche Rechtschreibung vor 1996 wird verwendet. Bisweilen eingestreute Schwarzweißabbildungen stellen einen gewissen, zusätzlichen Buchschmuck dar.

Es ist zwar, obwohl auch eine Art Messandacht enthalten ist (vgl. S. 697–705) kein Handmessbuch, aber irgendwie fügt sich der Traditionskette Schott, Bomm und Ramm jetzt tatsächlich auch noch ein Trutt an. Priester mit einsilbigen Nachnamen scheinen im deutschsprachigen Raum ein besonderes Talent oder zumindest die Neigung zu haben, sich als Verfasser oder Herausgeber übersetzter liturgischer Bücher oder, wie im Falle von Preise Gott, von Gebetsliteratur hervorzutun.

Text: Clemens Victor Oldendorf

Bild: Sarto Verlag (Screenshot)

- Das Buch Preise Gott kann über unsere Partnerbuchhandlung bezogen werden.