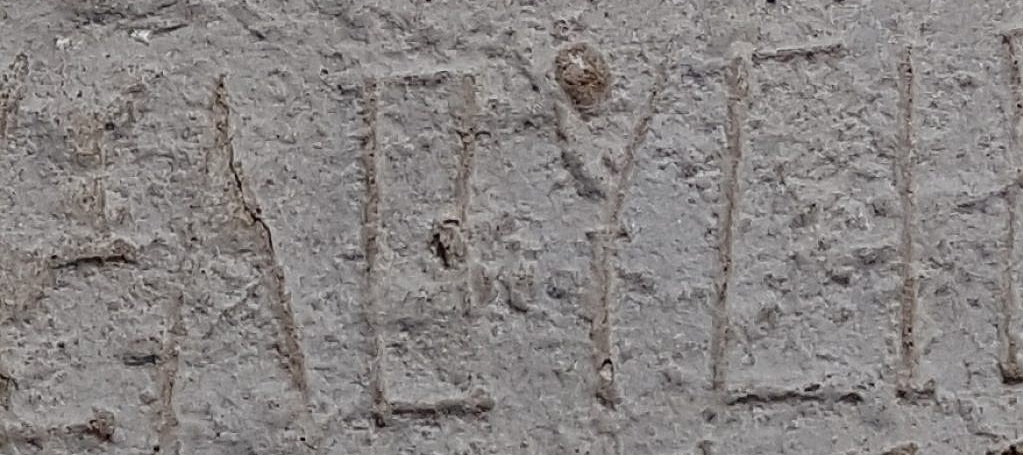

(Jerusalem) Deutsche und israelische Archäologen haben im März neue Spuren der antiken Nabatäer-Stadt in der Wüste Negev entdeckt. Auf einem Stein fanden sie eine 1.700 Jahre alte, griechische Inschrift, die den antiken Namen der Stadt enthält: Elusa.

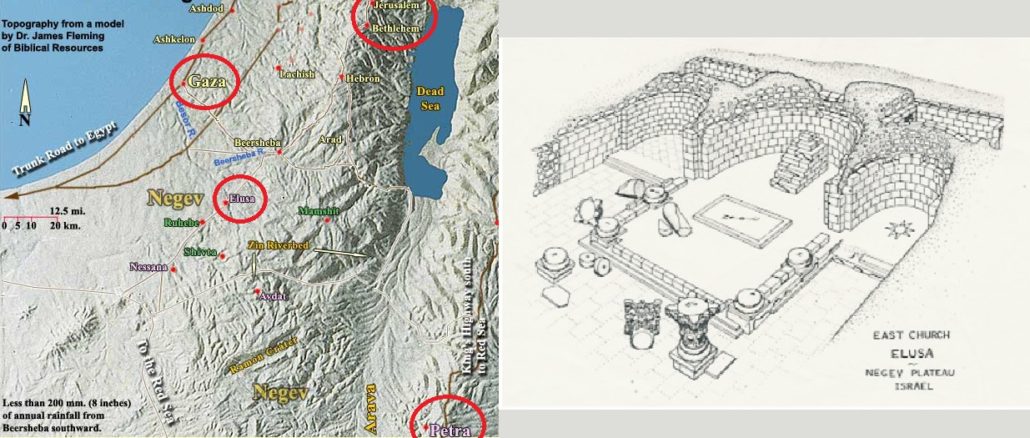

Der Fundort befindet sich im Nationalpark Halutza, etwa 20 Kilometer von Be’er Scheva entfernt.

Die Inschrift umfaßt nicht nur den Namen der Stadt, sondern auch die Namen verschiedener Cäsaren der Tetrarchie. Sie erlauben die Datierung ziemlich genau auf die Zeit um das Jahr 300. Die Tetrarchie war eine Organisationsform der römischen Reichsverwaltung, die von Kaiser Diokletian am Ende des 3. Jahrhunderts eingeführt wurde.

Der Fund wurde für weitere Untersuchungen der Epigraphikerin Leah Di Segni von der Hebräischen Universität Jerusalem übergeben.

Als die Inschrift angefertigt wurde, war Elusa eine blühende Stadt an der Weihrauchstraße, die von etwa 8.000 Menschen bewohnt war. Heute liegt das Gebiet inmitten unbewohnter Wüste. Seit der Osmanischen Zeit haben Plünderer die Ruinen heimgesucht, die zur Gewinnung von Baumaterial ausgebeutet wurde.

In den vergangenen Jahren entfaltete ein deutsch-israelisches Projekt seine Früchte. An der Ausgrabungsstelle wurden neue technische Geräte für den Einsatz in der Archäologie erprobt. Sie gehen den Ausgrabungen voran und sondieren das Terrain.

Die deutschen Archäologen unter der Leitung von Prof. Michael Heinzelmann von der Universität Köln sind seit 2014 in Elusa aktiv. Die Grabungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Israelischen Altertumsbehörde.

Elusa wurde im späten 4. vorchristlichen Jahrhundert als Station an der Weihrauchstraße gegründet, einer Handelsroute, die auf einer Länge von rund 2.000 Kilometern über die arabische Halbinsel verlief und den Indischen Ozean mit dem Mittelmeer verband.

Im Negev stellte der antike Straßenverlauf die Verbindung zwischen der prächtigen Nabatäer-Hauptstadt Petra und Gaza am Mittelmeer her. Mit der Ausbreitung des Christentums wurde sie auch von den christlichen Pilgern genützt, um das berühmte Katharinenkloster auf dem Sinai zu erreichen.

Das Gebiet gehörte seit der Eroberung des Nabatäerreiches durch Kaiser Trajan im Jahr 106 der römischen Provinz Arabia Petraea an. Bei der Reichsteilung von 395 fiel es Ostrom zu und wurde Teil der byzantinischen Provinz Palaestina Tertia, die in der islamischen Eroberung im Jahr 636 unterging.

Die ältesten christlichen Belege im ehemaligen Nabatäerreich finden sich für Aila, das zwischen Aqaba und Eilat lag. Das Christentum faßte jedoch sicher früher Fuß in der Gegend. Denn bereits der älteste Beleg vom Konzil von Nicäa von 325 setzt eine große und funktionierende Ortskirche mit einem anerkannten, rechtgläubigen Bischof voraus.

Der Negev war zu der Zeit aber wohl noch heidnisch. Der heilige Hieronymus berichtet in seiner um 388 verfaßten Vita Hilarionis über das Leben des heiligen Asketen und Einsiedlers Hilarion von Gaza (291–371), der sich in Alexandria vom Heidentum zum Christentum bekehrte, nachdem er den Mönchsvater Antonius predigen hörte. Hilarion lebte als strenger Asket in der Wüste des Sinai, wo er eine Einsiedlergemeinschaft gründete. Von dort aus wirkte er missionarisch unter den noch heidnischen Bewohnern des Negev. Dabei kam er, wie Hieronymus berichtet, auf dem Weg einen Schüler zu besuchen, offenbar mehr zufällig als gezielt auch nach Elusa. begleitet wurde er von mehreren Anachoreten, die sich ihm angeschlossen hatten. In der Stadt wurde gerade im Venustempel das jährliche, heidnische Fest Lucifers, des Morgensterns gefeiert, der von den Sarazenen, semitischen Nomadenstämmen der Gegend, sehr verehrt wurde. Hilarion predigte das Wort Gottes gegen den Götzendienst. Er forderte die Bewohner auf, den lebendigen Gott anzubeten „und nicht Steine“ und befreite viele Sarazenen von dämonischer Besessenheit. Nachdem sich viele bekehrt hatten, zeichnete er noch die Umrisse einer Kirche, die errichtet werden sollte, bevor er die Stadt wieder verließ. Hieronymus der Biograph des Hilarion war über die örtlichen Verhältnisse gut unterrichtet, da er die Rhetorikschule des Zenobius besuchte, der aus Elusa stammte. Libanius informierte ihn über die Ereignisse beim Besuch des heiligen Hilarion in Elusa in einem Schreiben um 357.

Elusa wurde noch im 4. Jahrhundert zum Sitz eines Bischofs, zu dessen Bistum der ganze Negev gehörte. Die Kathedrale, die noch als Ruine erhalten ist, dürfte in ihrem Ursprung auf die geschilderte Episode des heiligen Hilarion zurückgehen. Der erste namentlich bekannte Bischof war Theodulos, der auf nabatäisch Abdelas hieß. Er scheint unter den Teilnehmern des Konzils von Ephesus im Jahr 431 auf und war einer der drei Bischöfe, die vom Konzil beauftragt wurden, den Häresiarchen Nestorius zu beschwören, zur Rechtgläubigkeit zurückzukehren.

Das Bistum existiert noch heute, wenn auch nur in der Form eines Titularbistums, das seit 1723 besetzt wird.

Ihre Blütezeit erlebte die Stadt in byzantinischer Zeit vom 4.–6. Jahrhundert. Damals war sie auch wegen ihrer edlen Weines bekannt, und weil sie die einzige Stadt im Negev war. Der antike Name der Stadt taucht mehrfach in historischen Dokumenten auf, darunter auf dem berühmten Bodenmosaik, das in einer byzantinischen Kirche im heute jordanischen Madaba entdeckt wurde. 1914 fand Leonard Woolley, der als Lawrence von Arabien bekannt wurde, eine Inschrift, die den Namen eines nabatäischen Königs enthält, der um 200 vor Christus die Gegend von Elusa beherrschte. Ebenso findet sich die Stadt auf der berühmten Tabula Peutingeriana. Ihr Name blieb im Namen El-Khalassa erhalten, den die Araber den Ruinen gaben.

Bald nach der islamischen Eroberung im 7. Jahrhundert scheint das Leben in der Stadt erloschen zu sein. Wahrscheinlich konnte sie sich vom Muslimensturm nicht mehr erholen. Es gibt auch die These, der Niedergang habe bereits vor der Eroberung als Folge der spätantiken, kleinen Eiszeit eingesetzt.

Die Ruinen der Stadt wurden in osmanischer Zeit als Steinbruch verwendet für den Bau türkischer Gebäude in Gaza und Be’er Scheva und dann, nach 1920, auch für Gebäude der britischen Mandatsverwaltung.

Die Archäologen entdeckten auch ein Balneum, ein Bad, das jenem von Beit She’an ähnelt. Es war bis ins 6. Jahrhundert in Betrieb. Ausgegraben wurden bisher ein Teil des Heizraumes und ein Caldarium. Das Hypocaustum unterhalb des Caldariums scheint gut erhalten. Es erwärmte in der Antike den Fußboden und die Wände.

Mit Hilfe der neu erprobten Technologie konnte die Existenz von neun Kirchen in der Stadt nachgewiesen werden. Im Zuge der jüngsten Grabungsphase wurden die Reste einer byzantinischen Kirche freigelegt. Sie war dreischiffig mit einer Gesamtlänge von 40 Metern. Das Gewölbe der geosteten Apsis war ursprünglich mit Glasmosaik bedeckt und das Kirchenschiff mit Marmor verkleidet. Teile der Bischofskirche waren bereits in den 70er Jahren bei Ausgrabungen, die von Prof. Abraham Negev geleitet wurden, freigelegt worden. Als Kathedrale konnte sie eindeutig identifiziert werden anhand der Cathedra, zu der ganze sieben Stufen hinaufführten. Leider kam es, noch bevor die Ausgrabungen abgeschlossen waren, zu mutwilligen Zerstörungen, auch des Postaments der Cathedra und der genannten Treppe, sodaß die Archäologen die Ausgrabungsstätten aus Sicherheitsgründen wieder zuschütteten.

Dank der Universität Köln konnten die Ausgrabungen in den vergangenen Jahren wiederaufgenommen werden.

Die kleine Eiszeit und die Verwüstungen der Perser bereiteten das Ende des christlichen Elusa vor. Die islamische Eroberung und Herrschaft versetzten ihr dann aber den Gnadenstoß. Der Negev war wohl zu unwirtlich geworden, um der dezimierten Einwohnerschaft den Wiederaufbau zu ermöglichen oder unter den neuen politischen Verhältnissen noch möglich und lohnend erscheinen zu lassen.

Ein Hinweis, warum dem so war, liefert der Pilger von Piacenza, der während seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land um 570 auch besuchte und als Caput deserti beschrieb.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Studium Biblicum Franciscanum/Nebbie del tempo (Screenshots)