Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Der protestantische Kirchengeschichtler Thomas Kaufmann wirft der Führungsriege seiner Kirchengemeinschaft vor, das Reformationsjubiläum mit „Propagandaslogans“ geprägt zu haben. Im Vorspann seines FAZ-Artikels vom 15. 9. 2017 heißt es:

„Die evangelische Kirche hat sich in die Idee verrannt, Luther habe Demokratie und Menschenrechte gebracht.“

Nationalpopulistische Luther-Bilder

Das Konstrukt vom lutherischen Vorkämpfer für demokratische Freiheit ist passgenau auf die aktuellen Bedürfnisse des Zeitgeistes gemünzt. Darüber hinaus hat die Bundesregierung mit Geld und Ressourcen Einfluss auf das Reformationsgedenken genommen, ausgedrückt in dem schwarz-rot-goldenen Luther-Logo für die drei „nationalen“ Luther-Ausstellungen: Der Staat möchte mit dem „deutschen Reformator“ einen neuen Legitimationsmythos für seine aktuelle Gestalt kreieren. Dieses Interesse ist ähnlich dem der DDR-Führung von 1983, als Honecker Luther zu dessen 500. Geburtstags-Jubiläum als frühbürgerlichen Revolutionär aufblasen ließ.

Beide Luther-Konstrukte haben mit dem historischen Reformator wenig bis nichts gemeinsam. Es sind populistische fake news einer nationalpolitischen PR-Strategie.

Gleichwohl ist die ideologische Botschaft der protestantisch-deutschen „Jubiläumsblase“ angekommen. Ein Tübinger Rhetorik-Professor meint: „Luther lieferte den deutschen Beitrag zum Aufbruch in eine neue Dimension des westlichen Denkens: die Meinungsfreiheit“ sowie das politische „Freiheitsideal“ (FNP 28. 10). In einem Leserbrief der FAZ heißt es: Luther habe erstmals seine Zeitgenossen zu „mündigen Bürgern“ erklärt.

Luthers Fürsten-Protestantismus führte zu Religionszwang

Bekanntlich hatte Luther das Gegenteil gelehrt: Die Christenmenschen sollten in ihrer bürgerlichen Existenz untertänige, „dienstbare Knechte“ der fürstlichen Obrigkeit sein. Während im Hoch- und Spätmittelalter in den Städten die bürgerschaftliche Selbstverwaltung aufblühte, förderte Luther die gänzliche Unterwerfung der Menschen unter die erstarkende Macht der Territorialherrscher. Mit dieser Beherrschungsideologie ebnete Luther den Weg der Fürsten in die absolutistische Herrschaft über das Volk. Die wurde in der Neuzeit nur noch durch totalitäre Herrschaftsformen übertroffen. Und auch dazu hat der Protestantismus in Deutschland einen erheblichen Anteil beigesteuert – etwa durch die Wahlen der NSDAP oder die Legitimationspredigten für den „Führer“ von evangelischen Pfarrern und Bischöfen.

Luther überhöhte die weltliche Macht der Fürsten zur Obrigkeit von Gottes Gnaden und Auftrag. Später übertrug er protestantischen Herrschern sogar die oberste Kirchengewalt, als „Notbischöfe“ kaschiert. Die geistliche Macht über die weltlichen Untertanen führte zur Herrschaftseinheit von Staat und Religion. Die stand im Gegensatz zu der tausendjährigen Tradition der Christenheit, nach der politische und geistliche Macht getrennt war. Diese biblisch basierte Trennung (Steuer an den Kaiser, Liebe und Ehrfurcht zu Gott) wurde praktisch und sinnfällig in der Gegenüberstellung von Papst und Kaiser oder „Priestertum und Königtum“ (sacerdotium et imperium).

Das lutherische Kirchenregiment der Landesfürsten führte zu beispiellosem Religionszwang gegen die Untertanen – etwa in Ostpreußen. Als 1525 der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von Preußen, sich zum Luthertum bekannte, erklärte man alle Landesuntertanen zu Protestanten und behandelte sie entsprechend. Das Herzogtum Preußen wurde zum ersten Staatswesen mit protestantischer Pflichtreligion.

Im Jahre 1537 führte der dänische König Christian III. im mitregierten Norwegen den Protestantismus als religiöses und politisches „takeover“ ein. Die oktroyierte Kirchenordnung machte alle norwegischen Katholiken zwangsweise zu Protestanten. Der dänische König setzte sich als Kirchenoberhaupt der „norwegischen Staatskirche“ ein. Die blieb bis 2012. Deutlich wurde der kolonialistische Charakter der Protestantisierung auch darin, dass den Norwegern weder die Bibel noch die Liturgie in der eigenen Volkssprache zugestanden wurde. Die dänischen Fassungen verstanden aber nur die Gebildeten. Wegen dieser lutherischen „Zwangsbekehrung“ damals findet das aktuelle Reformationsjubiläum in Norwegen nur geringes Interesse.

Für den deutschen Sprachraum werden die staatlichen Zwangsprotestantisierungen in vielen damaligen Herrschaftsgebieten gezielt ausgeblendet. Jedenfalls wird das Thema in den großen nationalen Reformationsausstellungen unter den Teppich gekehrt.

Luthers narzisstische Anmaßung und heiliger Hochmut

Und wenn doch einmal der entsprechende kritische Einwand kommt, heißt das reflexhafte Muster der Exkulpation Luthers: Den Staatsprotestantismus habe der Reformator eigentlich nicht gewollt – genauso wenig wie die Abspaltung von der Kirche. Die Umstände hätten ihn dazu gezwungen. Als wenn Luther, der wegen seines „standhaften“ Auftretens gegen Kaiser und Kirche beim Reichstag zu Worms 1521 als heroischer Widerständler gefeiert wurde (und bis heute vermarktet wird), in den Folgejahren ein schwächliches Opfer der politischen Umstände geworden wäre.

Es gibt eine bessere Erklärung für die zahlreichen Wandlungen und Widersprüche zwischen dem jungen und dem älteren Luther: Der Reformator lavierte als narzisstischer Machtmensch der öffentlichen Einflussnahme in schamlosem Opportunismus.

Als es gegen die katholische Kirche ging, propagierte er die ‚geistliche (Gewissens-) Freiheit eines jeden Christenmenschen’ (1520). Als dann in den Jahren darauf seine Anhängerschaft in moralische und religiöse Anarchie weiterschritt, forderte Luther eine bedingungslose geistliche Untertänigkeit unter seine Lehrmeinung. Er setzte sich selbst in „großer Anmaßung und heiligem Hochmut“ (sancta superbia) auf den Thron der biblisch-theologischen Unfehlbarkeit, indem er sich und seine Worte mit Christus ineinssetzte. Geistliche Freiheit in Opposition zu Luthers Glaubensmeinung – etwa von Erasmus von Rotterdam – brandmarkte er daraufhin als gegen Christus gerichtet. Schließlich verpflichtete er die fürstliche Macht, die nicht-lutherischen Glaubensrichtungen wie Täufer oder Mennoniten auszumerzen.

Ähnlich widersprüchlich agierte Luther zur kirchlichen Ordnung. 1520 propagierte er das allgemeine Priestertum, nach dem jeder getaufte Laie Priester, Bischof und Papst sei. Aus ihrer Mitte sollten die Christen ihre Pfarrer wählen. Als die protestantischen Gemeinden vielfach nicht die luthergenehmen Prediger wählten, verteufelte er diese Praxis. Ab 1524 sollten nur noch fürstlich beauftragte Superintendenten die Pfarrer ein- und absetzen können.

Protestanten brechen die Augsburger Friedensregeln

Luther selbst war daher vollständig für den Fürsten-Protestantismus und deren geistliche Herrschaft über die Menschen verantwortlich. Im Passauer von 1552 und drei Jahre später im Augsburger Religionsvertrag sanktionierten die deutschen Fürsten dieses lutherische Zwangsprinzip als Teil der Reichsverfassung. Die zentrale Bestimmung lautete: Der Herrscher einer Region bestimmt die Religion seiner Untertanen (cuius regio eius religio).

Das Hauptziel des Augsburger Fürstenvertrages war es, den Frieden zu sichern, indem der status quo in der Konfessionsverteilung des Reiches festgeschrieben wurde. Diesem Zweck diente auch die Klausel vom „geistlichen Vorbehalt“. Danach musste ein geistlicher Territorialherr, ein (Fürst-)Bischof oder Abt, beim Konfessionswechsel sein Amt abgeben. Das entsprechende Bistum oder Kloster sollte katholisch bleiben, indem dort ein neuer Bischof bzw. Abt gewählt wurde.

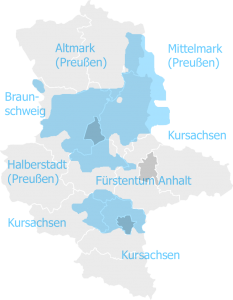

Diese Friedensregelungen wurden von Seiten der Protestanten vielfach durchbrochen. In den folgenden Jahrzehnten wurden allein sieben katholische Bistümer protestantisiert. Darunter waren die Erzbistümer Magdeburg und Bremen. Weitere vierzig große Klösterbesitzungen rissen sich evangelische Herren unter den Nagel. Nur im Erzbistum Köln konnte 1583 die geplante protestantische Machtübernahme verhindert werden. Der dadurch ausgelöste Truchsessische Krieg war ein Vorzeichen für den späteren 30jährigen Krieg.

Die protestantischen Fürsten boykottierten seit 1588 die Gerichts- und Vermittlungsgremien des Reiches, um die friedlich-juristische Beilegung der oben beschriebenen Revisionsfälle zu verhindern. Die calvinistische Kurpfalz trat 1608 sogar aus dem Reichstag aus und legte damit das wichtigstes Verfassungs- und Beratungsorgan des ständisch organisierten Deutschen Reiches lahm.

Ausländische Bündnispartner der Protestanten gegen Kaiser und Reich

Gleichzeitig bildeten 29 Reichsstände unter der Führung der Kurpfalz das Kampfbündnis der „Protestantischen Union“. Die schloss bald eine Militärkoalition mit der ausländischen Macht Frankreich ab – wie schon der Schmalkaldische Bund 60 Jahre vorher. Die französischen Könige verfolgten das epochale Interesse, den habsburgischen deutschen Kaiser zu schwächen. Gleichzeitig wollten sie mit dem Bündnis die ‚Union’ zu ihrem Verbündeten gegen Spanien machen. Mit dieser protestantischen Bündnispolitik war die spätere Ausweitung des zunächst innerdeutschen Konfessions- und Fürstenkrieges auf europäischen Dimensionen vorgeprägt, was den Krieg in die grausame Länge zog.

Das protestantische Machtstreben in Böhmen war schließlich der Auslöser für den 30jährigen Krieg vor 400 Jahren. Seit dem Augsburger Religionsfrieden galt für die landsässigen protestantischen Ritter und Städte die Klausel, auch unter katholischen Landesherren unter Auflagen die lutherische Konfession praktizieren zu können. Aber im Böhmen der habsburgischen Herrschaft hatten sich – ähnlich wie im Reich – lutherische und reformierte Kräfte unrechtmäßig breit gemacht. Der seit 1612 regierende Kaiser Matthias drängte die Protestanten mit einigen Erlassen zurück.

Der Prager Fenstersturz durch bewaffnete Adlige war der Auftakt zu einem geplanten Staatsstreich, um Böhmen zu einem protestantischen Königreich zu machen. Das Direktorium der Putsch-Rebellen setzte den habsburgischen König ab und rief den calvinistischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zum neuen König aus. Dessen Truppen sowie das vom Herzog von Savoyen finanziertes Heer des Ernst von Mansfeld, „eine besonders ruchlose Figur“ (Münkler), drangen in die österreichischen Stammlande der Habsburger ein und standen im Juni 1619 sogar vor Wien… Es begann ein schrecklicher Dauerkrieg im Herzen Europas, der in weiten Teilen des Deutschen Reichs bis zu 50 Prozent der Bevölkerung dezimierte.

Nach dem diesjährigen Luther-Jubeljahr können 2018 die politischen Auswirkungen von Luthers Fürstenprotestantismus’ als Folgejubiläum zum 400jährigen Beginn des 30jährigen Kriegs gefeiert werden.

Text: Hubert Hecker

Bild: Politische-Bildung.de/Reformation-und-politik.de/Wikicommons (Screenshots)

Der Artikel zeigt prägnant die Zweigesichtigkeit Martin Luthers zwischen mittelalterlichem und neuzeitlichem Denken. Die Verfolgung abweichender religiöser Meinungen ist dem Mittelalter ja keineswegs fremd.

Manche Feststellungen sind allerdings allzu holzschnittartig: So ist der Absolutismus keine protestantische Erfindung, allerdings durchaus die Frucht der konfessionellen Auseinandersetzung: Stichwort „Sonnenkönig“

Auch darf hinsichtlich der Säkularisierung geistlicher Staaten nicht übersehen werden, dass die jeweiligen Domkapitel bereits stark protestantisch durchsetzt waren.

Was mir dabei zu kurz kommt, ist das breite Interesse der seinerzeit führenden adeligen Familien an der Aneignung von katholischem Kirchengut, ein ganz wesentliches Motiv für den Übertritt zum Protestantismus.

Einen Gegensatz zwischen spätmittelalterlicher Städtefreiheit und lutherischem Fürstenregiment herzustellen, scheint mir abwegig, da ja die freien Reichsstädte mehrheitlich protestantisch geworden sind. Freilich muss man sagen, dass eben diese Reichsstädte in der Folge meist deutlich an Einfluss verloren.

Interessant ist der Hinweis auf das Desinteresse am Reformationsjubiläum in Norwegen, das unter dänisch-kolonialistischen Vorzeichen „zwangslutherisiert“ worden ist.

Dass die Reformationsjubiläen im Laufe der Geschichte der Selbstvergewisserung im jeweiligen Zeitgeist dienten, ist allgemein bekannt.

Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass der Katholizismus aufgrund seiner universalen Organisation deutlich weniger der Gefahr ausgesetzt ist, partikularen Sichtweisen zum Opfer zu fallen, wie dies etwa in der NS-Lastigkeit des deutschen „Mainstream“-Protestantismus während der 1930er Jahre erkennbar ist.