Von Veronica Rasponi

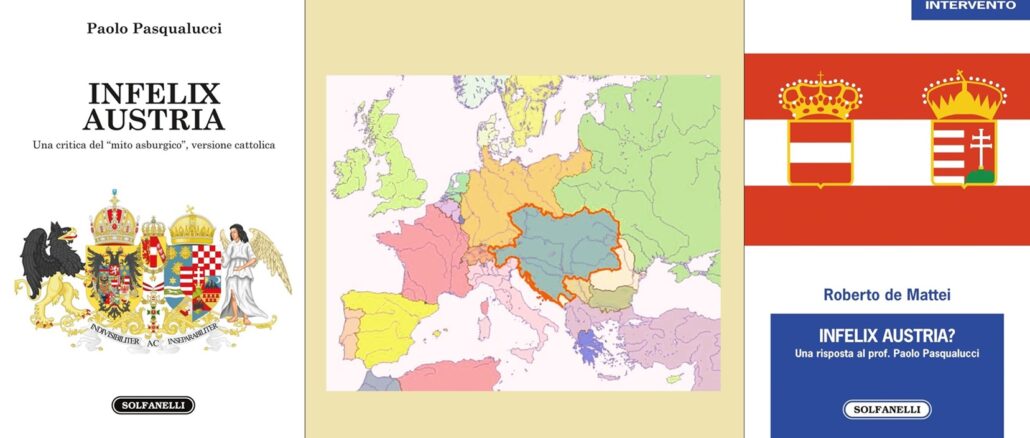

Prof. Paolo Pasqualucci1 veröffentlichte ein Buch mit dem Titel „Infelix Austria“ [„Unglückliches Österreich“, in Umkehrung der Wendung „Felix Austria“, „Glückliches Österreich“, die erstmals 1364 vom habsburgischen Erzherzog Rudolf IV. von Österreich benutzt wurde, als er Tirol gewann, und im 19. Jahrhundert in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang fand, Anm. GN]. Das Buch ist, wie der Autor selber schreibt, eine „katholische Version der Kritik des ‚Habsburger-Mythos‘“ und ist als Kritik an einem Aufsatz von Prof. Roberto de Mattei gedacht, der am 19. Dezember 2018 unter dem Titel „1918–2018. Alles fällt auseinander, das Zentrum trägt nicht mehr“ veröffentlicht wurde.

Das soeben erschienene Buch „Infelix Österreich? Eine Antwort an Prof. Paolo Pasqualucci“ ist eine freundschaftliche Antwort von Prof. Roberto de Mattei auf die an ihn gerichtete Kritik. Das zugrundeliegende Thema betrifft das Wesen, die Ursachen und die Folgen des Ersten Weltkriegs, insbesondere im Hinblick auf Österreich-Ungarn, das bis 1918 den Dreh- und Angelpunkt des Gleichgewichts und der Stabilität in Europa darstellte. Der Erste Weltkrieg mit den darauf folgenden Friedensverträgen war ein geopolitischer Umbruch, aber vor allem eine Revolution in der Kultur und Mentalität der Europäer, die mit dem Ende des österreichischen Kaiserreichs eine tiefe Krise der Werte und Institutionen des christlichen Abendlandes erlebten. Diese Atmosphäre der Sicherheit, in die nicht nur der österreichische, sondern der europäische Mensch eingetaucht war, setzte ein Weltbild voraus; hinter den scheinbar unerschütterlichen Institutionen, auf die sich die Gesellschaft gründete, von der Familie bis zur Monarchie, stand ein Menschen- und Gesellschaftsbild, das auf der Idee der Dauerhaftigkeit und Stabilität beruhte, auf dem Primat des Seins über das Werdende; auf dem Primat, mit einem Wort, einer absoluten Werteordnung.

Der Verlust dieser Werteordnung und damit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stabilität war der rote Faden, der sich durch das 20. Jahrhundert zog, das Jahrhundert der Revolutionen, der Weltkriege, des Totalitarismus und der Bürgerkriege. Ein Jahrhundert, das mit dem parallelen Fall der Berliner Mauer und der Twin Towers endete, den Symbolen der scheinbaren Festigkeit der beiden gegensätzlichen Imperien, des sowjetischen und des amerikanischen, und das nach der Corona-Pandemie und den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten in den Strudel des Chaos eingetreten ist.

Im Gegensatz zu Pasqualucci ist de Mattei von der Existenz eines Komplexes von revolutionären Kräften überzeugt, die mit der Zerstörung Österreich-Ungarns auch die letzten Reste der christlichen Zivilisation vernichten wollten. Österreich-Ungarn, Erbe des mittelalterlichen Heiligen Römischen Reiches, stellte ihrer Überzeugung nach das Haupthindernis für den Fortschritt der Menschheit und die Errichtung einer „universellen Demokratie“ dar. Die revolutionäre Bedeutung des Krieges konnte mit einer Parole von Giuseppe Mazzini zusammengefaßt werden: Austria delenda est [Österreich muß zerstört werden].

Die Geschichte ist jedoch nicht unausweichlich, und das Ende Österreich-Ungarns war kein zwangsläufiges Schicksal. Wären der Friedensvorschlag Benedikts XV. und die vom seligen Kaiser Karl von Österreich initiierten Verhandlungen erfolgreich gewesen, hätte die Geschichte Europas einen anderen Verlauf nehmen können. Die Oxforder Historikerin Margaret MacMillan schreibt am Ende ihrer umfangreichen Arbeit über den Ersten Weltkrieg: „Europa hätte einen anderen Kurs einschlagen können, doch im August 1914 entschied es sich dafür, einen Weg zu beschreiten, der es in die Selbstzerstörung führen sollte“ 2. Zu Beginn des Sommers 1914 zeichnete sich das unvorhersehbarste und vielleicht vermeidbarste Szenario ab. Der katholische Historiker, so de Mattei in seiner Antwort auf Pasqualucci, verfügt über ultimative Kriterien, die über die Geschichte hinausgehen und ihm erlauben, ihren Verlauf zu beurteilen. „Der freie Wille des Menschen erlaubt es ihm, vom Guten, Gerechten und Wahren abzuweichen, die dennoch existieren und dem Urteil des Historikers nicht fremd sein können. Die Geschichte kehrt jedoch nicht zurück, die Szenarien ändern sich, und die Entscheidungen der Menschen und der Völker lassen immer Raum, um wieder den Plänen zu entsprechen, die die göttliche Vorsehung von Ewigkeit her vorherbestimmt hat, die sie aber unaufhörlich erneuert. Nur Gott siegt letztlich in der Geschichte immer“ (S. 89).

Übersetzung/Fußnoten: Giuseppe Nardi

Bild: Verlag Solfanelli/Wikicommons

1 Paolo Pasqualucci ist emeritierter Professor der Rechtsphilosophie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Perugia. Er lehrte auch Politische Ideengeschichte an den Universitäten Rom, Neapel und Teramo. Er entwickelte eine radikale Kritik des revolutionären Denkens und seines laizistischen Messianismus. In den vergangenen fünfzehn Jahren widmete er sich vor allem einer kritischen Untersuchung des Zweiten Vatikanischen Konzils und der, laut Pasqualucci, von diesem vertretenen „zweideutigen“ bzw. „anthropozentrischen Christologie“. Seine jüngsten Publikationen sind „Instrumentum diaboli“ (2021) über das Instrumentum laboris der Amazonassynode und „Infelix Austria. Eine Kritik am Habsburger-Mythos, katholische Version“ (2022).

2 Margaret MacMillan: The War That Ended Peace: The Road to 1914, Penguin Books, London 2013, ital. Ausg.: 1914. Come la luce si spense sul mondo di ieri, Rizzoli, Mailand 2024, S. 697.