Von Pater Matthias Gaudron*

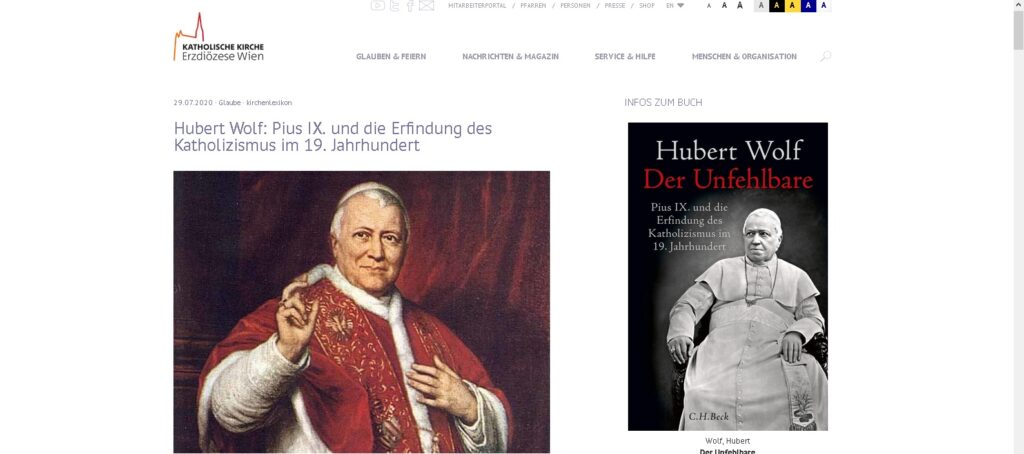

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien am 3. August – wohl anlässlich des 150. Jahrestags des Unfehlbarkeitsdogmas am 18. Juli 1870 – ein ganzseitiger Aufsatz von Professor Hubert Wolf mit dem Titel Die Erfindung des Katholizismus. Darin behauptet er, das I. Vatikanische Konzil habe „eine Behauptung als von Gott geoffenbarte Wahrheit ausgegeben, die bis dahin ausdrücklich als falsch gegolten hatte: dass der Papst allein, ohne Rückbindung an den einmütigen Konsens der Bischöfe und die Glaubensüberzeugung der ganzen Kirche, unfehlbare Entscheidungen fällen könne.“ Diese Behauptung ist nichts anderes als eine dreiste Lüge.

Prof. Wolf ist katholischer Priester und Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der Universität Münster. Als solcher sollte er den Glauben verteidigen. Wer seine Ausführungen liest, muss daraus jedoch die Schlussfolgerung ziehen, dass die Kirche auf dem I. Vatikanum den Glauben verändert hat, dass der Katholizismus, wie wir ihn kennen, erst eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist und dass das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes unmöglich wahr sein kann.

„Ist es möglich, bis zum 18. Juli etwas für unwahr und ab dann für wahr zu halten?“ zitiert Wolf einen der Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas. Natürlich kann man das als Katholik nicht. Hätte das I. Vatikanum einen solchen Traditionsbruch begangen, hätte es den Katholizismus nicht neu erfunden, sondern die Kirche zerstört.

Vorher, schreibt Wolf weiter, habe immer die Überzeugung gegolten, verpflichtender Glaubenssatz könne nur etwas werden, was „immer, überall und von allen“ geglaubt wurde, wie es der hl. Vinzenz von Lerin ausdrückte. Abgesehen davon, dass diese Lehre des hl. Vinzenz den Modernisten normalerweise gar nicht gefällt, da sie Änderungen der kirchlichen Lehre ja ausdrücklich wünschen, hat das I. Vatikanum in der Dogmatischen Konstitution Dei Filius die Entwicklung der Glaubenslehre gerade mit ganz ähnlichen Worten des Vinzenz von Lerin beschrieben: Die Erkenntnis des Glaubens und die theologische Wissenschaft möge wachsen, „aber lediglich in der ihnen zukommenden Weise, nämlich in derselben Lehre, demselben Sinn und derselben Auffassung“. Wenn die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit also wirklich das Gegenteil der bisherigen Kirchenlehre gewesen wäre, hätte sie unmöglich dogmatisiert werden können.

Der Glaubenssatz des I. Vatikanums besagt nicht, dass der Papst rein willkürlich irgendwelche Dinge dogmatisieren könne, die vorher nicht geglaubt wurden, wie Wolf insinuiert, sondern dass ihn der Hl. Geist bei der Definition einer Glaubens- oder Sittenlehre vor einem Irrtum bewahrt. Das I. Vatikanum betont aber:

„Den Nachfolgern des Petrus wurde der Heilige Geist nämlich nicht verheißen, damit sie durch seine Offenbarung eine neue Lehre ans Licht brächten, sondern damit sie mit seinem Beistand die durch die Apostel überlieferte Offenbarung bzw. die Hinterlassenschaft des Glaubens heilig bewahrten und getreu auslegten.“

Es gab auf dem Konzil Anträge, in das Dogma eine Formulierung einzufügen, in dem Sinn, dass der Papst vorher die Bischöfe oder die Kardinäle um Rat fragen solle. Diese Anträge wurden aber abgewiesen, damit keine Rechtsunsicherheit entstehen könne, damit also die Gegner eines Dogmas nachträglich nicht behaupten könnten, der Papst habe sich nicht genügend ausführlich beraten und darum sei die Dogmatisierung ungültig. Das Konzil definierte dagegen sogar, dass die Definitionen des Römischen Bischofs „aus sich, nicht aber aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich“ seien.

Wolf verschweigt zudem, dass unter den Konzilsvätern selbst die Gegner der Dogmatisierung fast alle mit der Unfehlbarkeit des Papstes einverstanden waren. Was sie bekämpften, war nur die Opportunität dieser Dogmatisierung. Die Gegner einer Definition stammten nämlich überwiegend aus Ländern mit kirchenfeindlichen Regierungen und fürchteten die Schwierigkeiten, die durch eine Dogmatisierung kommen würden. So war es auch bei den deutschen Bischöfen, und zwar nicht ganz zu Unrecht, denn Bismarck benutzte die Definition des I. Vatikanums dann tatsächlich als Vorwand für seine repressiven Maßnahmen gegen die katholische Kirche. Trotzdem gab es auch unter den deutschen Bischöfen Befürworter des Unfehlbarkeitsdogmas, wie K. Martin von Paderborn und Senestréy von Regensburg.

Zu denen, die ein neues Dogma für inopportun hielten, gehörte auch der Konvertit John Henry Newman, der spätere Kardinal. In einem besorgten Brief schrieb er Anfang 1870:

„Da wir alle in Ruhe sind und keine Zweifel haben und – wenigstens praktisch, um nicht zu sagen lehrmäßig – an die Unfehlbarkeit des Heiligen Vaters glauben, da erhebt sich plötzlich Gedonner in der klaren Luft …“1.

Newman fürchtete die Folgen einer Dogmatisierung für die Katholiken im anglikanischen England und hielt diese zudem für unnötig, da alle Katholiken sowieso an die päpstliche Unfehlbarkeit glaubten. Das ist das Gegenteil von dem, was uns Prof. Wolf glauben machen will.

Der Schrift- und Traditionsbeweis für die päpstliche Unfehlbarkeit ist nicht schwer zu führen. Zu Petrus sagte der Herr, er habe für ihn gebetet, damit sein Glaube nicht schwinde, und er gab ihm den Auftrag, seine Brüder zu stärken (Lk 22,32). Von Anfang an wandte man sich darum an den Nachfolger des hl. Petrus auf dem Bischofsstuhl in Rom, wenn Glaubenszweifel oder ‑streitigkeiten auftraten. Bereits auf dem Konzil von Chalzedon (451) sollen die Konzilsväter nach der Verlesung eines dogmatischen Briefs von Papst Leo ausgerufen haben:

„Durch Leo hat Petrus gesprochen.“

Sogar Luther schrieb vor seinem endgültigen Bruch mit der Kirche in einem Brief an den Papst:

„Deine Stimme erkenne ich als die Stimme Christi an, die in dir anwesend ist und redet.“

Der Gallikanismus allerdings, der seit dem 17. Jh. versuchte, die französische Kirche von Rom möglichst unabhängig zu machen, behauptete tatsächlich, der Papst brauche bei Entscheidungen in Glaubensfragen die Zustimmung der Gesamtkirche. Der 4. Gallikanische Artikel von 1682 sagte: „In Glaubensfragen hat der Papst das erste Wort, und seine Dekrete gehen alle Kirchen an und jede Kirche im Besonderen; aber sein Urteil ist nicht unumstößlich, ehe ihm die Zustimmung der Kirche erteilt ist.“ Ähnliche nationalkirchliche Bestrebungen gab es auch in anderen Ländern. Will nun Wolf behaupten, der Gallikanismus sei Kirchenlehre gewesen? Das wäre eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Richtig ist nur, dass die These, der Papst brauche die Zustimmung der Gesamtkirche, vor dem I. Vatikanum noch nicht formell verurteilt war. Sie wurde noch geduldet. Darum gab es auf diesem Konzil tatsächlich noch einige wenige Gallikaner unter den Konzilsvätern, aber auch diese unterwarfen sich der Entscheidung des Konzils, wie im Übrigen alle Bischöfe.

Unwahr ist außerdem die Behauptung Wolfs, nicht nur die Dogmen, sondern „sämtliche lehramtlichen Äußerungen des Papstes [seien nun] der Diskussion entzogen“. Das I. Vatikanum hat die Unfehlbarkeit des Papstes ausdrücklich nur für die wenigen Fälle einer sogenannten Ex cathedra- Entscheidung definiert. Es gab auf dem Konzil zwar einige Bischöfe, die die Unfehlbarkeit des Papstes gerne weiter ausgedehnt hätten, etwa in dem Sinn, dass alle lehramtlichen Verlautbarungen des Papstes Unfehlbarkeit besäßen. Das Konzil hat diese Position aber nicht angenommen. Sicherlich muss ein Katholik auch nicht-unfehlbare Verlautbarungen des Papstes mit einer Haltung des Respekts und religiösen Gehorsams annehmen. Wenn man aber ernste Gründe hat, die Aussagen eines Papstes zu bezweifeln oder sogar für falsch zu halten, verfehlt man sich nicht gegen den Glauben.

Auch nach dem I. Vatikanum ist der Papst also keineswegs der absolute Herr über die katholische Kirche, der mit ihr machen könnte, was er wollte. Darum ist Josef Ratzinger zuzustimmen, der – bevor er selbst Papst wurde – schrieb:

„Tatsächlich … hat das I. Vatikanum den Papst keineswegs als absoluten Monarchen definiert, sondern ganz im Gegenteil als Garanten des Gehorsams gegenüber dem ergangenen Wort: Seine Vollmacht ist an die Überlieferung des Glaubens gebunden“ (Vom Geist der Liturgie, S. 142 f).

Die Geschichte hat zudem die Befürchtungen einiger Definitionsgegner, der Papst würde nach dem Konzil am laufenden Band neue Dogmen fabrizieren, nicht bestätigt. Seit dem I. Vatikanum wurde erst ein einziges Mal von einem Papst ein Dogma verkündet, nämlich das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel von Papst Pius XII. Es war dies keine neue Wahrheit, denn das Fest der Himmelfahrt Mariens ist das älteste Marienfest der Kirche. Pius XII. verkündete das Dogma auch nicht im Alleingang, sondern nachdem er zuvor sämtliche Bischöfe der Welt um ihre Stellungnahme gebeten hatte. Das I. Vatikanum hat ja nicht verboten, dass der Papst vorher die Meinung der anderen Bischöfe einholt, sondern nur definiert, dass ein solches Vorgehen des Papstes für die Gültigkeit einer Dogmatisierung nicht nötig sei.

Übrigens scheint Prof. Wolf die Himmelfahrt Mariens nicht von der Unbefleckten Empfängnis unterscheiden zu können, denn er schreibt, Pius IX. habe 1854 die Himmelfahrt Mariens dogmatisiert. Für einen Priester ist das schon erstaunlich. Pius IX. hat die Unbefleckte Empfängnis Mariens definiert – 16 Jahre vor dem I. Vatikanum! Damals konnte man immerhin noch der Meinung sein, diese Definition sei nur gültig, weil sie die Zustimmung der Gesamtkirche fand.

Wolf schließt seinen Aufsatz mit einem Wort von Ignaz Döllinger, einem Priester und Gelehrten, der sich nach dem I. Vatikanum von der Kirche trennte: „Man hat eine neue [Kirche] gemacht!“ Die Kirche sei also nach dem I. Vatikanum nicht mehr dieselbe wie vorher, wird hier behauptet. Da Wolf sich diesem Wort Döllingers offenbar anschließt und er das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes nicht annimmt, ist er ebenfalls von der Kirche abgefallen, darf aber trotzdem seine häretischen Thesen unter Theologiestudenten verbreiten.

*Pater Matthias Gaudron lehrt Dogmatik am Priesterseminar Herz Jesu der Priesterbruderschaft St. Pius X., der er selbst angehört.

- Zitiert nach: Butler, Das I. Vatikanische Konzil, 2. Aufl., München: Kösel, S. 190