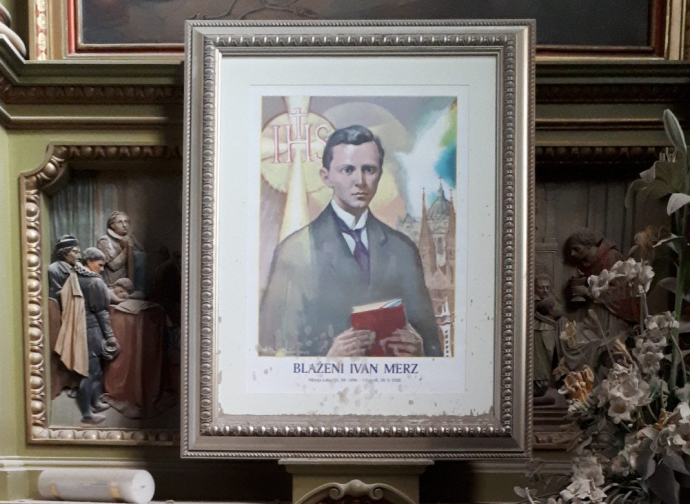

(Zagreb) Die kroatische Hauptstadt Zagreb und deren Umgebung wurden am vergangenen Sonntag von einem schweren Erdbeben erschüttert. Um 6:24 Uhr bebte die Erde in der Stärke 5,3 auf der Richterskala. Es folgten zahlreiche Nachbeben. Das stärkste um 7:01 Uhr in der Stärke 5,0. Vor allem in der prächtigen Zagreber Altstadt entstanden schwere Schäden an historischen Bauwerken, besonders an Kirchen und Klöstern. Schwer beschädigt wurde die Bischofskirche des Erzbischofs von Zagreb und Primas von Kroatien, die Kathedrale Mariä Himmelfahrt und der Heiligen Stephan und Ladislaus. Unter anderem brach die oberste Turmspitze des Südturmes ab. Das zwei Meter hohe und anderthalb Tonnen schwere Turmkreuz stürzte laut kroatischen Medienberichten auf das erzbischöfliche Palais, durchschlug das Dach und kam erst vor dem Schlafzimmer des Erzbischofs zum Stehen. Kardinal Josip Bozanić blieb unverletzt. Unversehrt ist auch das Grab des seligen Ivan Merz. Sein auf einem kleinen Sockel auf einem Seitenaltar freistehendes Bild bewegte sich nicht von seinem Platz. Das ist eine Gelegenheit, in Zeiten der Coronavirus-Pandemie den Blick auf diesen jungen Seligen zu lenken.

Das letzte große Erdbeben in Zagreb fand 1880 statt. Damals hatte Kroatien noch einen habsburgischen König und gehörte seit der Reichsteilung zur ungarischen Reichshälfte. Damals hatte das Beben die Stärke 6,3 auf der Richterskala erreicht und zwei Todesopfer gefordert. Am vergangenen Sonntag wurde ein fünfzehnjähriges Mädchen zu Hause von herabstürzenden Gebäudeteilen erschlagen. Die Kathedrale in der Bischofsstadt war nach dem Erdbeben von 1880 im zeitgenössischen Stil wiederaufgebaut worden.

Schwere Schäden sind auch in der Oberstadt zu beklagen, besonders am Parlamentsgebäude und an der Markuskirche. Das Gebäude der Juristischen Fakultät wurde um ganze zehn Zentimeter verschoben und ist wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt. Selbst wo die Außenmauern standhielten, ist das Innere von Kirchen wie die von den Jesuiten betreute Herz-Jesu-Kirche ein Trümmerfeld.

Das unterstreicht, wie bemerkenswert es ist, daß das Bild des seligen Ivan Merz, das sich wie sein Grab in der Herz-Jesu-Kirche befindet, um keinen Millimeter verrückt ist. Das entsprechende Bild wurde von der Presseagentur der Kroatischen Bischofskonferenz veröffentlicht. Unter der dargestellten Altarplatte des Seitenaltars befindet sich das unversehrte Grab des Seligen.

Ivan Merz wurde am 22. Juni 2003 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.

Hans (Ivan) Merz wurde am 16. Dezember 1896 in Banja Luka geboren, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Die habsburgische Doppelmonarchie hatte 1878 Bosnien-Herzegowina übernommen, als die Türken aus dem Balkan zurückgedrängt werden konnten. Die Osmanen hatten die Stadt 1521 erobert. Bis dahin hatte sie zusammen mit Bihac zu Kroatien gehört, weshalb das Gebiet nach der osmanischen Eroberung als Türkisch-Kroatien bekannt wurde.

Ivans Vater, Moritz Merz (geb. 1868), war ein österreichischer Offizier. Er stammte aus Michelsburg bei Pilsen in Böhmen und hatte die Offizierslaufbahn eingeschlagen. Seinen Dienst, zunächst in Prag, dann in Temeschwar (Timișoara), hatte er 1886 beim k.u.k. Infanterieregiment Wilhelm von Württemberg Nr. 73 angetreten. 1891 wurde er der k.u.k. Bosnabahn zugeteilt, die nach 1878 von der k. u. k. Armee in Bosnien gebaut wurde und zunächst unter Militärverwaltung stand. Moritz Merz war Leiter der Eisenbahnstation Banja Luka und der Eisenbahnlinie Banja Luka – Dobrljin (Doberlin). Er wurde später verbeamtet und blieb auf diesem Posten bis 1919. Im Ersten Weltkrieg wurde ihm das Goldene Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeitsmedaille verliehen.

Seine Mutter war Therese Stern-Mersch. Da der Vater Katholik, die Mutter aber Jüdin war, heiratete das Paar zunächst nur standesamtlich im Königreich Ungarn. Das einzige Kind des Paares wurde am 2. Februar 1897 vom Militärkaplan Petar Andrassy in der Wohnung der Eltern getauft. Dabei erhielt er den Namen Johannes, was im Slawischen Ivan heißt, weshalb er nach dem Ersten Weltkrieg im kroatischen Umfeld als Ivan Merz bekannt wurde. In seiner Familie wurde er Hans genannt.

Erst ein Jahr nach seiner Taufe heirateten die Eltern auch kirchlich. Die Ehe zwischen einem katholischen Offizier und einer assimilierten Jüdin, die der Eheschließung wegen konvertierte, erklärt das liberale Klima, das in der Familie herrschte. Das Verhältnis zwischen Eltern und Sohn war von großer Herzlichkeit geprägt. Durch die Stellung des Vaters gehörte die Familie in der Stadt zum kleinen Kreis der honorigen Familien. Selbst der Umgang mit Generälen war dem Jungen von klein auf vertraut. Eine besondere Frömmigkeit zeigte er noch nicht, besuchte aber jeden Sonntag die heilige Messe, was von der Schule initiiert war und fast von allen Schülern befolgt wurde. Erste Anzeichen eines gelebten Glaubens ließen sich erkennen, als er Realschüler wurde und sich darüber empörte, daß der Name Gottes respektlos ausgesprochen wurde, und auch darauf beharrte, daß am Freitag in der Familie das Fastengebot eingehalten wurde.

Großen Einfluß sollte ab der 6. Klasse sein Kroatischlehrer Ljubomir Marakovic auf ihn haben, der den christlichsozialen Ideen von Bischof Antun Mahnic nahestand, einem Slowenen, der seit 1896 Bischof von Veglia (Krk) war und sich gegen den Pessimismus und Skeptizismus im damaligen Kulturschaffen von Slowenen und Kroaten wandte. Er war zugleich aber auch ein Verfechter einer slowenischen und kroatischen Nationalbewegung, weshalb er 1919 von den Italienern aus seinem Bistum, das zu Italien kam, deportiert wurde.

Der Einfluß von Marakovic führte dazu, daß der junge Hans Merz, der mitten in Bosnien lebte und die Schule besuchte, zum überzeugten Kroaten wurde. Der Schüler war zur Meinung gelangt, er könne trotz seiner Herkunft kein Deutscher sein, „denn sie haben die Slaven unterjocht“. Das lasse sein Gerechtigkeitssinn nicht zu. Das kroatische Volk, dem seine Sympathien gelten, hält er noch für „unverdorben“, wenngleich die Städte „verdorben“ seien, da „viel Übel aus Europa“ komme.

Die Stadt Banja Luka zählte 1910 14.800 Einwohner, von denen 26,6 Prozent katholische Kroaten, 44,5 Prozent muslimische Bosniaken und 25 Prozent orthodoxe Serben waren. Ganz anders waren die Mehrheitsverhältnisse in dem ausgedehnten, die Stadt umgebenden Landbezirk mit mehr als 58.000 Bewohnern. Dort machten die Kroaten 24,6 Prozent, die Bosniaken nur 4,2 Prozent, die Serben aber 71 Prozent aus. Die Katholiken bewohnten den kleineren Teil des Bezirkes nördlich der Stadt, die Orthodoxen den größeren Teil westlich und südlich davon. Beide ethnisch-religiösen Gruppen hatten ein kompaktes Siedlungsgebiet. Die Stadt Banja Luka bildete die Ausnahme.

Neben den kulturpolitischen Neigungen auf panslawistischer Grundlage beschäftigte sich der junge Hans Merz in den oberen Klassen der Realschule bereits intensiv mit religiösen Fragen und seiner Selbsterziehung.

Künstlerisch begabt und literarisch und philosophisch interessiert, legte er 1914 die Matura ab und faßte den Entschluß, selbst Gymnasialprofessor werden zu wollen. Über seine Schulzeit äußerte er sich 1925 allerdings kritisch. Die Liberalen hätten ihm in den Kopf „soviel Lügen eingetrichtert, daß ich dieselben vielleicht noch nicht abgeschüttelt habe“.

Nach der Matura trat er überraschend in die Militärakademie in Wiener Neustadt ein. Ein Philosophiestudium blieb ihm verschlossen, da er als Realschüler kein Latein gelernt hatte, und die Eltern drängten auf die militärische Laufbahn.

An der Militärakademie will er, einmal eingetreten, „ein guter Soldat“ werden. Schnell stellen sich innere Konflikte ein, die sowohl nationalpolitisch motiviert sind, wegen seiner Hinneigung zu den südslawischen Völkern, als auch religiös. Über viele Offiziere, denen er begegnet, urteilt er hart:

„Ihr Ideal ist nicht Gott. Im Allgemeinen verachten sie die Religion, was eine natürliche Sache ist, denn sie kennen sie nicht.“

Sie würden weder an die Vergänglichkeit noch an den Schöpfer oder die Natur und ihre Gesetze denken. Als sich ein Akademiker am Ausbildungsort erschießt, notiert Merz in seinem Tagebuch trocken:

„Es ist kein Wunder. Ihr Ideal ist Soldat zu werden, darüber hinaus macht man sich keine Gedanken. Wenn dieses Ideal entschwindet, und man den Sinn des Lebens nicht kennt, will man nicht mehr leben. Das Leben ist kein Ruhen, sondern ein Opfer.“

Schließlich resümierte er: „Hier ist der Herd der Unmoral und des Verfalls Österreichs“. Zugleich vermerkte er aber mit einem Hauch Sozialromantik: „Vom Bauern erwarten wir die Renaissance der Gesellschaft.“

Er wird zum Pazifisten und verurteilt den Krieg als „Bestialität“. Wegen einer Lappalie im Arrest, wo er sich „prächtig“ zurechtfindet, liest er „Die Kunst zu beten“. Kurz vor Weihnachten verläßt er die Militärakademie, an der „so viele so niedrig denken“. Er fährt nach Wien, besucht in der Hofoper die Aufführung einer Wagneroper und versäumt absichtlich den Zug für die Rückfahrt. Das bringt ihm einen neuen, diesmal einkalkulierten Arrest ein. In den Weihnachtsferien bringt er seinen Eltern in Banja Luka schonend bei, nicht mehr nach Wiener Neustadt zurückzukehren.

Im Gegenzug immatrikulierte er an der Universität Wien und nahm im Sommersemester 1915 auf Wunsch der Eltern ein Studium der Rechtswissenschaften, was deren Bedingung war, seinen Abgang von der Militärakademie zu akzeptieren. Die dafür notwendige Lateinprüfung mußte er nachholen. Er legte sie im Oktober 1915 in Sarajewo ab:

„Ich habe im Jesuitenkloster gewohnt… Schon um 5 Uhr früh läuten die Glocken, die Orgel spielt und es werden Kirchenlieder gesungen. Darin liegt viel Poesie.“

In Wien ist Hans Merz häufiger Gast der Opern‑, Theater- und Konzerthäuser, aber auch der Kunstgalerien. Er genießt das Kulturleben der Weltstadt. Mit den Werken beschäftigt er sich jeweils vor und nach den Aufführungen gründlich. Im katholischen akademischen Verein „Hrvatska“ (Kroatien), der Bischof Mahnic nahesteht, hält er Vorträge darüber. Er liebt die durch die Kunst ausgedrückte Religion.

Eine ausgeprägte Sehschwäche, die ihn seit dem 10. Lebensjahr plagt, schränkt das Lesen ein und behindert ihn beim Studium. Es ist eine Zeit der inneren Reifung, die aus seinem Tagebuch spricht.

Schließlich wird auch er im Herbst 1915 zum Kriegsdienst einberufen, absolviert in der Steiermark seine Ausbildung und legt die Offiziers- und Bergführerprüfung ab. Anschließend kommt er nach Tirol an die italienische Front.

Nach dem Krieg nimmt er in Wien schließlich das von ihm angestrebte Philosophiestudium auf und belebt den Verein Hvratska neu. Sein Vater wird 1919 für die neuen Eisenbahnen des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen nach Zagreb versetzt und befördert, weshalb die Eltern dorthin übersiedeln. Das ganze Augenmerk von Hans Merz konzentriert sich nun auf den Aufbau einer katholischen Studentenbewegung. So gehört er zu den Gründern der katholischen akademischen Vereinigung Logos in Wien, in der Katholiken der verschiedenen Nationalitäten zusammenfinden. Ebenso war er Mitglied der Marianischen Kongregation und unterhält enge Kontakte zum Missionszentrum St. Gabriel im Süden von Wien.

Rege nimmt er Anteil am Wirken der Katholischen Aktion im Erzbistum Wien und bemühte sich, Ideen zu sammeln, die er den Kroaten vermitteln wollte. 1920 schrieb er für die Gründung der Internationalen Katholischen Studentenunion über Nationalismus und Internationalismus:

„Der Internationalismus, wie ihn die Pazifisten sich denken, ist die Negation jeder nationalen Kultur. Für uns ist der Internationalismus ein rein technischer Begriff für jene Organisation, welche die gleichberechtigten Glieder verschiedener Nationen in eine einzige Organisation zum Zwecke einer Kooperation vereinigt.

Unser Standpunkt gegenüber dem Nationalismus: Der Nationalismus ist nur insofern berechtigt, als er dem Messias und seiner Kirche dient. Er ist relativ, wenn wir ihn mit der Idee der Kirche vergleichen. Wenn die Messias-Idee die Nationen durchdrungen haben wird, dann wird der Wolf mit dem Schafe weiden und der Egoismus wird vernichtet sein, der sich in jedem Nationalismus befindet.

Wir verwerfen entschieden auch den utopischen Kosmopolitismus. Wir wollen das Christentum verbreiten und das zu allererst in der Nation, der wir selber angehören, aber wir wollen die Farben und Nuancen des Menschengeschlechts nicht absichtlich wegwischen, denn sie ermöglichen ihm in allen Richtungen seinen Zweck zu erreichen. Das Schicksal des jüdischen Volkes, welches vom nationalen Chauvinismus und von Blindheit geschlagen den Messias verwarf, muß den Nationen der ganzen Welt und aller Zeiten ein Memento sein, sich vor übertriebenem Nationalismus zu hüten und alle ihre Energien für die Verbreitung des Gottesstaates einzulegen. Der Auftrag für den Einzelnen, die Nationen und die Menschheit muß in den Worten Christi liegen: ‚Suchet zuerst das Reich Gottes und alles andere wird Euch gegeben werden‘ (Mt 6, 33).“

Ebenso schrieb er:

„Damit das Christentum gehoben wird, muß in erster Linie der Klerus heilig sein.“

In Rußland hatten 1917 die Kommunisten die Macht an sich gerissen und es ebenso gewaltsam 1919 in Ungarn, Wien und München versucht. Hans Merz erkannte die Gefahr. Er wollte, daß die soziale Frage durch die Katholiken, nicht durch die Kommunisten gelöst wird. Zum Studium des Kommunismus besuchte er in Wien und Zagreb einige ihrer Versammlungen. Ihm war aber klar, daß es kein kultureller, kein politischer oder sozialer, auch kein ästhetischer Katholizismus sein könne, dem sein Streben gilt, sondern einzig und allein die Katholizität Christi.

Von 1920–1922 begab sich Hans Merz auf Empfehlung für zwei Jahre zum Studium nach Paris, von wo aus er unter anderem Lourdes besuchte. An der Seine verkehrte er im Kreis der katholischen Intelligenz. Während er die päpstliche Verurteilung der Action Française begrüßte, orientierte er sich vor allem an der Kinder- und Jugendorganisation der „Kreuzkämpfer“, womit er die 1886 gegründete Association catholique de la jeunesse française meinte. Zudem nahm er Einflüsse von Dom Guéranger auf, der die liturgische Erneuerung in Frankreich angestoßen hatte. So setzte er sich nach seiner Rückkehr nach Kroatien für die Wiederentdeckung des Gregorianischen Chorals ein.

Sein eigenes Leben gestaltete er durch die Einübung von Enthaltsamkeit. Gebet und Fasten nahmen eine zentrale Rolle ein. Seine große Sorge war die Bekehrung seiner Eltern, die nur langsam vorankam. Am 20. Januar 1921 verzeichnete er in seinem Tagebuch:

„Der Vater empfing nach 25 Jahren am 12.1. die hl. Kommunion. Meine Gebete zum Herzen Jesu sind erhört worden. Es bleibt noch die Mutter meine Sorge! Herz Jesu hilf!“

Im März desselben Jahres schrieb er den Eltern:

„Ihr müßt immer überzeugt sein, daß das Leben kurz ist und ewig die Ewigkeit, daß die Seele des Menschen, wie es unlängst ein französischer Politiker aussprach, wertvoller sei als die ganze Welt, denn die Welt wird vergehen, die Seele aber immer am Leben bleiben.“

Im Juni 1923 wurde Hans Merz in Zagreb zum Doktor der Philosophie promoviert. Noch im selben Jahr legte er das Staatsexamen in den Fächern Französisch, Deutsch und Kroatisch ab und erhielt eine Anstellung als Professor für Deutsch und Französisch am erzbischöflichen Gymnasium von Zagreb.

Parallel studierte er Scholastische Philosophie und Theologie. Sein persönlicher Tagesablauf war dreigeteilt in einen religiösen Teil, einen des Studiums und einen der Aktion. Daran hielt er sich mit konsequenter Disziplin. Letzterer galt dem Aufbau der Katholischen Aktion und der katholischen Kroatischen Adler-Vereinigung Orao (HOS). Hans Merz wurde zur treibenden Kraft der katholischen kroatischen Jugend. Er organisierte, publizierte, lehrte und führte.

1930 gründete er in Kroatien, was er in Frankreich gesehen hatte: die Križari, „die Kreuzritter der neuen Zeit“. Sie sollten „dem großen Werk der Erneuerung der katholischen Bewegung dienen“ und in erster Linie Gebetsapostolat und Selbstheiligung sein. Obwohl Merz selbst sehr kontemplativ veranlagt war und auch danach lebte, war er sich der Bedeutung der Aufgabe bewußt, an der Errichtung einer katholischen Gesellschaft mitzuwirken. Jeden Morgen stand er um 5:30 Uhr auf, machte kurz Gymnastik, nahm eine kalte Dusche und widmete sich eine Dreiviertelstunde der geistlichen Betrachtung. Anschließend besuchte er die heilige Messe meist in der Jesuitenkirche, wo er heute bestattet ist. Am Sonntag war er bemüht, zwei Messen zu besuchen und abends eine Stunde Anbetung zu halten.

An jedem Abend las er geistliche Lektüre, hielt eine Gewissenserforschung, betete den Rosenkranz und bereitete alles für die nächste morgendliche Betrachtung vor. Sein persönliches „Geheimnis“, wie er es nannte, lautete:

„Jesus, ich wünsche, daß ich dich über die Hl. Maria täglich umso mehr liebe.“

Seine Gesundheit war nicht die beste. Ab dem 10. Lebensjahr litt er unter der Sehschwäche. 1927 zog er sich mit einer starken Grippe eine Rippenfellentzündung zu. Er bemühte sich, seinem Leiden und der Zwangspause von seinen Aktivitäten eine geistliche Dimension zu geben.

Im Februar 1928 verzeichnete er im Tagebuch:

„Heute hat die Mamma das erste Mal eingewilligt, daß der Rosenkranz in unserer Familie gemeinsam gebetet wurde. Morgen ist die Feier der Muttergottes von Lourdes. Das ist ihr Werk.“

Kurz darauf kommt eine Kieferhöhlenentzündung dazu. Im Tagebuch steht:

„Es ist leicht täglich die Hl. Kommunion zu empfangen und am Mahle des Herrn teilzunehmen. Oh, wie hart ist es aber für den Menschen, wenn er beißen muß und nagen am harten Holz des hl. Kreuzes!“

Zu seiner Mutter vermerkte er im Februar 1928, sie mache sich Sorge um seine Gesundheit:

„Die Mamma leidet sehr, aber ich sehe nun, daß sie jetzt gerne betet. Gestern taten wir das Gelöbnis, daß wir, wann immer sich Gelegenheit bietet und die Arbeit im Hause es erlaubt, immer gemeinsam den Rosenkranz beten wollen. Verwunderlich: Als ob dieses unser Leiden bei der Mamma Wunder bewirkt hätte, sie betet jetzt ziemlich leicht und allein den Rosenkranz und sagt, daß sie heute einige hundert Vaterunser und Gegrüßet seist du Maria gebetet habe. Hier sieht man, wie das Leiden das stärkste Mittel ist zur Rettung und Weihe der Seelen.“

Der Gesundheitszustand komplizierte sich. Die Ärzte rieten zu einer Operation. Hans Merz bereitete sich auf sie so gründlich vor und regelte seine Dinge, als ginge er dem Tod entgegen. Er hatte es offensichtlich geahnt. Seiner Mutter sagte er mehrfach, er werde vor ihr sterben und bat sie, ein junges Vorstandsmitglied der katholischen Jugendorganisation, das weder Vater noch Mutter mehr hatte, wie einen Sohn anzunehmen. Er verabschiedete sich von den Eltern mit großer Herzlichkeit und besonders innig, suchte seinen Beichtvater auf, empfing das Bußsakrament und begab sich ins Krankenhaus.

Am 26. April 1928 fand der operative Eingriff statt. Anschließend traten starke Blutungen auf. In den Aufzeichnungen von Dragutin Kniewald, der Hans Merz persönlich kannte, ist unter Berufung auf dessen Vater Moritz Merz festgehalten:

„Ein wunderschöner Brief des Erzbischofs Šarić und das Telegramm des Bischofs Srebrnić, die ihm den bischöflichen Segen senden, konnte er nicht mehr lesen, aber wir teilten ihm bei Bewußtsein den Inhalt mit. Der apostolische Nuntius, der sich um 9 Uhr auf der Durchreise mit mir einige Worte in Zagreb unterhielt und von der Krankheit des Dr. Merz erfuhr, besuchte ihn und spendete ihm den apostolischen Segen. Ganz erschüttert sagte er bei dieser Gelegenheit zu Hans‘ Vater: „Wenn er stirbt, ist es kein Unglück für ihn, wohl aber für uns“. Am Vorabend seines Todes erhielt er telegraphisch vom Hl. Vater Papst Pius XI. selbst den Segen.“

Er ertrug alles mit größter Geduld und starb mit den Sterbesakramenten versehen am 10. Mai 1928 im Alter von 31 Jahren im Ruf der Heiligkeit.

Auf seinem Grabstein steht geschrieben:

I(ohannes) M(erz) IN PACE

MIHI VIVERE CHRISTUS FUIT ET MORI LUCRUM

“ [Ich] Johannes Merz [ruhe hier] in Frieden. Christus war mein Reichtum im Leben und im Tode.“

Während das Hauptschiff der Herz-Jesu-Kirche durch die herabstürzende Decke ein Trümmerfeld ist, wurden das Bild und das Grab des seligen Hans Ivan Merz nur mit Staub bedeckt.

Nach dem Erdbeben von 1880 erließ der damalige Bürgermeister von Zagreb, damit Gott die Stadt schone, ein Verbot für „schweres Fluchen und Lästerungen“. Bei Zuwiderhandlung drohten Haftstrafen von sechs Stunden bis 14 Tagen. Auch das Sonn- und Feiertagsgebot solle strikt eingehalten werden.

Wie die Medien berichteten, reagierte das Volk tatsächlich mit einer starken Teilnahme an den heiligen Messen und zahlreichen Beichten.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/NBQ/ivanmerz.hr (Screenshots)