(Madrid) Archäologen der Universität Alicante haben vor kurzem einen Sensationsfund gemacht, indem sie erstmals Reste eines byzantinischen Klosters auf der iberischen Halbinsel identifizieren konnten.

Bei der Reichsteilung fiel die gesamte Halbinsel als Diocesis Hispania dem Weströmischen Reich zu und unterstand damit der lateinischen Kirche. Deshalb stellt die Entdeckung durchaus eine Sensation dar.

In Süditalien gab es zahlreiche byzantinische Klöster, die von Basilianermönchen besiedelt waren. Byzanz konnte sich nach dem Sieg über das Ostgotenreich für mehrere Jahrhunderte in Teilen Italiens festsetzen. In mehreren Gegenden Süditaliens wurde damals mehr Griechisch als Latein gesprochen. Das änderte sich erst im 11. Jahrhundert mit den Normannen.

Dauerte die Präsenz des Byzantinischen Reiches in Italien ein halbes Jahrtausend, währte sie in Spanien kaum 75 Jahre und beschränkte sich auf einen schmalen Küstenstreifen am Mittelmeer. Dieses Gebiet, das die Byzantiner als Provincia Spaniae zusammenfaßten, reichte von Gibraltar bis Benidorm einschließlich der Balearen. Andere Gebiete um Cadiz und Cordoba gingen bereits nach wenigen Jahren wieder an die Westgoten verloren. 625 gelang diesen die Eroberung der ganzen Provinz Spania.

Überhaupt hatten die Oströmer nur wegen anhaltender Thronstreitigkeiten bei den Westgoten auf der iberischen Halbinsel landen können. Eine der streitenden gotischen Parteiungen dürfte die Byzantiner zu Hilfe gerufen haben, die soeben erfolgreich die Vandalen in Nordafrika besiegt hatten und dabei waren, auch über die Ostgoten in Italien den endgültigen Triumph davonzutragen.

Der fränkische und oströmische Einfluß leitete die Bekehrung der arianischen Sueben und Westgoten zum katholischen Glauben ein. Ansonsten bekämpften die Gotenkönige die Byzantiner erfolgreich, besonders Leovigild, Gundemar, Sisebut und Swinthila.

Kaiser Justinian I. (527–565) verlangte in jeder Stadt, daß Kaufleute und Händler Geld in den Hauptkirchen hinterlegen, um auf diese Weise den Nachweis zu erbringen, daß sie für die Handelsgeschäfte das Geld benutzten, das der Kaiser prägen ließ und für dessen Wert er garantierte. Den Kirchen oblag die Aufgabe, die Münzen zu prüfen, damit der Verkäufer nicht betrogen wurde. Das diente nicht nur dem Handels- und Rechtsfrieden, sondern schützte auch die staatlichen Steuereinnahmen. Da die Angelegenheit sehr heikel war, vertraute sie der Kaiser dem Klerus an und damit jener Autorität, die großes Vertrauen genoß und super partes war. Auch das nun entdeckte Kloster erfüllte diese Aufgabe.

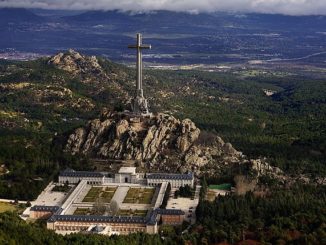

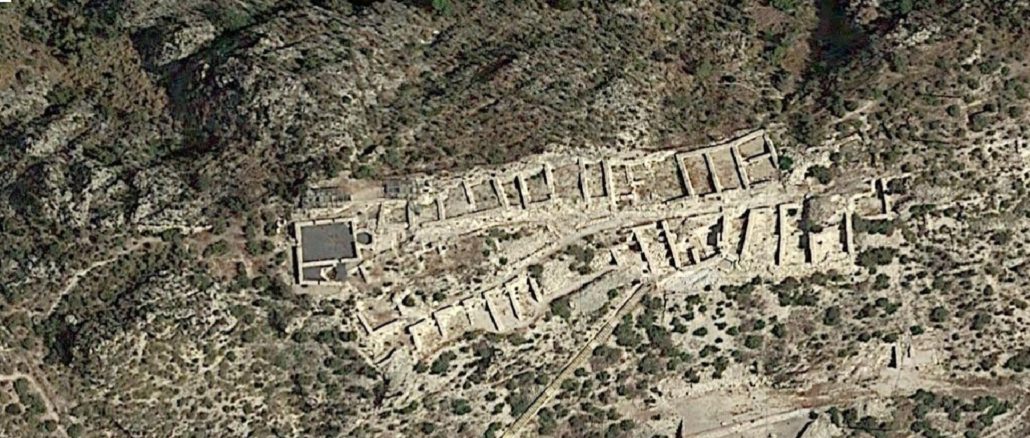

Die archäologische Entdeckung wurde in Elda gemacht, einer Kleinstadt, die zur Provinz Alicante der Autonomen Region Valencia gehört. Der Ausgrabungsort befindet sich knapp 30 Kilometer von der Küste entfernt im Hinterland von Alicante. Dieses Gebiet gehörte in der zweiten Hälfte des 6. und im ersten Viertel des 7. Jahrhunderts zur byzantinischen Provinz Spania.

Bereits der Ortsname El Monastil verweist auf die einstige Existenz eines Klosters, soviel war bekannt. Die Archäologen vermuteten eine späte weströmische oder westgotische Einrichtung zu finden. Erst die Ausgrabungen führten zur Entdeckung, daß es sich um ein byzantinisches Kloster handelte. Es ist das erste, das auf der iberischen Halbinsel gefunden wurde.

Die von Antonio Manuel Poveda geleitete Archäologengruppe legte die Reste einer byzantinischen Basilika frei. Mit ihr war zudem ein wichtiges Verwaltungs- und Finanzzentrum der Byzantiner verbunden.

Neben zahlreichen byzantinischen Münzen wurden verschiedene Metallgegenstände entdeckt, die in der byzantinischen Liturgie Verwendung fanden, darunter ein Messer, mit dem der Opferbrotlaib geschnitten wurde, ebenso ein kleiner Löffel, wie er noch heute im Byzantinischen Ritus zur Kommunionspendung verwendet wird.

1991 waren in derselben Gegend zehn Gräber mit den Überresten von 16 Bestatteten gefunden worden. Vier von ihnen trugen Ringe mit dem eingravierten griechischen Buchstaben Sigma, einer von ihnen hatte auch ein griechisches Kreuz.

Die nun gemachten Entdeckungen erlauben, die Grabfunde in einen größeren Kontext zu stellen.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Google Maps (Screenshot)