Von Roberto de Mattei*

„Rußland wird katholisch werden.“

Der Traum vieler russischer Konvertiten des 19. Jahrhunderts, wie Pater Augustine Maria Schuwalow, war auch der Titel eines Buches, das damals großes Aufsehen erregte: „La Russie sera-t-elle catholique“ von Pater Iwan Gagarin von der Gesellschaft Jesu.

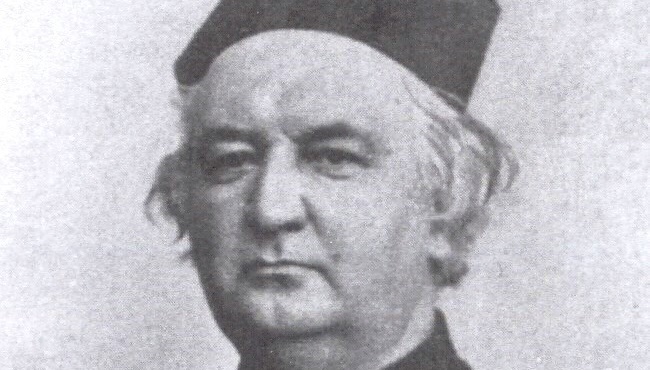

Iwan Sergejewitsch Gagarin wurde am 20. Juli 1814 in Moskau als Sohn eines angesehenen Fürstengeschlechts geboren, das von der ältesten Herrscherdynastie Rußlands abstammt, den warägischen Rurikiden (Linie der Fürsten der Wladimirer Rus). Sein Vater, Fürst Sergej Gagarin, war Mitglieder des Staatsrats des Zaren.

Iwan Gagarin wurde Attaché an der russischen Vertretung in München, dann Legationsrat in Wien und schließlich Botschaftsrat an der russischen Botschaft in Paris. Dort nahm er am intellektuellen Leben Frankreichs teil und verkehrte im Salon von Sophie de Swetschine (1782–1857), der Tochter des russischen Staatssekretärs, Generalmajor Peter Soimonow, die mit dem Militärgouverneur von St. Petersburg, General Nikolaus Swetschine verheiratet war. Sophie Swetschine war eine Frau von herausragender Bildung und großem Charisma. Sie sprach neben ihrer Muttersprache auch Französisch, Deutsch, Englisch und Italienisch und beherrschte die antiken Sprachen der Heiligen Schrift, Latein, Griechisch und Hebräisch. Unter dem Eindruck von Joseph de Maistre konvertierte sie 1815 zur katholischen Kirche. Zur gleichen Zeit wurden die Jesuiten aus Rußland ausgewiesen. Aufgrund ihrer Konversion mußte auch Swetschine ihre Heimat verlassen und ging nach Frankreich ins Exil.

Unter ihrem Einfluß und dem von Schriftstellern wie Peter Tschaadajew (1794–1856) reifte auch in Gagarin die Annäherung an den katholischen Glauben. Am 7. April 1842 sagte er sich von der orthodoxen Religion los und konvertierte zum katholischen Glauben. Die Aufnahme in die katholische Kirche nahm Pater François-Xavier de la Croix de Ravignan (1795–1858) vor, ein gelehrter Jesuit und bekannter Prediger in Notre-Dame de Paris. Der junge Fürst verzichtete im Alter von 28 Jahren nicht nur auf eine glänzende diplomatische und politische Karriere, sondern auch auf die Hoffnung, in sein Vaterland zurückkehren zu können.

Im Rußland der Zaren war die Bekehrung zum katholischen Glauben Straftaten wie Fahnenflucht oder Vatermord gleichgestellt. Die Lossagung von der Orthodoxie zugunsten einer anderen Religion, auch einer christlichen, wurde mit Verlust aller Privilegien, bürgerlichen Rechte, Titel und Besitzungen bestraft sowie mit lebenslanger Inhaftierung in einem Kloster oder Verbannung nach Sibirien.

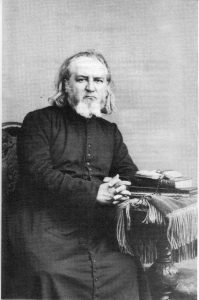

Ein Jahr später suchte Iwan Gagarin um Aufnahme in die Gesellschaft Jesu an und nahm den Ordensnamen Jean Xavier an. Im Noviziat von Saint-Acheul begann für ihn eine lange Zeit des Studiums, die mit der Priesterweihe und den ewigen Gelübden im Orden des heiligen Ignatius von Loyola ihren Abschluß fand. Für Pater Gagarin, der lodernden Glaubenseifer mit reger Intelligenz und der vornehmen Erziehung eines Fürsten paarte, begann ein neues Leben. Während des Krimkrieges war er mit dem berühmten Mathematiker Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) an der Gründung des noch heute existierenden Hilfswerks für die Christen im Nahen Osten, Å’uvre des Écoles d’Orient, beteiligt.

Gegen Ende 1856 rief er die Vierteljahresschrift Études de théologie, de philosophie et d’histoire ins Leben, die zur berühmten Zeitschrift Études werden sollte. Als sie 1862 von den französischen Jesuiten übernommen wurde, erlebte sie allerdings eine radikale Veränderung. Hatte Pater Gagarin sie als Fachzeitschrift über den ostkirchlichen Raum gedacht, verlor sie nun ihren Schwerpunkt und befaßte sich mit der ganzen Welt. Als das Erste Vatikanische Konzil eröffnet wurde, nahm Études im Gegensatz zur römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica liberale Positionen ein, die sie auch beibehalten sollte.

Die russische Regierung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Katholizität in den westlichen Provinzen des Reiches auszulöschen, sah auch im Fürsten Gagarin einen Feind, den es zu vernichten galt. Er wurde beschuldigt, dem russischen Nationaldichter Alexander Puschkin (1799–1837) anonyme Briefe geschrieben zu haben, die ihn zur Verzweiflung und in ein Duell getrieben hätten, bei dem er den Tod fand. Vor kurzem konnte die polnische Historikerin Wiktoria Sliwowska nachweisen, daß es sich um eine von der Dritten Sektion der zaristischen Staatskanzlei organisierte Verleumdung handelte (L’Affaire Gagarine, Institutum Historicum Societatis Iesu, Rom 2014, S. 31–72).

„La Russie sera-t-elle catholique?“ erschien 1856 in Paris. In diesem Werk berief sich Pater Gagarin auf die feierliche Bulle von Papst Benedikt XIV., Allatae sunt, vom 26. Juli 1755, mit der der Heilige Vater „das Wohlwollen“ bekundete, mit dem der Apostolische Stuhl den Ostchristen begegnete. Er ordnete an, daß sie ihre alten Riten behalten sollen, die weder der katholischen Religion noch der Ehrlichkeit widersprechen. Gagarin schrieb: „noch verlangte er von den Schismatikern, die zur katholischen Einheit zurückkehren, ihre Riten aufzugeben, sondern nur den Häresien abzuschwören“, da es sein starker Wunsch war, daß ihre Völker „bewahrt und nicht zerstört werden, und daß alle Katholiken seien, nicht Lateiner“.

Um die slawischen Völker zur Einheit zurückzuführen, so Pater Gagarin, seien vordringlich drei Punkte zu beachten:

- Die ostkirchlichen Riten seien zu respektieren.

- Es müsse verlangt werden, daß sie den Häresien abschwören.

- Das politisch-religiöse Verständnis der Orthodoxen sei zu bekämpfen.

Für den russischen Jesuiten war das orthodoxe Schisma zum Großteil eine Folge des „Byzantinismus“. Damit bezeichnete er den Unterschied in den Beziehungen zwischen Staat und Kirche, der in der byzantinischen und der westlichen Welt herrscht. Für Byzanz gibt es keine Unterscheidung zwischen den beiden Gewalten. Die Kirche wird dementsprechend dem Kaiser untergeordnet, der sich als ihr Oberhaupt sieht, da er der Stellvertreter Gottes sowohl im weltlichen als auch im kirchlichen Bereich ist. Die russischen Autokraten sehen, wie die byzantinischen Kaiser, in der Kirche und in der Religion ein Mittel, dessen sie sich bedienen, um die politische Einheit zu garantieren und festigen. Dieses unglückliche System, so Gagarin, gründet sich auf drei Pfeiler:

- die orthodoxe Religion,

- die Autokratie

- und die Nationalität.

Im Rahmen des Nationalgedankens konnten die Ideen Hegels und der deutschen Philosophen in Rußland eindringen. Für Gagarin verbirgt sich hinter den pompösen Begriffen von Orthodoxie, Autokratie und Nationalität „nichts anderes als die östliche Form der revolutionären Ideen des 19. Jahrhunderts“ (S. 74).

Gagarin sieht die Radikalität voraus, mit der diese revolutionären Ideen in seiner Heimat Anwendung finden würden. Die Schriften von Proudhon und Mazzini wirken in seinen Augen geradezu sanft und höflich im Vergleich zur Radikalität und Gewalttätigkeit der russischen Agitatoren. „Es ist ein Kontrast, der dazu dienen mag, den Unterschied zu bemessen, wie man in Europa das revolutionäre Prinzip versteht, und wie es in Rußland angewandt werden wird“ (S. 70f).

Auf prophetische Weise schrieb Gagarin vor 160 Jahre:

„Je tiefer man den Dingen auf den Grund geht, desto mehr ist man zur Schlußfolgerung geneigt, daß der einzige wirkliche Kampf, den es gibt, der zwischen der Katholizität und der Revolution ist. Als 1848 der Revolutionsvulkan die Welt mit seinem Geheul terrorisierte und die Gesellschaft zittern ließ, deren Fundamente er ausradieren wollte, zögerte die Partei, die sich der Verteidigung der sozialen Ordnung und der Bekämpfung der Revolution widmete, nicht, auf ihre Fahne Religion, Privateigentum und Familie zu schreiben, und sie zögerte nicht, ein Heer zu entsenden, um den Stellvertreter Christi, der von der Revolution ins Exil gezwungen worden war, wieder auf den Thron zurückzuführen. Sie hatte völlig recht, denn es gibt nur zwei Prinzipien, die sich gegenüberstehen: das revolutionäre Prinzip, das in seinem Wesen antikatholisch ist, und das katholische Prinzip, das in seinem Wesen antirevolutionär ist. Trotz allem gegenteiligen Anschein gibt es in der Welt nur zwei Parteien und zwei Fahnen: auf der einen Seite hält die katholische Kirche das Banner des Kreuzes hoch, das zum wahren Fortschritt führt, zur wahren Kultur und zur wahren Freiheit; auf der anderen Seite erhebt sich das Banner der Revolution, um das sich die Koalition aller Kirchenfeinde sammelt.

Und was macht Rußland? Auf der einen Seite bekämpft es die Revolution, auf der anderen bekämpft es die katholische Kirche. Sowohl äußerlich als auch innerlich begegnet man demselben Widerspruch. Ich zögere nicht, zu sagen: seine Stärke ist die unerschütterliche Gegnerschaft gegen das revolutionäre Prinzip; seine Schwäche, daß es zugleich der Gegner der Katholizität ist. Wenn Rußland wirklich konsequent und mit sich im Reinen sein will, wenn es wirklich die Revolution bekämpfen will, dann hat es nur eine Entscheidung zu treffen: Sich hinter dem katholischen Banner einzureihen und sich mit dem Heiligen Stuhl zu versöhnen“ (La Russie sera-t-elle catholique?, Charles Douniol, Paris 1856, S. 63–65).

Rußland folgte Gagarins Appell nicht, und die bolschewistische Revolution breitete, nachdem es die Romanows ausgemerzt hatte, ihre Irrtümer über die ganze Welt aus. Die Abtreibungs- und Homo-Kultur, die heute den Westen in den Tod führt, hat ihre Wurzeln in der Philosophie von Marx und Hegel, die sich 1917 in Rußland durchsetzte. Die Niederlage der revolutionären Idee wird sowohl in Rußland als auch in der Welt nur unter dem Banner der katholischen Kirche zu Ende gebracht werden können.

Die Idee von Pater Gagarin beeindruckte den Deutschen August Franz Freiherr von Haxthausen (1792–1866), der mit Unterstützung der Bischöfe von Münster und Paderborn den Petrusverein, eine Gebetsliga für die Bekehrung Rußlands gründete. Eine ähnliche Vereinigung entstand auf Impuls der Barnabitenpatres Schuwalow und Tondini in Italien und Frankreich. Den Mitgliedern dieser Gebetsbünde wurde empfohlen, jeweils am ersten Samstag im Monat für die Bekehrung Rußlands zu beten.

Am 30. April 1872 gewährte Pius IX. mit einem Breve all jenen einen vollkommenen Ablaß, die am ersten Samstag im Monat, nach empfangener Lossprechung in der Beichte, an der heiligen Messe teilnahmen und die heilige Kommunion empfingen, die für die Rückkehr der griechisch-russischen Kirche zur katholischen Einheit zelebriert wurde. Bei der Gottesmutter fand diese Frömmigkeit sicher Wohlgefallen, denn in Fatima empfahl sie 1917 jeweils am ersten Samstag von fünf aufeinanderfolgenden Monaten zu beichten, den Rosenkranz zu beten, die Rosenkranzgeheimnisse zu betrachten und – mit der Absicht Sühne zu leisten – die heilige Kommunion zu empfangen, damit in Rußland und in der Welt ihr Unbeflecktes Herz triumphieren wird.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

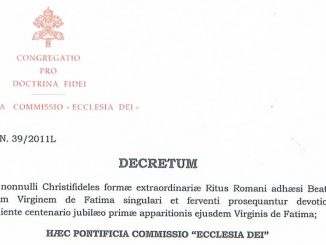

Bild: Corrispondenza Romana/Le Courrier de Russie/MiL (Screenshots)

Die Bekehrung Russlands zum römisch-katholischen Glauben wäre die längst notwendige Antwort auf

– die wachsende Ausbreitung von Modernisten und Synkretisten in

der römisch-katholischen Kirche,

– die Ökumenisierung und Protestantisierung dieser Kirche,

– die Liberalisierung der westlichen Universitätstheologie,

– die Zerstörung der römisch-katholischen Liturgie,

– die Verzerrung des katholischen Priesterbildes und den

westlichen Priestermangel,

– die Entchristlichung durch Glaubensverlust in weiten Teilen des

Westens und damit ein starker Impuls zur Neuevangelisierung,

– die Weltherrschaftideologie des Islamismus und seinen Terror.

Die Gebete zur Muttergottes im Fatima-Jahr 2017 mögen der Bekehrung Russlands zur römisch-katholischen Kirche zum Segen sein.