Von Roberto de Mattei*

Der erste Eintrag der monumentalen Enciclopedia Cattolica (Katholischen Enzyklopädie, Vatikanstadt 1949, Bd. I, S. 2), einem umfassenden Kompendium des katholischen Wissens unter Papst Pius XII., ist der „Aa“ gewidmet – einer katholischen Geheimgesellschaft des 17. Jahrhunderts in Frankreich. Das Kürzel steht vermutlich für „Assemblée des Associés“ (Versammlung der Verbundenen) oder „Assemblée des Amis“ (Versammlung der Freunde). Die Gesellschaft wurde um 1630 vom Jesuitenpater Jean Bagot (1591–1664) am Kolleg von La Flèche gegründet, etwa zur gleichen Zeit, als unter Ludwig XIII. die Compagnie du Saint-Sacrement (Gesellschaft vom Heiligsten Sakrament) ins Leben gerufen wurde.

Wie Monsignore Amato Pietro Frutaz, der Verfasser des Enzyklopädieeintrags, berichtet, verstand sich die Aa als eine geheime Gemeinschaft besonders frommer Mitglieder der Marianischen Kongregation des Kollegs. Diese Form der geheimen Zusammenkunft verbreitete sich vom Kolleg La Flèche aus auch nach Clermont. Die Mitglieder wurden „Bons Amis“ – „Gute Freunde“ – genannt. Die Gruppen waren klein, in der Regel zwischen zwölf und zwanzig Personen, sorgfältig ausgewählt nach ihrer Frömmigkeit und Hingabe. Wöchentliche Treffen boten Raum für gemeinsames Gebet, geistlichen Austausch, persönliche Offenheit und gegenseitige Ermutigung auf dem Weg zur Heiligkeit. Besonders Theologiestudenten – auch Laien außerhalb des Seminars – nahmen unter dem Namen confrères daran teil.

Die Aa bildeten geistliche Gemeinschaften, die voneinander unabhängig, jedoch durch das gemeinsame Streben nach einem vollkommenen christlichen Leben verbunden waren. Ihr geistiges Band war die Nächstenliebe, ausgedrückt im Motto: C.U.A.U. – Cor unum et anima una („Ein Herz und eine Seele“). In ihrer Struktur ähnelten sie den Marianischen Kongregationen, unterschieden sich jedoch in drei wesentlichen Punkten: der kleinen Gruppengröße, der betonten Freundschaft untereinander und dem geheimen Charakter. Gerade die Geheimhaltung galt als notwendig, um persönliche Demut zu wahren – die Mitglieder sollten ihre Frömmigkeit nicht zur Schau stellen, wie Molières Tartuffe –, aber auch, um ihre Wirksamkeit im apostolischen Wirken zu erhöhen und sich gegen Angriffe von Gegnern innerhalb und außerhalb der Kirche zu schützen.

Die Regeln der Aa sind in einem kleinen Buch mit dem Titel Praxis der Andacht und der christlichen Tugenden nach den Regeln der Kongregationen Unserer Lieben Frau festgehalten, das im 17. Jahrhundert in Lyon erschien. Später wurde es, in leicht gekürzter Fassung, unter dem Namen Directeur portatif – „Handbuch“ – neu aufgelegt. Der Spiritualitätshistoriker Pater Robert Rouquette bezeichnete dieses Regelwerk als ein „kleines Meisterwerk an Klarheit, Einfachheit, Ausgewogenheit und geistlichem Sinn, das drei Jahrhunderte lang das Innenleben einer ganzen Elite unseres Klerus genährt hat“ (Congrégations secrètes, in: Dictionnaire de Spiritualité, 1953, Bd. II, Sp. 1494, umfassender: 1491–1507).

Das Fundament der Spiritualität der Aa war die Marienverehrung. Das erste Kapitel des Direktoriums, Vom Ursprung der Kongregation und ihrem Ziel, beschreibt detailliert alle notwendigen geistlichen Übungen: Gebet, regelmäßiger Sakramentenempfang, gute geistliche Lektüre, marianische Gebete (Litaneien, Rosenkranz, Offizium der Gottesmutter), Gewissenserforschung, tägliche Messe. Die geheime Heiligung der Mitglieder ging einher mit einem intensiven öffentlichen Wirken – in Mission und Nächstenliebe. Pater Rouquette hebt hervor, daß dieser apostolische Eifer die Aa deutlich von der klassischen École française de spiritualité (Französische Schule der Spiritualität) unterschied, die stärker auf Liturgie und Kult ausgerichtet war (ebd., Sp. 1496).

Die Aa verbreiteten sich in über dreißig Städten Frankreichs und bildeten eine Elite engagierter Katholiken. Der bretonische Priester Vincent de Meur (1628–1668), späterer Rektor des Pariser Seminars der Auslandsmissionen, gründete 1658 die Aa von Toulouse, die sich zum geistigen Zentrum aller Aa entwickelte – eine Rolle, die sie bis ins 19. Jahrhundert hinein beibehielt. Von dort aus verbreiteten sich die Gemeinschaften bis nach Kanada, Italien, in die Schweiz und nach Deutschland. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten der heilige François de Montmorency-Laval (1623–1708), erster Bischof von Québec, sowie die Missionsbischöfe Pierre Lambert de la Motte (1624–1679) und François Pallu (1626–1684), beide Mitglieder der Aa und Gründer der Gesellschaft der ausländischen Missionen zu Paris (Société des Missions Etrangères de Paris), tätig in Asien, besonders China.

Viele Aa-Mitglieder, darunter auch De Meur, waren gleichzeitig in der Compagnie du Saint-Sacrement aktiv. Als diese 1660 aufgelöst wurde, bewahrten die Aa ihren Geist und führten ihn weiter. Nach Turin kam die Aa im Jahr 1781 von Bordeaux aus – durch den Subdiakon und Theologiestudenten Jean-François Murgeray an der Universität Turin. Dieser führte seinen Studienfreund Pio Brunone Lanteri in die Gemeinschaft ein, den späteren Gründer einer weiteren katholischen Geheimgesellschaft: der Amicizie Cristiane (Christlichen Freundschaften).

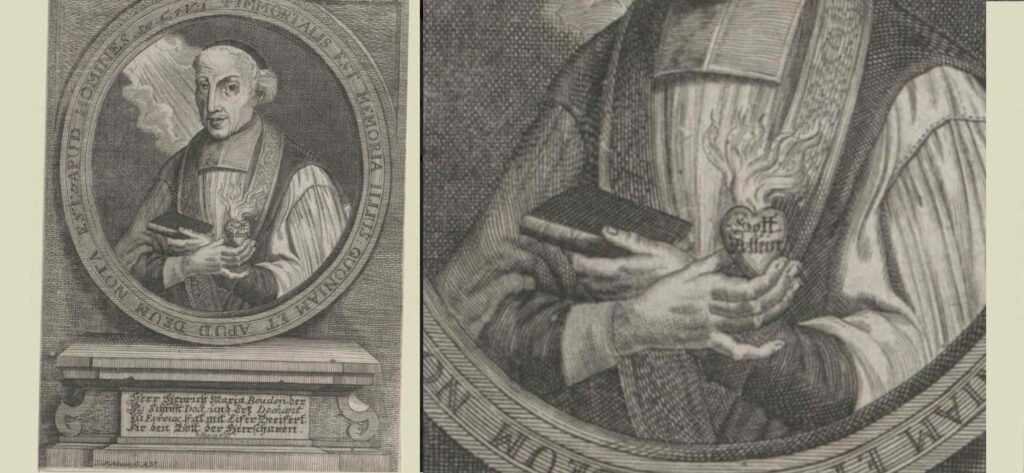

Eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Aa war Henri-Marie Boudon (1624–1702), Erzdiakon von Évreux, Schüler von Pater Bagot und geistlicher Sohn von Pater Jean-Joseph Surin, dessen Leben er auch niederschrieb. Bereits mit zehn Jahren wurde Boudon im nordfranzösischen Marienheiligtum Notre-Dame de Liesse der Jungfrau Maria geweiht. Diese Marienverehrung blieb zeitlebens das Zentrum seiner Spiritualität. 1649 zum Priester geweiht, wurde er nur wenige Jahre später Erzdiakon in seiner Heimatdiözese und widmete sich mit großem Eifer der Erneuerung des Klerus und der Umsetzung des Konzils von Trient. Wegen seiner kompromißlosen Haltung gegenüber dem Jansenismus wurde er jedoch von Teilen des örtlichen Klerus heftig bekämpft. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Armut, Krankheit und asketischer Strenge – aber stets in völligem Vertrauen auf die göttliche Vorsehung. Boudon starb am 31. August 1702 in Évreux im Ruf der Heiligkeit im Alter von 78 Jahren.

Henri Boudon hinterließ zahlreiche geistliche Werke, die 1856 vom Abbé Migne in drei Bänden veröffentlicht wurden. Sie befassen sich mit dem verborgenen Leben mit Christus in Gott, mit der seligsten Jungfrau Maria, mit der Engelverehrung – und vor allem mit Dieu seul („Gott allein“, 1 Tim 1,17), einem Text, in dem seine Sehnsucht nach reiner Absicht und radikaler Evangeliumsverwirklichung deutlich zum Ausdruck kommt. Boudons Einfluß war tiefgreifend: Der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort etwa las und meditierte Le saint esclavage de l’admirable Mère de Dieu (1688) – Die heilige Knechtschaft der bewundernswerten Muttergottes –, ein Werk, das er in seinem Das Goldene Buch der vollkommenen Hingabe an Maria zitiert und das ihn zur Formulierung seiner Lehre der marianischen „Knechtschaft“ inspirierte. Wer dieses Hauptwerk Montforts wirklich verstehen will, muß zu Abbé Boudon zurückkehren – und durch ihn zur geistlichen Schule der Aa.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana