(Rom) Was in manchen Köpfen vorgeht, läßt sich wohl nicht ergründen. Zum dritten Mal verbreitete der italienische Betrüger und Lehrer Tommaso Debenedetti die Falschmeldung vom Tod Benedikts XVI.

2012 schlug Debenedetti zum ersten Mal zu: Mit einem falschen Twitter-Account gab er sich als der damalige Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone aus und behauptete, Papst Benedikt XVI. sei gestorben. Damals hatte der deutsche Papst noch nicht einmal seinen Amtsverzicht bekanntgegeben. Unter falschen Twitter-Profilen hatte er auch den Tod von Fidel Castro, Pedro Almodóvar und anderen bekannten Personen behauptet. Er täuschte damit führende Medien wie die New York Times, die Neue Zürcher Zeitung und internationale Presseagenturen wie Associated Press. Zahlreiche Medien berichteten daher später über den „Fälscher aus Rom“, darunter die Washington Post und der Guardian.

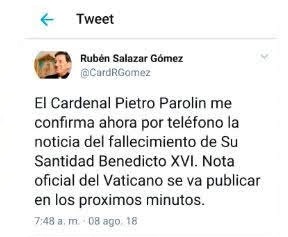

2018 gab sich Debenedetti auf Twitter als der kolumbianische Kardinal Rubén Salazar aus und verbreitete erneut, Benedikt XVI. sei „tot“. Wörtlich schrieb er:

„Kardinal Pietro Parolin bestätigte mir jetzt am Telefon die Nachricht vom Tod Seiner Heiligkeit Benedikt XVI. Eine offizielle Erklärung des Vatikans wird in den kommenden Minuten veröffentlicht“.

Nun wiederholte der Fake-News-Produzent zum dritten Mal sein makabres Spiel. Er legte sich dazu auf Twitter ein Fake-Profil als „Georg Bätzing“ zu und täuschte damit vor, der Bischof von Limburg und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zu sein. Als solcher behauptete er, diesmal auf deutsch, englisch und spanisch:

„Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist gestorben.“

Tommaso Debenedetti, Jahrgang 1969, ist Lehrer in Rom und seit 2000 auf die Verbreitung gefälschter Nachrichten „spezialisiert“. Der Vater von zwei Kindern rechtfertigt sein Verhalten auf eigentümliche Weise: Er wolle zeigen, „wie einfach es ist, die Presse im Zeitalter der sozialen Medien zu täuschen“. Wahrscheinlich ist, daß er auf diese Weise seinen eigenen Geltungsdrang befriedigt.

2012 verbreitete Debenedetti im Zuge von Obamas US-Interventionen zum Sturz unerwünschter Regierungen im Nahen Osten die Nachricht, der syrische Staatspräsident Baschar al-Assad sei gestorben, was zu einem Anstieg des weltweiten Ölpreises führte.

Der Deutschlandfunk nannte Debenedetti 2020 den „Totenmelder der Literatur“, weil er unter anderem Peter Handke, Herta Müller, Philip Roth, José Saramago, Elfriede Jelinek, Milan Kundera und andere Schriftsteller vorzeitig ins Jenseits schickte. Die Vorgehensweise ist dabei immer gleich. Er legt sich auf sozialen Netzwerken falsche Profile zu, um seine Falschmeldungen „glaubhaft“ zu verbreiten. Als er den Tod des griechischen Regisseurs Costa-Gavras behauptete, tat er dies mit einem falschen Twitter-Account des griechischen Kulturministers Myrsini Zorba.

Familie von Schriftstellern und Dichtern

Tommaso Debenedetti ist der Enkel des bekannten italienischen Literaturkritikers und Schriftstellers Giacomo Debenedetti (1901–1967). Der offenkundig begabtere Großvater studierte in Turin Mathematik, Rechtswissenschaften und Philologie. Die Einführung der Rassengesetze in Italien 1938, die staatliche Repression gegen Juden und ein Leben im Untergrund während der deutschen Besatzung 1943/44 erlebte er in Rom. Bei Kriegsende sympathisierte er mit der Kommunistischen Partei Italiens (PCI).

Auch der Vater Antonio Debenedetti war Literaturkritiker, Schriftsteller und Journalist, der viele Jahre mit dem Corriere della Sera zusammenarbeitete und mehrere Gedichtbände veröffentlichte.

Der Enkel Tommaso Debenedetti brachte es auf etwas andere Art zu öffentlicher Bekanntheit. Er bot 2000 einer Zeitung seine erste Fälschung an, ein von ihm erfundenes, sensationelles Interview mit Al Gore, der damals erfolglos bei den US-Präsidentschaftswahlen kandidierte. Im letzten Moment lieferte er das Interview nicht ab. Doch kurz darauf fielen die letzten Hemmschwellen. Debenedetti erfand der Reihe nach Interviews mit international bekannten Persönlichkeiten wie Michael Gorbatschow, dem Dalai Lama, Amos Oz oder Wilbur Smith, die von führenden Medien abgedruckt wurden unter Überschriften wie: „Ratzingers letztes Interview als Kardinal“, „Philip Roth gegen Obama“ oder „Lech Walesa sagt, der Kommunismus ist nicht tot“. Am Beispiel des fiktiven Al-Gore-Interviews erklärte Debenedetti später seine Vorgehensweise. Er nahm Al Gores öffentliche Aussagen und las dessen Bücher. Daraus stellte er dann die Antworten des erfundenen Interviews zusammen.

Philip Roth war es, der Debenedetti entlarvte. Als der Schriftsteller von einem Interview hörte, das er gegeben haben soll, von dem er aber nichts wußte, nahm er Nachforschungen auf. Als er fündig wurde, stellte er den römischen Fälscher in der US-Wochenzeitung New Yorker als „einen der unglaublichsten Betrüger des modernen Journalismus“ bloß.

Der Tageszeitung La Repubblica erklärte Debenedetti:

„Im Internetzeitalter kann jeder alles erfinden, auch Vargas Llosa, Philip Roth oder Umberto Eco zu sein, wie ich es getan habe, und es wird geglaubt.“

Die Schutzbehauptung ist offensichtlich, denn Debenedetti fügte 2007 hinzu, daß „die Grenze zwischen Fiktion und Wahrheit variabel“ sei.

Davon kann natürlich keine Rede sein.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Twitter (Screenshot)