Von Wolfram Schrems*

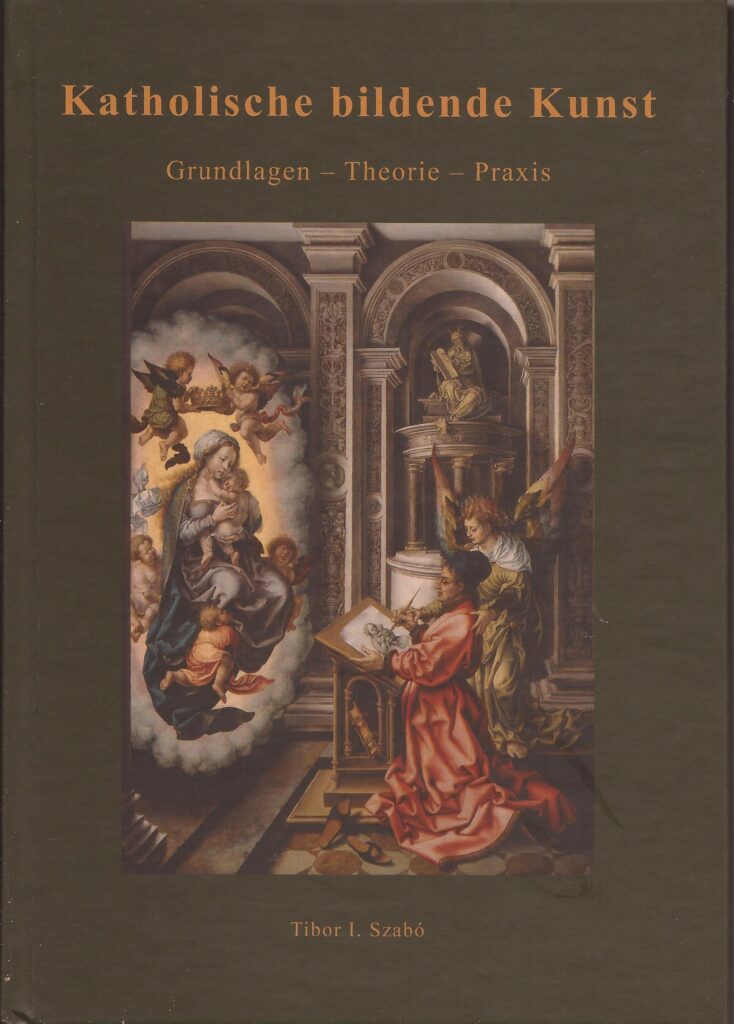

Seit dem II. Vaticanum erleben wir einen radikalen Niedergang der kirchlichen Kunst. Angesichts der grotesken Bauten, der abartigen Plastik und der lächerlichen Malerei im innerkirchlichen Bereich wird man geradezu eine Inversion der kirchlichen Kunst konstatieren müssen: Sie kündet in vielen Fällen nicht mehr von Gott, sondern vom Teufel. Da die Kunst evidenterweise starken Einfluß auf diejenigen, die sich ihr öffnen und vor allem die sich ihr als Laien oder Geweihte jeden Tag in einem kirchlichen Raum aussetzen, ausübt, muß auch hier eine Unterscheidung der Geister statthaben. Von daher wird man über eine vor wenigen Monaten veröffentlichte hilfreiche Publikation zum Thema dankbar sein müssen. Daß sie von der Kulturstelle der Erzdiözese Wien herausgegeben wurde, ist für den kritischen Beobachter gleichermaßen positive Überraschung, wie es auch Ausdruck kognitiver Dissonanz im kirchlichen Apparat ist: Denn quasi neben der Kulturstelle befindet sich das Dom- und Diözesanmuseum, das selbst Motor der genannten Inversion der kirchlichen Kunst ist.

Der Autor und sein Buch

Dr. Tibor Imre Szabó wurde 1968 in Aachen geboren. Er promovierte bei Prof. Paul von Naredi-Rainer an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Seit 2008 nimmt er an Universitäten und anderen Ausbildungsinstitutionen Lehraufträge wahr. Er lebt in Wien.

Das Buch ist die Frucht langen Nachdenkens über das Charakteristische einer katholischen bildendenden Kunst, die diesen Namen verdient.

Der Autor legt zunächst die Grundlagen, indem er Ausführungen über Religion und religiöse bildende Kunst, sodann über das Fundament der katholischen bildenden Kunst und schließlich über die Lehre kirchlicher Autoritäten zur Kunst macht. Der zweite Teil des Buches, übertitelt mit „Theorie“, wertet die „von Gott beauftragten Heilsarchitekturen“, also die Arche, das Bundeszelt und den Salomonischen Tempel, im Hinblick auf die Erfüllung im menschlichen Leib Christi aus. Kirchweihpredigten aus dem Altertum und der Neuzeit illustrieren diesen Zusammenhang. Im Rückgriff auf den vierfachen Schriftsinn legt Szabó eine katholische Bildtheorie dar. Der dritte Teil, „Praxis“, geht noch einmal auf den Salomonischen Tempel ein. Von diesem ausgehend erklärt er anhand der Kirchen Santa Maria Nuova (Monreale, Sizilien) und St. Peter in Wien das Wesen eines Kirchenbaus. Dann folgen ausgewählte Stellungnahmen von Päpsten zur Krise der bildenden Kunst in der Kirche von Leo XIII., Pius XI., Pius XII. und Benedikt XVI. Den Schluß des Buches bilden Ausführungen zum Status quo, ein Ausblick, Danksagungen, ein Hinweis auf den bedeutenden Porträtisten Clemens Maria Fuchs (der ein Bild zum Buch beigesteuert hat) und eine Literaturliste. Insgesamt vierunddreißig Abbildungen illustrieren die Aussagen des Buches.

Katholische Kunst kündet vom Glauben

Der Autor macht eingangs die – zwar selbstverständliche, heutzutage aber bestrittene oder vernachlässigte – Verbindung der katholischen Kunst zum überlieferten Glauben und damit zur Offenbarung Gottes klar:

„Die Methode, nach der die katholische Kirche die Heilige Schrift befragt und auslegt, bezieht sich unmittelbar auf den katholischen Glauben, und dieser prägt wiederum die Kunsttheorie und die Kunstpraxis der Kirche. Die inhaltlichen Zusammenhänge zwischen der Methode der Bibelinterpretation und dem Substrat, auf dem katholische Kunst gedeiht, sind folglich sehr engmaschig verknüpft. Man kann also katholische bildende Kunst nur dann richtig verstehen (lernen), wenn man auch die Methode mitdenkt, mit der die Kirche die Selbstoffenbarungen Gottes durchdringt und erhellt, wovon jenseits ihrer wortwörtlichen, historisch-literarischen Bedeutung weiterführend und, sofern möglich, abschließend die Rede ist“ (41).

Arche Noah, Bundeszelt, Tempel, Leib Christi

Szabó konzentriert sich in seinem Buch hauptsächlich auf die kirchliche Architektur und erläutert das Verhältnis der verschiedenen Instanzen der schon genannten „Heilsarchitekturen“, zum Leib Christi, in dem die Vorausbilder verwirklicht werden:

„Schon die ersten Christen übernahmen aufgrund der Aussagen Christi über den Tempel die Vorstellung, dass dieser die Kopie des himmlischen Archetyps war und erkannten in ihm das Abbild des menschlichen Erlöserleibes Jesu. Und weil Jesus bekräftigt hatte, dass der Tempel „das Haus meines Vaters“ ist, und er selbst das Abbild des Vaters („Wer mich sieht, sieht den Vater“), war jetzt aus der Offenbarung die Glaubensgewissheit und aus dieser die Lehre der Kirche über sich selbst hervorgegangen. Paulus erkannte, dass die Seele des einzelnen (und die Kirche als ihre Vollzahl) der neue Tempel, und dieser die heilsgeschichtliche Erweiterung des Salomonischen Tempels ist“ (75).

Alle Vorausbilder entstammen nicht der Planung von Menschen. Sie sind im strengen Wortsinn geoffenbart. Der Kirchenbau hat Anteil daran:

„Im übertragenen Sinn ist der Grundriss einer katholischen Kirche nicht weniger als eine Art Fußabdruck Christi auf Erden oder ein Siegel, welches Sein und Zugehörigkeit verbrieft. Die Grundrisse von Arche, Zelt und Tempel hat sich nicht der Mensch ausgedacht, sondern Gott hat dem Menschen gezeigt, wie sie ihren Urbildern im Himmel zugrunde liegen, damit er sie auf Erden kopiere. Und das Himmlische Jerusalem hat Gott seinem Lieblingsjünger Johannes gezeigt, damit er bekundet, dass Christus in seiner Menschwerdung auch die Arche und den Tempel in sich aufgenommen und sie mit den Urbildern aller Heilsarchitekturen im Himmel verbunden hat, wobei das Bundeszelt und der Tempel im Grunde als ein einziges Bauwerk zu verstehen sind“ (114).

Kein Bilderverbot im Neuen Bund – vierfacher Schriftsinn als Interpretament der Darstellungen

Da mit der Menschwerdung Gottes das alttestamentliche Bilderverbot (das ohnehin nicht durchgängig war: Der Tempel war etwa mit Cherubim-Figuren geziert) obsolet wurde (vgl. Kol 1,15), entwickelte sich eine reichhaltige bildende Kunst im Bereich der Kirche. Der Autor analysiert die Bildsprache im Kirchenraum in Hinblick auf den vierfachen Schriftsinn („Littera gesta docet, quid credas allegoria/Moralis quid agas, quo tendas anagogia.“ – „Der Buchstabe lehrt die Ereignisse; was du zu glauben hast, die Allegorie; die Moral, was du zu tun hast; wohin du streben sollst, die Anagogie.“).

Das ist möglicherweise der originellste Beitrag des Autors: Dem Wortsinn entspricht die ars catholica narrativa, dem allegorisch-typologischen Sinn, also dem Glaubensinhalt, entspricht die ars catholica allegorica, dem tropologischen Sinn, dem Aufruf zum rechten Handeln, entspricht die ars catholica contemplativa und dem anagogischen Sinn, dem, was wir erhoffen dürfen, entspricht die ars catholica sacra. Diese vier Bildarten werden durch jeweils verschiedene Motive verwirklicht, von historischen Begebenheiten bis hin zur Vision des Himmels („üblicherweise nahe dem Allerheiligsten“, 174). Das wird mit Beispielen illustriert.

Resümee

Der Autor faßt gleichsam als abschließende Definition zusammen:

„Katholisch ist bildende Kunst, wenn sie zugleich auf der hl. Schrift, der Überlieferung und dem Lehramt steht und in gegenständlicher Form Christus und seinen mystischen Leib auf eine Weise vermittelt, die einen glaubenden Geist das Wesen, Leben und Walten und die Anbetungswürdigkeit der drei göttlichen Personen immer deutlicher erkennen und sie aus der Erkenntnis heraus immer mehr lieben lässt“ (232).

Dr. Szabó stellt den Zusammenhang von göttlicher Offenbarung und kirchlicher Kunst gut dar. Er analysiert die Geschichte der weltanschaulichen Voraussetzungen der Ästhetik von Platon und den Pythagoräern über Augustinus bis zur Renaissance und dem „endgültigen Zusammenbrechen der tradierten Weltordnung seit der Aufklärung“ (124). Das Buch ist daher sowohl theologisch-philosophisch als auch kunstgeschichtlich reichhaltig. Es richtet sich freilich zunächst an Fachleute, aber auch kunstgeschichtlich weniger versierte Leser werden, entsprechende Geduld vorausgesetzt, großen Gewinn aus der Lektüre ziehen. –

Kritisch angemerkt muß werden, daß der Autor immer wieder zu komplizierten Satzgefügen neigt. Dort packt er dann zu vieles hinein, manches klingt gezwungen.

Einzelne Formulierungen sind allzu verstiegen. Was genau sind „belastbare Reflexionsfolien“ (164)?

Was „Etimasie“ ist (207), hätte erklärt werden sollen.

Ein Mißverständnis herrscht bezüglich der Ostkirche:

„Die Kunst der Ostkirche ist das Fundament der katholischen Bildkunst. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sie viel mehr eint als trennt. Trotzdem entwickelte sich die katholische Bildkunst anders und weiter. Der Grund dafür war, dass in der Ostkirche die ‚Theologie des Bildes‘ nach klareren Regeln verlangte, die es legitimierten, was schlussendlich dazu führte, dass man nebst anderem ihre Form für bestimmend erklärte, ihre Herstellung technischen Regeln und Vorgaben unterwarf und der Ikone schließlich eine der katholischen Lehre nicht mehr eingehende Stellung zubilligte, die den sichtbaren Gestalten der hl. Eucharistie bereits recht nahe kam“ (187).

Der Autor hat hier nicht im Blick, daß auch die Kirche von Byzanz (nach allgemeiner Anschauung bis 1054) Teil der einen einzigen Katholischen Kirche war. Daher trennt gar nichts „die Kunst der Ostkirche“ und die „katholische Bildkunst“. Zudem wäre zu belegen, daß etwa die heutige, schismatische Ostkirche der Ikone (fast) dieselbe Verehrung wie den „sichtbaren Gestalten der hl. Eucharistie“ erweisen würde (wenn es das ist, was hier gemeint ist).

Überhaupt wären öfter Quellenangaben hilfreich gewesen.

Zum Thema Peterskirche in Wien hätte der Autor in der Logik seiner eigenen Ausführungen die Zerstörung des dortigen Altarraumensembles durch den „Volksaltar“ (eine umfunktionierte Kredenz) und die Bestuhlung kritischer betrachten sollen. So ist nur, allzu neutral, von „Gegenstände[n], die später dazugekommen sind“, die Rede (225). –

Der Autor ist mit seinem Ansatz einer ausdrücklich katholischen Kunstlehre heutzutage offenbar in einen Minderheitenposition, vermutlich ist es auch Pionierarbeit. Wie man hören kann, zeigen sich Vertreter der Kunstgeschichtlerzunft wenig enthusiasmiert darüber. Szabó referiert offenbar eine weitverbreitete Meinung, wenn er schreibt, daß „in der jüngeren Kunstgeschichte Behauptungen ‚kursieren‘, dass es katholische bildende Kunst wenn überhaupt dann erst seit der ‚Gegenreformation‘ gebe; die ‚christliche‘ bildende Kunst sei nämlich von Beginn an protestantischen Kunstprinzipen und Leitlinien gefolgt (bloß seien diese noch nicht in entsprechendem Ausmaß erforscht worden – womit sich diese Behauptung von selbst richtet)“ und daß es nach Ansicht dieser Meinungsführer daher „schon gar nicht [sein könne], dass katholische bildende Kunst einen unwandelbaren Kern besäße“ (190).

Nach Ansicht des Rezensenten ist nicht zu erwarten, daß die Kirche im großen Maßstab zu einer ihr wirklich gemäßen Kunst zurückkehrt, da derzeit weithin der Glaube selbst abhanden gekommen ist.

Einstweilen wird die kunstgeschichtliche Bildung den Katholiken, den Gläubigen wie den Hirten, helfen können, bessere Zeiten vorzubereiten. Szabós Buch ist dazu ein wertvoller Beitrag.

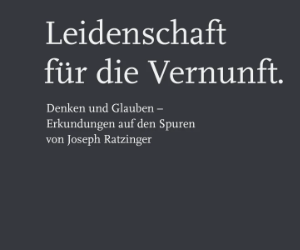

Tibor I. Szabó, Grundlagen – Theorie – Praxis Studien zur Kunst der römisch-katholischen Kirche, Kulturstelle der Erzdiözese Wien 2021, 232 S., Vertrieb über www.sarto.at.

*Wolfram Schrems, Wien, Mag. theol., Mag. phil., Katechist, Pro-Lifer, muß die aufgrund der Umstände seit Jahrzehnten zwangsläufig ertragene „moderne“ Kirchenkunst (mit wenigen Ausnahmen) per Unterscheidung der Geister der Gegenseite zuordnen.

Bild: Giuseppe Nardi