(Köln) Wer erinnert sich nicht an die dramatische Szene im Kinofilm „Braveheart“ von Mel Gibson, in der ein englischer Feudalherr auf einer schottischen Hochzeit das Ius primae noctis einfordert und die soeben angetraute Braut fortschleppt? Der Zuschauer fühlt und leidet mit. Doch nichts daran ist wahr. Ein „Recht der ersten Nacht“ hat es nie gegeben, jedenfalls nicht im christlichen Europa.

Nicht nur durch die große Leinwand prägen sich irrige Vorstellung ins kollektive Gedächtnis ein. Bleiben wir in Schottland: Der phantasiebegabte schottische Historiker Hector Boece (1465–1536) erfand das schaurige Märchen zwar nicht, daß dem Feudalherren ein „Herrenrecht“ auf die Hochzeitsnacht, also die Entjungferung der Braut zustünde. Von ihm scheint aber 1526 der entscheidende Impuls ausgegangen zu sein, daß das Motiv im Laufe der Neuzeit von einer ganzen Reihe von Schriftstellern aufgegriffen und publikumswirksam weiterverbreitet wurde, besonders durch Vertreter der Aufklärung im 18. Jahrhundert.

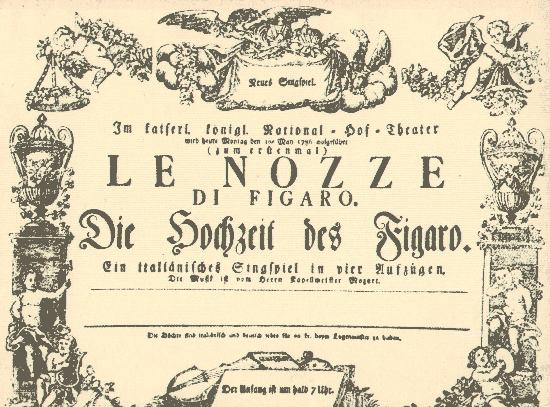

Zu den bekanntesten Beispielen zählen Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732–1799) mit seiner Komödie „La folle journée ou Le mariage de Figaro“ (Der tolle Tag oder Die Hochzeit des Figaro), die Wolfgang Amadeus Mozart 1786 als Vorlage für seine Oper „Le nozze di Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro) diente. Ebenso greift Friedrich Schiller 1804 die Anschuldigung im „Wilhelm Tell“ auf.

An dieser Stelle kann nicht auf anthropologische Aspekte zum hohen Gut der Jungfräulichkeit und der Ablehnung des Tyrannen eingegangen werden, die zur Entstehung einer solchen Erfindung in Europa beigetragen haben mögen. Ebenso wenig auf die unterschiedlichen Erklärungsversuche der Ethnologen für primitive, orientalische und ostasiatische Belege. Tatsächlich gibt es im antiken Orient Überlieferungen einer solchen Praxis, etwa in Mesopotamien überliefert im Gilgamesch-Epos (zumindest 18. Jahrhundert vor Christus), in Nordafrika überliefert durch Herodot (5. Jahrhundert vor Christus), ebenso aus Tibet durch Marco Polo (13. Jahrhundert nach Christus). Bei allen Unterschieden im Detail ist den genannten Beispiel gemeinsam, daß eine ranghöhere Person die Entjungferung der Frauen vornahm.

Dem christlichen Abendland war diese „heidnische“ Praktik, wie die Enciclopedia Cattolica schreibt, jedoch völlig fremd.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons