Zwischen Luthers verabsolutierter Rechtfertigungslehre – ausgedrückt im „sola gratia“ – und der entsprechenden katholischen Lehre, die auf dem Konzil von Trient zusammenfassend und abgrenzend formuliert worden ist, gibt es keinen gemeinsamen Nenner, es sei denn, man vernebelt die klaren Konzilsaussagen mit dem Hintersinn von unklaren Intentionen.

Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Papst Franziskus wurde bei der „fliegenden Pressekonferenz“ auf seinem Armenienrückflug nach seiner ökumenischen Perspektive zum lutherischen Reformationsjubiläum gefragt. Er antwortete darauf unter anderem:

… Heute ist der Dialog sehr gut. Und jenes Dokument zur Rechtfertigungslehre ist, so glaube ich, eines der reichsten ökumenischen Dokumente, eines der reichsten und tiefsten. Sind Sie einverstanden?

Ob der anfragende ARD-Journalist Tilmann Kleinjung mit dieser päpstlichen Meinung einverstanden war, ist nicht überliefert. Sicher ist, dass 250 protestantische Hochschullehrer gegen das Dokument zur Rechtfertigungslehre von 1999 mit ihrer Unterschrift protestierten. Auch von katholischer Seite gab es zahlreichen kritische Einwände gegen das Konsenspapier von Augsburg.

Am 31. 10. 1999 hatten Vertreter des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche eine Gemeinsame Offizielle Feststellung unterzeichnet. Insgesamt fünf Dokumente wurden mit der Unterschrift „in ihrer Gesamtheit bestätigt“. In diese Formel waren die Vorbehalte jeder Seite zu dem erreichten Konsens eingeschlossen. Insofern war die Bewertung eines protestantischen Theologen vom „faulen Formelkompromisses“ verständlich. Prof. Leo Scheffczyk titelte: „Einig im Uneins-Sein“. Dagegen lobten die Bischöfe Lehmann und Kasper die Papiere als „Meilenstein auf dem Weg der Ökumene“.

Angesichts der widersprüchlichen Meinungsbewertungen ist eine sachliche Gegenüberstellung der beiden zugrunde liegenden Rechtfertigungslehren sinnvoll, damit sich jeder selbst ein Urteil bilden kann:

Luthers Rechtfertigungslehre

Martin Luther ging von einem extrem negativen Menschenbild aus. Die Natur des Menschen sei durch die Erbsünde „total verderbt“. Selbst wenn er wollte, könnte der Mensch von sich aus niemals irgendetwas Gutes tun. Er habe „keinen freien Willen“ oder werde durchgängig „vom Teufel geritten“, falls er sich nicht Gott als Reittier zuwende. Auch die Taufe ändere nichts an dieser gottwidrigen Verderbtheit des Menschen: Die alten Sünden würden durch die (Erwachsenen-) Taufe – ähnlich wie bei der Beichte – nicht getilgt, nur zugedeckt. Die Taufgnade bewirke keine Erneuerung des alten Adam, zu guten Werken sei auch der Getaufte nicht fähig.

Luther übersteigerte die Erbsünde zur bleibenden Verderbtheit des Menschen, um auf der anderen Seite die göttliche Gnade zu verabsolutieren.

Es sei allein die Gnade Gottes, die den Menschen als bleibenden Sünder rechtfertige und ihm so Heil und ewiges Leben eröffne. Jesus Christus habe in seinem Leiden und Sterben alle Sünden der Menschen auf sich gezogen. Nur wenn ein Christ daran glaube, dass seine Sünden auf Christus übertragen seien, könne er heilsgewiss sein. Luther behauptete in seiner Hebräerbrief-Vorlesung 1517/18: „Keiner erlangt Gnade durch Lossprechung oder Taufe, Kommunion oder Salbung, sondern weil er glaubt, dass er, indem er so absolviert, getauft, kommuniziert oder gesalbt wird, Gnade erlangt“. Paul Hacker hat diesen Glauben an den eigenen Glauben reflexiv genannt, auf sich selbst bezogen: Der Mensch wird gerechtfertigt, wenn und weil er glaubt, dass er gerechtfertigt ist. Dabei ist es irrelevant, ob ein Mensch viel oder wenig sündigt. Deshalb kann Luther sagen: „Sündige tapfer, doch tapferer glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel“. Der Verbrecher und der Heilige sind nach Luther vor Gott die gleichen Sünder: „Je verbrecherischer Du bist, desto schneller gießt dir Gott die Gnade ein“.

Die katholische Rechtfertigungslehre des Konzils von Trient

Das Konzil von Trient hat in 16 Lehrkapiteln die katholische Rechtfertigungslehre entwickelt. Darauf aufbauend werden in Canones Irrtümer zu diesen Themen benannt und verurteilt, darunter Thesen mit pelagianischem Charakter sowie lutherische und calvinistische Lehraussagen.

Das Konzil unterscheidet mit Augustinus die tätige Sünde von dem Habitus der Begehrlichkeit (Konkupiszenz). Durch die Erbsünde ist der Mensch in seiner gut geschaffenen Schöpfungsnatur beschädigt, zur Sünde geneigt, insofern erlösungsbedürftig, aber mit seinem freien Willen auch zu guten Taten fähig. Heil, Erlösung und Himmel kann der Mensch unter der Knechtschaft der Sünde Adams jedoch nicht erreichen. Erst mit der Taufe auf den Tod Christi wird der Mensch von seinen Sünden befreit, in seinem Inneren zur Heiligung erneuert und in den Stand der Gnade aufgenommen durch den zweiten Adam, unseren Erlöser Jesus Christus. Die Initiative für die Bekehrung des Menschen geht von Gott aus (gratia praevens – zuvorkommende Gnade): Erweckt durch die göttliche Gnade, öffnet sich der Mensch in freier Selbstbestimmung dem Glauben an Jesus Christus.

Als Glaube gilt die Zustimmung zur Offenbarung, wie im Credo formuliert. Der reflexive Glaube wird verurteilt. Das Konzil lehnt auch die Formel „sola fide“ ab, also den von Werken getrennten lutherischen Glauben. Es spricht von „fides caritate formata“, also dem von Gottes- und Nächstenliebe geformten Glauben. Zum Glauben müssen also Hoffnung und Liebe hinzukommen, wenn er heilswirksam werden soll. Denn der Glauben ohne Werke ist tot und müßig, wie der Jakobusbrief lehrt.

Nach lutherischer Auffassung wird der sündige Mensch durch Gott nur „begnadigt“, nach katholischer Lehre dagegen „begnadet“ mit der heiligmachenden Gnade, die den Getauften innerlich erneuert. Sie bestärkt ihn in seinen guten Werken, die ihm als Verdienste angerechnet werden. Der Lohn dafür im Himmel ist also zugleich Geschenk Gottes und menschliches Verdienst.

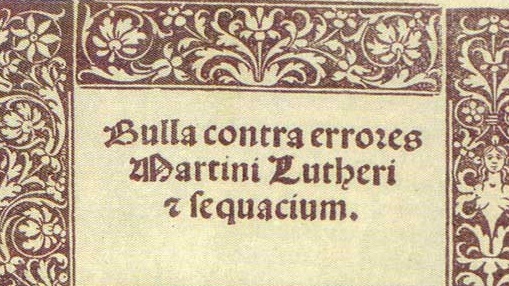

Bei Verlust der Rechtfertigungsgnade durch schwere Sünde ist das Bußsakrament unerlässlich. Luther hatte die drei menschlichen Vorleistungen der Beichte, nämlich Reue, Sündenbekenntnis und Genugtuung, als unnütz und sogar vermessen ebenso abgelehnt wie die wirkliche Absolution der Sünden. Allein der Glaube an die Vergebung der Sünde decke diese zu. Diese Sätze verurteilte Papst Leo X. in der Bannbulle von 1521. Das Konzil betonte die Vergebung der Sünden in der Beichte und damit die Wiedererlangung des Gnadenstandes.

Das Trienter Konzil beschreibt in seiner Rechtfertigungslehre drei Stufen:

- die erste Rechtfertigung als Bekehrung des Ungläubigen (als Taufbewerber) und sein Eintreten in die Gemeinschaft mit Christus in der Kirche;

- dann folgt der Blick auf Wachstum und Bewahrung der Rechtfertigungsgnade durch den liebedurchformten Glauben und gute Werke.

- Schließlich geht es um deren eventuelle Wiedergewinnung in der Beichte. In allen drei Stadien zeigt sich die göttliche Initiative, die sich dem Menschen aus freier Liebe zuwendet, aber auch die notwendige, freie menschliche Mitwirkung an seinem eigenen Heil.

Kein Konsens in den Hauptpunkten der Rechtfertigungslehre

Wenn sich protestantische Theologen ernsthaft mit der tridentinischen Rechtfertigungslehre befassen, sind sie von dem theologisch klugen Traktat (Karl Barth) überrascht, das so vortrefflich ausgearbeitet sei (Adolph von Harnack). Voreingenommen durch die einseitige Hinwendung des frühen Luther auf eine skrupolöse Werkgerechtigkeit, glauben protestantische Theologen vielfach, die katholische Kirche würde pelagianische Irrlehren verbreiten. In Wirklichkeit hatte die Kirche seit Augustinus und erneuert durch Thomas von Aquin immer schon die zuvorkommende Gnade und schenkende Gerechtigkeit Gottes gelehrt, wie oben gezeigt. Das wurde in den tridentinischen Konzilsdokumenten zusammenfassend formuliert. In diesem Punkt hatte Luther nichts Neues lehren können.

Indem aber der Reformator sich von seiner frühen einseitigen Werke-Fixierung auf eine ebenso einseitige Glaubens- und Gnadenlehre (sola fide et gratia) festlegte, veränderte er den gesamten Lehrkorpus der kirchlichen Tradition: Der Glaube wird abgetrennt von Liebe und Hoffnung, das Zusammenwirken von Natur und Gnade gekappt, die Heilswirkung der Sakramente Taufe und Beichte entwertet. Luther machte den Teufel und die Sünde übermächtig, dem Menschen aber sprach er jede natürliche Würde und Fähigkeit zum Guten ab.

Wie kann aus diesen vereinseitigten lutherischen Lehren ein Konsens mit der katholischen Lehre gefertigt werden, wenn man deren jeweilige Aussagen und Sinngehalte ernstnimmt?

Verschwommene ‚Anliegen’ statt Wahrheitssuche

Josef Ratzinger schrieb 1966 in seinem Vorwort zum Werk von Paul Hacker über Das Ich im Glauben bei Martin Luther: „Im Bemühen um die Einheit der Christen geht es um die Wahrheit. Von einem Ökumenismus der Resignation“ hätte man nichts zu erwarten, weil ein Friede, der auf dem Verzicht auf Wahrheit beruht, zugleich den Friedhof des Glaubens darstellen würde. Der katholische Kirchengeschichtler und Lutherforscher Joseph Lortz sah nach den Worten seiner Schülers Erwin Iserloh „in der Auszehrung der Glaubenssubstanz und der weit auswuchernden theologischen Verschwommenheit ein schwere Belastung der ökumenischen Gespräche“.

Diese Warnungen vor dem Nachlassen der Wahrheitsbemühung durch theologische Verschwommenheit war schon vor 60 Jahren aktuell: In seiner Dissertation aus dem Jahre 1957 vergleicht Hans Küng die Rechtfertigungslehre des Tridentinums mit der von Karl Barth, der die Theologie der Reformatoren bis aufs Äußerste zugespitzt hatte. Küng kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen Barth und dem Tridentinum eine grundsätzliche Übereinstimmung bestehe. Dieses Urteil ist eine unredliche Verallgemeinerung. Denn Barth und Trient sind sich nur in einem Nebenaspekt einig, dass beide gemeinsam den Pelagianismus ablehnen. Aber in den entscheidenden Kontroverspunkten gibt es keine Gemeinsamkeiten.

Mit einer ähnlichen Methode der Ablenkung und Verschwommenheit arbeitet der katholische Theologe Otto Hermann Pesch. In seiner Dissertation von 1967 vergleicht er die Rechtfertigungslehre von Thomas von Aquin und Martin Luther. Pesch kommt als Resümee seiner Arbeit zu der wundersamen These: Thomas von Aquin und Martin Luther hätten eigentlich das Gleiche gelehrt. Denn sie würden dasselbe Anliegen vertreten, dass nämlich Gott dem Menschen nahe kommen wolle. Bei diesem theologischen Anliegen hätte sie sich nur unterschiedlicher Ausdrucksweisen bedient.

Das verschwommene und wolkige Wort „Anliegen“ hat seither Schule gemacht. Auch in dem neuen Lutherbuch von Kardinal Kasper ist es ein Schlüsselwort. Es entspricht in etwa dem Ausdruck ‚Geist des Konzils’ als das, was das Konzil „eigentlich“ hätte anstoßen wollen. Mit solchen Worten der Meta-Interpretation von nicht fassbarem Gemeinten hinter den fassbaren Worten kann man sich leicht über die konkreten Aussagen von Konzilslehren hinwegzusetzen. Auch Pesch will von den unverrückbaren dogmatischen Sätzen des Tridentinum wegkommen, um dann diffuse dahinterstehende Intentionen zu konstruieren.

Mit solchen Methoden könnte sich die Kirche mit beliebigen Partnern über jedes Thema auf irgendeinen gemeinsamen Nenner einigen – allerdings um den Preis der Verunklarung durch rhetorischen Nebelschwaden.

Blauer Dunst der „Tintenfischökumenik“

Den blauen Dunst der „Tintenfischökumenik“ (Jörg Baur) findet man auch in einem einflussreichen Beitrag von Karl Lehmann und Wolfhart Pannenberg mit dem Titel: „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ Das 1986 herausgekommene Buch hat wohl auch Pate gestanden für das Ökumene-Dokument „Gemeinsame Erklärung“ von 1997. Die zentrale Aussage der beiden Autoren ist: Es gäbe zwischen Luther und dem Tridentinum gemeinsame „Anliegen“, auch wenn die beiden Seiten sich nicht der Denk- und Sprechweise des anderen anzuschließen vermöchten. Die Unterschiede seien zwar vorhanden, aber keine substantiellen Entscheidungsfragen, welche die Kircheneinheit verunmöglichen würde.

Dieses Ökumene-Modell verzichtet auf das gemeinsame Bekenntnis der vollständigen Wahrheit im Glauben. Es ist ein Ökumenismus der Resignation, der die harte Arbeit um die Wahrheit zugunsten verschwommener Anliegen aufgibt oder zumindest zurückstellt. Solche Beiträge mit oberflächlichen Gemeinsamkeitsperspektiven gehören deshalb bestimmt nicht zu den reichsten und tiefsten ökumenischen Dokumente, wie Papst Franziskus meinte.

Literatur: Prof. Dr. Manfred Hauke, Lugano: Ist Luthers Lehre von der Rechtfertigung katholisch? Anmerkungen zur ökumenischen Diskussion über die Rechtfertigungslehre, in: Theologisches. Katholische Monatszeitschrift, Nr. 03/04 2016, S. 249–274

Text: Hubert Hecker

Bild: Wikicommons