von Roberto de Mattei*

Die Dokumente von Papst Franziskus sind, nach dem vorherrschenden Urteil der Theologen, allgemeine Hinweise pastoralen und moralischen Charakters ohne signifikante lehramtliche Qualität. Das ist ein Grund, weshalb diese Dokumente auf freiere Weise diskutiert werden, als es bisher bei päpstlichen Texten geschehen ist. Zu den gründlichsten Analysen dieser Texte gehört die Studie eines Philosophen der Universität Perugia, Flavio Cuniberto, mit dem Titel Madonna Povertà . Papa Francesco e la rifondazione del cristianesimo (Madonna Armut. Papst Franziskus und die Neugründung des Christentums), erschienen im Verlag Neri Pozza (Vicenza 2016). Die Studie ist besonders den Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium (2013) und Laudato si (2015) gewidmet. Die Prüfung, der Prof. Cuniberto die Texte unterzieht, ist die eines Gelehrten, der die zugrundeliegende These zu verstehen versucht, die häufig hinter einer gewollt zweideutigen und elliptischen Sprache versteckt ist. Zum Thema Armut bringt Cuniberto zwei Widersprüche ans Licht: der erste Widerspruch ist theologisch-doktrinärer, der zweite praktischer Natur.

Was den ersten Punkt betrifft, so weist er darauf hin, daß Papst Franziskus, im Gegensatz zu dem, was man aus dem Evangelium folgert, aus der Armut einen mehr materiellen als spirituellen Zustand macht, um ihn in eine soziologische Kategorie zu verwandeln. Diese Exegese schimmert beispielsweise in der Entscheidung durch, für die Rede über die Seligpreisungen Lukas 6,20 zu zitieren, und nicht den präziseren Matthäus 5,3 (der den Begriff pauperes spiritu gebraucht, jene, die demütig vor Gott leben). Die Armut scheint gleichzeitig ein Übel und ein Wohl zu sein. Cuniberto schreibt dazu:

„Wenn die Armut als materielles Elend, Ausschluß, Vernachlässigung von Anfang als zu bekämpfendes Übel, um nicht zu sagen, als das Übel aller Übel bezeichnet wird und daher das vorrangige Ziel des missionarischen Handelns ist“, macht die neue christologische Bedeutung, die ihr Franziskus zuweist, „zugleich einen Wert, vielmehr einen höchsten und exemplarischen Wert daraus.“

Es handelt sich, wie der Philosoph aus Perugia betont, um ein kompliziertes Gewirr.

„Warum die Armut bekämpfen und ausrotten, wenn sie umgekehrt ein ‘kostbarer Schatz’ und sogar der Weg ins Reich ist? Zu bekämpfender Feind oder kostbarer Schatz?“ (S. 25f).

Der zweite Knoten betrifft die „strukturellen Ursachen“ der Armut. In der Annahme, es handelt sich um ein radikales Übel, scheint Papst Bergoglio die entscheidende Ursache in der „Ungleichheit“ zu sehen. Die von ihm aufgezeigte Lösung, um dieses Übel auszurotten, sei die marxistische und Dritte-Welt-Lösung der Umverteilung der Reichtümer: den Reichen wegnehmen und den Armen geben. Eine gleiche Neuverteilung, die durch eine größere Globalisierung der Ressourcen erfolgen solle, die nicht mehr nur westlichen Minderheiten vorbehalten sein sollten, sondern der ganzen Welt. Die Grundlage der Globalisierung bildet jedoch die Logik des Profits, die einerseits kritisiert, aber andererseits als Weg zur Besiegung der Armut vorgeschlagen wird. Der Superkapitalismus braucht eine immer größere Menge an Konsumenten, doch die Ausweitung des Wohlstandes im großen Maßstab nährt in Wirklichkeit die Ungleichheiten, die man vorgibt, beseitigen zu wollen.

Das Buch von Prof. Cuniberto verdient es zusammen mit dem eines neapolitanischen Gelehrten gelesen zu werden, dem Buch Povertà e ricchezza. Esegesi dei testi evangelici (Armut und Reichtum. Exegese der evangelischen Texte) von Don Beniamino Di Martino, erschienen im Verlag Editrice Dominicana Italiana (Neapel 2013). Das Buch ist sehr technisch. Don Di Martino zerpflückt durch eine rigorose Textanalyse die Thesen einer gewissen pauperistischen Theologie. Die Aussage „Gegen den Geiz, nicht gegen den Reichtum“ faßt, laut Autor, die Lehre der Evangelien zusammen, die er analysiert.

Woher rührt aber die theologische, exegetische und moralische Verwirrung zwischen spiritueller Armut und materieller Armut?

In diesem Zusammenhang kann der sogenannte „Katakombenpakt“ nicht übergangen werden, der am 16. November 1965 in den Domitilla-Katakomben von Rom von rund 40 Konzilsvätern unterzeichnet wurde, die sich darin verpflichteten, für eine „arme und gleiche“ Kirche zu leben und zu kämpfen.

Zu den Gründern der Gruppe gehörte der Priester Paul Gauthier (1914–2002), der die Erfahrung als „Arbeiterpriester“ von Kardinal Emmanuel Suhard gemacht hatte, die vom Heiligen Stuhl 1953 verurteilt worden war. Dann gründete er 1958 mit Unterstützung von Bischof Georges Hakim, dessen Konzilstheologe er war, in Palästina die religiöse Gemeinschaft der Les compagnons et compagnes de Jésus Charpentier (Gefährten und Gefährtinnen von Jesus Zimmermann). Gauthier wurde von seiner Kampfgefährtin Marie-Thérà¨se Lacaze begleitet, mit der zusammenlebte, nachdem er sein Priestertum aufgegeben hatte.

Zu den Unterstützern der Bewegung gehörten Msgr. Charles-Marie Himmer, der Bischof von Tournai (Hennegau, Belgien), der die Treffen im Belgischen Kolleg in Rom durchführen ließ, Dom Helder Camara, der damals noch Weihbischof von Rio de Janeiro war und dann Bischof von Recife wurde, und Kardinal Pierre-Marie Gerlier, der Erzbischof von Lyon. Zudem bestand ein enger Kontakt mit Kardinal Giacomo Lercaro, dem Erzbischof von Bologna, der sich von seinem Berater Giuseppe Dossetti und seinem Weihbischof Luigi Bettazzi vertreten ließ. Mehr dazu findet sich in Il patto delle Catacombe. La missione dei poveri nella Chiesa (Der Katakomben-Pakt. Die Aufgabe der Armen in der Kirche), herausgegeben von Xabier Pizaka und José Antunes da Silva (Edizioni Missionarie Italiane, Bologna 2015).

Msgr. Bettazzi, der einzige noch lebende italienische Bischof, der am Zweiten Vatikanischen Konzil teilnahm, war auch der einzige Italiener, der den „Katakomben-Pakt“ unterzeichnete. Bettazzi, heute 93 Jahre alt, nahm an drei Sitzungsperioden des Zweiten Vaticanum teil. Von 1966 bis 1999 war er Bischof von Ivrea, bis er aus Altersgründen emeritiert wurde.

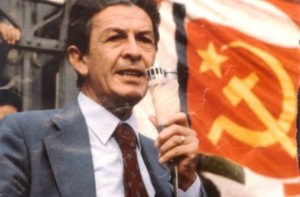

Wenn Dom Helder Camara der „rote Bischof“ Brasiliens war, so ging Msgr. Bettazzi als „roter Bischof“ Italiens in die Geschichte ein. Im Juli 1976, als der Kommunismus unmittelbar davor zu stehen schien, die Macht in Italien zu übernehmen, schrieb Bettazzi einen Brief an den damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens (KPI), Enrico Berlinguer, dem er die Neigung zusprach, „eine originelle Erfahrung des Kommunismus, die verschieden von den Kommunismen anderer Nationen ist“, verwirklichen zu wollen. Gleichzeitig bat er darum, die Kirche „nicht zu bekämpfen“, sondern deren „Weiterentwicklung zu stimulieren, gemäß den Notwendigkeiten der Zeit und den Erwartungen der Menschen, vor allem der Armen, die Ihr vielleicht rechtzeitiger interpretieren könnt oder zu interpretieren versteht“.

Der KP-Chef antwortete dem Bischof von Ivrea mit dem Schreiben Comunisti e cattolici: chiarezza di princà¬pi e basi di intesa (Kommunisten und Katholiken: Klarheit der Grundsätze und Grundlagen eines Bündnisses), das am 14. Oktober 1977 in der Wochenzeitung Rinascita der Kommunistischen Partei abgedruckt wurde.

In diesem Schreiben leugnete Berlinguer, daß die Kommunistische Partei Italiens explizit die marxistische Ideologie als materialistischer, atheistischer Philosophie bekenne, und bestätigte die Möglichkeit einer Begegnung zwischen Christen und Kommunisten auf der Ebene der „Ent-Ideologisierung“. Das bedeute nicht, so Berlinguer, das Gleiche zu denken, aber denselben Weg gemeinsam zu gehen in der Überzeugung, daß man nicht durch das Denken Marxist ist, sondern in der Praxis wird.

Das marxistische Primat der Praxis ist heute in die Kirche eingedrungen, indem die Lehre durch die Pastoral absorbiert wird. Die Kirche riskiert in der Praxis marxistisch zu werden und auch das theologische Verständnis der Armut zu verfälschen. Die wahre Armut ist die Abkehr von den Gütern dieser Erde, in dem Sinn, daß sie der Rettung der Seelen dienen sollen und nicht damit sie verlorengehen. Alle Christen müssen sich von den Gütern der Erde lossagen, denn das Himmelreich ist den „Armen im Geist“ vorbehalten, und einige von ihnen sind berufen in wirklicher Armut zu leben, indem sie auf den Besitz und den Gebrauch der materiellen Güter verzichten.

Diese Entscheidung hat aber deshalb Wert, weil sie frei erfolgt und von niemandem auferlegt wird. Die häretischen Sekten hingegen wollten seit den ersten christlichen Jahrhunderten die Gütergemeinschaft aufzwingen mit dem Ziel, bereits auf dieser Erde eine Gleichheits-Utopie zu verwirklichen.

Auf dieser Linie bewegt sich heute, wer die religiöse Kategorie der Armen im Geist durch die soziologische Kategorie der materiell Armen ersetzen will. Msgr. Luigi Bettazzi, Autor des Büchleins La chiesa dei poveri dal concilio a Papa Francesco (Die Kirche der Armen vom Konzil bis Papst Franziskus“, erschienen im Verlag Pazzini (Villa Verucchio 2014), wurde am 4. April 2016 die Ehrenbürgerschaft des „roten“ Bologna verliehen. Von Papst Franziskus könnte er die Kardinalswürde erhalten, denn unter seinem Pontifikat, habe sich – laut dem ehemaligen Bischof von Ivrea – der Katakombenpakt entfaltet „wie ein Weizenkorn, das – in die Erde gelegt – langsam, langsam gewachsen ist, bis es seine Früchte trägt“.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed eccezione (Stellvertreter Christi. Der Primat des Petrus zwischen Normalität und Ausnahme), Verona 2013; in deutscher Übersetzung zuletzt: Das Zweite Vatikanische Konzil – eine bislang ungeschriebene Geschichte, Ruppichteroth 2011. Die Zwischentitel stammen von der Redaktion.

Bild: Corrispondenza Romana/Wikicommons/Quotidianoeuropeo (Screenshot)