(Rom) Leonardo Di Caprios neuester Spielfilm The Revenant – Der Rückkehrer, ist ein „düsterer und streckenweise unerträglicher“ Film, so der Kinokritiker Andrea Galli. Der mehrfach ausgezeichnete Film wurde in zwölf Kategorien für den Oscar nominiert. Die Audienz des Hollywood-Schauspielers bei Papst Franziskus veranlaßte den Avvenire, die Tageszeitung der Italienischen Bischofskonferenz, aufzugreifen, was im Film nur in einer Szene kurz angedeutet wird. Die Handlung spielt in Dakota, im „Wilden Westen“ Nordamerikas Anfang des 19. Jahrhunderts, als diese Gegend noch lange nicht zu den USA gehörte. Die erwähnte Szene zeigt den Hauptdarsteller inmitten der Wildnis zwischen den Ruinen einer katholischen Kirche. Was abrupt und für den Durchschnittszuschauer völlig unerwartet in den Film tritt, hat jedoch eine historische Grundlage.

Unerschrockene Missionare Anfang des 17. Jahrhunderts

Anfang des 17. Jahrhunderts „war eine Handvoll mutiger Jesuiten, angetrieben von ihrem Glaubenseifer für Christus, bis zum Oberlauf des Missouri und in die Rocky Mountains vorgedrungen“, so Andrea Galli. „Sie waren nicht weniger mutig als die Hauptfigur in The Revenant doch mit einem Unterschied: Sie suchten nicht materiellen Gewinn, sondern das Seelenheil, und es gelang ihnen in die Welt der Indianer vorzustoßen wie sonst niemand vor ihnen.“

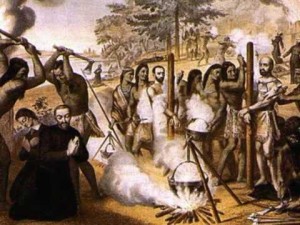

Die Pioniere des Jesuiten-Ordens kamen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in diese Gegend Nordamerikas. Sie unterwiesen die Indianer, brachten sie dazu, ihre unmenschlichen Sitten abzulegen und begannen sie zu evangelisieren und zu taufen. Sie gingen durch unglaubliche Entbehrungen und Prüfungen. Ihre detaillierten Berichte, die sie regelmäßig an ihre Oberen nach Europa schickten, sind erhalten geblieben.

Pater Isaac Jogues (1607–1646) wurde von den Mohawk gefangengenommen.

„Erst nach einem Jahr Gefangenschaft und Folter kehrte er schwer gezeichnet und ohne die Finger einer Hand, die ihm abgetrennt worden waren, in die Heimat zurück. Kurz darauf brach er wieder auf, um zu ’seinen Indianern‘ zurückkehren.“

Pater Jean de Brebeuf (1593–1649) wurde von den Irokesen gefangengenommen.

„Er erlitt unter Folter einen langsamen, qualvollen Tod: ihm wurden mit kochendem Wasser und glühenden Kohlen Brandwunden zugefügt, die Gliedmaßen gebrochen, eines nach dem anderen, dann schnitt man ihm nacheinander die Nase ab, stach ihm die Augen aus und schnitt ihm die Zunge heraus. Er aber betete unentwegt: ‚Jesus, erbarme Dich ihrer‘. Er setzte sein Gebet fort, obwohl er es nur mehr stammeln konnte. Seine Henker, die ihn so übel zugerichtet hatten, schnitten ihm am Ende sein Herz heraus und aßen es und tranken sein Blut zum Zeichen der Bewunderung für seinen Mut, und um sich dieses zu bemächtigen.“

150 Jahre später erinnerten sich Indianer an den „Schwarzrock“

Und in gewisser Weise war dem auch so. Es war eine Gruppe von Irokesen, die die bewundernde Erinnerung an Pater Brebeuf bewahrte und nach Westen in die Rocky Mountains trug. Als 150 Jahre später Indianer davon erfuhren, daß sich im Vorposten von St. Louis auch Jesuiten aufhielten, unternahmen sie vier abenteuerliche Expeditionen über Tausende von Kilometern, um mit Nachdruck darum zu bitten, daß ein „Schwarzrock“ zu ihnen komme und sich bei ihnen niederlasse.

Das geschah tatsächlich. Der flämische Jesuit Pieter-Jan De Smet (1801–1873) aus Ostflandern machte sich auf den Weg. Nach langen Kanufahrten, den Missouri aufwärts und unendlich scheinenden Fußmärschen gelangte er zu den Irokesen. Pater De Smet wird mit den Worten beschrieben: von „väterlichem Lächeln und eisernem Schlag “. Er wurde bald zu einem der besten Kenner eines damals noch weitgehend unbekannten Landes. Er lernte im tiefsten Winter und unter unwirtlichsten Bedingungen zu überleben.

Bekehrung zum „starken und barmherzigen Gott“

Ausgerüstet mit der Heiligen Schrift, dem Brevier und seiner Klarinette – ein bißchen wie im Film Mission – ging er in die Lagerplätze der Indianer. Wo andere sofort den Tod gefunden hätten, fand er Aufnahme. Für die Indianer war er der „weiße Mann“, der nicht „mit gespaltener Zunge“ redete. Durch sein Beispiel bekehrte er zahlreiche Indianer. Einer versuchte ihn eines Tages aus dem Hinterhalt zu töten. Pater De Smet konnte ihn jedoch vom Pferd reißen und ihm im Zweikampf seine Streitaxt entwenden. „Diese Geschicklichkeit und sein Mitleid, das er dem Besiegten bewies, gewannen diesen für den Glauben an den starken und barmherzigen Gott der Katholiken.“ Er sollte einer seiner treuen Gefährten werden und den Weg zu weiteren Bekehrungen ebnen.

„Wasserscheide“ Konzil: der Missionseifer erschlaffte

Die große missionarische Bewegung und Schubkraft, die für die katholische Kirche bis vor einem halben Jahrhundert prägend war, wurde auch durch solche Priester geformt. Doch dann löste sich dieser Pioniergeist und diese Leidenschaft für Christus, die alle Hindernisse zu überwinden schien, plötzlich auf und der Missionseifer erschlaffte. Ein Zusammenbruch, der vom heute 87jährigen Missionar Pater Piero Gheddo (PIME) vor wenigen Jahren in einer denkwürdigen Diagnose beklagt wurde. Gheddo hatte selbst an der Redaktion des Konzilsdekretes Ad Gentes über die Missionstätigkeit der Kirche mitgearbeitet. Er stellte fest, daß das Konzil in Sachen Mission die „Wasserscheide“ bildete. Er berichtete über die Schwierigkeiten, die es bereits beim Zustandekommen des Dekrets gab, über die Forderungen der asiatischen Bischöfe, den Priesterzölibat zu bekräftigen, während lateinamerikanische Bischöfe dessen Aufhebung forderten. Er berichtete auch über ein seltsames Desinteresse an der Mission durch etliche westliche Bischöfe. Pater Gheddo schrieb:

„Nach dem Konzil wurde der religiöse Auftrag zu evangelisieren auf soziales Engagement reduziert: wichtig sei es, den Nächsten zu lieben und Gutes zu tun, so als wäre die Kirche eine Hilfsorganisation, um soziale Ungerechtigkeit oder gesellschaftliche Übel zu beseitigen. Parallel war die ‚wissenschaftliche‘ Analyse des Marxismus in Mode gekommen. Völlig falsche Thesen wurden zu Wahrheiten erhoben, zum Beispiel, daß es nicht wichtig sei, daß sich die Völker zu Christus bekehren, Hauptsache sie nehmen die Botschaft der Liebe und des Friedens an, von der auch das Evangelium spreche. Mit anderen Worten: Mission wurde zum Unwort in einer Zeit von Entkolonialisierung, Emanzipation und Selbstbestimmung, wo der marxistische „Fortschritt“ unaufhaltsam und sein Sieg nur mehr eine Frage der Zeit schien.“

„Politkampagnen“ statt Mission – Die „ganz andere“ Diagnose als Papst Franziskus

In diesem Denken sei der kirchliche Missionsauftrag „ertränkt“ worden und habe sich seither nicht mehr wirklich davon befreien können. Das habe auch damit zu tun, daß sich jene, die vom marxistischen und Dritte-Welt-Denken gelenkt waren, sich der kirchlichen Missionseinrichtungen bemächtigten und sie zu Entwicklungshilfeprojekten umbauten. So gebe es zwar „viele Politkampagnen“, aber kein Missionsideal mehr. 2014 fragte Pater Gheddo provokant: „Wieviel Berufungen weckt ein Marsch für den Regenwald?“

Gheddos Diagnose ist das genaue Gegenteil dessen, was Papst Franziskus am vergangenen 8. Dezember in seiner Predigt zur Eröffnung des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit sagte. Laut Franziskus habe das Zweite Vatikanische Konzil, am selben Tag wurde an den 50. Jahrestag seines Abschlusses gedacht, die Kirche gedrängt, „aus der Dürre, die sie viele Jahre lang in sich selbst verschlossen gehalten hatte, herauszukommen, um mit Begeisterung den missionarischen Weg wieder aufzunehmen“.

„Dürre“? „Verschlossen gehalten“?, fragt der Vatikanist Sandro Magister. „Aber war nicht genau das in den Jahren, den Jahrzehnten und Jahrhunderten vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine wirklich missionarische Kirche, die ‚hinausging‘, die man heute gerne ‚revert‘ hätte?“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/Youtube (Screenshot)