Freifrau Philippina von Guttenberg kämpfte als letzte Äbtissin des alten Hildegardisklosters Eibingen gegen ein antirömisches Verweltlichungs-Programm im kurfürstlichen Bistum Mainz. Ihr couragiertes Eintreten gegen die Selbstsäkularisation der Kirche vor 200 Jahren ist ein mutmachendes Zeichen für glaubenstreue Katholiken heute.

Ein Beitrag von Hubert Hecker.

In diesen Wochen erinnert die Benediktinerinnenabtei St. Hildegardis im Rheingau daran, dass die Heilige und Kirchenlehrerin Hildegard vor 850 Jahren in Eibingen ihr zweites Frauenkloster gründete. Gleichzeitig schaut man dankbar zurück auf die Neugründung und den Neubau des derzeitigen Klosters vor 110 Jahren. Schließlich ist zu verweisen auf die Aufhebung des alten Hildegardis-Klosters vor 200 Jahren. Damals hatten geistliche und weltliche Mächte die Säkularisation des Klosterlebens betrieben. Davon handelt die folgende Ausführung und wie sich eine mutige Klosterfrau dagegen wehrte:

In den Jahren von 1785 bis 1804 war Freifrau Philippina von Guttenberg mit der Leitung des damals freiadligen Benediktinerinnen-Klosters Eibingen bei Rüdesheim betraut – zunächst fünf Jahre als Priorin, danach 13 Jahre als Äbtissin. Sie war die 31. Nachfolgerin der hl. Kirchenlehrerin Hildegard. Ihr Siegelbild zeigt in einem herzförmigen Blattkranz die Rose aus dem Wappen der Freiherren von Guttenberg.

Aus alt-adliger katholischer Familie

Die altadlige Familie von Guttenberg war mit drei Linien im Oberfränkischen nahe Kulmbach beheimatet. Schon seit dem 15. Jahrhundert stellte die katholische Familie Geistliche und Amtsleute für die Fürstbistümer Bamberg und Würzburg sowie das metropolitane Kurfürstbistum Mainz. Auch der Vater der späteren Äbtissin war als Kammerherr und Obrist „über ein Regiment zu Fuß in der Legion Leyanal“ im kurfürstlichen Dienste angestellt. Im Oktober 1731 vermählte er sich in zweiter Ehe mit der Freifrau Wilhelmine Charlotte Philippine von Eberstein, geb. Freiin von Quernheim. Die älteste Tochter Philippina Agatha wurde 1734 auf dem Stammsitz der Mutter in Langendernbach / Westerwald geboren und in der damals neugebauten Barockkirche im benachbarten Frickhofen getauft. Sie wuchs mit vier Geschwistern am Wohnsitz der Familie in Mainz auf. 1754 legte Philippina von Guttenberg ihre feierliche Profess im Hildegardiskloster Eibingen ab, das im Gebiet und unter der geistlichen Aufsicht des Kurfürstentums Mainz stand.

Tochterkloster der heiligen Kirchenlehrerin Hildegard

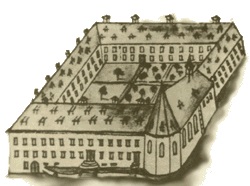

Die heilige Hildegard hatte Eibingen 1165 als Tochterkonvent von ihrem Hauptsitz Rupertsberg gegründet. Nachdem schwedische Truppen 1632 das Stammkloster zerstört hatten, verblieb Eibingen als das einzige Haus der adligen Hildegardis-Schwestern. Nach dem 30jährigen Krieg begann ein Neuaufbau des Benediktinerinnen-Klosters: Mit dem Neubau der Kirche 1681 wurde der Drei-Flügelbau der ansehnlichen Klosteranlage abgeschlossen. Mitte des 18. Jahrhunderts, als Baronesse von Guttenberg ins Kloster eintrat, bescheinigte ein Visitationsbericht dem Konvent ein „auferbauliches klösterliches Leben“. Neben den zwölf Chorschwestern waren ein halbes Dutzend Laienschwestern vorwiegend mit wirtschaftlichen Tätigkeiten betraut. Daneben gab das Kloster einer Reihe von Mägden und Knechten Beschäftigung.

1786 war Freifrau Philippina von Guttenberg – alle Professen behielten im Kloster ihren Geburts- und Familiennamen bei – zur Priorin der Abtei bestimmt worden. Nach dem Tod der Äbtissin nur zwei Jahre später musste sie in der Vakanzzeit die Leitung der klösterlichen Familie allein übernehmen – und das unter äußerst bedrückenden Zeitumständen.

Bischöfe biederten sich dem zerstörerischen Zeitgeist der Aufklärung an

Über die Orden und Klöstern hatten sich schon seit längerem bedrohliche Wolken zusammengebraut: Von der Aufklärung infizierte Bischöfe und Geistliche polemisierten in diversen Schriften etwa seit der Jahrhundertmitte gegen die spezifisch katholischen Glaubensformen: Mies gemacht wurden Wallfahrten und Prozessionen, feierliche Gottesdienste und Andachten, Anbetung und Gregorianik, Marien- und Heiligenverehrung sowie Treue zu Papst und Tradition. Die Liturgie und Zeremonien sollten der Rationalität des Zeitgeistes angepasst werden, der Zölibat beschränkt und leichter Dispensen bei kirchlichen Vorschriften gegeben werden. Die Generalformel der aufgeklärten Kirchenreform lautete: „Auf die ‚äußeren Werke’ sollte weniger Gewicht gelegt, dagegen die ‚innere Frömmigkeit des Herzens’ gehoben werden mit dem Ziel, die öffentliche Moral und Humanität zu verbessern“ – so eine Kommission zur Vorbereitung einer Reform-Synode im Bistum Mainz von 1789. Man erkennt in diesen Programmen eine Anbiederung an den Protestantismus einerseits und eine Anpassung an den rationalistischen Zeitgeist der Aufklärung anderseits. Die Wortführer der Aufklärung lehnten eine „Ceremonial-Religion“ strikt ab und wollten nur in der moralisch-ethischen Ausrichtung die alleinige Legitimation für Religion sehen. Es ist klar, dass unter diesen Aspekten die Orden als Träger der kernkatholischen Lehre, Liturgie und Tradition den aufgeklärten Kirchen-Modernisten ein Dorn im Auge waren.

Anpassung an den Zeitgeist der Aufklärung in Mainz

Im kurfürstbistümlichen Mainz wirkten besonders radikale Aufklärer in die Kirche hinein. Friedrich Karl Joseph Freiherr von Erthal war 1774 zum Mainzer Kurfürstbischof bestimmt worden. Er betrieb mit seinem Weihbischof Valentin Heimes im Bistum einen aufgeklärt-kirchlichen Kahlschlag josephinischen Ausmaßes: 1781 hob der Mainzer Kirchenfürst drei reichbegüterte Abteien per Edikt auf und enteignete die Klöster zugunsten des Mainzer Universitätsfonds. Die Mönche und Nonnen der Karthause zu Mainz sowie von St. Clara und Altmünster wurden auf andere Ordenhäuser verteilt. Von Erthals Ziel war es aber, das Ordenswesen gänzlich auszulöschen, denn er erklärte, „die Klosterkleidung nicht mehr sehen zu wollen“.

Von Erthal selbst präsentierte sich ebenfalls meist in nichtkirchlicher Kleidung: Auf fürstlichen Repräsentationsbildern (siehe Bild) ließ der Mainzer Kurfürst alle weltlich-staatlichen Herrschaftsinsignien in den Vordergrund stellen: Der Hermelinmantel sollte die kurfürstliche Vorrangstellung des Mainzer Fürstbischofs als Erzkanzler des deutschen Kaiserreichs unterstreichen und damit den Anspruch auf Teilhabe an der kaiserlichen Reichsmacht. Unter dem Hermelin-Umhang trug er den damals üblichen kurfürstlichen Purpur-Mantel. Zu den Inisgnien seiner weltlichen Herrschaft gehörte auch der auf dem Tisch liegende Kurhut.

Weltlich-herrscherlicher Anspruch kommt in dem Säulenansatz im Bildhintergrund zum Ausdruck – zusammen mit dem schweren Brokatvorhang ein Arrangement, das seit den Zeiten Ludwigs XIV. für weltliche Fürsten als Symbol absolutistischer Herrschaft galt.

Bei diesem Herrschaftsaufzug wirkt das Schmuckkreuz auf der Brust des Potentaten nur mehr als Dekorationselement. Dagegen wollte der Fürstbischof die spezifisch kirchlich-bischöflichen Insignien wie Mitra und Bischofsstab offensichtlich nicht auf dem Bild gezeigt haben. Der fürstliche Prälat zeigte in seinem äußeren Aufzug das aufklärerische Programm einer Selbstsäkularisierung der Kirche.

In solchem barockfürstlichen Stil zeigte sich der Mainzer Potentat sowie seine Stellvertreter, der Weihbischof und Generalvikar, auch bei kirchlichen Dienstreisen – etwa zur Wahl und Bestätigung einer neuen Äbtissin im Kloster Eibingen am 20. Juli 1791: Der bischöfliche Reisezug wurde angeführt von einem Gardereiter, dahinter ritten oder schritten Sekretäre und Hof-Bedienstete in Gala-Uniformen, dann kam der prachtvolle Hof-Gala-Wagen, von sechs aufgeschmückten Pferden gezogen; den Abschluss bildeten ein oder zwei Reisewagen mit Gepäck und Kammerdienerschaft.

Die Kirche ordnet sich dem Aufklärungsprogramm des Staates unter

Aus dieser Bildrepräsentation eines Potentaten in der staatlich-kirchlichen Doppelrolle als Kurfürst und Erzbischof lässt sich als Herrschaftsverhältnis erschließen, dass die Funktion der fürstlichen Landesherrschaft eindeutig den bischöflich-kirchlichen Status und dessen Aufgaben dominierte, wenn nicht darin aufgehoben sein sollte. Damit ist das Aufklärungsprogramm des Staatskirchentums angedeutet, das von dem Trierer Weihbischof Johann Nikolaus von Hontheim unter dem Pseudonym Justinius Febronius 1763 in die Welt gesetzt worden war. Demnach hätte der Staat die Führungsrolle darin, durch geistige und sittliche Leitung „Licht in Verstand und Herz“ der Untertanen zu bringen und damit ihrer wahren Glückseligkeit als Bestimmung des Menschen zuzuführen. Die Kirche hätte sich diesem staatlich-aufgeklärten Volksbildungsprogramm einzufügen und ihren gesamten Aufbau, ihre Instutionen, Lehreinrichtungen sowie Lehrinhalte auf diesen Zweck zur Humanisierung der Menschheit neu auszurichten. Dieser innerkirchliche Umwandlungsprozess der Kirche in eine sittliche Volksbildungsanstalt sollte von der Regierung gelenkt und überwachst, also im Staatskirchentum verwirklicht werden – ebenfalls eine protestantische Erfindung. Es ist klar, dass alle autonomen Orden, aber insbesondere die klassischen Benediktiner-Orden in diesem rationalistischen und utilitaristischen Reformprogramm als Störfaktoren angesehen wurden.

Der Mainzer Erzbischof Joseph von Erthal begann 1787 mit einem Umwandlungsprogramm für die noch bestehenden Ordenseinrichtungen. In jenem Jahr erteilte er allen Frauenklöstern in seinem Erzbistum den Befehl, die klassischen, lateinisch-gregorianischen Chor- und Messgesänge abzustellen und in den Konventsmessen ausschließlich das neue deutsche Gesangbuch zu benutzen. Im nächsten Jahr ließ er den Benediktiner-Pater, der die geistliche Führung des Klosters Eibingen innehatte, durch einen Weltgeistlichen ersetzen, der unmittelbar unter der Aufsicht und Führung des Mainzer Generalvikariats stand. Schließlich verweigerte der Mainzer Kirchenfürst drei Jahre lang die Neuwahl einer Äbtissin, um bei dem gezielt ohne eigene Führung bleibenden Konvent leichter mit seiner erklärten Absicht durchzudringen, das Ordenskloster aufzuheben bzw. in ein freiadliges Stift umzuwandeln.

Ein nationalkirchlicher Möchtegern-Papst in Mainz

Schließlich war das Wirken des Mainzer Fürstbischofs im Zeitgeist der Aufklärung durch ein antirömisches Programm des Episkopalismus geprägt. Diese Bestrebungen knüpften an die lange Tradition des nationalkirchlichen Gallikanismus’ in Frankreich an, nach dem die Bischöfe der Landeskirche in ihrer geistlichen und juristischen Macht gegenüber Papst und römischer Kurie ebenbürtig, wenn nicht gewichtiger sein sollten. Bei einer Zusammenkunft in Bad Ems (1786) stellten die Kurfürsten und Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier sowie der Salzburger Freimaurer-Erzbischof und Primas Germaniae, Graf Colloredo, einen umstürzlerischen Forderungskatalog auf. Nach diesem antirömischen Programm sollte der Status des Papstes auf die Oberaufsicht eines Ehrenprimas zurückgestuft werden, die jeweiligen Ortsbischöfen die volle geistliche Gewalt über alle katholische Untertanen und kirchliche Personen in ihrem Bistum erhalten und die erzbischöflichen Metropolitan-Kirchenfürsten als kleine nationalkirchliche Papst-Darsteller die volle geistliche Jurisdiktion und Dispensgewalt erhalten. Päpstlich-kuriale Verfügungen sollten nur bei ausdrücklicher Akzeptanz durch die Ortsbischöfe verbindlich sein – also generell unverbindlich. Von Mainz kam der Vorschlag, den Zölibat zur Disposition zu stellen, was aber die anderen Erzbistümer ablehnten. Die Orden sollten vollständig von den in Rom residierenden Generaloberen und Generalkapitel getrennt werden, d. h. vollständig unter der Gewalt des jeweiligen Ortsbischofs stehen.

Umwandlung des Klosters in ein säkularisiertes Stift

Mit Datum vom 20. Julius 1789 ließ der Mainzer Erzbischof von Erthal der in Vakanz amtierenden Priorin vom Kloster Eibingen, Philippina von Guttenberg, folgendes ausrichten: „Da Ihro kurfürstlichen Gnaden geneigt sind, die beiden Jungfräuliche Kloster Eibingen und Schmerlenbach in ein adliges Damen-Stift umzugestalten“, so hätte sie die beiden geistliche Räte „bey Gelegenheit der ihnen gnädigst aufgetragenen Visitation“ in der besagten Hinsicht tatkräftig zu unterstützen. Die beiden Räte waren angewiesen, es „auf eine geschickliche Art so einzuleiten, dass die Conventualinnen mit dieser Umgestaltung selbst zufrieden seyn oder gar eigends dazu anstehen mögen“. Der Mainzer Kirchenfürst glaubte, durch die vorherige Hinauszögerung der Äbtissin-Wahl mit einer amtsschwachen Priorin leichtes Spiel zu haben für seine Kloster-Säkularisierung. Damit hatte er sich aber bei der Klostervorsteherin Philippina von Guttenberg gründlich verrechnet.

Geschickte Strategie der Äbtissin

Schon dem neu eingesetzten Weltgeistlichen als Vertreter und Spion der Mainzer Kurie hatte die Priorin jegliche Einsicht und Aufsicht über die Klosterverwaltung verbeten. Ihre entscheidende Strategie aber bestand darin, dass sie die Schutzrechte des Kurfürsten von der Pfalz in Anspruch nahm und gegen das unrechtmäßige Aufdringen des Mainzer Großfürsten ausspielte. Das Kloster Eibingen lag zwar im Mainzer Gebiet und unterstand damit der Jurisdiktion des erzbischöflichen Kurfürsten, die meisten Klosterbesitzungen aber lagen im Gebiet der Kurpfalz. Darüber hinaus gingen Kloster und Besitzungen auf eine kurpfälzische Stiftung zurück und waren im 14. Jahrhundert mit Brief und Siegel unter den Schutz der kurpfälzischen Fürsten gestellt worden. Priorin von Guttenberg stellte in einem Schreiben vom 7. Januar 1789 an den Kurfürsten von der Pfalz die dringende Bitte um Schutz gegen Kur-Mainz. Als im Sommer 1789 eine kurmainzische Visitation mit dem Ziel der Säkularisierung drohte, entschloss sich die Priorin, das Archiv des Klosters in kurpfälzische Lande zu bringen – und zwar auf das Rathaus nach Alzey. Die geistlichen Visitationsräte gerieten in „Ungesthüm“, als sie von der Verlagerung des Klosterarchivs erfuhren, da damit den aufgetragenen Säkularisationsplänen der dokumentarische Eckstein entzogen war. Trotzdem versuchten sie mit Drohungen und Versprechungen jede einzelne „Klosterfräulein“ zur Einwilligung zu bearbeiten: Bei Umwandlung des Klosters in ein Damenstift würden die Frauen vom Chorgebet sowie dem Tragen der Ordenskleidung dispensiert. „Aber samtliche Fräulein blieben dagegen standhaft und auch die Fräulein Priorin ließ sich nicht bewegen, das Archiv wieder herbeischaffen zu lassen“, heißt es in dem Visitationsbericht der Prälaten. Aus einem Brief der Gräfin Charlotte von Eltz weiß man, dass die Standhaftigkeit der Klosterfrauen im Bistum Mainz respektvoll die Runde machte. Noch während der Visitation ging ein Schreiben der kurpfälzischen Regierung in Mainz ein, in dem die Kurpfalz mit Bezug auf die Stiftung „ehevoriger Pfalzgrafen“ ihre Rechte als Schutzherr des Klosters Eibingen geltend machte.

Im Sommer 1791 erfolgte ein erneuter Versucht des Mainzer Generalvikars, mit Versprechungen und düsteren Drohungen das Kloster abzuwürgen. Man erreichte bei einer förmlichen und druckvollen Befragung jedoch nur, dass sich ein Klosterfräulein dem Ansinnen des Erzbischofs unterwarf – „nicht ohne sichtbaren Unwillen der übrigen“. In dieser bedrückenden Situation entschloss sich die Priorin Philippina von Guttenberg, auf ein Angebot der kurpfälzischen Regierung einzugehen und den Eibinger Konvent in das ehemalige Jesuitenkolleg in Niederingelheim zu verlegen. Ende Juni waren die ersten Möbel- und Kornfuhren für die Übersiedlung gepackt, da endlich signalisierte Mainz ein Einlenken mit der „gnädigsten Gestattung einer Äbtissinwahl“. Damit waren dann auch die Umwandlungspläne vom Tisch. Die Priorin nahm von ihren Umzugsplänen Abstand, zumal bei diesen Absichten auch eine Spaltung des Konvents eingetreten war.

Der Mainzer Großfürstbischof muss klein beigeben

Kurfürst von Erthal hatte den 20. Juli 1791 für die Wahl der neuen Äbtissin von Eibingen angesetzt. Der Generalvikar Freiherr von Redwitz leitete den geistlichen Wahlakt im Kloster höchstselbst. Aber nach drei Wahlakten war von den zehn wahlberechtigten Professen kein Ergebnis mit kanonischer Mehrheit zustande gekommen. Der Zwiespalt im Konvent, der sich bei den Umzugsplänen zum ersten Mal gezeigt hatte, wirkte sich nun bei der Wahl aus. Erst unter der drohenden Perspektive, dass damit der Kurfürst das Recht hätte, eine Äbtissin zu bestimmen, einigten sich die Klosterfrauen in einem vierten Wahlgang einstimmig auf die bisherige Priorin, Freifrau Philippina von Guttenberg, als neue Äbtissin. Der Generalvikar übergab ihr mit dem Äbtissinnenstab alle Vollmacht „in Spiritualibis und Temporalibis“. Nachdem die „erwählte Äbtissin des adelich-jungfräulichen Klosters zum Berg des heiligen Ruperts und in Eibingen“ – so der offizielle Titel – gegenüber dem Erzbischof in Mainz den Treueid geschworen hatte, nahm die Neuerwählte auf dem Abteistuhl das Gelöbnis der „obedientia usque ad mortum“ von jeder einzelnen Chor- und Laienschwester entgegen.

Die Revolution der Aufklärung zeigt ihre hässliche Kriegsfratze

Der neuen Äbtissin war es nur wenig länger als ein Jahr vergönnt, das Kloster in ruhigen Zeitläuften zu leiten. Am 21. Oktober 1792 fiel Mainz in die Hände französischer Revolutionstruppen und schon zwei Tage später begannen die Aufdringlichkeiten und Plünderungen französischer Soldaten. Anfang November plünderte eine Franzosen-Soldateska das Kloster und führten 105 Sack Korn und 600 Zentner Heu nach Mainz. Mit der Ausbreitung französischer Soldaten und Ideen auch in kurpfälzischem Gebiet weigerten sich immer mehr Pächter von Klostergütern, ihre pflichtmäßigen Abgaben zu leisten, bis die preußischen Truppen die französische Raubarmee wieder zurücktrieb. In diesen Zeiten wurde das Kloster Eibingen zum Asyl für deutsche und französische Flüchtlinge und sogar für Amtsleute aus der Kurpfalz. Die Haus- und Gutzerstörungen durch die Franzosen wurden repariert.

Der Seperatfrieden zwischen Preußen und Frankreich am 5. April 1795 brachte kaum eine Atempause im Krieg, denn die linksrheinischen Gebiete, auf denen die Klostergüter lagen, waren weiterhin den Drangsalierungen französischer Stoßtrupps ausgesetzt. 1797 ging der Krieg an allen Fronten weiter und damit die Bedrängnisse für das Kloster selbst: Seit 1793 hatte das Kloster sich laufend an „Fuhrfronden“ für Kurmainz, Franzosen und Preußen zu beteiligen. Man musste Wein, Leinen und alles entbehrliche Kirchensilber liefern. Durchziehende kaiserliche Truppen nahmen die Kühe mit aus dem Stall, trotzdem wurden ständig neue Kriegssteuern und Kontributionen verlangt. Am Ende des Jahrhunderts war in das ehemals reiche Kloster der Hunger eingekehrt: “Wir würden gern Gerstenbrod essen wollen, wenn wir es nur hätten“, heißt es in dem Brief einer Konventualin. „Wir haben weder Frucht noch Holz noch Mehl noch Geld und nicht einmal Kredit mehr.“

Habgierige deutsche Fürsten stürzen sich auf die kirchlichen Besitztümer

Mit dem Frieden von Luneville am 9. Februar 1801 waren zwar die Kämpfe zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich zuende, aber die Friedensbedingungen brachten neues und schlimmeres Ungemach über das Kloster. Der neue Franzosen-Führer Napoleon hatte die deutschen Fürsten als Ersatz für die geraubten linksrheinischen Gebiete auf die Kirche verwiesen: Sie sollten sich an deren Herrschaften und Besitz schadlos halten. Die Übernahme der politischen Herrschaft in den Fürstbistümern, also die politische Herrschaftssäkularisation, war nicht weiter zu beanstanden und sogar förderlich für die Kirche, indem sie von der reichskirchlich-politischen Herrschaft „entweltlicht“ wurde. Im konkreten Fall musste der Mainzer Erzbischof seinen Hermelin-Mantel ablegen, damit er sich mit Mitra und Hirtenstab besser um die geistlichen Belange seines Bistums kümmern konnte.

Dagegen waren die Vermögens-Säkularisationen bei kirchlichen Besitztümern als entschädigungslose Enteignungen und insofern als unrechtmäßige Raubakte zu werten. Das gilt umso mehr, als diese kirchlichen Immobilien und fromme Stiftungen nicht in den Staatsbesitz eingebracht, sondern dem persönlichen Eigentum des jeweiligen Fürsten einverleibt wurden – mit der Folge, dass im Herzogtum Nassau etwa die jährlichen Einnahmen aus den herzoglichen Domänen höher ausfielen als die staatlichen Steuereinnahmen.

Fürst Karl Wilhelm von Nassau-Usingen, residierend in Wiesbaden-Biebrich, wartete erst gar nicht den Abschluss der Länderschacher-Verhandlungen im Reichsdeputationshauptschluss in Regensburg ab, sondern stellte schon im Herbst 1802 an die Rheingauer Klöster Eberbach, Eibingen, Tiefenthal, Gottesthal und Marienhausen Besitzansprüche, da sie in dem Gebiet geistlicher Herrschaften lagen, deren Übernahme ihm signalisiert worden war. Der nassauische Fürst ließ auch die ökonomischen Gegebenheiten des Klosters Eibingen aufnehmen – mit dem Ergebnis, dass die Passiva des Klosters die Aktiva um 9.530 Gulden überstieg. Deshalb hatte es der habgierige Fürst mit der endgültigen Übernahme von Eibingen auch nicht so eilig wie etwa bei dem benachbarten ertragreichen Kloster Eberbach, bei dem er sogleich nach Abschluss der Reichsverhandlungen 1803 mit der völligen Enteignung und Vertreibung der Mönche zuschlug. In Eibingen ließ der nassauische Fürst zunächst alles beim alten – außer dem Verbot, Postulantinnen als Novizen aufzunehmen: Er wollte das Kloster aussterben lassen.

Die Äbtissin von Guttenberg stirbt vor der endgültigen Klosteraufhebung

Der Äbtissin war es in den letzten Lebensjahren noch vergönnt, in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Klosters eine gewisse Gesundung zu sehen. Im Frühjahr 1804 stand die Eibinger Konventsvorsteherin Freifrau Philippina von Guttenberg im 70. Lebensjahr und sah ihrer goldenen Professfeier im Sommer des gleichen Jahres entgegen. Da erkrankte sie im März an einer schweren Lungenentzündung und entschlief am 24. März 1804, dem Samstag vor Palmsonntag, „ganz sanft und gottselig im Herrn“. Die Begräbnisfeierlichkeiten leitete der abgesetzte Vorsteher der nahen Abtei Eberbach, Pater Leopold von Rüdesheim, womit der letzte Abt von Eberbach die letzte Äbtissin von Eibingen zu Grabe trug.

Das Einstehen der Klosterfrauen für den kernkatholischen Glauben in der aufgeklärten Abbruchzeit: ein mutmachendes Glaubenszeugnis für den neuen Aufbruch der Kirche

Am 12. Februar 1814 unterzeichnete Herzog Friedrich August von Nassau das endgültige Aufhebungsdekret, das Zerstörungsurteil für das altehrwürdige Kloster Eibingen. Die nassauische Regierung ließ Kloster und Klosterkirche vollständig ausräumen und an die im gleichen Jahr wiederaufgebaute Rochus-Kapelle in Bingen verkaufen. Das Rochus-Kirchlein hatte schon 1795 das Zerstörungsschicksal durch die Kampfparteien in den Revolutionskriegen erlitten. Mit dem Wiederaufbau der Pest-Votivkirche durch die Bingener Rochus-Bruderschaft und der Wiederaufnahme der Rochus-Wallfahrten war aber zugleich auch ein Signal gesetzt, das das Ende der aufgeklärten Selbstzerstörung der Kirche einläutete und einer neuen Frömmigkeitskultur Platz machte, die sogar Goethe beeindruckte: Der Dichterfürst beschrieb wohlwollend Prozessionen und Reliquienverehrung zum St. Rochus-Fest am 16. August 1814, später stiftete er selbst ein Gemälde für die Rochus-Kapelle.

Das Eibinger Hildegardis-Kloster hatte also mit seinen übertragenen Einrichtungen passiv mitgeholfen, dass in der Rochus-Verehrung ein Keim gelegt wurde für eine neue kernkatholische Glaubenskultur, die in der ultramontanen Bewegung dreißig Jahre später zu sichtbarer Breite und Blüte herangewachsen war – etwa in der Heilig-Rock-Wallfahrt von 1844 mit 1,2 Millionen katholischen Pilgern. Neben dieser passiven Hilfestellung sollte erst recht die aktive Haltung des Eibinger Konvents unter der Führung der couragierten Äbtissin Philippina von Guttenberg gewürdigt werden, die in ihrem mutigen Einstehen für die Kernwerte des katholischen Glaubens schon während der kirchlich-aufgeklärten Abbruchzeit zum Ende des 18. Jahrhunderts ein mutmachendes Glaubenszeugnis und Vorbild für den neuen Aufbruch der Kirche im 19. Jahrhundert gegeben hatte.

Als späte Frucht dieser Kirchenblüte stiftete im Jahre 1900 Fürst Karl Heinrich zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg ein neues Kloster für Eibingen, das bis 1904 oberhalb des alten Klosteranlage gebaut und von Benediktinerinnen der Abtei St. Gabriel in Prag besiedelt wurde.

Hauptquelle für diesen Artikel: Philippine von Guttenberg. Die letzte Äbtissin von Eibingen vor der Säkularisation, von Adelheid Simon O.S.B., in: Lebens- und Kultur-Bilder aus der Geschichte des fränkischen Geschlechts von Guttenberg, zusammengestellt und herausgegeben von Wilhelm Engel, in: Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, 12./13. Band, Ferdinand Schöningh, Würzburg, 1958

Text: Hubert Hecker

Bild: Katholikenkreis/Wikicommons/AK Ansichtskarten