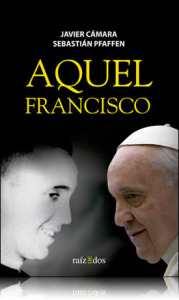

(Buenos Aires) „Aquel Francisco“ (Dieser Franziskus) ist ein vergangene Woche in Argentinien im Verlag Raiz de Dos von Cordoba erschienenes Buch, das sich dem Leben Jorge Mario Bergoglios widmet, besonders seinem „Exil“ in der argentinischen Provinz Cordoba. Es will neues „Licht in die Zeit“ bringen, in der Pater Jorge Mario Bergoglio innerhalb des Jesuitenordens in „Ungnade gefallen und exiliert“ worden war. Der Priester sei damals als „verrückt und fast unzurechnungsfähig“ bezeichnet worden. Ein Vorfall, der nicht nur die Oberen der Jesuiten Argentiniens, sondern auch in anderen lateinamerikanischen Ländern und auch das Generalhaus des Ordens in Rom betroffen habe. Eine „Reihe von Verleumdungen unter denen der Papst vor mehr als 20 Jahren zu leiden hatte“, wie die Autoren des Buches schreiben.

Vier Jahre Cordoba

In den insgesamt vier Jahren in Cordoba habe Papst Franziskus zwei Schlüsselmomente seines Ordenslebens gehabt. Von 1958–1960 besuchte er in Cordoba das Noviziat des Jesuitenordens und 1990–1992 verbrachte er dort ein „Exil“, zu dem ihn seine Ordensbrüder „verurteilt“ hatten.

Die wichtigste Quelle für das Buch stellt Papst Franziskus selbst dar, mit dem die beiden Journalisten aus Cordoba, Javier Cámara und Sebastián Pfaffen mehrere Telefongespräche führen konnten. Erzbischof Carlos Nañez von Cordoba hatte den Papst über das Buchprojekt informiert, so entstand der Kontakt zum Autorenduo.

Am 26. September überreichten die Autoren persönlich Papst Franziskus in Santa Marta ein Exemplar des Buches, das am 9. Oktober in Cordoba öffentlich vorgestellt wird.

Um ihn bildeten sich immer und überall „Bergoglianer“ und „Antibergoglianer“

Cámara und Pfaffen suchen nach Antworten, warum Bergoglio zum Weihbischof von Buenos Aires ernannt wurde. Eine Ernennung, die zum Initialereignis eines kirchlichen Aufstiegs wurde, die bis zur Wahl zum Papst führte. Ebenso gehen sie der Frage nach, warum sich überall, wo der heutige Papst auftrat, um ihn herum immer Gruppen von „Bergoglianern“ und „Antibergoglianern“ bildeten: „Ob es sein Verhältnis zum Orden, zum argentinischen Staat, zum Peronismus, zum Marxismus, zu Domingo und Eva Peron betrifft“.

Angesprochen auf sein „Exil“ in Cordoba, möchte der heutige Papst für sich nicht von einer „Noche oscura“, einer dunklen Nacht, sprechen, das sei „etwas für Heilige“. Er sei „nur ein armer Kerl“. Für ihn sei es mehr „eine Zeit der inneren Reinigung“ gewesen.

Kometenhafter Aufstieg, kurzer Fall, noch höherer Aufstieg

Es seien einsame Jahre gewesen, nachdenklich und hart für den künftigen Papst, schreiben die Autoren. Bergoglio habe zunächst eine „kometenhafte Karriere“ erlebt. Er wurde kaum zum Priester geweiht bereits zum Novizenmeister der Ordensprovinz ernannt. Im Alter von erst 36 Jahren war er bereits Provinzial der Gesellschaft Jesu für Argentinien und Rektor der Ordenshochschule von San Miguel.

Dann erfolgte eine radikale Zäsur. Bergoglio wurde 1990 aller Ämter und Aufgaben entbunden und in das 700 Kilometer von Buenos Aires entfernte Cordoba versetzt. Dort erhielt er für zwei Jahre ein Zimmer in der Ordensniederlassung, aber „keine Aufgabe“. Er wurde nicht einmal regelmäßig für die Meßzelebration in der Kirche des Ordens eingeteilt, allerdings für die Beichtzeiten.

Die Autoren schreiben, daß Pater Bergoglio von der neuen Provinzialleitung nach Cordoba „strafversetzt“ wurde. Für die Exilierung sei der neue Provinzial Pater Victor Zorzin verantwortlich gewesen. Er sei unter Bergoglio bereits Vize-Provinzial gewesen und sei nicht einverstanden gewesen mit „vielen Entscheidungen die Pater Jorge getroffen hat, sowohl pastorale als auch in der Leitung“ (Seite 176).

„Verleumdungskampagne“ bis in das Generalhaus in Rom

Pater Victor Zorzin war von 1986–1991 Provinzial. Ihm folgte von 1991–1997 Pater Ignacio Garcà¬a‑Mata. Die Autoren schreiben, daß es während der Amtszeiten von Zorzin und Garcàa‑Mata „eine Verleumdungskampagne“ gegen Bergoglio gegeben habe, die „die Grenzen der argentinischen Ordensprovinz überschritt und auf die Jesuitenleitungen anderer Länder Südamerikas und sogar das Generalat in Rom“ übergriff. Dies lasse sich aus einer Reihe von Gesprächen mit Ordensangehörigen rekonstruieren.

In einem Interview mit Radio Maria Argentinien sagte Pfaffen, daß bereits beim einfachen Priester Bergoglio sein „besonderer pastoraler Stil“ erkennbar geworden sei.

„Schade, daß er verrückt ist!“

Die Autoren erzählen eine Anekdote von Pater àngel Rossi, einem geistlichen Sohn Bergoglios, der schildert, wie sehr der heutige Papst darunter gelitten habe: „Dem Orden nahestehende Personen, sorgten für die Verbreitung des Gerüchts, das aus jesuitischen Quellen stammte, daß jener Mann, der Ordensprovinzial war, der so jung und so brillant war, sich in Cordoba zurückgezogen hatte, weil er krank war, weil er verrückt war. Als meine Mutter starb, trat ein Laie, der der Ordensniederlassung sehr nahestand, an mich heran und zeigte auf Bergoglio, der am Sarg kniete und betete: ‚Schade, daß er verrückt ist!‘ Ich schaut ihn an und sagte: ‚Wenn dieser Mann verrückt ist, was bin dann ich?‘“

Dann schlagen die Autoren einen großen Bogen bis in die Jetztzeit: Bergoglio habe auch als Erzbischof den Eindruck gehabt, daß in einigen römischen Dikasterien noch immer, wenn auch mit „geringer Intensität“ gegen ihn ein Krieg geführt worden sei. Einer von ihnen, so Cámara und Pfaffen sei „zweifellos“ der Präfekt der Kleruskongregation, Kardinal Mauro Piacenza gewesen. Deshalb sei er einer der ersten gewesen, die in diesem Pontifikat aus ihrem Amt entfernt wurden. Doch Papst Franziskus habe ihnen einen „würdigen Abgang“ gewährt. Kardinal Piacenza wurde zum Großpönitentiar „befördert“. An seiner Stelle ernannte der Papst seinen Vertrauten Beniamino Stella, den er dann auch zum Kardinal erhob.

„Eiserne Loyalität“

Die Entfernung von Kardinal Piacenza sei in keiner Weise ein „Affront“ gegen Benedikt XVI. gewesen, nichts sei „weiter von der Realität entfernt als das“. Papst Franziskus habe seine Gründe gehabt. Die Kongregation habe innerhalb eines Jahres völlig das Gesicht gewechselt. Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter sei in ihre Diözesen zurückgeschickt und durch andere Priester ersetzt worden. Offensichtlich, so die Autoren, hätten die meisten von ihnen nicht das Vertrauen Stellas genossen, der eine von Piacenza „sehr verschiedene Art“ habe. Stella fordere „eiserne Loyalität“.

Die Idee für den radikalen strukturellen Eingriff in der Kleruskongregation sei noch von Papst Benedikt XVI. entwickelt, aber eben erst unter Franziskus umgesetzt worden. Papst Franziskus aber habe die „Unzufriedenheit“ der Versetzten abbekommen, denn die Mehrzahl der Abgesetzten, so die Autoren, sei „natürlich“ damit nicht zufrieden gewesen.

Das Buch stellt wichtige Fragen und bietet interessante Ansätze. Ihrem selbstgesteckten Anspruch, „Licht“ in einige Zusammenhänge zu bringen, werden die beiden Autoren allerdings nicht gerecht. Die erklärte Absicht, das Buch dem Papst zu widmen, machte dies bereits von vorneherein unmöglich. Das Autorenduo liefert interessante Details, aber keine zusammenhängende und vor allem schlüssige Analyse, die für das Verständnis dieses Pontifikats von besonderer Bedeutung wäre. Die Teile zu Konklave und Pontifikat bleiben auf der Ebene der Hofberichterstattung. Es erstaunt, daß sich die Publikationen über den Papst gerade aus Argentinien kaum von jenen in Europa unterscheiden, wo bis zum Abend des 13. März 2013 kaum jemand etwas über Jorge Mario Bergoglio wußte.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Sacro&Profano/Radio Maria Argentina (Screenshots)