(Rom) Im Oktober tritt auf Wunsch von Papst Franziskus die außerordentliche Bischofssynode zum Thema Familie zusammen. Seither wächst in- und außerhalb der Kirche der Druck verschiedenster Kräfte, die eine Änderung der kirchlichen Lehre zum Ehesakrament, zur Sexualität, zur Familie oder gleich ihres ganzen Menschenbildes fordern. „Das Spiel wird gefährlich“, kommentierte der Vatikanist Sandro Magister und meinte das nicht nur auf das UNO-Kinderrechtskomitee bezogen, sondern ebenso auf die „Meinungsumfrage“, in die im deutschen Sprachraum der Fragebogen der Bischofssynode umfunktioniert wurde, mit bereits vorab feststehendem „progressiven“ Ergebnis. Auch mit Blick auf Papst Franziskus, der die Synode einberufen und den Fragebogen mit absehbaren Folgen des Papst-Vertrauten Neo-Kardinal Baldisseri gebilligt hat, und ebenso auf die ausgerechnet in Deutschland getätigten Aussagen des Papst-Vertrauten Kardinal Maradiaga. Wird das Spiel gefährlich?

(Rom) Im Oktober tritt auf Wunsch von Papst Franziskus die außerordentliche Bischofssynode zum Thema Familie zusammen. Seither wächst in- und außerhalb der Kirche der Druck verschiedenster Kräfte, die eine Änderung der kirchlichen Lehre zum Ehesakrament, zur Sexualität, zur Familie oder gleich ihres ganzen Menschenbildes fordern. „Das Spiel wird gefährlich“, kommentierte der Vatikanist Sandro Magister und meinte das nicht nur auf das UNO-Kinderrechtskomitee bezogen, sondern ebenso auf die „Meinungsumfrage“, in die im deutschen Sprachraum der Fragebogen der Bischofssynode umfunktioniert wurde, mit bereits vorab feststehendem „progressiven“ Ergebnis. Auch mit Blick auf Papst Franziskus, der die Synode einberufen und den Fragebogen mit absehbaren Folgen des Papst-Vertrauten Neo-Kardinal Baldisseri gebilligt hat, und ebenso auf die ausgerechnet in Deutschland getätigten Aussagen des Papst-Vertrauten Kardinal Maradiaga. Wird das Spiel gefährlich?

„Ideologisch motivierter“ UNO-Angriff auf Kirche vor Bischofssynode

Der „ideologisch motivierte“ Bericht des UNO-Kinderrechtskomitees, wie der Ständige Beobachter des Heiligen Stuhl bei der UNO in Genf, Erzbischof Tomasi kommentierte, ist auch unter diesem Blickwinkel zu lesen. Die Katholische Kirche wird „überraschend“ (Erzbischof Tomasi) unter Anklage gestellt, ob berechtigt oder nicht, spielt dabei für viele Massenmedien nicht wirklich eine Rolle. Der Grund ist in den „Empfehlungen“ zu suchen, die der Anklage nachgeschoben wurden. Darin ist minutiös aufgelistet, was sich das Komitee von der Kirche erwartet: eine Änderung ihrer Haltung zu Abtreibung, Verhütung, Homosexualität, Gender-Ideologie und Sexualaufklärung. Es scheint wenig glaubhaft, daß das Komitee nur im Namen der achtzehn „Experten“ sprach und in völliger Eigenregie handelte.

Dem UNO-Kinderrechtskomitee stehen neben der Norwegerin Kirsten Sandberg vier Vizepräsidenten aus Saudi-Arabien, Bahrein, Äthiopien und Sri Lanka zur Seite. Insgesamt kommen fünf von 18 Vertretern aus islamischen Staaten. Alles Länder, die nicht gerade mit ihrer Einhaltung der Menschenrechte brillieren. Doch die 18 Komitee-Mitglieder nahmen sich kein Blatt vor den Mund, als es gegen die Katholische Kirche ging. Die Durchsicht der Mitglieder ist durchaus aufschlußreich: Unter den westlichen Mitgliedern finden sich bekannte Befürworter der Homo-Agenda, wie die Italienerin Maria Rita Parsi. Die Berufung der Österreicherin Renate Winter wurde von der Sozialistischen Partei Österreichs mit Einsatz gefördert und unterstützt. Einige Mitglieder sind gewissermaßen Marke Eigenbau der UNO, da sich ihre Karriere weitgehend in bestimmten UNO-Gremien abspielte, deren Geist nur schwer als christlich bezeichnet werden könnte. Mehrheiten gegen die Katholische Kirche sind unter solchen Voraussetzungen nicht schwierig zustandezubringen. Die arrogante Art allerdings, mit der die 18 „Experten“ den kirchlichen Einsatz gegen Pädophilie ignorierten und die Zuständigkeit des Kinderrechtskomitees überschritten, haben etwas Bedenkliches.

„Das Spiel wird gefährlich“, kommentierte der Vatikanist Sandro Magister und merkte an, daß Papst Franziskus auch in diesem Rundumschlag gegen die Kirche geschont wurde. Die „Empfehlungen“ des UN-Komitees zielen durchwegs auf Themen ab, die Gegenstand der von Papst Franziskus einberufenen Bischofssynode im Herbst sind. „Das Spiel wird gefährlich“, so Magister.

Deutsche Bischöfe geben bizarr irritierendes Bild

Im deutschen Sprachraum vergeht keine Woche, in der nicht ein Bischof oder hoher Kirchenvertreter mehr oder weniger dreist eine Änderung der kirchlichen Morallehre fordert. Das Szenario hat etwas bizarr Irritierendes, denn schließlich sollte ja ein Bischof sich als erster unter den Gläubigen mit der kirchlichen Lehre identifizieren und seine Herde darin unterweisen und stärken. Stellungnahmen, wie die jüngste vom Trierer Bischof Stephan Ackermann, hören sich nach einem Fernstehenden an, der mit Unverständnis von außen etwas von der Kirche fordert. Ackermann, 2009 von Papst Benedikt XVI. ernannt, scheint zum Kreis der zahlreichen Fehlbesetzungen auf deutschen Bischofsstühlen zu gehören. Vor wenigen Tagen schrieb ein Leser, daß er über die „Treffsicherheit der Nuntien“ staune, „ungeeignete Kandidaten vorzuschlagen“. Darüber staunen darf man zurecht. Die Wahrheit dürfte jedoch darin liegen, daß diese Bischofsernennungen ein „gutes Mittelmaß“ des jeweiligen diözesanen Klerus darstellen, was die Sache zugebenermaßen noch weit dramatischer erscheinen läßt.

„Würden die Bischöfe die Zeit dafür einsetzen, den Glauben der Kirche gerade auch zu den ‚heißen‘ Themen zu verkünden, die sie darauf verwenden ihn zu kritisieren, sich von ihm zu distanzieren und zeitgeistige Änderungen anzuregen, würde es um das religiöse Leben wesentlich besser bestellt sein“, schrieb Riscossa Cristiana zur deutschen Diskussion um die Zulassung wiederverheiratet Geschiedener zu den Sakramenten. Bischof Ackermann meinte jüngst, die Menschen von heute würden die kirchliche Lehre nicht mehr verstehen. Vielleicht sollte man sie ihnen einfach und endlich wieder erklären.

Jagdstimmung in der Schweiz: Bischof Vitus Huonder scherte mit seiner Antwort aus

In der Schweiz liegen die Angriffe gegen den Churer Bischof Vitus Huonder auf derselben Linie. Huonder veröffentlichte seine exzellente Antwort zum Fragebogen der Bischofssynode im Internet. Seither steht der Bischof brutal oder subtil von verschiedenen Seiten unter Dauerbeschuß, einschließlich einiger bischöflicher Mitbrüder, denen der streitbare Churer Oberhirte lästig ist. Ein Vergleich seiner Antwort mit jenen anderer Diözesen legt die Glaubensdefizite gnadenlos offen. Einige wollten, daß die Schweizer Bischöfe eine gemeinsame Antwort nach Rom schicken, die mittels Mehrheitsbeschluß in eine bestimmte Richtung gehen sollte. Bischof Huonder durchschaute das Spiel und wollte nicht durch eine „Mehrheit“ unsichtbar gemacht werden. Dem kam er durch die eigenständige Veröffentlichung seiner Antwort zuvor. Seither herrscht Jagdstimmung.

Papst Franziskus selbst ermöglichte mit dem Fragebogen des Sekretariats der Bischofssynode, daß der Druck auf die Kirche erhöht werden kann. Der Fragebogen stammt von einem der engsten Mitarbeiter des Papstes, Erzbischof Lorenzo Baldisseri. Franziskus machte ihn zum Sekretär der Bischofssynode und wird ihn am 22. Februar zum Kardinal erheben.

Antworten glaubenstreuer Katholiken einfach verschwunden

Die Diözesen des deutschen Sprachraums machten die Erhebung, die sich eigentlich an die Bischöfe richtete, mehr oder weniger zu einer Art „Meinungsumfrage“. Im Internet konnte jeder ohne Zugangskriterien darauf antworten. Seit die Ergebnisse bekannt sind, staunen vor allem rechtgläubige Katholiken. Die Antworten seien ein Plebiszit für nichtkatholische Positionen wie die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten und die Anerkennung der Homosexualität geworden. Das Ergebnis fiel damit exakt so aus, wie bestimmte progressive kirchliche Ämter bekanntermaßen denken. Der Redaktion liegen zahlreiche Antworten und Belege von glaubenstreuen Katholiken vor, die sich schriftlich an ihre Bischöfe wandten oder im Internet den Fragebogen ausfüllten, die katholische Lehre verteidigten und teils harsche Kritik an teil häretischen Praktiken in den Diözesen und Pfarreien übten. Doch in den offiziellen Ergebnissen findet sich davon keine Spur. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

So verwundert es nicht, daß selbst die Bischöfe bei der Vorstellung der „Ergebnisse“ diese kirchenkritische „Monopolmeinung“ vertraten. Kardinal Maradiaga, ein anderer Papst-Vertrauter, gab in seinem Interview vom 20. Januar die Linie vor, die von nicht wenigen Bischöfen im deutschen Sprachraum freudig aufgegriffen wurde: Die alte Familie gebe es nicht mehr. Alles sei neu. Auch die Kirche müsse daher neue Antworten auf der „Höhe der Zeit“ geben.

Ist heutige Situation für die Kirche wirklich etwas ganz Neues?

„Stimmt es aber wirklich, daß die Kirche heute einer nie gekannten, neuen Situation gegenübersteht?“, fragt der Vatikanist Sandro Magister. „Keineswegs“ seine Antwort. Als die von Christus gestiftete Kirche ihren Weg durch die Geschichte begann, stand sie einer Vielzahl ganz unterschiedlichster Formen im Verhältnis zwischen den Geschlechtern gegenüber, einschließlich der Homosexualität, der Scheidung und des Kindermordes. In diese „Diversität“ hinein trugen die Christen das von Christus ihnen offenbarte Modell der unauflöslichen Ehe. „Und das war keineswegs ein ‚altes‘ Modell, sondern ein ganz neues und zudem von hohem Anspruch, damals wie heute“, so Magister.

Die christliche Ehe war im Dickicht ungeordneter Modelle eine regelrecht revolutionäre Neuheit, der starker Widerstand entgegengesetzt wurde, die sich jedoch schrittweise durchsetzte, weil sie der Natur des Menschen entspricht. Heute geht die Entwicklung als logische Folge einer allgemeinen Entchristlichung in die umgekehrte Richtung. Es ist fataler Rückschritt in die alte heidnische Zeit, nicht ein „Fortschritt“ in etwas angeblich noch nie Dagewesenes. Um so mehr erstaunt es, wie bereitwillig selbst Bischöfe diesen Rückschritt zu unterstützen scheinen, der nicht der Schlüssel zu einer neuen christlichen Ära ist, wie Kardinal Maradiaga orakelte, sondern ein Schritt in die Entchristlichung.

Benedikt XVI.: „Ehepastoral muß auf der Wahrheit gründen“

Joseph Kardinal Ratzinger schrieb 1998 im italienischen Band der Glaubenskongregation „Die Seelsorge für wiederverheiratet Geschiedene“ (Documenti e Studi 17): „Die Ehepastoral muß auf der Wahrheit gründen“. Sein Vorwort ließ er am 30. November 2011 als Papst Benedikt XVI. wegen der Aktualität im Osservatore Romano erneut veröffentlichen. Darin widersprach er jener innerkirchlichen Meinung, die behauptet, die heutige Ehelehre der Kirche stütze sich nur auf einen Teil der Vätertradition, denn in der Frühphase des Christentums habe es neben der Akribia, der Treue zur geoffenbarten Wahrheit, auch die Oikonomia gegeben, eine liebesbedingte Flexibilität, die nach einer gewissen Bußzeit unter Berufung auf Matthäus 19,9 „Ausnahmen“ von der Unauflöslichkeit der Ehe gewährt habe. Darauf habe sich später die orthodoxe Praxis gestützt.

Benedikt XVI. stellte jedoch klar, daß es eine solche Ausnahmepraxis in Wirklichkeit nie gegeben hat. Die Behauptung beruhe vielmehr auf einem nicht uninteressierten Lesefehler. Benedikt XVI. leugnete dabei nicht, daß in der Kirchengeschichte einzelne Fälle in der Spätantike und im Frühmittelalter bekannt sind, wo nach Bußakten Ausnahmen gewährt wurden. Der Weg der Kirche könne jedoch nie weg, sondern müsse immer hin zur Wahrheit führen. Falsch verstandene Ausnahmen in einem bestimmten historischen Moment, dürften für die Kirche kein Maßstab sein. Deshalb gebe es kein Zurück hinter die erkannte Wahrheit der von Christus gestifteten, unauflöslichen Ehe. Der Ursprung des Ehesakraments, so Benedikt XVI., sind die unmißverständlichen Worte Jesu von der Unauflöslichkeit der Ehe. Worte „über die die Kirche keine Macht hat“ und die Scheidung und Wiederverheiratung eindeutig ausschließen.

Vereinzelt gab es zwar immer wieder Bischöfe, die unter Berufung auf Matthäus 19,9 „Ausnahmen“ anregten, doch alle Versuche wurden zurückgewiesen, so vom Konzil von Trient ebenso wie vom Zweiten Vatikanischen Konzil oder der Bischofssynode von 1980.

Vielleicht sollten auch deutsche Bischöfe die Kirchenväter, die kirchlichen Lehraussagen zum Ehesakrament und auch mehr Benedikt XVI. lesen.

Text: Giuseppe Nardi

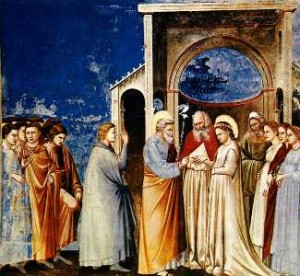

Bild: Vermählung, Fresko von Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padua