von Roberto de Mattei*

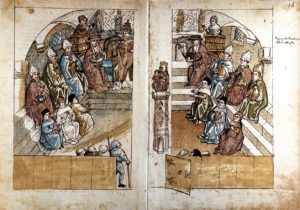

Das Konzil von Konstanz (1414–1418) zählt zu den 21 Ökumenischen Konzilen der Kirche. Eines seiner Dekrete, Haec Sancta vom 6. April 1415, gilt jedoch als häretisch, weil es die Superiorität des Konzils über den römischen Papst behauptete. In Konstanz fand Haec Sancta konkrete Anwendung im Dekret Frequens vom 9. Oktober 1417, das die Einberufung eines Konzils fünf Jahre später, das folgende weitere sieben Jahre später und dann eines alle zehn Jahre verfügte.

Damit sprach das Dekret dem Konzil eine Funktion als ständiges Kollegialorgan an der Seite des Papstes zu und eine Vollmacht, die es sogar über diesen stellte. Martin V., der 1417 in Konstanz erwählte Papst, erkannte mit der Bulle Inter cunctas vom 22. Februar 1418 das Konzil von Konstanz als ökumenisch an und alles, was es beschlossen hatte, wenn auch mit der allgemeinen Einschränkung: „in favorem fidei et salutem animarum“.

Wir wissen nicht, ob der Papst die Theorien des Konziliarismus teilte, oder zumindest Teile davon, oder ob er sich durch den Druck der Kardinäle, die ihn erwählt hatten, zu dieser Haltung genötigt sah. Jedenfalls wies er Haec Sancta nicht zurück und setzte das Dekret Frequens wortgetreu um, indem er das Datum für ein neues, allgemeines Konzil festlegte, das 1423/1424 in Pavia und Siena stattfand. Zudem bestimmte er Basel als Austragungsort des nächsten Konzils. Er starb allerdings am 21. Februar 1431, und die Kirchenversammlung wurde bereits unter seinem Nachfolger Gabriele Condulmer eröffnet, der am 3. März 1431 mit dem Namen Eugen IV. zum Papst erwählt worden war.

Kaum hatte das Konzil von Basel begonnen, brachen die Gegensätze zwischen zwei Parteien auf: zwischen den treuen Anhängern des Papsttums und den Parteigängern des Konziliarismus, die unter den Konzilsvätern die Mehrheit bildeten. Das Tauziehen erlebte zahlreiche wechselhafte Entwicklungen. In einer ersten Phase entzog Eugen IV. den Rebellenvätern von Basel die Approbation. Später gab er dem starken politischen und kirchlichen Druck nach, machte einen Rückzieher und nahm mit der Bulle Duduum Sacrum vom 15. Dezember 1433 die von ihm bereits verfügte Auflösung des Konzils zurück. Stattdessen ratifizierte er die Dokumente, die vom Konzil bis zu diesem Zeitpunkt beschlossen worden waren, und damit auch das Dekret Haec Sancta, das die Konzilsväter von Basel zu ihrer Magna Charta erklärt hatten.

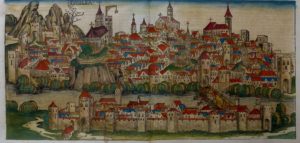

Als er sich bewußt wurde, daß die Konziliaristen durch seine Nachgiebigkeit nicht von ihren weitergehenden Forderungen abrückten, mißbilligte er erneut das bisherige Wirken des Konzils und verlegte es nach Ferrara (1438), dann nach Florenz (1439) und schließlich nach Rom (1443). Die Verlegung des Tagungsortes wurde von der Mehrheit der Konzilsväter jedoch abgelehnt, die in Basel blieben und dort ihre Arbeit fortsetzten. Damit kam es zu dem, was als Kleines Abendländisches Schisma (1439–1449) in die Kirchengeschichte einging, um es vom Großen Abendländischen Schisma (1378–1417), das ihm vorausgegangen war, zu unterscheiden.

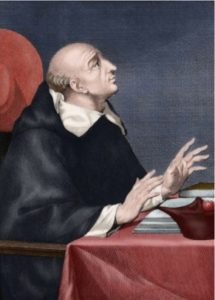

Das Konzil von Basel setzte Eugen IV. unter dem Vorwurf der Häresie ab und wählte den Reichsfürsten Herzog Amadeus VIII. von Savoyen zum Gegenpapst, der den Namen Felix V. annahm. Eugen IV. verhängte von Florenz aus, wohin er das Konzil verlegt hatte, über das Konzil von Basel den Bann und erklärte den Gegenpapst und die schismatischen Basler Konzilsväter für exkommuniziert. Die Christenheit erlebte damit, kaum mehr als 20 Jahre nach der Überwindung des schmerzlichen Großen Abendländischen Schismas, erneut eine Spaltung. Hatten in der Zeit des vorhergehenden Schismas die konziliaristischen Theologen die Oberhand gewonnen, wurde der Papst in dieser Phase von einem großen Theologen, dem spanischen Dominikaner Juan de Torquemada (1388–1468, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Inquisitor) unterstützt.

Torquemada, von Eugen IV. mit dem ehrenvollen Titel eines Defensor fidei und der Kardinalswürde ausgezeichnet, ist der Autor der Summa de Ecclesia, in der er mit Nachdruck den Primat des Papstes und dessen infallibilitas bekräftigte. In diesem Werk löste er mit größter Präzision die Mißverständnisse auf, die im 14. Jahrhundert entstanden waren, darunter die Hypothese vom häretischen Papst. Ein solcher sei, so der spanische Theologe, zwar konkret möglich. Die Lösung des Problems sei aber auf keinen Fall im Konziliarismus zu suchen, der den päpstlichen Vorrang leugnet. Die Möglichkeit, daß der Papst eine Häresie lehrt und damit selbst zum Häretiker wird, so Torquemada, kompromittiert nicht das Dogma der Unfehlbarkeit, unter anderem auch deshalb nicht, weil er, sollte er eine Häresie ex cathedra verkünden wollen, noch im selben Moment seines Amtes verlustig ginge. [1]Pacifico Massi: Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni de Torquemada (Unfehlbares Lehramt des Papstes in der Theologie von Juan de Torquemada) Marietti, Turin 1957, S. 117–122 Die Thesen Torquemadas wurden im folgenden Jahrhundert von einem seiner italienischen Mitbrüder, dem Generalmagister des Dominikanerordens und Kardinal Thomas Cajetan, weiterentwickelt.

Das Konzil von Florenz war sehr wichtig, weil es am 6. Juli 1439 das Dekret Laetentur Coeli et exultet terra verabschiedete, das dem Morgendländischen Schisma oder Großem Schisma ein Ende bereitete, ein Dekret, das heute zu wenig Beachtung findet (siehe dazu Roberto de Mattei: Die „historische“ Begegnung zwischen Franziskus und Kyrill). Vor allem aber verurteilte es definitiv den Konziliarismus und bestätigte die Lehre von der höchsten Autorität des Papstes über die Kirche. Am 4. September 1439 erklärte Eugen IV. feierlich:

“Ebenso bestimmen wir, daß der heilige Apostolische Stuhl und der Römische Papst den Primat über den gesamten Erdkreis innehat, und der Römische Papst selbst der Nachfolger des seligen Apostelfürsten Petrus und der wahre Stellvertreter Christi, das Haupt der ganzen Kirche und der Vater und Lehrer aller Christen ist; und ihm ist von unserem Herrn Jesus Christus im seligen Petrus die volle Gewalt übertragen worden, die gesamte Kirche zu weiden, zu leiten und zu lenken, wie es auch in den Akten der ökumenischen Konzile und in den heiligen Kanones festgehalten wird“ (s. Denzinger-Hünermann, Nr. 1307).

Im Schreiben Etsi dubitemus vom 21. April 1441 verurteilte Eugen IV. die Häretiker von Basel und die „diabolici fundatores“ der Konziliarismus-Lehre: Marsilius von Padua, Johann von Jandun und Wilhelm von Ockham [2]Epistolae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes, Pontificio Istituto Orientale, Rom 1946, S. 24–35, besonders S. 28, während er gegenüber dem Konzilsdekret Haec Sancta zögerte, indem er im Umgang damit das vorschlug, was man nach heutigen Begriffen eine “Hermeneutik der Kontinuität“ nennen könnte. Im Dekret vom 4. September 1439 erklärte Eugen IV., daß der Vorrang der Konzile über den Papst, wie er von den Konzilsvätern von Basel auf der Grundlage von Haec Sancta behauptet wurde, „eine schlechte Interpretation“ der Baseler sei, die sich de facto im Widerspruch zum genuinen sensus der Heiligen Schrift, der Kirchenväter und auch des Konzils von Konstanz selbst befindet“. [3]Dekret vom 4. September 1439, in: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, EDB, Bologna 2002, S. 533

Eugen IV. ratifizierte das Konzil von Konstanz als Ganzes und in seinen Dekreten unter Ausschluß „von jedem Präjudiz gegen das Recht, die Würde und den Vorrang des Apostolischen Stuhls“, wie sein Legat am 22. Juli 1446 schrieb.

Die These der “Hermeneutik der Kontinuität“ zwischen Haec Sancta und der Tradition der Kirche wurde bald aufgegeben. Haec Sancta ist sicher ein authentischer Akt eines rechtmäßigen ökumenischen Konzils, das von drei Päpsten ratifiziert wurde. Das genügt aber nicht, um auf doktrineller Ebene einem lehramtlichen Dokument Verbindlichkeit zu verleihen, das im Widerspruch zur immergültigen Lehre der Kirche steht. Heute vertreten wir den Standpunkt, daß nur jene Dokumente des Konzils von Konstanz anerkannt werden können, die nicht die Rechte des Papsttums schädigen und nicht der Tradition der Kirche widersprechen. Diesen Kriterien entspricht das Dekret Haec Sancta nicht, das ein formal häretischer Konzilsakt ist.

Die Historiker und die Theologen erklären, daß Haec Sancta abgelehnt werden kann, weil es sich um keine dogmatische Definition handelt, da ihm die typischen Formulierungen fehlen wie „anathema sit“ und Verben wie „bestimmt, ordnet an, definiert, legt fest, dekretiert und erklärt. Die wirkliche Tragweite des Dekrets ist disziplinaren und pastoralen Charakters und impliziert nicht die Unfehlbarkeit. [4]vgl. z.B. den Eintrag Concile de Constance von Kardinal Alfred Baudrillart im Dictionnaire de Théologie Catholique, III, coll. 1200–1224, besonders col. 1221

Das Schisma von Basel wurde 1449 beendet als der Gegenpapst Felix V. eine Übereinkunft mit dem Nachfolger von Eugen IV., Papst Nikolaus V. (1447–1455), erreichte. Felix dankte feierlich ab, und der rechtmäßige Papst kreierte ihn zum Kardinal und päpstlichen Vikar.

Die Verurteilung des Konziliarismus wurde vom Fünften Laterankonzil , vom Konzil von Trient und vom Ersten Vatikanischen Konzil bekräftigt.

Wer heute die Institution des Papsttums verteidigt, muß das Studium dieser dogmatischen Definitionen mit der Vertiefung der Werke der großen Theologen der Ersten und der Zweiten Scholastik verknüpfen, um in dieser doktrinellen Schatztruhe alle nötigen Elemente zu finden, um die aktuelle Krise der Kirche zu bewältigen.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed eccezione (Stellvertreter Christi. Der Primat des Petrus zwischen Normalität und Ausnahme), Verona 2013; in deutscher Übersetzung zuletzt: Das Zweite Vatikanische Konzil – eine bislang ungeschriebene Geschichte, Ruppichteroth 2011. Die Zwischentitel stammen von der Redaktion.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana

-

| ↑1 | Pacifico Massi: Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni de Torquemada (Unfehlbares Lehramt des Papstes in der Theologie von Juan de Torquemada) Marietti, Turin 1957, S. 117–122 |

|---|---|

| ↑2 | Epistolae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes, Pontificio Istituto Orientale, Rom 1946, S. 24–35, besonders S. 28 |

| ↑3 | Dekret vom 4. September 1439, in: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, EDB, Bologna 2002, S. 533 |

| ↑4 | vgl. z.B. den Eintrag Concile de Constance von Kardinal Alfred Baudrillart im Dictionnaire de Théologie Catholique, III, coll. 1200–1224, besonders col. 1221 |