von Lorenzo Benedetti

Giovanni Battista Castagna wurde 1521 in Rom geboren. Er entstammte einer Genueser Adelsfamilie, die ihn auf eine humanistische und kirchliche Ausbildung vorbereitete.

Nachdem er seine Studien in utroque iure absolviert hatte, trat er in seiner Geburtsstadt als Anwalt der Apostolischen Signatur, des Obersten Gerichtshofes des Heiligen Stuhls, in den Dienst der Kurie. Ebenso war er Datarius der Apostolischen Gesandtschaft in Frankreich. Dabei handelte es sich um ein heute abgeschafftes Amt, das sich um die Einhebung von Abgaben und die Verwaltung der Mittel kümmerte, die für barmherzige Werke bestimmt waren.

1553 wurde er von Papst Julius III. zum Erzbischof von Rossano in Kalabrien ernannt, da er sich „durch Aufrichtigkeit im Leben und in den Sitten“ ausgezeichnet und „sowohl in geistlichen als auch weltlichen Angelegenheiten Weitsicht“ gezeigt habe.

Erzbischof von Rossano – Türkennot

Während Castagna Erzbischof von Rossano war, wurde 1557 die Nachbardiözese Cariati und Cerenzia von den Türken überfallen und geplündert. Hunderte Christen der Stadt waren als Sklaven verschleppt worden. Bereits 1544 waren die Türken brandschatzend in die Stadt eingefallen und hatten die Kathedrale niedergebrannt. Damals war auch Bischof Giovanni Canuti als Sklave nach Algier verschleppt worden, wo er 1545 umkam.

Cariati liegt direkt am Meer, Rossano etwas geschützter und befestigter im Hinterland. Die Kathedrale von Rossano entstand um 600 n. Chr. Der Bischofssitz Castagnas blieb von der Türkennot verschont. Er selbst bemühte sich tatkräftig, das Leid von Cariati zu lindern, obwohl er sich kaum in seiner Diözese aufhielt, da die Residenzpflicht des Bischofs in seiner Diözese erst durch das Konzil von Trient eingeführt wurde.

Schnelle und brillante Karriere

Für Castagna begann zugleich eine schnelle und brillante Karriere. Er wurde unter anderem zum Gouverneur von Perugia und Umbrien ernannt, jenem Teil des alten langobardischen Herzogtums Spoleto, der im 13. Jahrhundert direkt an den Kirchenstaat gefallen war. Kurz darauf wurde er Apostolischer Nuntius in Spanien, wo er das erstgeborene Kind von König Philipp II. von Österreich, aus dessen Ehe mit Elisabeth von Valois, die Infantin Isabella Clara taufte. 1573 folgte seine Berufung zum Nuntius in Venedig.

1583 erhob ihn Papst Gregor XIII., der die Gregorianische Kalenderreform durchführte, in den Kardinalsstand.

Papst-Wahl – Erneuerung durch das Konzil von Trient umsetzen

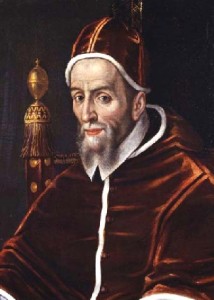

Trotz einiger Widerstände wurde Kardinal Giambattista Castagna am 15. September 1590, dank der Unterstützung durch die spanische Fraktion, zum Papst gewählt. Wie bereits seine Vorgänger, entstammte Urban VII. nicht einer der mächtigen römischen Adelsfamilien. Er war ein tugendhafter Mann, der mit einem umfassenden theologischen und kirchenrechtlichen Wissen ausgestattet und mit dem diplomatischen und kurialen Leben bestens vertraut war.

Gleich nach seiner Wahl traf er programmatische Aussagen und gab bekannt, das Werk der Erneuerung der katholischen Kirche, das seine Vorgänger begonnen hatten, fortsetzen und die Normen des Konzils von Trient entschlossen umsetzen zu wollen. Er hatte selbst als Uditor des päpstlichen diplomatischen Dienstes an der Schlußphase des Konzils teilgenommen. Doch bereits am 27. September starb er, von der Malaria dahingerafft, nach nur zwölf Tagen des Pontifikats, das als kürzestes in die Kirchengeschichte eingehen sollte.

„Von mehr als menschlicher Sanftmut“

Der Ruhm Urbans VII. ist jedoch nicht mit diesem unerwarteten Primat verbunden, sondern mit seinem wohltätigen Geist, der ihn auszeichnete. Mit energischer und entschlossener Haltung trat er in allen seinen Aufgaben und Ämtern gegen Machtmißbrauch auf. In seiner kurzen Amtszeit ernannte er vier Kardinäle mit dem Auftrag, die Finanzen der Römischen Kurie zu überprüfen und zu ordnen.

So fürsorglich er mit den Armen war, so großherzig war er auch mit seinen Gegner, die ihn während des Konklaves verleumdet hatten, um seine Wahl zu verhindern. Er verzieh Kardinal Bonelli, seinem Hauptankläger und widersetzte sich entschieden den nepotistischen Begierden seiner Verwandtschaft. Niemand dürfe dem Volk das Brot wegnehmen, war seine Leitschnur.

Selbst der Servitenpater Fulgenzio Micanzio, ein Schüler des großen Gegners der weltlichen Macht des Papsttums, des Serviten Paolo Sarpi, und selbst deren Gegner, der auch Verteidiger Galileo Galileis war, erkannte die moralische Größe Urbans VII. an. Er beschrieb den Papst als einen Mann „von mehr als menschlicher Sanftmut“. Ein Mann, von dem auch Micanzio der Meinung war, daß er ein längeres Pontifikat verdient hätte.

Testament und Grab in Santa Maria sopra Minerva

Auch nach einem Tod kamen die Römer in den Genuß seiner Mildtätigkeit: Mit der Testamentseröffnung stellte sich heraus, daß Urban VII. 30.000 Scudi seines Privatvermögens der Bruderschaft der SS. Annunziata vermacht hatte, damit jungen mittellosen Mädchen eine Mitgift sichergestellt wurde, und auch sie heiraten konnten.

Die Bruderschaft war 1460 unter Papst Pius II., dem bekannten Historiker, Universalgelehrten und Humanisten Enea Silvio Piccolomini, an der römischen Kirche Santa Maria sopra Minerva gegründet worden. Sie gehört zu den Hauptkirchen des Dominikanerordens in Rom, dessen Generalkurie lange Zeit im dazugehörigen Kloster ihren Sitz hatte. Unter dem Hauptaltar der Kirche ist die heilige Katharina von Siena begraben. Auch mehrere Päpste wählten sie im 16. Jahrhundert als Grabeskirche, darunter Urban VII.

Bild: Numismatica Italiana/Wikicommons/Alvaro de Alvaris/Flickr (Screenshot)