Im Vatikan und in den päpstlichen Basiliken Roms (früher „Patriarchalbasiliken“) gibt es seit wenigen Jahren die Regelung, ein Standkreuz mittig auf die Hoch- bzw. Volksaltäre zu stellen. Es werden keine Angaben über Art und Größe der Kreuze gemacht. Die Umsetzung dieses Wunsches geschah in der Regel sachgerecht, indem man ein Hochkreuz mit dem Korpus zum zelebrierenden Priester hin aufstellte, so dass er zum Gekreuzigten aufblicken kann. Ein solcher Wunsch, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit ausspricht, mag überraschen. Aber in Rom war seit vielen Jahren die Unart eingerissen, das Kreuz an die Altarecke zu rücken, damit es nicht „störe“ und man besonders bei Papstmessen eine „fernsehgerechte“ Liturgie habe. Dieser Spuk ist nun vorbei.

Das Kreuz ist die Mitte des Heils und liturgischen Handels. Es muß gewiß mit dem Altar in Stil und Proportion harmonieren, darf aber auf keinen Fall niedrig sein. Das Kreuz soll stören! Der Priester soll es nicht „übersehen“! Aber dann, so sagt man, werde eine Barriere wie eine Ikonostase zwischen Klerus und Gottesvolk geschoben. Ein Scheinargument, denn nicht einmal das riesige Altarkreuz im Petersdom verstellt den Blick. Die Gläubigen schauen in den wenigsten Kirchen frontal auf den Altar, sondern befinden sich seitlich und können so am Kreuz vorbei auf den Priester schauen. Zudem versperrt das Kreuz umso weniger den Blick, je höher es ist. So wird es für alle zum geistlichen „Blickfang“ (wenn es künstlerisch hochstehend ist). Schließlich wendet man noch ein, durch ein Altarkreuz werde das Kreuz verdoppelt, falls bereits ein solches über oder hinter dem Altar hängt. Indes gilt das Kreuz auf dem Altar dem Priester und muß mit dem Korpus zu ihm hin gerichtet sein, während die Gläubigen zu ihrem Kreuz über dem Altar aufschauen.

Gewisse Auseinandersetzungen mit Liturgiekreisen wird es wohl geben, wenn nun Pfarrer dem römischen Brauch folgend wieder das Altarkreuz aus dem Schrank holen. Damit die Diskussion aber nicht zu kurzatmig gerät, soll hier der größere Zusammenhang hergestellt werden, in dem die Sache steht. Es gibt nämlich liturgische Gewohnheiten, die tatsächlich seit Jahrhunderten nicht mehr in der Tiefe reflektiert wurden. Ohne einen solchen Überblick könnte es aber leicht geschehen, daß noch so schöne liturgische Anordnungen zum unverstandenen Formalismus verkümmern.

Über die Funktion des Kreuzes auf dem Altar kann man vielerlei Überlegungen anstellen, man sollte aber beim Grundlegenden beginnen: Der Altar ist zuallererst Ort des Gebets, im Kirchenraum sogar der eminente Ort des Gebets. Denn am Altar vollzieht sich die eucharistische Opferhandlung, und zwar in einem kontinuierlichen Gebetsstrom: vom Gabengebet über den Kanon bis hin zum Vaterunser. Darin liegt ein entscheidender Unterschied zum vorausgehenden Wortgottesdienst, in dem die Verkündigung dominiert: Der Ambo ist streng genommen kein Ort des Gebets; das Tagesgebet erfolgt besser an der Sedilie. (Im usus antiquior steht der Priester immer am Altar und betet fast immer! Die Stillgebete sind hier keine Privatgebete oder Pausenfüller – im Sinne eines horror vacui –, sondern wollen den Altar zum Ort des unablässigen Gebets machen.)

Wenn man dies erkannt hat, so folgt daraus, daß der Priester am Altar eine andere Haltung einnimmt als anderswo. Hier steht er zuallererst als Beter. Das Christentum kennt eine definierte Gebetshaltung: Der Priester muß demnach die Hände erheben, aber auch – das ist fundamental – die Augen. Hände- und Augenerhebung gehören untrennbar zum urchristlichen Gebetsgestus, so wie ihn Jesus selbst aus seiner jüdischen Gebetspraxis heraus geübt hat. (Dazu kommt noch das Stehen, das immer als die Grundhaltung des Beters anzusehen ist, auch wenn das kniende Beten – mit gleichwohl erhobenen Händen und Augen! – genauso urchristlich ist.) Seit dem Mittelalter hat sich die christliche Gebetshaltung der Hände- und Augenerhebung etwas verflüchtigt, indem nun nur noch der Priester die Hände erhebt und zudem die Augen nur für wenige Momente erhebt, da er ja in der Regel die Gebete abliest und daher nicht aufblicken kann. Er blickt unter anderem auf, wenn es im römischen Meßkanon bei der Konsekration heißt: „et elevatis oculis in coelum“: Jesus setzte nämlich die Eucharistie ein „mit zum Himmel erhobenen Augen“. Selbst im ordo novus heißt die Rubrik an dieser Stelle: „Er (der Priester) erhebt die Augen“. Da fragt man sich, wo der Priester jetzt hinschauen soll: an die Kirchendecke? Damit der Priester beim nach oben aufblickenden Gebet nicht ins Leere schaut, ist gerade am Volksaltar ein Hochkreuz erforderlich.

Natürlich ist ein Kreuz auf dem Altar vor den Augen des Priesters nicht nur für wenige Augenblicke angemessen, sondern generell: daß der Priester, wenn er am Altar steht und gleichsam ohne Unterlaß zu Gott betet, auf seinen Sohn schaut, durch den er jede Bitte und jede Preisung vorbringt.

Um diesen Zusammenhang von Gebet und Kreuz noch besser zu verstehen, hilft es, sich ganz allgemein über die christliche Gebetshaltung zu verständigen. Schon Jesus selbst und die frühen Christen schauten beim Gebet auf: Man schaute zum Himmel als dem Thron Gottes. Es gehört zu den Urkategorien menschlichen Bewußtseins, daß Gott oben, der Mensch unten ist. Darin drückt sich der Glaube an den Schöpfer- und Erlösergott aus.

Gott ist Schöpfer: Die Welt ist kein Chaos, sondern von Gott geschaffen und geordnet. Es gibt ein oben und unten. Gott, der Schöpfer, steht über seiner Schöpfung. Die Bibel sagt: Auf dem Himmel steht sein Thron, der Himmel ist der Schemel seiner Füße. Schon die frühen Kirchenväter erklärten, daß die Christen beim Beten stehen: als freie Geschöpfe Gottes, die ihren Kopf aufrecht tragen und mit ihren Augen zu dem schauen, der von seinem himmlischen Thron auf sie herabschaut. Beten ist Sprechen mit Gott. Es wäre unhöflich, nicht zu dem aufzuschauen, mit dem man spricht. Im Aufblick beim Gebet drückt sich somit die ganze Schöpfungstheologie des Alten und Neuen Testaments aus.

Und mehr noch: Der sündige Mensch versteckt sich vor Gott wie Adam und Eva im Gebüsch, der erlöste Mensch aber muß seinen Blick nicht verschämt senken, sondern darf froh und frei Gott ins Angesicht schauen und „wagen“ zu sprechen: „Vater unser, der du bist im Himmel“. Er darf es „wagen“, weil Gott in Christus Sohn geworden ist, der wirklich meinen darf, was er ausspricht: „Vater“. Wir sind nur Geschöpfe, aber privilegierte Geschöpfe, weil wir alle, ob Frau oder Mann, in Christus geliebte Söhne des Vaters sind.

Es lag der frühen Kirche nun gerade daran, dies in der Gebetshaltung zum Ausdruck zu bringen, denn im Gebet, im Sprechen mit Gott, nehmen wir unser Sohnsein an. Auch im Kirchenraum betete man also in dieser Weise. Weil aber im Kirchenraum der Blick zum himmlischen Thron Gottes sozusagen durch Mauern versperrt war, deshalb versuchte man fiktiv den Blick auf den Himmel freizugeben. Man hat oft die Apsis ausgemalt oder mit Mosaiken versehen, wobei dann immer ein Stück Sternenhimmel dargestellt wurde: Das sollte gewissermaßen die Wand aufbrechen zum Himmel hin.

Die Priester und Gläubigen, wenn sie beteten, schauten nach oben zur Apsis und sahen dort den Himmel offen stehen. Die Gläubigen schauten gerade nicht zum Altar und Zelebranten, sondern nach droben. In diesem Sinne musste das Kirchengebäude immer ausgerichtet sein, also eine Richtung haben, in die alle gemeinsam schauten, und zwar nach oben. Im Aufblicken bestand die Himmelsrichtung. Da, wo man zum (gemalten) Himmel aufblickte, war Osten, die wirkliche geographische Ostrichtung war demgegenüber zweitrangig.

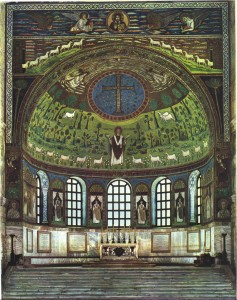

Nun war es immer schon klar, daß sich christliches Beten nicht einfach nur an Gott, sondern durch Jesus Christus an den himmlischen Vater richtet. Gerade dadurch kommt das Kreuz als Orientierungspunkt ins Spiel. So hat man in der frühen Kirche nicht nur den Himmel, sondern auch das Kreuz in die Apsis gemalt oder jedenfalls an hoher Stelle an der Apsis angebracht: Alle sollten beim Gebet zum Kreuz aufblicken. Das anschaulichste Beispiel hierfür ist die Apsis der aus dem 6. Jahrhundert stammenden Kirche Sant’Apollinare in Classe in Ravenna.

Die Praxis der Kirche, ein Hochkreuz auf den Altar zu stellen, wie es noch bis vor wenigen Jahrzehnten überall selbstverständlich war, war liturgisch wie theologisch wohlbegründet. Es besteht auch nach dem II. Vatikanischen Konzil kein Grund, Kreuze nur auf den wenig benutzten Seiten- und Wandaltären wie Requisiten stehen zu lassen, aber von den Volksaltären wegzunehmen oder auf die Seite zu rücken, im Gegenteil: Der Altar ist Ort des Gebets: da gehört das Kreuz hin, und zwar erst recht auf dem Volksaltar. Der Altar ist Ort der Erhebung von Händen, Sinn und Augen, um auf den zu blicken, den sie durchbohrt haben. Hier, im Sohn des Vaters, hat sich der Himmel aufgetan in jenem Augenblick, als tiefe Finsternis über der Erde lag: Die Sonne der Gerechtigkeit am Kreuz erhob sich in der Mitte der Erde und machte unsere Finsternis hell.

Nach dem bisher Gesagten bleibt noch übrig, über die Erhebung der Hände beim Gebet zu sprechen. In der Unzahl wissenschaftlicher wie auch populär-erbaulicher Veröffentlichungen über die Gebetshaltung findet sich kaum je ein Hinweis auf das Erheben der Hände. Die Autoren gehen stets von der Gebetshaltung der „normalen“ Gläubigen aus, die ihre Hände falten. Immerhin kann das Händefalten auf eine vielhundertjährige Geschichte zurückblicken. Und dennoch wird regelmäßig verschwiegen, daß die „eigentliche“ Gebetshaltung (heute nur noch) vom Priester vollzogen wird. Immer wenn er sagt: „Lasset uns beten“, erhebt er die Hände und spricht das Gebet.

In der frühen und mittelalterlichen Kirche war es so, daß beim Ruf „Lasset uns beten!“ alle Anwesenden aufstanden und ihre Hände erhoben. Seit der Neuzeit fallen hingegen die Gebetshaltung des Priesters und der Gläubigen auseinander. Der „normale“ Gläubige kniet zwar oder steht beim Gebet, und er faltet die Hände, aber die urchristliche Gebetshaltung, das Erheben der Hände und Augen zum Himmel, ist so sehr in Vergessenheit geraten, daß man sie nicht mehr als Gebetsgestus empfindet, sondern für einen priesterlichen Sonderritus dunkler Herkunft hält.

Wenn man einen Gläubigen fragen würde, was der Priester denn da beim Gebet macht, und warum er es macht, kämen wohl die unglaublichsten Antworten zustande, die noch dazu davon abhingen, wie der Priester konkret die Hände hebt. Da gibt es viele und recht merkwürdige Möglichkeiten. Seit der Liturgiereform steht der Priester in der Regel dem Kirchenvolk gegenüber, und so muß die Gebetshaltung noch mehr auffallen und zu Fragen Anlaß geben. Es gibt Priester, die halten die Hände ganz eng vor das Gesicht, geradezu wie Scheuklappen. Andere breiten weit die Arme aus. Wieder andere schlagen einen Mittelweg ein. Dabei kann dann auch die Händehaltung ganz unterschiedlich sein: man zeigt die Handflächen nach vorn, als ob jemand „Hände hoch!“ gerufen hätte. Oder man dreht die Handflächen nach oben, als ob man prüfen wolle, ob es regnet. Dann gibt es noch wieder andere, die die Handflächen vor sich halten, als ob sie in ihren Handflächen die Zukunft lesen wollten. Die meisten halten ihre Finger zusammen und ausgestreckt, andere krümmen die Finger und wieder andere spreizen und krümmen sie, als ob sie an Gicht litten.

Solche Vielstimmigkeiten und Ungereimtheiten machen es den Gläubigen nicht leicht zu verstehen, was dieses kommandoartige Händeheben des Priesters soll und wie es mit dem Gebet zusammenhängt, zumal sie selber ohne eine solche Haltung beten. Die Priester selbst scheinen auch ahnungslos zu sein, warum sie das tun, denn jeder macht es anders. Es gibt momentan keine gemeinsame Praxis der Gebetshaltung. Umso erstaunlicher ist es, daß man die Praxis an sich beibehält, ohne zu wissen warum. Es ist mir jedenfalls nie zu Ohren gekommen, daß die Gebetshaltung des Priesters, die doch so eigentümlich ist und Außenstehenden genauso wie Gemeindechristen seltsam anmutet, in der Priesterausbildung historisch beleuchtet, praktisch durchdacht oder gar zum Gegenstand spiritueller Erwägungen gemacht würde.

Es scheint mir dies ein arges Defizit zu sein. Denn der christliche Glaube hat aufgrund seines Inkarnationsbekenntnisses ein viel engeres, bewußteres Verhältnis zum Körper als andere Religionen. Das Gebet ist nicht bloße Innerlichkeit, sondern muß sich in der Gebetshaltung inkarnieren, und umgekehrt gibt die Gebetshaltung ganz entscheidende theologische und spirituelle Impulse, die jeden Tag neu helfen können, „richtig“ zu beten.

Das Wichtigste wurde dazu schon im Zusammenhang der Augenerhebung gesagt. Die frühen Christen betonten ausdrücklich, daß der Mensch nicht wie die Tiere auf allen Vieren kriecht, sondern sich aufrichtet und sich so gewissermaßen schon durch seine Körperhaltung dem Himmel annähert. Der Mensch kann Gott erkennen und zu ihm sprechen. Daher stand man aufrecht, erhob die Hände und die Augen zum Himmel. So verhielt sich jeder Beter, nicht nur der Priester.

Die Christen übernahmen ganz selbstverständlich die allgemein übliche spätantike Gebetshaltung. Sie betonten sogar diese Kontinuität. Denn auch für sie war Gott im Himmel. Für sie gab es ganz gewiß nur einen einzigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Insgesamt läßt sich sagen, daß die Christen die jüdisch-pagane Gebetshaltung uneingeschränkt akzeptierten. Wichtig war ihnen daran die Erhebung der Hände und Augen, weil Gott im Himmel thront. Lediglich in der Frage der Himmelsrichtung gab es gewisse Differenzen, auf die hier nicht eingegangen werden soll.

Wichtiger ist ein anderer Aspekt, den die Christen zwar aus allgemein-spätantikem Denken schöpften, aber sehr bewußt in ihre Spiritualität des Gebets aufnahmen: die Reinheit der Hände. Was man heute eigentlich nur noch von Moslems kennt, die Hände- und Gesichtswaschung vor dem rituellen Gebet, ist keine Erfindung der Moslems; diese haben es vielmehr im 7. Jahrhundert aus der damals noch allgemein verbreiteten christlichen Gebetspraxis übernommen. Denn die Christen wuschen sich immer vor dem Gebet zumindest die Hände. Dazu befand sich im Kirchenvorhof ein Brunnen. Im Atrium von St. Peter in Rom etwa stand der berühmte Pinienbrunnen.

Bei dieser Waschung ging es nicht um „kultische Reinheit“ und sakrale Tabus, sondern um die Reinheit und Lauterkeit des Gebets. Gerade weil man beim Gebet die Hände zum Himmel erhob, mußten sie rein sein. Denn man schaute ja auch auf zum Himmel und wollte von Gott gesehen werden. So zeigte man Gott die gewaschenen Hände zum Zeichen dafür, daß an ihnen kein Blut klebte. Für den antiken Menschen war der Himmel das Reinste, was es überhaupt gab. Und nur reine Hände durfte man zum Himmel erheben, ohne zu freveln. Für die Christen bekam dies eine eminent moralische Note. Die gewaschenen Hände sollten zum Ausdruck bringen, daß hier einer mit reinem Gewissen vor Gott hintrat: „Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz“, darf hinaufziehen zum Berg des Herrn, heißt es in einem jüdischen Wallfahrtslied auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem (Ps. 24,4).

Damit erklärt sich auch die konkrete Händehaltung beim Gebet in der frühen Kirche: Man hielt die Hände relativ eng vor das Gesicht und wendete dabei die Handflächen nach außen, so wie es im Dominikanerritus gebräuchlich ist. Die enge Haltung hatte sicher nicht nur praktische Gründe wegen der stoffreichen Kleidung, die man so in den Armbeugen festklemmen konnte, sondern der Beter wollte selber seine Hände sehen und gleichsam sagen: Hier, Gott, sieh her auf meine Hände! An ihnen klebt kein Blut und Unrecht. Und nur deshalb wage ich zu beten und meine Stimme zu dir zu erheben. Johannes Chrysostomus redet seinen Gläubigen diesbezüglich noch besonders in Gewissen, wenn er sagt, es genüge nicht, gewaschene Hände zu Gott zu erheben, sondern diese Hände müßten auch geheiligt sein durch Werke der Nächstenliebe. So solle man nicht nur im Vorhof der Kirche zum Brunnen gehen, sondern auch den dort bettelnden Armen ein Almosen geben.

Aus dem Ritus der Händewaschung aller Gläubigen ist wiederum heute nur noch der Priesterritus der Händewaschung vor dem Hochgebet geblieben. Die Gläubigen waschen ihre Hände nicht mehr, denn sie erheben ja auch nicht mehr ihre Hände zum Gebet. Stattdessen nehmen sie am Kircheneingang Weihwasser zur Erinnerung an die Taufe. Auch diese Praxis dürfte sehr alt sein, auch wenn sie kaum erforscht ist.

Solche Überlegungen haben gewiß auch heute noch ihren Sinn. Christliches Beten setzt reine Hände voraus: Wer sich handgreiflich gegen seinen Nächsten versündigt, sündigt gegen Gott. Wer sich nicht mit seinem Nächsten aussöhnt, kann nicht zum Altar Gottes treten. Durch den Glaubensakt sind nicht wie mit einem Federstrich alle vergangenen und künftigen Sünden weg, sondern immer neu schafft unser Tun Hindernisse auf dem Weg zu Gott. Daß dies auch unser Gebet fragwürdig und schwach macht, dessen wird sich der Priester immer neu bewußt werden, wenn er die Hände zum Gebet erhebt. Gerade diese unwillkürliche Bewegung wird ihm zur Mahnung und ernsten Gewissenserforschung: Was macht dich würdig, daß du allein die Hände zum Gebet erheben darfst? Hast Du alles getan, um mit reinen Händen und lauterem Sinn die Gaben und Bitten des Volkes vor Gott zu tragen?

Msgr. Prof. Dr. Stefan Heid ist Direktor des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft

Bild: Altarraums von S. Apollinare in Classe, Ravenna