Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet seit 1993 Staat und Regierung, Rechts- und Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. In Wirklichkeit geschieht das Gegenteil: In den staatlichen Schulen werden die Jugendlichen mit Lektürestücken wie Homo faber von Max Frisch für den leichtfertigen Umgang mit Abtreibung auf subtile Weise zugerichtet.

Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Ungeborene Kinder sind Parasiten, geborene ein Klotz am Bein der Frau

Schon bald nach dem 2. Weltkrieg begannen gottlose Schriftsteller damit, Abtreibung moralisch zu relativieren und zu rechtfertigen. Die atheistische Autorin Simone de Beauvoir gilt als die Mutter der Abtreibung. Mit dieser perversen Begriffskombination wird zugleich angedeutet, dass der Wert „Mütterlichkeit“ als liebende Sorge für das Kind in eine tödliche Distanzierung verkehrt wird. In ihrem Buch Das andere Geschlecht (1949) bezeichnete de Beauvoir Schwangerschaft als Verstümmlung der Frau und ein ungeborenes Kind als Parasit, der nichts als ein Stück Fleisch sei – problemlos zu entfernen wie einen Blinddarm. De Beauvoir selbst ließ zwei Mal ihr Kind durch Ärzte abtöten.

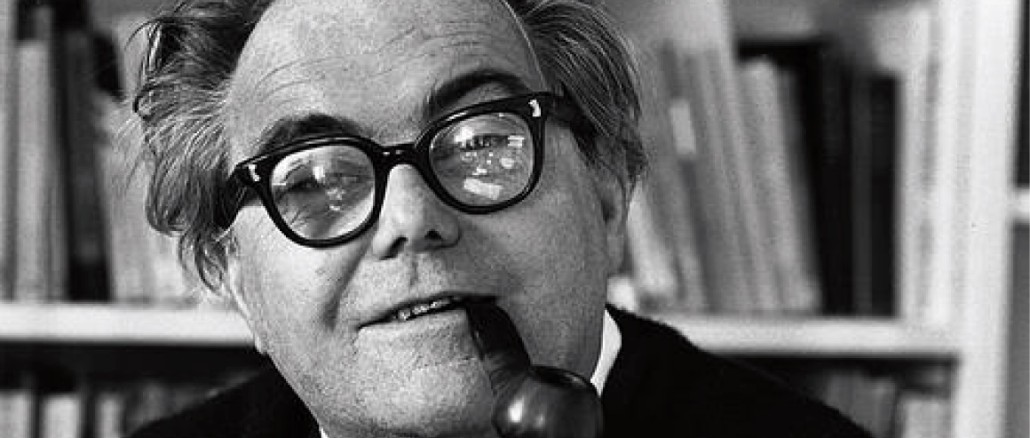

Mitte der 50er Jahre wurden in dem Roman Homo faber des Schweizer Schriftstellers Max Frisch vom bürgerlichen Standpunkt Argumente für eine ‚Kultur des Todes’ zusammengetragen. Während de Beauvoir Abtreibung aus feministischen und sozialistischen Gründen propagierte, stellte Frisch in seinem Werk aus technisch-rationalistischer Weltsicht alle Vorurteile zusammen, die die Tötung von ungeborenen Kindern rechtfertigen sollten.

Vorab sei erklärt, dass die vorgestellte Abtreibungsideologie mit dem Scheitern des Protagonisten nicht erledigt ist, sondern (bis heute) virulent bleibt. Dazu am Schluss der Ausarbeitung mehr.

Ein Leben mit Ehebruch und Verlassen von Frau und Kindern

Biographischer Hintergrund für die leichtfertige Propagierung von Kindstötungen in Frischs Roman waren die Wechsel der Liebschaften des Autors:

Max Frisch ließ seine Frau mit drei kleinen Kindern sitzen und begann eine Buhlschaft mit der Dichterin Ingeborg Bachmann. Im fortgeschrittenen Alter verbrauchte er weitere zwei junge Gespielinnen, die damals im Alter von Frischs Töchtern standen.

Frauen und Mütter sind irrationale Instinktmenschen

Im Roman heißt es über die Folgen einer solchen Liebschaft: Mit Rücksicht auf unsere persönlichen Umstände hatten wir das Kind nicht haben wollen. Aber die Kindsmutter Hanna hielt sich nicht an die mörderische Vereinbarung, ihre Tochter im Mutterleib töten zu lassen. Sie schenkte dem Kind das Leben, als der Mann sie längst wieder verlassen hatte.

Der Roman-Protagonist Walter Faber erklärt aus der zynischen Perspektive eines technischen Macher-Menschen, dass Frauen und Mütter irrationale Instinktmenschen seien. Er macht die männlich-technische Rationalität zum Maßstab der Menschheit, an dem gemessen die fraulich-mütterliche Liebe zum heranwachsenden Kind eher eine untermenschliche Instinktgetriebenheit darstelle:

Es gelte die Schwäche der Frau für ihr Kind als auch den Automatismus der Instinkte zu überwinden. Wenn das Kind erst im Leib der Frau heranwachse, vergisst sie, dass sie es hat vermeiden wollen.

Darüber hinaus bedient die Romanfigur das Klischee, Frauen seien intrigante und raffinierte Erpresserinnen, die Schwangerschaft als Gefühl der Macht gegenüber dem Mann aufspielten. Auch würden sie Mutterschaft als wirtschaftliches Kampfmittel einsetzen. Damit verdreht der Autor die traurige Bilanz von Abtreibungsentscheidungen in ihr Gegenteil: Bei mehr als 50 Prozent der Abtreibungen geht die tödliche Entscheidung auf soziale Erpressung aus dem sozialen Umfeld der Schwangeren zurück.

Argumentative Bauernfängerei

Über die medizinischen Details der grausamen Abtreibung legt der Homo faber den Nebel des dumm-dreisten Begriffs Schwangerschaftsunterbrechung. Dieses Lügenwort unterstellt, dass frau eine begonnene Schwangerschaft nach Abbruch fortsetzen könnte. Darüber hinaus blendet die Bezeichnung – wie auch das Wort Schwangerschaftsabbruch – eine substantielle Tatsache aus: Die sprachlich gelenkte Perspektive allein auf die schwangere Frau unterschlägt, dass bei jeder Abtreibung ein ungeborenes Kind getötet wird. Erst recht wird mit dieser linguistischen Verschleierung über die Technik der Abtreibung als mörderische Zerstückelung von ungeborenen Kleinkindern der Nebel des Verschweigens gelegt.

Schließlich versucht Faber, den fundamentalen Unterschied zwischen Verhütung einer Befruchtung und Tötung eines heranwachsenden Kindes zu leugnen: In beiden Fällen sei es ein menschlicher Wille, kein Kind zu haben! Wie kann ein angeblich rationaler Mensch so dumm sein, den Willen zur Vermeidung einer Zeugung mit einer ausgeführten Kindstötung gleichzusetzen?

Bevölkerungspolitik mit Abtreibung

Für den Homo faber spielen diese intentionalen Überlegungen für Abtreibung aber eine zentrale Rolle, insofern sie als „Triumph des Willens“ über Gott und die Natur einzuordnen sind: Der liebe Gott hätte die menschliche Überbevölkerung mit Seuchen reguliert. Seit der Mensch die Seuchen besiegt habe, müsse er auch die Fortpflanzung mittels Verhütung und Abtreibung regulieren. Max Frisch fährt fort: Nur der Dschungel gebärt und verwest, wie die Natur es will. Der Mensch plant. Abtreibung sei deshalb eine Konsequenz der menschlichen Kultur. Im Kampf gegen Kindbettfieber und Kindersterblichkeit nähmen wir das Leben ernster als früher. Schließlich: Nicht zu vergessen die Automation: wir brauchen gar nicht mehr soviel Leute!

Zu dieser Passage sind ein halbes Dutzend Fehler und Fehldeutungen anzukreiden:

♦ Der Begriff „Überbevölkerung“ enthält die Ideologie des Malthusianismus. Die besagt, dass die menschliche Reproduktionsrate immer schon überproportional wäre gegenüber den Kapazitäten von Nahrung und Raum. Diese „naturgesetzmäßige“ Tendenz zur Überbevölkerung wird nach Malthus periodisch durch ebenso natürliche Kriege, Hungersnöte und Seuchen reduziert. Die Falschheit dieser Ideologie ist ersichtlich, da die Erde seit Malthus’ Lebenszeit im 18. Jahrhundert ein Zigfaches der Menschen ernähren kann – u. a. durch die Steigerung der Produktivität bei allen Ressourcen.

Das Böse schiebt Faber dem lieben Gott in die Schuhe

♦ Besonders perfide ist, wie im Roman der Schöpfer- und Weltengott eingeführt wird, nämlich als lieber Gott, nämlich als lieben Gott, um ihm dann hinterrücks die Verbreitung der bösen Seuchen in die Schuhe zu schieben. Dabei hat nach biblischer Lehre Gott die Schöpfung als guten und geordneten Kosmos geschaffen. Krankheiten, Seuchen und Tod sowie alle weiteren Übel der Welt sind nach Genesis Kap. 2ff die Folgen der Erbsünde und als solche sind sie Elemente der Natur des Menschen und der Welt.

♦ Die Romanfigur unterstellt, dass die Reproduktion der Menschen früher wie im Dschungel geschehen sei, gebären und verwesen wie die Tiere, rein instinkt- und naturbestimmt. Dabei gehörten zu den frühesten Bestandteilen der menschlichen Kultur die komplexen Heirats‑, Familien- und Verwandtschaftsregeln der Völker, mit denen immer schon Bevölkerungsregulierung betrieben wurde – etwa durch die Bindung der Heiratsfähigkeit an eine Hausstelle.

Eine Abtreibungsgesellschaft betreibt eine „Kultur des Todes“

♦ Erst nach dem Zurückdrängen von Seuchen sei der Mensch als planendes Kulturwesen aufgetreten. Verhütung und die Tötung von ungeborenen Kindern sind nach Fabers Ansicht besondere Kulturleistungen. Eine Wohlstandsgesellschaft wie die deutsche mit jährlich hunderttausenden Abtreibungen betreibt aber eine Kultur des Todes, wie Papst Johannes Paul II. diese Unkultur charakterisierte.

♦ Der Abtreibungspropagandist Faber entlarvt sich selbst, wenn er behauptet, dass wir das Leben ernster nehmen als früher. Was ist das für eine Kultur, in der die Sterberate der geborenen Kinder gesenkt wird, aber gleichzeitig die Tötungsrate der ungeborenen Kinder jährlich ins Zigfache steigt?

♦ Schließlich liegt der Homo faber mit dem Argument falsch, dass die Automation immer mehr Menschen überflüssig machen würde. Das Gegenteil ist richtig: In den letzten 50 Jahren ist in Deutschland bei steigendem Automationsgrad ebenfalls die Zahl der Beschäftigten deutlich angestiegen.

Massenabtreibung als Empfehlung postkolonialer Überheblichkeit

Der Homo faber hält es für ein Gebot der aufgeklärten Vernunft, die Überbevölkerung mit massenhafter Abtreibung zu stoppen. Die Verdreifachung der Menschheit in einem Jahrhundert, die natürliche Überproduktion der Menschen wird zur Katastrophe – so die Skandalisierung des Autors. Besonders die drohende Verdoppelung der arabischen Bevölkerung in zwanzig Jahren wie überhaupt in den unterentwickelten Gebieten ist dem Autor ein Dorn im Auge.

In postkolonialer Überheblichkeit will Faber der Welt – und insbesondere den ehemaligen Kolonialvölkern – die westliche Ideologie mit den Formeln der technischen Vernunft aufzwingen: Angesichts der begrenzten Nahrungsmittel und Rohstoffressourcen wäre die staatliche Abtreibungsfreigabe die einzig vernünftige und verantwortliche Alternative der Menschheit.

Zurück zur Abtreibungspraxis der heidnischen Sklavenhaltergesellschaft

Der Homo faber als Prototyp der technischen Zivilisation des Westens will die Menschenwelt allein mit der Sozialtechnologie eines Ingenieursbüros gestalten. Dazu müsste die Lebensorientierung an Gottes Geboten, Religion, Moral und der Heiligkeit des Lebens aus den Köpfen radiert werden. Die wahren Schlüsselbegriffe der europäischen Kultur wie Würde des Menschen, Recht auf Leben, Ethik und Gewissen müssten dabei der Diktatur der technisch-instrumentellen Vernunft weichen.

Was Faber hier als letzten Schrei der neuzeitlichen Aufklärungsvernunft präsentiert, ist ein alter heidnischer Hut: Bevölkerungsregulierung durch Abtreibungen hatte schon vor 2500 Jahren die altgriechische Sklavenhaltergesellschaft praktiziert. Aristoteles rechtfertigt in seiner Schrift „politeia“ diese Praxis. Erst mit dem Christentum und seiner Lehre, dass alle Menschen gleichermaßen Geschöpfe Gottes sind, wurde Abtreibung verboten – ebenso wie das Aussetzen von behinderten Kindern, was ebenfalls ein Kennzeichen der heidnischen Gesellschaften war – von den Griechen und Römern bis zu Germanen und Wikingern. Die neu-heidnischen Nazis verfeinerten erst die Methoden zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und dann ließen sie die immer noch geborenen behinderten Kinder euthanasieren.

Kinder als sozialtechnische Plan-Produkte

Der unmenschliche Zynismus der sozialtechnologischen Vernunft zeigt sich auch in folgende Roman-Ausführung: Es sei eines modernen Menschen nicht würdig, ein Kind aus mechanisch-physiologischen Zufällen zu akzeptieren. Kinder sind etwas, was wir wollen, beziehungsweise nicht wollen – als Produkte willentlicher Planung und Bestellung gewissermaßen.

Nach christlicher Lehre ist ein Kind die Frucht der Liebe zwischen Mann und Frau, die sich im freiwilligen Akt der Eheschließung ihre lebenslange liebende Treue geloben. Im Schutzraum der familiären Liebe kann ein Kind dann optimal aufwachsen. Bei Faber reduziert sich der Liebesakt zwischen Mann und Frau auf einen mechanisch-physiologischen Vorgang, dem wahlweise Gefühle und der Wille oder Nicht-Wille zum Kind beigemischt werde.

Bedingungslose Diktatur der Technik

Wo kämen wir hin ohne Schwangerschaftsunterbrechung? Fortschritt in Medizin und Technik nötigen gerade den verantwortungsbewußten Menschen zu neuen Maßnahmen. Der technikfanatische neue Mensch lehnt Natur als Götze ab, weil er als Weltbauingenieur selbst an die Stelle Gottes tritt: Wir leben technisch, der Mensch als Beherrscher der Natur, der Mensch als Ingenieur.

Wer für den technischen Fortschritt in Form von Narkose-Operationen und DDT (hochgiftiges, inzwischen verbotenes Insektizid) sei, für Glühbirnen und strahlende Atom-Energie, der müsse auch Abtreibungen gut und richtig finden. Es gebe nur die Alternative: bedingungsloser technischer Fortschritt mit allen Konsequenzen – oder ab in den Dschungel!

Abtreibungspropaganda in den Schulen

50 Jahre nach Niederschrift der neuen Technik-Heilslehre werden die Folgen dieser zerstörerischen Weltanschauung sichtbar: Umweltgifte und Raubbau an der Natur bedrohen die Zukunft unserer physischen Lebensgrundlage, Massenabtreibungen machen auf längere Sicht die demographische Implosion der westlichen Gesellschaften wahrscheinlich.

Max Frisch hat später als Parteitagsredner der SPD zur ideologischen und politischen Durchsetzung von staatlicher Abtreibungspolitik in Deutschland seit den 70er Jahren beigetragen. Das mag auch der Grund dafür sein, dass insbesondere Kultusminister von rot-grünen Regierungen den Roman der Werteverwirrung seit 40 Jahren für die Schule wärmstens empfehlen oder sogar vorschreiben.

Der Homo faber ist ein Reaktionär

In Baden-Württemberg ist das Werk Homo faber seit Jahren Pflichtlektüre für die Oberstufe, 2016 wieder verbindlich für das Abitur. Über diese literarisch-ideologische Schiene soll wohl auch in den Köpfen der Schüler die Abtreibungspolitik der rot-grünen Landesregierung abgesichert werden. Auf dem Hintergrund ist es angebracht, die verschiedenen Passagen zur ideologischen Rechtfertigung von Abtreibung besonders gründlich abzuklopfen.

Bei der Interpretation muss natürlich auch die Darstellungsform des Schriftstellers berücksichtigt werden. Walter Faber wird als ein Vertreter der Aufklärung und Weltzugewandtheit vorgestellt. Durch Sprache, Form und Stil wird seinen Ansichten die Aura von Rationalität und Fortschrittlichkeit verliehen. Eine kritische Lesung – gegen den Strich gebürstet – offenbart dagegen die Erkenntnis, dass sich unter der Form der Modernität reaktionäre Argumentationsmuster und Ideologien verbergen:

- Faber verneint das grundlegende Menschenrecht auf Leben (Art. 2 GG) für ungeborene Kinder.

- Er zeigt chauvinistische Verachtung für die emotionale Intelligenz von Frauen und Müttern.

- Der Machbarkeitswahn auch zu sozialen Beziehungen läuft auf eine totalitäre Beherrschungstechnik über die Gemeinwesen hinaus.

- Mit der Vorrangstellung von Wollen und Planung im gesellschaftlichen Miteinander werden die moralischen und rechtlichen Begründungssysteme ausgehebelt.

- Faber zeigt postkoloniale Hybris, wenn in den ehemaligen Kolonialländern durch Massenabtreibung Bevölkerungspolitik betrieben werden soll.

Der Homo faber lernt nichts aus seinem Scheitern…

Nun wird eingewandt: Max Frisch habe mit der technik-fixierten Romanfigur des Homo faber und dessen Argumentationen nur das Zerrbild eines uneigentlichen Lebens darstellen wollen. Der Roman selbst entlarve den Traum von der vollständig plan- und machbaren Welt als Alptraum. Entscheidend sei, dass Frisch den Technik-Menschen Faber scheitern ließe, wodurch ihm die spätere lebenszugewandte Einstellung eröffnet würde.

Doch darin sind sich die meisten Interpreten einig: Der Homo faber ist gerade nicht nach dem Muster des klassischen Bildungsromans aufgebaut, bei dem sich der Protagonist durch Anerkennung seiner Schuldverstrickung und Abwendung von falschen Lebensorientierungen zu einer reiferen Persönlichkeit entwickelt. Der homo faber scheitert, aber er lernt kaum etwas dazu – konstatiert der Literaturkritiker Joachim Kaiser. Faber wandelt sich nicht, notiert Walter Schmitz, ein Kenner des Werks von Frisch. Er bleibt an die Vergangenheit fixiert. Seine Änderungsentschlüsse und neuen Einstellungen sind so klischeehaft wie seine Äußerungen dazu – etwa: Ich preise das Leben! Fabers Persönlichkeit bleibt ambivalent, in sich widersprüchlich – wie der ganze Roman:

Max Frisch zeigt zwar die Brüchigkeit der Weltanschauung des Homo faber, aber er hebt dessen reaktionäre Thesen nicht auf.

Die rationalistischen Prinzipien der sozialtechnischen Vernunft erweisen sich als nicht tragfähig, aber neue Werte-Perspektiven werden auch nicht aufgezeigt.

Frisch lässt seinen Roman-Protagonisten vor dem Scherbenhaufen seiner sozialingenieurhaften Weltveränderung stehen, aber die vernünftelnde Aufklärungsargumentation zu seinem Machbarkeitswahn lässt er in der Schwebe weiterschwingen. Was bei Lesern nach der Lektüre dieses Romans bleibt, ist eine postmoderne Ratlosigkeit.

… doch auch aus schlechten Büchern kann man noch etwas lernen

Aber selbst aus einem schlechten Buch kann man in kritischer Auseinandersetzung noch etwas lernen. Für die Schule setzt das voraus, dass die Lehrpersonen die Schüler dazu anleiten, die zahlreichen reaktionären Ideologien in Gestalt aufklärerischer Rationalität im Einzelnen zu kritisieren. Dabei kann man sich an den oben ausgearbeiteten Passagen zur Abtreibung orientieren. Die zugeordneten Texteile können als Schlüssel-Argumentationen des Homo fabers betrachtet werden, da in ihnen seine Ansichten zu Frauen, Leben, Natur und Planungsrationalität verdichtet zum Ausdruck kommen.

Text: Hubert Hecker

Bild: Wikicommons/LifeSiteNews

Dazu sollte man sich die Vorstellung des Buches der schönen neuen Welt vor Auge führen.

Darin hat Huxley doch beischrieben wie eine Neue Weltordnung funktioniert.

Da werden Babys nicht geboren sondern entkorkt. Eigentlich funktioniert diese Erziehung genau wie es sich die Frankfurter Schule formulierte.

Nur das Thema Gender war nicht präsent.

Das kommt nach Nico Rockefeller aus der Idee der späteren Bilderberger.

Nicholas Rockefeller

Der Feminismus ist unsere Erfindung. Früher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt alle.

Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben nebenbei die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind durch Medien und Schule unter unserer Kontrolle. In dem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir Egoisten geschaffen, die nur noch hart arbeiten und konsumieren. Dadurch sind sie unsere Sklaven und finden das alles auch noch gut.

Schade das ich nicht das Bild von Herrn Rockefeller einfügen kann.

Ein besonders guter Ansatz ist in auf der Seite Klagemauer.tv zu finden. http://www.klagemauer.tv/7735

Oder über die Belinda und Bill Gates Stiftung. Diese haben um Mädchen der 3. Welt zu sterilisieren, ein Impfkampagne ins Leben gerufen hat, die auf Erfahrungen von Impfungen in Israel beruhen.

Diese haben Schwarze Jüdinnen mit einem Impfstoff unfruchtbar geimpft! Al Haarez!

Sie bringen schon wieder diese Fehlinf, obwohl Haaretz das längst berichttigt hat.

Hier wurde niemand unfruchtbar geimpft, sondern erhielt Verhütungsmittel über Spritzen, die drei Monaten wirksam waren.

Die Skepsis gegenüber äthiopischen Junden liegt weniger an ihrer Hautfarbe als daran, dass das Jundentum, das sie tradiert haben, den Rabbinern als kein echtes Judentum erscheint. Die Gründe sind theologischer Natur.

Die Äthiopier sind Hamiten, das dürfte das theologische Problem sein.

Gen-Theologie.

Hamitische Gene sind nicht göttlich.

Sind Sie nicht im falschen Film? Diese Gen-Theologie ist protestantisch und rein christlich…

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamitentheorie

Zur Problematik der Einordnung der Herkunft der äthiopischen Juden und ihrer Überlieferungen in den Augen des Oberrabinats hier noch ein paar Anfänger-Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel

Von der Frage nach dem „falschen Film“ abgesehen, waren das zwei erstaunlich sachliche Antworten. Danke, und weiter so. Wenn meine Vermutung über die theologischen Probleme mit den äthiopischen Juden auch daneben war, so habe ich mir die göttlichen Gene doch nicht ausgedacht und sie auch nicht von Protestanten entlehnt. Dazu dieser kritische Artikel von Henry Makov (gebürtiger Jude): http://www.henrymakow.com/chabad.html

Zum Link: Das ist eine jüdisch-häretische Sekte. Damit kann man nicht für das ganze Judentum argumentieren, sondern es konterkariert das Judentum.

Infantile Seitenhiebe allerdings sollten Sie unterlassen – ist ja nicht mein Fehler, wenn Sie sich auf der Sachebene irren.

Auch hier wieder ein sehr guter Text, danke. Er weist die Differenziertheit und Nachdenklichkeit auf, die notwendig ist, um diesen riesigen Problemkomplex zu verstehen und zu überwinden.

Es ist sehr wichtig, dass hier gezeigt wird, dass die Abtreibungsideologie samt und sonders einer maskulinen Überheblichkeit und Ideologie und Vereinseitigung entspringt und die frauliche Intelligenz, deren Verhältnis zur Welt nach dem Sündenfall NICHT so gravierend gestört wurde wie die des Mannes, endgültig zusammengetreten wird.

Ich habe auch Simone de Beauvoirs „Memoiren einer Tochter aus gutem Haus“ gelesen. Einerseits beschreibt sie darin die auch vor der heutigen Situation bereits weitgehend durchgesetzte Verachtung der Frau und ihrer großen Aufgaben. Sie reagiert mit einer unerträglichen Bitterkeit auf diese Situation und wählt eie eher trotzige „Wie du mir so ich dir“-Haltung, die v.a. am Ende des Buches zum Ausdruck kommt. Sie erkennt das maskuline Fehlverhalten damit an und ahmt es nach, weil sie voraussetzt, dass es glücklich mache. In gewisser Weise ist es auch da so wie bei Frisch: der Protagonist lernt nichts aus der Lage, sondern wählt die Qual als Status quo, weil dieses Übel ihm besser scheint als das, dem er zu entfliehen glaubt. Und warum? Weil de Beauvoir im zweiten Fall selbstbestimmt ist, im ersten Fall aber nicht.

Ich habe ein wenig Schwierigkeiten mit dem gängigen Begriff „emotionale Intelligenz“. Er hat den landläufig unscharfen Begriff „Intuition“ abgelöst. Es ist aber die Intelligenz der Frau keine andere als die des Mannes – sie sind ja aufgrund der gleichen ontologischen Substanz wesensgleich. Sie wurde nach dem Sündenfall leiblich geschwächt, nicht geistig. Gott hat ihr diese Schwächung angesagt als Sündenstrafe und die Tatsache, dass der Mann sich ihrer aufgrund der leiblichen Schwächung auch leiblich bemächtigen wird. Geistig ist es ihm nie gelungen, so sehr er es auch wollte. Dem Mann verheißt Gott als Sündenstrafe dagegen die Störung seiner Beziehung zur Welt, während er ihm die leibliche Kraft belässt.

Die Frau setzt im Normalfall die normale menschliche Intelligenz daher umfassender ein, und wenn sie Bildung erhält, ist sie daher dem amnn schnell und oft überlegen. Dass inzwischen die Mädchen die Jungen überholt haben, ist nicht schuld der bösen Pädagogik, sondern entspricht ihrer Begabung. Sie ist daher aufgrund dieser hohen Intelligenz auch in der Lage, das Wohl ihrer Kinder dem einer Karriere vorzuziehen oder überhaupt auch ihren Leib besser zu berücksichtigen und sich daher immer abwägend zu verhalten.

Dass die Frau es heute vielleicht unter einem despotischen maskulinen Diktat, das wiederum Frauen an Frauen vermitteln, nicht mehr tut, ist pervers.

Aber was folgt daraus?

Wie die Heiden damals erbittert und verabscheuend feststellten, seien die Christen „verweibischt“ (effeminiert). Das bringt uns auf die richtige Spur. Ich möchte es am liebsten von Maria her denken. Gott wählte eine Frau als Sitz der Weisheit, weil sie dafür besonders disponiert ist.

Frauen müssten sich radikal und selbstbewusst aus dem maskulinisierten geistigen Krampf befreien und alles dran setzen, Maria anzugleichen bzw. angleichen zu lassen. Ich bin mir sicher, wenn Frauen dieses falsche männliche Spiel nicht mitspielen, werden sie alles gewinnen, eben weil ihr Verhältnis zur Welt weniger aus dem Lot ist als das des Mannes. Sie werden wie Maria eine ganze Menschheit gewinnen können, dies aber ohne Ambition zu herrschen.

„… und die frauliche Intelligenz, deren Verhältnis zur Welt nach dem Sündenfall Nicht so gravierend gestört wurde wie die des Mannes, endgültig zusammengetreten wird. …“

Ich habe nicht die geringste Lust, immer wieder auf Sie reagieren zu müssen. Um Ihre Person geht es mir nicht, ich kenne Sie ja gar nicht.

Aber dieser Ihr Halbsatz, den ich zitiere, ist eine glatte Häresie, die einfach nur als Unsinn bezeichnet werden muss.

Nicht nur die katholische Kirche, keine christliche Konfession lehrt, dass die Folgen der Erbsünde unterschiedlich auf die Geschlechter verteilt sind. Im Alten Testament ist überhaupt keine Rede davon, in keinem katholischen Katechismus wird dieser Irrtum gelehrt.

Ich reagiere nur deshalb in dieser Form, weil davon auszugehen ist, dass auch uninformierte Leser, Leserinnen Kommentare lesen.

Also nochmal: So wie unsere Stammeltern durch ihre Auflehnung gegen Gottes Gebot die gleiche Schuld trifft, so trifft die Menschheit die Folgen dieser Schuld, die Erbsünde, in gleicher Weise.

Die katholische Kirche macht in ihrer Lehre von der Erbschuld keinen Unterschied zwischen Mann und Frau.

Dass in der Vergangenheit in der konkreten Verkündigung nicht gerade selten Eva und ihre „Töchter“ nicht nur als die Hauptschuldigen, sondern auch als geistig schwächer diskriminiert wurden, berechtigt nicht, jetzt einfach den Spieß umzudrehen.

Maßgeblich ist die göttliche Offenbarung.

Ihnen sei einfach mal eine eingehende Bibellektüre empfohlen inklusive Kontemplatio.

Und wenn Sie keine Lust haben, auf mich eingehen zu müssen, warum tun Sie dann?

Gehts eigentlich noch?

Sie verkennen – um es für die „nicht-informierten Leser“ zu sagen, die Sie meinen hier belehren zu sollen – selbst leider vollkommen den Unterschied zwischen „Erbschuld“ und geschlechtsspezifischer Sündenfolge nach dem Sündenfall.

Für alle interessierten Leser sei dabei auf Gen. 3 verwiesen, bei denen Gott der Frau, bzw dem Mann eine jeweils spezifische Sündenfolge zuweist.

Dass damit natürlich NICHT gemeint ist, dass nicht beide gleich schuld seien, dürfte jeder vernünftige Leser ohnehin begriffen haben.

Der Wille, über das Menschenleben verfügen zu können, ist leider ein Teil der Erbsünde, das jedem von uns inne ist. Ich will – nicht „Vater, wie DU willst“. Die neuerliche Seuche der Abtreibung – einschließlich ihrer Förderung beruhen auf zwei erstaunlicherweise widerstrebenden Prinzipien, einerseits des kapitalistischen Liberalismus und auf der anderen Seite des materialistischen Marxismus-Leninismus, des Kommunismus.

Beiden gemeinsam ist die Tatsache, daß GOTT nicht mehr an erster Stelle steht, sondern einerseits das Individuum des freien Menschen, andererseits der Arbeiter und Proletariat, der sich den Gesetzen des Marxismus unterwirft und nur noch FÜR DIE MASSE da ist.

Diese beiden Grundthesen – man kann sie tatsächlich in dialektischer Weise als These-Antithese erkennen hatten zu Folge die Synthesen des Nihilismus und des Nationalismus, wieser Produkte des Bösen. Als perfekte Synthese dieser wieder in aus dialektischer Sicht erkennbaren These-Antithese Zusammenhang stehenden Thesen entstand der Menschenverachtende Nationalsozialismus, samt seiner Bevölkerungspolitik, der Shoah.

In historischer Kontinuität also müssen alle, die zur Macht des Menschen über das Leben des Menschen positiv stehen, wie heutige Wissenschaftler Peter und Woif Singer, sowie deren Förderer und die gesamten Förderer jener Kräfte als Machfolger der NS_Zeit sich attribuieren lassen, die Feministen, die 68-er Bewegung, die Szientisten und Futuristen aller Couleur.

Die Abtreibung ist so alt wie der Mensch selbst (Teil der Erbsünde!), aber zum RECHT haben es NUR die GOTTLosen erhoben. Zwischen Atheismus und Abtreibung besteht also ein zwingender Zusammenhang, daher auch die Zwangsabtreibungen an Christen, Jeziden und Schiiten im IS-Gebiet, etc.

ABTREIBUNG IST praktischer ATHEISMUS!

Der schwerste Fehler, den sich ein Leser beim Romanlesen leisten kann, ist die Identifikation des Autors mit dem Protagonisten des Romans. Eine solch naive Identifikation ist der Tod jedes Textverständnisses und damit jeder literarischen Interpretation. Das heißt im Klartext zum vorliegenden Fall: Max Frisch ist nicht Homo Faber! Wenige Jahre zuvor hatte seine Romanfigur im Roman „Stiller“ nie aufgehört zu beteuern: „Ich bin nicht Stiller!“

In diesem Sinne sagte der Autor Max Frisch, als er die Rolle Walter Fabers in Homo Faber“ kommentierte: „Dieser Mann lebt an sich vorbei, weil er einem allgemein angebotenen Image nachläuft, das von ‚Technik‘. Im Grunde ist der ‚Homo faber‘, dieser Mann, nicht ein Techniker, sondern er ist ein verhinderter Mensch, der von sich selbst ein Bildnis gemacht hat, der sich ein Bildnis hat machen lassen, das ihn verhindert, zu sich selber zu kommen. […] Der ‚Homo faber‘ ist sicher ein Produkt einer technischen Leistungsgesellschaft und Tüchtigkeitsgesellschaft, er mißt sich an seiner Tüchtigkeit, und die Quittung ist sein versäumtes Leben.“

Es gilt:

Was immer Walter Faber sagt, es ist nicht von Max Frisch gesagt, ebenso wenig wie das, was von den Romanfiguren Hanna und Sabeth gesagt wird. Der Autor Max Frisch ist daher mit keiner der Romanexistenzen persönlich identifizierbar. Vielmehr stellt er, an wem auch immer gescheiterte, das heißt, am Menschsein „verhinderte“ Existenzen vor Augen. Damit beantwortete er auf seine Weise Fragen, die vom Existentialismus seiner Zeit gestellt worden waren.

Es gibt in der Literaturkritik in bezug auf die literarischen Stilmittel das Argument, den Autor nicht mit der Literatur zu verwechseln, um die Stilmittel klar erkennen zu können. Peter von der Matt sagte über Max Frisch: „Er liebte es, die Persönlichkeiten seiner Romane auf den Stilmitteln der Entfremdung aufzubauen. Wer Max Frisch kennt, weiß, daß hinter seinen Hauptfiguren sein eigenes Denken, sein eigenes Ich zum Tragen kommt.“ In der Philologie kennen wir dieses unter dem Stichwort Wirkungsabsichten. Ja, sie haben recht: Die Geschichte von Hanna und Sabeth, genauer die Abortio, ist nicht die Hauptwirkungsabsicht, tatsächlich ist es die Entfremdung des Menschen von seinem eigenen Ich, was der Homo faber billigend inkaufnimmt. Die Abortio wird aber so verharmlosend dargestellt, daß diese Handlung gleichsam als Teil des ganzen Notwendigen dasteht. So, wie „Stiller“ sich verstellen muß, um nicht in den Tod getrieben zu werden, so wird Hanna eben die Abortio durchführen, um in der Welt des Homo faber zu bleiben.

Die Identifikation einer Romanfigur mit dem Autor ist in den seltensten Fällen erwünscht (Martin Walser macht hier mit „Erl-König“ die traurige Ausnahme), sie ist ja ein Teil der actio ficta, aber der Autor will etwas über seine Zeit, sein eigenes Dafür- oder dagegensein ausdrücken. So, wie Homer die besten Worte für Achilleus und Odysseus findet, so tun es alle abendländische Autoren. Das ist philologische Realität.

Schwangerschaftsverhütung und Abtreibung sind nicht das gleiche, aber sie entstammen demselben Nein zum Kind. Auch die Statistik zeigt: Je mehr verhütet wird, desto mehr wird abgetrieben.

„sie entstammen demselben Nein zum Kind“

Deshalb ist Schwangeschaftsverhütung auch nicht das „kleinere Übel“!

Im Prinzip ja, dennoch wird man tötende und nicht tötende Methoden unterschiedlich bewerten müssen. Es sind aber nur Abstufungen schwerer Sünde.

Diese Darstellung wird Frischs Homo faber nun wirklich nicht gerecht. Dort geht es um den Menschen in seiner technisierten Umwelt. Die Geschichte mit Hanna ist doch eher eine beiläufige Rahmenhandlung. Der Abtreibung wird da nicht das Wort geredet.

@ Sophus: Genauso ist es! Walter Faber ist NICHT Max Frisch und wird von diesem IMPLIZIT einer gnadenlosen Kritik unterzogen. Bei der Lektüre im Deutschunterricht 1969 ist auch damals niemand auf eine andere Sichtweise gekommen, weil es so OFFENSICHTLICH ist. Der Roman ist übrigens auch heute noch ungemein beliebt bei den Schülern!

War er bei uns auch. Ich fand Frisch eh gut. Die Darstellung Heckers geht nun wirklich daneben.

Bei „Homo faber“ wurde allerdings immer von einer starken identifikation des Autors mit der Aussage seines Romans ausgegangen. Die autobiografischen Züge sind unverkennbar, und der Fluss der Gedanken folgt eben doch denen Fabers, ohne dass eine erkennbare Distanzierung des Autors zu ihm geschieht.

Natürlich ist ein Autor nicht (zwingend) identisch mit einer Romanfigur, die er erschafft, aber – und das gilt es zu bedenken – er kann sich dennoch sehr stark mit einer Figur identifizieren. Das „Identifizieren“ impliziert ja icht notwendig Indentität! Wer das bestreiten wollte, würde das Spektrum schriftstellerischer Methoden einengen.

Selbstverständlich konnte ein Autor immer über eine Figur eigene Einstellungen oder Botschaften mitteilen.

Eine Streitfrage ist bei „Homo Faber“ in der Forschung, OB dies der Fall ist. Herr Hecker hat eine bestimmte Verstehensweise präferiert – das darf er.

Dürfen in der literarischen Diskussion darf man innerhalb einer gewissen fachlichen Kompetenz fast alles. Aber alles hat seine Grenzen! Diese Grenzen hat Hubert Hecker im Falle von Max Frischs Roman Homo Faber mit seiner inkompetenten Personalidentifikation und der damit einhergehenden Herabwürdigung der Person des Autors weit überschritten.

Die absolute Notwendigkeit der Nichtidentifikation des Schriftstellers Max Frisch mit der Romanfigur Walter Faber ist in der Forschung seit Erscheinen des Romans unbestritten. Dass Max Frisch an eine solche Möglichkeit einer wissenschaftlichen Unterstellung nicht gedacht hat, ergibt sich aus dem oben zitierten Kurzkommentar, in dem er sich vom existentiellen Scheitern Walter Fabers klar distanziert – und dabei insgeheim sein Aussteigen aus seinem bis zum Erfolgsroman „Stiller“ ausgeübten Architektenberuf begründet:

„Dieser Mann lebt an sich vorbei, weil er einem allgemein angebotenen Image nachläuft, das von ‚Technik‘. Im Grunde ist der ‚Homo faber‘, dieser Mann, nicht ein Techniker, sondern er ist ein verhinderter Mensch, der von sich selbst ein Bildnis gemacht hat, der sich ein Bildnis hat machen lassen, das ihn verhindert, zu sich selber zu kommen. […] Der ‚Homo faber‘ ist sicher ein Produkt einer technischen Leistungsgesellschaft und Tüchtigkeitsgesellschaft, er mißt sich an seiner Tüchtigkeit, und die Quittung ist sein versäumtes Leben.“

In diesen zwei Sätzen steckt nichts von einer Identifikation des Schriftstellers Max Frisch mit dem Menschentypus „Homo Faber“ – im Gegenteil: Das Bekenntnis des erfolgreichen Schweizer Architekten Max Frisch ist das eines Anti-Faber, der seinen Weg ins „Nichtmenschsein“ eines versäumten Lebens durch die rechtzeitige Aufgabe seiner Architektentätigkeit rechtzeitig vermieden hat.

@ Christoph Rhein

Täuschen Sie sich da nicht, wenn Sie sagen:

„So, wie „Stiller“ sich verstellen muß, um nicht in den Tod getrieben zu werden, so wird Hanna eben die Abortio durchführen, um in der Welt des Homo faber zu bleiben“?

Hanna hat eben nicht abgetrieben, nicht zuletzt deswegen, weil Walter Faber, der Vater des sich abzeichnenden Kindes, zu ihr ständig „von deinem Kind“ sprach. Daher hat sie es behalten, einen anderen Mann geheiratet, sich dessen Kinderwunsch verweigert, so dass die Ehe zerbrochen ist. Sabeth ist aus Nichtwissen über die sie betreffende Vaterschaft ein inzestiöses Verhältnis mit dem ihr unbekannten, viel älteren Walter Faber eingegangen, was auch für sie insofern ein „versäumtes Leben“ bedeutete, als sie durch mangelnde Achtsamkeit ihres Vater-Liebhabers tragisch zu Tode kam.

Ihre Mutter Hanna verspiegelt in einem gewissen Grad die autobiographische „Bekanntschaft“ Max Frischs mit einer emigrierten Halbjüdin Hanna in Zürich, der er, um sie zu schützen, die Heirat angeboten hatte, was diese aber ablehnte, weil sie an seinem Verhalten erkannt hatte, dass sein Angebot nicht aus Liebe gekommen war.

@ Sophus

Ich sagte ja, dass man das so sehen kann, wie Sie es tun – allerdings geht Hecker ja mit der Einwendung bereits um, die Sie vortragen und nennt ja Autoren, die Frisch sehr wohl biografisch lesen:

„Der homo faber scheitert, aber er lernt kaum etwas dazu – konstatiert der Literaturkritiker Joachim Kaiser. Faber wandelt sich nicht, notiert Walter Schmitz, ein Kenner des Werks von Frisch. Er bleibt an die Vergangenheit fixiert. Seine Änderungsentschlüsse und neuen Einstellungen sind so klischeehaft wie seine Äußerungen dazu – etwa: Ich preise das Leben! Fabers Persönlichkeit bleibt ambivalent, in sich widersprüchlich – wie der ganze Roman:

Max Frisch zeigt zwar die Brüchigkeit der Weltanschauung des Homo faber, aber er hebt dessen reaktionäre Thesen nicht auf.“

Wir haben generell das Problem bei einem Text, der eine Art „status quo“ kommentarlos darstellt, entscheiden zu können, was der Autor für eine „Botschaft“ hat.

Die Botschaft ist in einem solchen Fall aber keineswegs eine Kritk dieses Status quo, sondern eine Art hinnehmende Beschreibung.

Ob man daraus gleich eine aktive Propaganda ableiten kann, wie Hecker es tut, mag man für überzogen halten, aber in jedem Fall stellt der Autor diese Verhältnisse als unausweichlich dar.

Als ich den Roman seinerseits las, kam bei mir auch genau dieses Ergebnis zustande – ein existenzialistisches Ergebnis, das den Menschen herumstolpern lässt in seinen Irrungen, die man aber nicht mehr Irrungen nennen darf, sondern einfache Gegebenheiten, denen man nicht ausweichen konnte und die darum auch keine Amorlität kundtun.

In einem Konzept, dass behauptet, die „Existenz“ gehe der „Essenz“ voraus, hat ein einfaches Interpretations-Schema, nach dem man einen amoralischen Zustand beschreibt und durch die Beschreibung kritisiert, keinerlei Wert oder Sinn.

Der Homo faber hat willentliche Entscheidungen getroffen, so zu leben – es sind nicht andere schuld oder ein häherer Wille, etwa im sartreschen Sinn:

„Der Mensch ist zuerst ein Entwurf, der sich subjektiv lebt, anstatt nur ein Schaum zu sein oder eine Fäulnis oder ein Blumenkohl; nichts existiert diesem Entwurf vorweg, nichts ist im Himmel, und der Mensch wird zuerst das sein, was er zu sein geplant hat, nicht was er sein wollen wird. Denn was wir gewöhnlich unter Wollen verstehen, ist eine bewusste Entscheidung, die für die meisten unter uns dem nachfolgt, zu dem sie sich selbst gemacht haben. Ich kann mich einer Partei anschließen wollen, ein Buch schreiben, mich verheiraten, alles das ist nur Kundmachung einer ursprünglicheren, spontaneren Wahl als was man Willen nennt.“ (Jean-Paul Sartre: Ist der Existenzialismus ein Humanismus? Drei Essays, Ullstein, Frankfurt 1989, S. 20)

Die Akzeptanz dieser Haltung habe ich beim Lesen von Homo Faber angenommen. Ähnlich wie bei de Beauvoir in den „Memoiren“. man könnte die grauenhaften Verletzungen, die sich Menschen darin gegenseitig antun, als „Kritik“ daran auffassen, dass das so ist. Ich habe es aber, s.o. so verstanden, dass de Beauvoir dies eben gerade nicht sagen will, sondern als Ergebnis willentlicher Planungen anerkennen will und dabei eher danach fragt, OB sie eine willentliche Entscheidung in ausreichender Selbstberücksichtigung getroffen hat.

Ich weiß, dass es hier sehr viele Stimmen dazu gibt. Aber jeder hat das Recht, sich seine eigenen Gedanken zu machen und sie auch zu äußern.

Homo faber zeigt die Fragen des Menschen in der technisierten Welt auf. Da gibt es Kernsätze, die absolut nichts mit Abtreibung zu tun haben. Die Rahmenhandlung können wir auch ruhig vernachlässigen, sie ist wenig wichtig.

Vielen Dank für das Updating – es ist tatsächlich diese Prämisse, dass die Existenz der Essenz vorausgehe, die diese „existenzielle Ratlosigkeit“ im Leser zurücklässt.

Der Homo Faber ist programmatisch a‑moralisch und Frisch übt daran keinerlei Kritik.

Es ist der Wunschtraum des möglicherweise entsetzten oder einfach pathetischen Lesers, dass er es täte.

Aber bitte: Wo tut er es?

Eben – nirgends.

Dazu passt auch die eigenwillige Interpretation des „Du sollst dir kein Bildnis machen“. Je mehr man „liebt“, desto weniger wisse man, wie der andere ist. Das klingt erst mal gut. Aber bei genauerem Hinsehen, kommen Zweifel: Frisch erliegt gewaltigen, durch das ebenfalls technische Denken der modernen Psychologie erzeugten Allmachtsphantasien.

„In gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die andern in uns hineinsehen, Freunde wie Feinde. Und umgekehrt! auch

wir sind die Verfasser der andern; wir sind auf eine heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie

uns zeigen, verantwortlich nicht für ihre Anlage, aber für die

Ausschöpfung dieser Anlage. Wir sind es, die dem Freunde, dessen

Erstarrtsein uns bemüht, im Wege stehen, und zwar dadurch, dass unsere Meinung, er sei erstarrt, ein weiteres Glied in jener

Kette ist, die ihn fesselt und langsam erwürgt. Wir wünschen ihm, dass er sich wandle, o ja, wir wünschen es ganzen Völkern!

Aber darum sind wir noch lange nicht bereit, unsere Vorstellung von ihnen aufzugeben. Wir selber sind die letzten, die sie ver-

wandeln. Wir halten uns für den Spiegel und ahnen nur selten, wie sehr der andere seinerseits eben der Spiegel unsres

erstarrten Menschenbildes ist, unser Erzeugnis, unser Opfer –.“

Abgesehen von einer überzogenen Schöpferfantasie ist die Logik dieses Textes in sich absurd – wenn ich dem anderen wünsche, dass er sich wandelt, aber an meinem Bild von ihm festhalte, dann weiß ich nicht, wie er sich wandeln sollte.

Wer bin ich aber, den anderen förmlich zu erschaffen? Ihm sein „Gesicht“ zu geben?

Und wenn sich in seinem Gesicht wieder nur meines spiegelt, das ich aber nicht als meines annehme oder überhaupt erkenne, dann wirds irre: man kennt sich nicht mehr aus, weiß weder, wer man selbst ist, noch wer der andere ist und erhebt genau das zum Programm. Man wünscht sich einen Wandel, den man aber auch nicht benennen kann. Und täte mans, läge man damit immer wieder nur falsch. Man hantiert hier und hantiert da, warum weiß man nicht, darf man nicht wissen. Und den andern soll man – als Akt der Liebe – in seinem willkürlichen Handeln und Sein fraglos gewähren lassen. Die einzige Freiheit, die man im Selbstentwurf hat, ist die der Macht über den eigenen Tod bzw. des Lebens, das in einem selbst liegt und weitergegeben werden könnte.

Frisch wird ideologisch in die Köpfe gedrückt und das schon seit Jahrzehnten – ich habe 1983 Abitur gemacht und erhielt damals den Scheffelpreis. Dreimal darf man raten, was mir als Buchgeschenk überreicht wurde: Die damals gerade im „Weißen Programm im 33. Jahr Suhrkamp“ erschienen „Tagebücher“ von Max Frisch.

Darin finden sich ungezählte Symptome dessen, was Hecker beschreibt:

„Die Fabel, die den Eindruck zu erwecken versucht, dass sie nur so und nicht anders habe verlaufen können, hat zwar immer etwas Befriedigendes, aber sie bleibt unwahr; sie befriedigt lediglich eine Dramaturgie der Fügung, eine Dramaturgie der Peripethie. (…) es gibt große Auftritte, mag sein, aber keine Peripethie. Tatsächlich sehen wir, wo immer Leben sich abspielt, etwas viel Aufregenderes: es summiert sich aus Handlungen, die zufällig bleiben, es hätte immer auch anders sein können (…) Der einzige Vorfall, der keine Variante mehr zulässt, ist der Tod. (…) Jeder Versuch , (einen) Ablauf als den einzig möglichen darzustellen und (ihn) von daher glaubhaft zu machen, ist belletristisch; es sei denn man glaube an die Vorsehung und somit (…) auch an Hitler.“ (Tagebücher, S. 479 f)

Auch von mir ein großes Danke Herr @ Hubert Hecker für Ihr Updating.

Nun übertiteln Sie Ihren Text nach wie vor: Homo faber – ein Albtraum sozialtechnischer Vernunft. Aber ist es wirklich Vernunft? Kann die menschliche Vernunft, ein Geschenk des Schöpfergottes, einen Menschen wie Homo Faber so in die Irre führen? Es war nicht die „Vernunft“ – im Gegenteil: Es war die Missachtung der Stimme seiner Vernunft, denn er wollte ein Bild von sich selber bedienen, das andere sich von IHM machen sollten: Damit ist Homo Faber, wie ihn Max frisch kennengelernt und als Gefahr für sich selber erkannt hatte, wirklich ein “ Produkt einer technischen Leistungsgesellschaft und Tüchtigkeitsgesellschaft“, der sich nach dem gesellschaftlichen Außenmaßstab „allein“ an seiner Tüchtigkeit messen will. Und Max Frisch zieht den Schluss: „Und die Quittung ist sein versäumtes Leben“.

Das führt, im Roman in Sprache und Inhalt vielfach gespiegelt, Max Frisch dem Leser in aller Klarheit vor Augen.

Werte @ zeitschnur, einer moralisierenden Kritik durch den Autor bedarf es nicht mehr. Wäre Max Frisch dieser Versuchung erlegen, wäre der Roman als solcher literarisch erledigt gewesen.

@ Sophus

Das hab ich nicht gefordert – klar wäre das der Tod des Romans gewesen, keine Frage. Darin stimmen wir überein. Es gibt jedoch viele andere Wege, durch die Art der Erzählhaltung auf subtile Weise zu erkennen zu geben, wo man steht als Autor.

Wie ich es darlegte, ist das aber bei Frisch nicht mit triftigen Gründen (sondern allenfalls aus einer subjektiven Erwartungshaltung des Lesers) erkennbar.

Mein Fazit ist daraus: Er will das auch nicht.

Und warum er das nicht will, habe ich versucht, zu erklären.

Klar – das muss nicht so sein, wie immer bei literarischen Analysen…