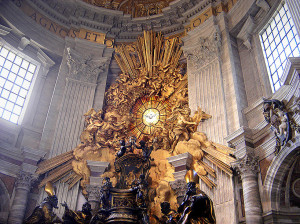

(Rom) Am 22. Februar begeht die Kirche das Fest Petri Stuhlfeier. Sichtbaren, allerdings allegorisch überhöhten Ausdruck hat das Fest, das an den Auftrag und die Autorität des Papsttums erinnert, im überlebensgroßen Bronzemonument des Bernini im Petersdom, das ein gigantisches Reliquiar für den päpstlichen Thron aus Holz bildet. Gestützt wird die überdimensionale Thronnachbildung von den vier Kirchenvätern Augustinus, Hieronymus, Ambrosius und Athanasius. Die Historikerin Cristina Siccardi befaßt sich mit dem liturgischem Fest, seinem Hintergrund und seiner Bedeutung bis zum heutigen Tag: Dem einzigartigen Auftrag und der einmaligen Autorität, aber auch der immensen Verantwortunng des Papstes.

(Rom) Am 22. Februar begeht die Kirche das Fest Petri Stuhlfeier. Sichtbaren, allerdings allegorisch überhöhten Ausdruck hat das Fest, das an den Auftrag und die Autorität des Papsttums erinnert, im überlebensgroßen Bronzemonument des Bernini im Petersdom, das ein gigantisches Reliquiar für den päpstlichen Thron aus Holz bildet. Gestützt wird die überdimensionale Thronnachbildung von den vier Kirchenvätern Augustinus, Hieronymus, Ambrosius und Athanasius. Die Historikerin Cristina Siccardi befaßt sich mit dem liturgischem Fest, seinem Hintergrund und seiner Bedeutung bis zum heutigen Tag: Dem einzigartigen Auftrag und der einmaligen Autorität, aber auch der immensen Verantwortunng des Papstes.

.

Das Fest der Kathedra des Heiligen Petrus

von Cristina Siccardi

Um der Ausbreitung und der Festigung des Christentums im Osten und im Westen zu gedenken, feiert das Martyrologium Romanum am 22. Februar das liturgische Fest der Stuhlfeier des Heiligen Petrus zu Antiochien und am 18. Januar das Fest der Stuhlfeier des Heiligen Petrus zu Rom. Die Reform des liturgischen Kalenders hat die beiden Gedenktage am 22. Februar vereint. An diesem Tag erinnert die Kirche an die besondere Mission, die Jesus Christus dem Apostel Petrus anvertraut hat.

Tu es Petrus

Die Kirche, erklärt das Missale Romanum, feiert an diesem Fest, daß Christus sie auf Petrus als Felsen gegründet hat, dem er die Schlüssel des Himmelreichs übergeben und die oberste Hirtengewalt übertragen hat und der als Hirte zu den Menschen spricht. Der Papst ist als Stellvertreter Christi direkt dem Haupt der Kirche verantwortlich und Haupt der Kirche ist allein der Sohn Gottes: „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam» (Matthäus 16,18). Dieses machtvolle Herrenwort wird im Meßproprium am 22. Februar wiederholt. Vom Stuhl Petri aus macht sich der Nachfolger des Petrus zum Sprecher der unveränderlichen Lehre des himmlischen Königs, den er vertritt. Diese Lehre wurde vom Heiland und Retter direkt dem Heiligen Petrus anvertraut und wird durch die Überlieferung getreu weitergegeben. Alle Päpste in rechtmäßiger Sukzession sind verpflichtet, die empfangene Tradition ihrerseits wieder weiterzugeben.

Die Stuhlreliquie Kaiser Karls des Kahlen

Der Stuhl Petri ist nicht nur eine immaterielle Idee, sondern eine Gedenkreliquie, ein wirklicher Thron aus Holz aus dem 9. Jahrhundert. Er wurde 875 vom Frankenkönig Karl dem Kahlen (823–877) Papst Johannes VIII. (820–882) geschenkt. Anlaß war Karls Romreise und seine Kaiserkrönung, die am Christtag 875 erfolgte. Der Stuhl wurde von den Päpsten ausschließlich für liturgische Zwecke verwendet und war das ausdrückliche Symbol der päpstlichen Autorität und der Legitimität ihres Pontifikats. Die Kathedra wird noch heute im Inneren des gigantischen Bronzemonuments aufbewahrt, das Lorenzo Bernini (1589–1680) auf Wunsch von Papst Alexander VII. (1599–1667) dafür schuf und das sich seit dem 17. Januar 1666 in der Apsis des Petersdoms unterhalb des berühmten Glasfensters des Heiligen Geistes befindet. Der Stuhl Petri war jahrhundertelang Ziel von Pilgern und Objekt der Verehrung durch die Gläubigen. Mit der bronzenen Umkleidung durch Bernini wurde er zwar künstlerisch überhöht, allerdings auch den Augen der Gläubigen entzogen, weshalb die Verehrung in den vergangenen 350 Jahren mehr und mehr nachließ und an Bedeutung verlor.

Una Petri sedes unum verumque lavacrum

Bezeichnend ist hingegen, daß die Stuhlfeier Petri in Rom bereits im frühen vierten Jahrhundert fest verankert war. Der früheste Beleg geht auf das Jahr 336 zurück, weist aber auf eine weit ältere Tradition hin. Sie ist nicht mit einem tatsächlich erhalten gebliebenen Bischofsstuhl des Apostelfürsten verbunden, sondern mit der Autorität und der Löse- und Bindegewalt des Petrus, die sie zum Ausdruck brachte und bis heute zum Ausdruck bringt. Eine Autorität und Vollmacht, die von Nachfolger zu Nachfolger weitergegeben wird. Der Stuhl Petri ist das Zeichen der Einheit für die gesamte Kirche, wie bereits der heilige Papst Damasus I. (305–384) im Taufbecken des Vatikans eingravieren ließ: „Una Petri sedes unum verumque lavacrum vincula nulla tenet quem liquor iste lavat“ (Es gibt nur einen einzigen Stuhl des Petrus und nur ein einziges wahres Taufbecken, nichts fesselt mehr, wer darin gewaschen wurde).

Calvins Verleugnung des Petrus förderte Verehrung der Kathedra

Als Calvin 1543 die Bedeutung der Kathedra leugnete, indem er behauptete, die einzige Macht in der Kirche sei ohne jede kirchliche Autorität der Dienst am Wort, erlebte der Holzthron Kaiser Karls des Kahlen eine große Aufwertung. Er wurde noch viel mehr zum Gegenstand der Volksfrömmigkeit. Er machte für die Gläubigen die zeitlose päpstliche Autorität sichtbar, wie sie von den größten Kirchenlehrern des Ostens und des Westens bezeugt wurde. Als 120 Jahr später der Holzthron dieser Sichtbarkeit entzogen wurde, brach die Verehrung im Volk plötzlich und unerwartet zusammen. Eigentlich hatte man es im Vatikan durch seine künstlerische Betonung anders gedacht gehabt, doch die Volksfrömmigkeit hat ihre eigene Sensibilität.

Die letzte Ausstellung des Holzthrons vor den Gläubigen erfolgte 1867 vom 28. Juni bis 9. Juli. Anlaß war das 1800. Todesjahr des Apostelfürsten, das der selige Papst Pius IX. (1792–1878) ausrief. Die Gedenkreliquie wurde aus dem Bernini-Kunstwerk herausgehoben und auf den Altar der Gregorianischen Kapelle des Petersdoms überführt.

Seit 350 Jahren verborgen

Seither erteilte Papst Paul VI. (1897–1978) lediglich einigen Wissenschaftlern die Erlaubnis die Reliquie zu untersuchen. Am 26. November 1968 wurde der Stuhl Petri erneut aus dem gigantischen brozenen Reliquiar des Bernini herausgenommen und in einen Raum neben der Sakristei der Kanoniker gebracht. Am 30. Dezember wurden die Holzelemente untersucht. Das Innere des Stuhls ist aus Akazienholz, das Äußere aus Eichenholz. Die zeitbedingten Schäden wurden erhoben, ebenso die Ausbesserungsarbeiten, die im Lauf der Jahrhunderte durchgeführt worden waren. Zudem wurden die Maße exakt aufgenommen und eine Altersbestimmung vorgenommen. Wer weiß, ob diese heilige Reliquie eines Tages wieder öffentlich gezeigt und verehrt wird?

Drei erschütternde Fragen Jesu an Petrus und seinen Nachfolger

Der päpstliche Stuhl bezeichnet unmißverständlich die herausragende Position des Papstes im Apostelkollegium, die durch den ausdrücklichen Willen Jesu zum Ausdruck kommt, der ihm und nur ihm, dem Simon Petrus die Aufgabe übertragen hat, Seine Lämmer zu weiden (Johannes 21,15–23). Dreimal fragte Jesus ihn: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?“ Mit den drei Anfragen, die Christus an einen erstaunten und schließlich traurigen Petrus richtete, endet das Evangelium des Johannes. Drei Fragen von erschütternder Bedeutunng, die der Stuhl immer neu jedem Nachfolger des Petrus stellt, der dessen Erbe als Stellvertreter Christi auf Erden innehat und damit auch den Stuhl erbt.

Einleitung und Übersetzung: Giuseppe Nardi

Erstveröffentlichung: Corrispondenza Romana

Bild: Corrispondenza Romana