Zu der sogenanten Migrantenkrise werden den Mainstream-Medien vielfach Nachrichtenmanipulationen vorgeworfen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten stehen dabei nicht abseits. Auch in anderen Bereichen verbreiten die Sender tendenziöse Berichte – und vertuschen anschließend ihre Einseitigkeit.

Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Zu der einseitigen, tendenziösen und unausgewogenen Berichterstattung des Südwestrundfunks (SWR) über die Demo für alle am 21. Juni 2015 in Stuttgart hatte der Autor im Namen des Frankfurter Katholikenkreises eine Programmbeschwerde eingereicht. Sowohl von der für Baden-Württemberg zuständen Landessenderdirektorin Stefanie Schneider wie vom Intendanten Dr. Peter Boudgoust erhielten wir gleichlautend abweisende Antwortschreiben. Daraufhin wandten wir uns mit einem Widerspruch an den Landesrundfunkrat. Dieses Gremium beriet am 12. November 2015 unsere Beschwerde und sandte uns danach eine abschlägige Antwort zu.

Willkommen in der Anstalt

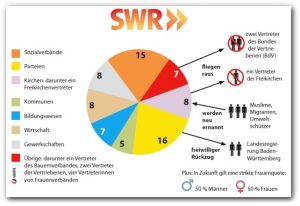

Der Rundfunkrat jedes ARD-Landessenders setzt sich zusammen aus Vertretern aller gesellschaftlich relevanten Gruppen. Er soll laut Rundfunksatzung eine Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Grundlage dafür ist ein Staatsvertrag, in dem die Programmgrundsätze für die journalistische Redaktionsarbeit festgelegt sind: sachlich und wahrheitsgetreu, objektiv und überparteilich, ausgewogen und fair zu berichten, weder einseitig noch tendenziös. Die Beratung und Entscheidung über Programmbeschwerden überträgt der Rundfunkrat einem Programmausschuss.

In der Theorie erscheint dieser Verfahrensgang dem rechtsstaatlich-demokratischen System von Gewaltenteilung und parlamentarischer Kontrolle nachgebildet zu sein. In der Praxis stehen die Rundfunkräte jedoch bei vielen ARD-Sendern unter der Regie der jeweiligen Anstaltsleitung. Die gibt vielfach vor, wie die Kontrollräte entscheiden sollen. So verkommen manche Rundfunkräte zu unkritischen Jasager-Gremien, die – jedenfalls im Ergebnis – die Vorgaben der Intendanten weitgehend abnicken und durchwinken.

Sitzen im SWR-Rundfunkrat Sprach-Papageien der Intendanz?

Das ist sicherlich ein schwerwiegender Vorwurf. Aber die drei SWR-Antwortschreiben, die uns vorliegen, legen genau das nahe:

Schon einige Tage nach Ausstrahlung der SWR-Reportage am 21. Juni, als die ersten Beschwerden eintrafen, legte sich die Landessenderdirektorin im Einvernehmen mit dem SWR-Intendanten darauf fest, dass in der betreffenden Sendung keine der oben genannten Elemente der Programmgrundsätze verletzt worden seien. In ihrem Schriftsatz vom 2. Juli an uns führte sie aus:

„Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist es unsere Aufgabe, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer unabhängig, neutral und ausgewogen zu informieren. So haben wir in unserem Beitrag über die ‚Demo für alle’ am 21. Juni zunächst die Beweggründe für die Demonstranten beschrieben (…). Im Zuge einer ausgewogenen Berichterstattung kamen auch die Kritiker dieser Demo zu Wort.“

Die im Schreiben genannten drei journalistischen Bewertungskriterien beinhalten allerdings schon eine Verkürzung der sogenannten Zehn Gebote des guten Journalismus. Die Erläuterung an einem einzigen Beispiel ist ebenfalls dürftig. Jedenfalls haben sich andere Sender um ausführlichere Begründungen bemüht.

Vierzehn Tage später bediente sich der SWR-Intendant der Worte seiner Vorschreiberin, als Dr. Peter Boudgoust seiner Sekretärin den Brief an uns mit Datum vom 16. Juli diktierte:

„Die Redaktion hat zunächst die Beweggründe für die Demonstranten beschrieben und anschließend auch die Kritiker dieser Demo zu Wort kommen lassen. Dies entspricht einer unabhängigen, neutralen und ausgewogenen Berichterstattung.“

Als wir Ende November das Antwortschreiben vom Beschwerdeausschuss des Rundfunkrates erhielten, hatten wir eine Art Dejavu-Erlebnis:

„Nach Einschätzung des Gremiums kam in der SWR-Sendung der Grundsatz der Ausgewogenheit, Neutralität und Objektivität insofern zum Tragen, als sowohl die Beweggründe der Demonstranten sowie der Gegendemonstranten genannt und jeweils ein Vertreter beider Seiten zu Wort gekommen ist.“

Der Vorwurf, es säßen Sprach-Papageien der Intendanz im SWR-Rundfunkrat, ist nur deshalb nicht aufrechtzuerhalten, weil in dessen Schreiben eine Satzumstellung vorgenommen sowie Adverbien substantiviert wurden.

Sprachliche Verneigung des Rundfunkrates gegenüber der Anstaltsleitung

Der Rundfunkrat und insbesondere der Beschwerdeausschuss sollten eigentlich gegenüber der Leitung der Sendeanstalt Kontrollgremien sein, die die Einhaltung der Programmgrundsätze kritisch überprüfen. Tatsächlich erfüllen sie diese satzungsmäßige Aufgabe nicht, wenn sie bis in die Formulierungen hinein die Rechtfertigungsbemühungen der Senderleitung reproduzieren. Herrscht im Stuttgarter Rundfunkhaus ein Korporationsgeist, der den kritischen Verstand der Rundfunkratsmitglieder in sprachliche Bücklinge gegenüber der öffentlich-rechtlichen Anstaltsleitung verwandelt?

Jedenfalls legt diese Vermutung auch der nächste floskelhafte Satz nahe, den die Vorsitzende des SWR-Programm-Ausschusses in die Welt setzte:

„Das Gremium hat sich intensiv mit den vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt und den geäußerten Unmut (…) über die Berichterstattung sehr ernst genommen.“

Auch hier handelt es sich wieder um ein Nachsprechen, was sich im Vergleich mit dem Schreiben der Landessenderdirektorin ergibt, die uns schrieb:

„Zunächst einmal kann ich Ihnen versichern, dass wir Kritik an unserer Berichterstattung sehr ernst nehmen und uns intensiv damit auseinandersetzen.“

Die einschmeichelnde Behauptung von einer ernsten Auseinandersetzung mit den kritischen Argumenten der Beschwerdeschreiber klingt in beiden Fällen eher nach einer Abwimmlungs-Formel, was sich aus der folgenden Analyse ergibt.

Einstimmiger Ablehnungsbeschluss ohne einen Hauch von Selbstkritik

Auf diesem Hintergrund ist die Bemerkung der Ausschuss-Vorsitzenden eher peinlich, dass der abweisende Beschluss der 44 Gremiumsmitglieder einstimmig gefasst worden sei. Sie betont das sogar noch einmal mit der Aussage, dass unsere zehnseitige Beschwerde ohne Gegenstimme und Enthaltungen zurückgewiesen worden sei. Wenn bei einem so umstrittenen Sende-Beitrag mit zahlreichen Programm-Beschwerden ein pauschal abweisender Abstimmungbeschluss von 100 Prozent erfolgt, dann erinnert das an andere System-Verhältnisse.

Wir wollen gern glauben, dass es im Beschwerdeausschuss eine lebhafte Diskussion und Widersprüche gegeben hat. Schließlich steht ein Teil der Mitglieder jenen Gruppen, Verbänden und Parteien nahe, die an der Demo für alle beteiligt waren. Aber die Gremiumsteilnehmer sind zu Vertraulichkeit verpflichtet, so dass von der internen Debatte nichts nach außen dringen soll. Somit können wir uns nur an das Antwortschreiben der Ausschussvorsitzenden halten. Vorausgesetzt, dass deren Schreiben die Gremiumsdebatte richtig widerspiegelt, verfestigt sich für uns der Eindruck, dass das Kontrollgremium gar nicht auf die einzelnen Argumentationsschritte unserer und anderer Beschwerden eingegangen ist. Erst recht können wir aus dem Antwortschreiben nicht erkennen, dass sich der Rundfunkrat intensiv und abschnittsweise mit unseren konkreten Kritiken auseinandersetzte. Anscheinend hat man die Beschwerdeschreiben doch nur pauschal behandelt und allen Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer den gleichen Abweisungsbescheid geschickt. Das ergibt sich auch aus dem Hinweis, dass die Sendung nicht den ganzen Bildungsplan behandeln könne, sondern nur Teilaspekte. Diesen Punkt hatten wir in unserer Beschwerde gar nicht angesprochen. Im Übrigen ist dieser Satz wiederum gleichlautend aus dem Schreiben der Landessenderdirektorin übernommen worden.

Da stellen sich den Pflichtgebühren zahlenden ARD-Zuschauern einige Fragen:

- Warum mussten die 44 Mitglieder des Programmausschusses mit hohen Tagungs- und Anreisekosten zusammenkommen, wenn das Ergebnis als Formulierungsvorgabe der Intendanz schon seit vier Monaten feststand?

- Wozu wird der Posten einer Programmausschuss-Vorsitzenden gebraucht, wenn die in ihrem Schriftsatz nur leicht veränderte Zitate von Intendanten-Schreiben einkopiert?

- Oder fungiert der Ausschuss-Vorsitz als verlängerter Arm der Senderdirektion, der Kritiken und Widersprüche aus dem Gremium auf Linie bügeln soll?

- Welchen Sinn hat ein Kontrollgremium, das dem Anschein nach zu hundert Prozent aus Jasagern besteht?

- Warum sperrt sich der Sender auf allen Ebenen gegen jegliche Kritik an einem umstrittenen Sendebeitrag?

- Was sind die staatsvertraglich festgelegten Programmgrundsätze wert, wenn deren Einhaltung pauschal behauptet wird, ohne auf die konkrete Beschwerde-Kritik einzugehen?

- Welche institutionellen Mechanismen wirken auf die Mitglieder des Beschwerdeausschusses, so dass sie einstimmig mit allen vorgegebenen Sprachregelungen der Intendanz einverstanden sind?

Rundfunkräte als Sprecher der Anstalten gegenüber der Öffentlichkeit

Es spricht einiges für die These des Medienwissenschaftlers Hans Mathias Kepplinger, dass die Rundfunkräte der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten heute nicht mehr unabhängige Institutionen sind. Professor Kepplinger führte bei einem Podiumsgespräch am 20. 10. 2015 im Münchener Presseclub aus:

Die Rundfunkräte, die ursprünglich als „Kontrollräte“ und als Sprecher der Öffentlichkeit gegenüber dem Rundfunk gedacht waren, sind inzwischen eher zu Sprechern der Rundfunkanstalten gegenüber der Öffentlichkeit geworden. Intendanten hätten die Räte erfolgreich zu diesem Zweck instrumentalisiert.

Wird der Rundfunkrat als Unterabteilung der Intendanz geführt?

Zunächst ist der These des Medienwissenschaftlers nachzugehen, inwiefern von einer Intention der Intendanten gesprochen werden kann, die Rundfunkräte zu instrumentalisieren. Tatsächlich ist mit einer verräterischen Formulierung in dem Schreiben der Landessenderdirektorin eine institutionelle Verstrickung mit der Entscheidung des Rundfunkratsgremiums zu belegen. In dem Schriftsatz von Frau Schneider mit Datum vom 2. 7. 2015, den sie gleichlautend an die zahlreichen Beschwerdeführer in der Sache Demo für alle geschickt hatte, schreibt sie als Schlussbemerkung: Wir werden dort (im Programmausschuss des Landesrundfunkrates) gegebenenfalls zu allen Vorwürfen Stellung nehmen. Mit dem „Wir“ als Plural institutionalis ist demnach eine irgendwie geartete Zusammenarbeit zwischen Anstaltsleitung und Programmausschuss ausgesprochen – im Geiste von vertraulicher Gemeinsamkeit? Nach Vorabsprache mit dem Vorstand des Programmausschusses? Auf der Basis von corporate identity? Mit diesem kooperativen Wir ist jedenfalls klar gesagt, dass die Rundfunkanstaltsleitung den Programmausschuss nicht als unabhängiges Kontroll-Gremium ansieht, sondern die Absicht erkennen lässt, den Rat als eine Art Unterabteilung der Intendanz zu vereinnahmen.

Die weitere Frage ist, wie und unter welchen institutionellen Bedingungen der Senderleitung diese Vereinnahmung auch wirklich gelingt.

Die Beschwerden zu einer Sendung gehen zunächst an der Gremiengeschäftsstelle ein, sie werden dann weitergeleitet an die Intendanz und von dort auch beantwortet – in unterschiedlicher Weise. Der Intendant des Hessischen Rundfunks sandte uns zweimal längere Schreiben zu, wobei er jeweils auf unsere Hauptbeschwerdepunkte argumentativ einging. Der NDR schickte als Antwort ein mehrseitiges Rechtfertigungsschreiben der jeweils betroffenen Redaktion. Bei SWR geht man anders vor. So wurde uns in dem Antwortschreiben ein kategorisches Urteil vorangestellt, dass man bei der infragestehenden Berichterstattung keinerlei Programmgrundsätze verletzt sehe. Dann folgte die Formel der drei positiv erfüllten journalistischen Grundsätze. Die wurden dann an einem Beispiel erläutert. Mit diesem inhaltlich knappen Urteil waren für die Intendanz alle Beschwerde-Argumente vom Tisch gewischt, natürlich mit der Formel dekoriert, das sei nach gründlicher Prüfung geschehen.

Die Ausschussmitglieder stehen unter hohem Erwartungsdruck

Wenn dann nach einigen Monaten die Mitglieder des Programmausschusses zusammentreten, liegen folgende Festlegungen oder Erwartungen vor:

- Die Intendanz/Senderdirektion hat ein pauschal abschlägiges Urteil zu der/den Beschwerde/n vor-gelegt.

- Den Ausschussmitgliedern ist bekannt, dass die Rundfunkhausleitung das Gremium als ein Teil des ‚Wir vom SWR’, also der Betriebs-Korporation oder corporate identity ansieht.

- Das vorgängige Urteil der Intendanz wird als deren Erwartung an das Gremium angesehen.

- Der Rundfunkrat muss davon ausgehen, dass mit der Intendanz journalistische Profis nach gründlicher Durchsicht Filmbericht und Beschwerden geprüft haben.

- Im Beschwerdeausschuss sitzen dagegen weitgehend Laien, die keine oder wenig journalistische Analysekompetenz haben.

- Wenn einzelne Ausschuss-Mitglieder Kritik an der Reportage vortragen, wird eine ausführliche Begründung erwartet.

- Jede Kritik an dem hauseigenen Filmbericht wäre auch eine Kritik an dem Urteil der Anstaltsleitung.

- Bei diesen Vorgaben haben die Mitglieder des Beschwerdeausschusses wenig reale Chancen, als kritisches Kontrollgremium wirksam zu werden.

- Offenheit, Selbstkritik und Fehlerkultur, wie es die neue ARD-Vorsitzende, Frau Prof. Wille, gefordert hat, kann sich unter diesen Bedingungen nicht entfalten.

Auf diesem Hintergrund erscheint es als geradezu logisch, dass der Rundfunkrat-Beschwerdeausschuss nicht unabhängig und professionell arbeiten kann – und erst recht nicht als Kontrollgremium gegenüber der Rundfunkhausleitung

Text: Hubert Hecker

Bild: Freie Welt/Junge Freiheit (Screenshots)