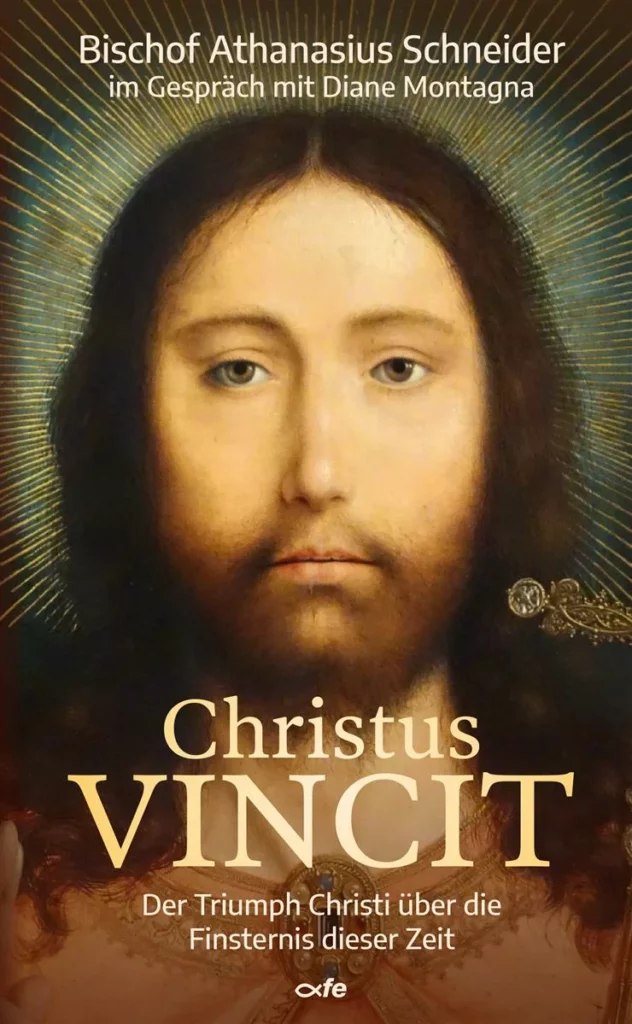

(Rom) Der Anfang Januar verstorbene Kardinal George Pell sprach von einem „giftigen Alptraum“, den die Kirche derzeit erlebe. Der Synodale Weg in Deutschland will als Rammbock die gesamte Weltkirche auf den Kopf stellen. Mit dem „synodalen Prozeß“ wurde dafür von Papst Franziskus eine Einfallspforte in die Kirche aufgetan. Die häretischen Beschlüsse des Synodalen Wegs, z. B. für eine Homo-Segnung, und das zehnjährige Thronjubiläum von Papst Franziskus bieten den Anlaß, in einem Interview nachzulesen, das die herausragende Vatikanistin Diane Montagna mit Msgr. Athanasius Schneider führte und das in Buchform unter dem Titel: „Christus Vincit. Der Triumph Christi über die Finsternis dieser Zeit“ (deutsche Ausgabe fe-Medienverlag, 2020) erschienen ist. Obwohl das Interview bereits einige Jahre zurückliegt, verliert es nicht, sondern gewinnt an Aktualität. Damals war der Synodale Weges noch gar nicht eröffnet und von einem synodalen Prozeß noch keine Rede. Um so deutlicher tritt hervor, wie klar Bischof Schneider bereits damals sah. Es zeigt sich auch, daß die neuerfundene Synodalität in Wirklichkeit eine Bankrotterklärung ist.

Diane Montagna: In dem geistlichen Klassiker „Der Dialog“ sagt Gottvater zur heiligen Katharina von Siena: „Weißt du, Tochter, wer du bist und wer ich bin? Wenn du diese beiden Dinge weißt, wird dich der Teufel nicht angreifen können und du hast die Seligkeit greifbar nahe: ‚Du bist die, die nicht ist, und ich bin Der, Der ist.‘ “

Bischof Athanasius Schneider: Genau. Die Schöpfung ist ex nihilo und wir sind pulvis – Staub und Asche – und das ist unsere Wirklichkeit. Wir müssen das anerkennen und gleichzeit Hoffnung und Liebe haben im Glauben, dass wir Gottes Kinder sind. Obwohl wir nichts sind – wir sind Knechte –, aufgrund unserer Natur, sind wir erhoben in den Stand von Kindern Gottes, auf dass wir Ihn mit Ehrfurcht und kindlicher Hingabe lieben und anbeten.

Diese Art von Anbetung zerstört unsere Natur nicht und sie sollte nicht in einer knechtischen Haltung erfolgen, sondern mit Ehrfurcht, Liebe und Andacht – in der Erkenntnis, dass „ich nicht Gott bin“. Ich bin ein Kind Gottes, aber doch auch ein Geschöpf und ich werde auf immer ein Geschöpf bleiben. Wir finden dafür ein bewegendes Beispiel in der Offenbarung des Johannes: Die Erwählten, die Heiligen, die vierundzwanzig Ältesten nehmen ihre Kronen ab, legen sie auf den Boden und werfen sich in der Gegenwart des Lammes nieder und das Lamm ist Christus und das Lamm bedeutet auch das Geheimnis der Eucharistie. Das ist bereits die Anbetungshaltung des Himmlischen Jerusalem, die für alle Ewigkeit andauern wird: vollkommene Hingabe, Ergebenheit, Ehrfurcht, Liebe und Anbetung.

Diane Montagna: Und in diesen Kreis treten wir während der heiligen Messe ein, auch wenn wir ihn mit unseren Augen nicht erblicken.

Bischof Athanasius Schneider: Sehr richtig. Um auf unser Thema des Übernatürlichen zurückzukommen. Der heilige Augustinus und die Kirche verurteilten den Pelagianismus, der eine Art Naturalismus darstellt. Seit der Zeit der Apostel hat die Kirche immer auf den Vorrang der Gnade, des Übernatürlichen Wert gelegt. Festzuhalten ist: Gott ist wichtiger, die Ewigkeit ist wichtiger als das Geschöpf und die zeitlichen Wirklichkeiten, so wie ja auch die Seele an sich wichtiger ist als der Leib, denn die Seele ist unsterblich. Und das Gebet ist wichtiger als Aktivität. Unser Herr Jesus Christus hat uns diese Wahrheit gelehrt, als er zu der aktiven Martha sagte, dass ihre kontemplative Schwester „den besseren Teil erwählt [hat], der ihr nicht genommen werden kann“ (Lk 10,42).

Säkularismus hängt mit einer Leugnung des Übernatürlichen zusammen – einer Leugnung der Möglichkeit, dass Gott, der das Übernatürliche ist, in diese Welt, in die Seelen durch die wirksame Macht der Sakramente eingreifen kann. Säkularismus, die Philosophie des Naturalismus und der gesamte Einfluss der Freimaurerbewegung auf die Kirche hat sich in der katholischen Kirche in der Bewegung des Modernismus ausgedrückt. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich die Kirche in hohem Maße dem Einfluss von Säkularismus und Naturalismus ausgeliefert. Der Modernismus ist eigentlich eine Leugnung oder eine Schwächung des Übernatürlichen insofern, als er erklärt, dass die reine Vernunft und lediglich die Geschichte die letzten Kriterien der Wahrheit sind. Das ist letztlich Hegelianismus. Kant war es, der durch die Vorrangstellung der reinen Vernunft und durch die Idee von der Unmöglichkeit, Zugang zum Metaphysischen und Übernatürlichen zu haben, den Weg für den Hegelianismus bereitet hat. All das fand in die katholische Welt Eingang und hat sich in religiöser Sprache als Modernismus umbenannt. Die modernistische Bewegung, die es seit dem 19. Jahrhundert in der Kirche gibt, benutzte das Zweite Vatikanische Konzil als Katalysator für ihre Ausbreitung. So wurde die Kirche nach dem Konzil in eine tiefe, durch Naturalismus gekennzeichnete Krise gestürzt. Es hat bis zu einem gewissen Grad den Anschein, als habe im Leben der Kirche in vieler Hinsicht das Natürliche über das Übernatürliche gesiegt. Dabei kann es sich aber nur um einen Scheinsieg handeln, denn die Kirche kann von den Kräften der Hölle nicht überwunden werden. Vorübergehend erleben wir jedoch eine Verfinsterung, eine Ausblendung des Übernatürlichen, des Vorrangs Gottes, der Ewigkeit, des Vorrangs der Gnade, des Gebets, der Heiligkeit und der Anbetung. All diese Zeichen des Übernatürlichen wurden im seelsorgerlichen Leben und in der Liturgie der Kirche unserer Tage stark eingeschränkt. Weltweit besteht die tiefste Krise der Kirche in der Schwächung des Übernatürlichen. Sie offenbart sich in einer Umkehrung der Ordnung, sodass die Natur, zeitliche Dinge und der Mensch die Vorrangstellung vor Christus, vor dem Übernatürlichen, vor dem Gebet, vor der Gnade und so weiter einnehmen. Das ist unser Problem. Jesus sagte jedoch: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5). Die gesamte Krise in der Kirche, wie wir sie nach dem Konzil erlebten, zeigte sich in einer ungeheuerlichen Inflation frenetischer menschlicher Aktivität, um die Leere, das Vakuum von Gebet und Anbetung zu füllen, das durch die Preisgabe des Übernatürlichen entstanden ist.

Diane Montagna: Was eine Leere ist, die niemals gefüllt werden kann…

Bischof Athanasius Schneider: Natürlich. Trotzdem wurden Bemühungen unternommen, diese Leere zu füllen, beispielsweise mit dauernden Kirchentreffen und Zusammenkünften auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Formen – ständigen Synoden. Häufig handelt es sich dabei um eine fieberhafte Tätigkeit unter einer sehr frommen Maske. Es ist Geldverschwendung, es ist Verschwendung von Zeit, die für Gebet und unmittelbare Evangelisierung genutzt werden könnte. Das Phänomen ständiger Treffen, Versammlungen und Synoden auf unterschiedlichen Ebenen ist eine Art Parlamentarisierung des Lebens der Kirche, ist also letztlich weltlich, wenn auch verschleiert mit dem eindrucksvollen Wort „Synodalität“. Es gibt Bischofstreffen auf kontinentaler, regionaler und nationaler Ebene, auf subnationaler Ebene, auf diözesaner Ebene und so weiter. Wir werden mit andauernden Zusammenkünften erwürgt und jede Zusammenkunft muß Texte produzieren. Wir werden von einer gewaltigen Papierflut buchstäblich überschwemmt. Das aber ist reiner, fieberhafter Pelagianismus. Es verschlingt nicht nur Geld und Zeit, die für Evangelisierung und Gebet sinnvoller eingesetzt wären; es ist darüber hinaus auch eine außerordentlich raffinierte Methode Satans, die Nachfolger der Apostel und die Priester von Gebet und Evangelisierung abzuhalten – unter dem Vorwand einer sogenannten „Synodalität“. Es gibt lediglich eine einzige Parallele in der Geschichte der Kirche zu diesen exzessiven Bischofszusammenkünften, und das ist das 4. Jahrhundert, eben damals, als die arianische Häresie vorherrschte. Damals traf man sich auch und hielt Zusammenkünfte ab und damals sagte der heilige Gregor von Nazianz: „Ich habe mich entschieden, jedes Bischofstreffen zu vermeiden, denn ich habe nie erlebt, dass eine Synode zu einem guten Ende gekommen ist und Unordnungen berichtigt, sondern sie hat sie vielmehr noch verschlimmert“ (Ep. 130 ad Procopium).

Diane Montagna: Heutzutage würde man den heiligen Gregor als Pessimisten bezeichnen und für seinen unkollegialen Geist wahrscheinlich maßregeln.

Bischof Athanasius Schneider: Ich muss ehrlich sagen, dass mich Bischofsversammlungen und Synoden langweilen. So sehr ich meine Brüder im Bischofsamt liebe und so gerne ich mit ihnen zusammentreffe – diese Methode von ständigen Synoden und Versammlungen, die häufig von einem hektischen Aktivismus geprägt sind, ist vom Geist des Pelagianismus und des Modernismus beeinflusst. Diese Veranstaltungen sind häufig steril und vermitteln den Eindruck einer ernormen Zurschaustellung klerikaler Eitelkeit.

Diane Montagna: Was würden Sie stattdessen tun?

Bischof Athanasius Schneider: Es wäre viel segensreicher – persönlich, psychologisch, pastoral und kirchlich – mit den einfachen katholischen Gläubigen zusammenzutreffen. Wir Bischöfe wären besser beraten, wenn wir uns mit jungen Menschen und jungen Familien mit ihren Kindern treffen würden, die nach der Schönheit Gottes dürsten, der Schönheit der katholischen Wahrheit und des katholischen Lebens und nach der Schönheit der katholischen Liturgie. Ihnen begegnen, mit denen beten, sie unterweisen, aber auch als Bischof von ihnen zu lernen. Ich lerne auch als Bischof von ihnen von ihrem Beispiel, wenn ich den Glauben dieser schönen katholischen jungen Familien beobachte, einer beispielhaften katholischen Jugend. Auch katholische Kinder haben mich häufig tief beeindruckt und auferbaut. Für mich persönlich sind solche Begegnungen mit den Kleinen in der Kirche unvergleichlich viel fruchtbarer und geistlich bereichernder als die Teilnahme an Synoden oder an offiziellen Bischofstreffen, jedenfalls in der Form, wie sie in unserer Zeit abgehalten werden. Manchmal kommt es mir so vor, als seien solche Treffen mehr oder weniger Zusammenkünfte von Bürokraten. Ich möchte damit nicht sagen, dass jeder Bischof in diesen Treffen wie ein Bürokrat handelt oder denkt. Allerdings erwecken sie den Eindruck, bürokratische Ereignisse zu sein, die keine echte Klärung in der Lehre bringen oder eine Verbesserung der kirchlichen Disziplin, also einen echten Fortschritt in der Heiligkeit im Leben der Kirche.

Ich bin nicht gegen Synoden oder andere Bischofsversammlungen an sich, vorausgesetzt, sie finden nicht häufig statt, dauern nicht lange, sind mit möglichst wenig Bürokratie verbunden und haben eine transparente und faire Geschäftsordnung, vor allem aber: vorausgesetzt, sie garantieren die Unversehrtheit der Lehre und Disziplin in den Diskussionsvorlagen und im Schlussdokument. Jedes Mitglied einer Synode oder einer anderen wichtigen Bischofsversammlung sollte verpflichtet sein, jedes Mal einen klar formulierten Treueeid zu den unveränderlichen Glaubens- und Sittenlehren abzulegen sowie zu jenen Normen des Kirchenrechts und der Sakramentendisziplin, die in der apostolischen Tradition wurzeln und folglich immerwährend gültig sind.

Diane Montagna: Können Sie noch etwas über Ihre Begegnungen mit gläubigen Katholiken erzählen? Was begegnet Ihnen da?

Bischof Athanasius Schneider: Ja, ich hatte tatsächlich sehr viele schöne Begegnungen mit den einfachen Menschen in der Kirche. Ich bezeichne sie als „die Kleinen“, wobei das nicht immer dem Lebensalter entspricht, das sich aus ihrem Pass ablesen lässt. Die „Kleinen“ in der Kirche sind jene Menschen jeden Alters, die den reinen, tiefen katholischen Glauben haben und in der Kirche keine Macht ausüben. Das sind für mich die Kleinen. Es können Kinder sein, junge Menschen, Familien, auch ältere Leute; das Alter spielt keine Rolle, eher die geistlichen Merkmale.

Ein bestimmtes Erlebnis werde ich nie vergessen. Ich war in den Vereinigten Staaten, in einer Gemeinde und feierte dort ein schönes Pontifikalamt in der traditionellen Form. Es gab viele Ministranten aller Altersstufen und nach der Messe – ich trug mein Chorgewand – wollte ein kleiner Ministrant allein mit mir fotografiert werden. Die ganze Gemeinde in der Halle schaute also auf uns. Auf mich in meinem Chorgewand und den kleinen Jungen neben mir. Es war ein hübsches Bild. Ich glaube, das war ein heiliges Kind, denn es strahlte so viel Unschuld aus. Ich nehme an, er war ungefähr neun Jahre alt, jeder machte Fotos, dann riefen aus der Menge einige Gemeindemitglieder dem Jungen zu: „Du wirst sicher mal Bischof“. Er aber antwortete ganz ernst: „Ich möchte ein Heiliger werden“. Die Erfahrung mit diesem Kind berührte mich tiefer als die Teilnahme an einer zwei oder drei Wochen dauernden Bischofssynode, die wahrscheinlich praktisch keinen konkreten Einfluss auf die Heiligung und Evangelisierung der Menschen und die Verherrlichung Gottes haben wird.

Ich dachte über die Worte des kleinen Ministranten nach. Man konnte seine Worte durchaus so verstehen, als habe er das Heilig-Sein als einen Gegensatz zum Bischof-Sein gesehen. Ich glaube nicht, dass er das wirklich sagen wollte, aber für mich war es kurios, es klang wie: „Ich möchte kein Bischof, sondern vielmehr ein Heiliger werden“. Als wolle er sagen, wenn man Bischof wird, dann riskiert man, kein Heiliger zu werden, oder es ist ein Widerspruch dazu. Manchmal kommt es einem ja so vor, vor allem in unseren gegenwärtigen Zeiten.

Diane Montagna: Ist es nicht ironisch, dass eine der Botschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils ein allgemeiner Aufruf zur Heiligkeit war – ein Aufruf an jedes Mitglied der Kirche, seiner Taufberufung durch das eigene Leben zu entsprechen –, und dann haben wir genau zur selben Zeit einen tiefen und weitverbreiteten Verlust des Gespürs für das Übernatürliche erlebt?

Bischof Athanasius Schneider: Darin besteht genau das Wesen des Modernismus, der während des Konzils sehr stark an Kraft zugenommen hat. Nach dem Konzil besetzten vom Geist des Modernismus geprägte Personen zunehmend die Verwaltungsstrukturen der Kirche. Modernismus ist eine Art Naturalismus, der häufig mit der Verdrängung des Übernatürlichen einhergeht. Ich habe das Beispiel dieser dauernden Zusammenkünfte genannt: Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Einmal nahm ich an einem Treffen für die asiatischen Bischöfe in Manila teil. Sie bereiteten ein sehr langes Dokument vor, ich sagte deshalb: „Wir müssen dieses Dokument um die Hälfte kürzen und selbst dann wird es keiner lesen“. Und die Bischöfe lachten. In privaten Unterhaltungen mit mehreren Bischöfen gaben diese ehrlich zu, dass sie bis jetzt die bei diesem Treffen produzierten Dokumente tatsächlich nicht gelesen hatten, obwohl sie ihnen zugeschickt worden waren.

Ich nahm an mehreren anderen Treffen mit meinen Bischofsbrüdern teil. Und nachdem die Dokumente gutgeheißen worden waren, fragte ich mehrere von ihnen: Haben Sie das Schlussdokument gelesen?“ Einige antworteten mir: „Ehrlich gesagt nein.“ Eines dieser Treffen dauerte eine Woche und heraus kam ein Dokument, das zumindest in unserer Region keiner gelesen hat. Später erhielten wir den Finanzbericht für dieses Treffen. Das Treffen hatte 250.000 Dollar aus Kirchenmitteln gekostet. Stellen Sie sich das vor! Im Grund waren es 250.000 zum Fenster hinausgeworfene Dollar. Wirklich zum Fenster hinausgeworfen. Wir hatten kaum Zeit für das Gebet. Ist das die „Kirche der Armen“, von der während des Zweiten Vatikanischen Konzils und danach ständig die Rede war? Die fortwährenden Treffen und Versammlungen der Bischöfe: Sie geben so viel Geld dafür aus, es ist unglaublich. Wenn wir die Häufigkeit dieser Treffen drastisch verringern würden, dann könnten wir jedes Jahr Millionen Dollar an die Armen auf der ganzen Welt verteilen. Für mich ist das eine Sünde, die von den Kirchenmännern heute begangen wird. Auch wenn man einmal einen Moment von den Problemen mit diesen ausufernden Treffen absieht, die letztlich eine Ausdrucksform von Pelagianismus sind und die das Übernatürliche untergraben – gar nicht zu reden vom Problem des fast unaufhörlichen Stroms von lehrmäßig zweideutigen Dokumenten, die sie produzieren –, selbst abgesehen davon ist es, meine ich, sündhaft so viel Geld auszugeben, das wir den Armen unserer Welt geben könnten. Wir müssen damit aufhören. Aber offenbar steigert sich nur noch die Häufigkeit solcher Synoden und Treffen unter dem Vorwand einer sogenannten „Synodalität“.

Diane Montagna: Unter dem gegenwärtigen Pontifikat werden Vatikansynoden mittlerweile jährlich abgehalten.

Bischof Athanasius Schneider: Ja, die Anzahl der Treffen nimmt zu. Für mich ist das ein Zeichen: Wenn es am Glauben mangelt und an der Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, wenn es keine Liebe für das Gebet, für Werke der Buße und unmittelbaren Evangelisation gibt, dann stürzen sich die Bischöfe und jene, die im Vatikan das Sagen haben, in frenetische Aktivitäten: Synoden, Dokumente, ständig neue Veranstaltungen.

Diane Montagna: Passierte das nicht auch im Ordensleben nach dem Konzil? Ordensgemeinschaften, die ein aktives Apostolat hatten, deren Leben aber doch noch primär kontemplativ war, wenn auch nicht klausuriert, orientierten sich neu in Richtung Aktivismus.

Bischof Athanasius Schneider: Dieses Phänomen ist in das gesamte Leben der Kirche eingedrungen und hat es angesteckt. Das Ende der Situation, in der man sich befindet, wenn man ein Fahrrad hat, und die Kette fällt ab und man tritt einfach nur auf der Stelle und kommt von seinem Ausgangspunkt nicht weg. Man tritt auf der Stelle – äußerlicher Aktivismus, verbunden mit geistlicher Trägheit und Passivität.

Eines der Mittel, um aus der Krise herauszukommen, das auch die Krise heilen wird, ist die Wiederentdeckung des Übernatürlichen. Wir müssen dem Übernatürlichen im Leben der Kirche den ersten Platz einräumen. Das bedeutet sich Zeit zu nehmen für das Gebet und die eucharistische Anbetung, Zeit für die Schönheit der Heiligen Messe und der Liturgie, für die Praxis leiblicher Buße, für die Verkündigung der übernatürlichen Wahrheit über die Letzten Dinge und die Wahrheit des Evangeliums. Wir müssen Christus und seine übernatürliche Offenbarung wieder in die Mitte stellen, denn nur das vermag die gesamte Menschheit zu heilen.

Christus Vincit. Der Triumph Christi über die Finsternis dieser Zeit. Bischof Athanasius Schneider im Gespräch mit Diane Montagna, fe-Medienverlag, Kisslegg 2020, S. 166–174.

Bild: Youtube/Gloria.Tv (Screenshot)

Es gibt schon eine Antwort auf das Dilemma, zu finden beim Propheten Ezechiel. Ezechiel ist einer der Propheten, die klar zwischen Juda und Israel unterscheiden.

Ez 34,2ff

Weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere; aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die kranken heilt ihr nicht, die verletzten verbindet ihr nicht, die verscheuchten holt ihr nicht zurück, die verirrten sucht ihr nicht und die starken misshandelt ihr. Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere.

[…]

Ez 34,11 Denn so spricht Gott, der Herr: Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern.