(Rom) „Synodalität“ ist ein Schlüsselwort des Pontifikats von Papst Franziskus. Anfangs dachten selbst eingefleischte Vatikanisten an einen Lapsus, als der neue Papst dieses bis dahin unbekannte Wort im Mund führte. Sogar im vatikanischen Presseamt war man der Ansicht, er meine damit „Kollegialität“, ein Begriff, der sich in keinem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils findet, aber in der Nachkonzilszeit zu einem progressiven Codewort wurde. Franziskus hielt jedoch an seiner Wortschöpfung fest. Erst verzögert begann die katholische Welt wahrzunehmen, daß der argentinische Papst damit tiefgreifende Veränderungen meint, die der Kirche ein „neues Gesicht“ geben sollen.

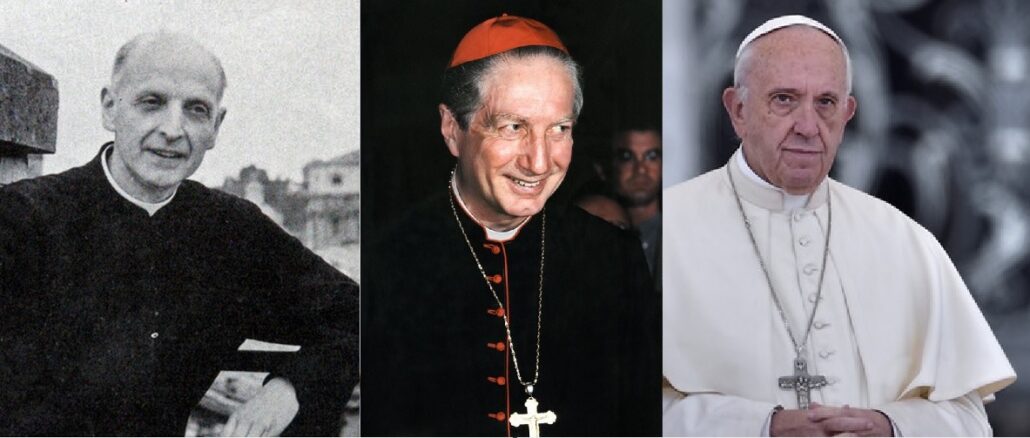

Katholisches.info schrieb im November 2018: „Von Martinis Kollegialität zu Bergoglios Synodalität“. In der Tat besteht ein innerer Zusammenhang. Die beiden Begriffe liegen auf einer Linie, letzterer allerdings als Weiterentwicklung von ersterem.

Von Martinis Kollegialität zu Bergoglios Synodalität

Die Kollegialität war ein Schlüsselwort von Kardinal Carlo Maria Martini (1927–2012), Erzbischof von Mailand von 1979 bis 2002, Vorsitzender des Rates der europäischen Bischofskonferenzen und Jesuit wie Bergoglio. Martini war fast 20 Jahre lang der Spiritus rector der geheimen Gruppe von Sankt Gallen, eines Zusammenschlusses höchster progressiver Kirchenmänner, um das Pontifikat von Johannes Paul II. zu sabotieren und einen ihnen genehmen Nachfolger zu installieren. Der verlängerte Arm dieser Gruppe wurde 2013 als Team Bergoglio aktiv. Am kommenden 31. August jährt sich Martinis Todestag zum zehnten Mal. Er war es, der Benedikt XVI. im Juni 2012 hinter verschlossenen Türen noch energisch zum sofortigen Rücktritt aufgefordert hatte. Wenige Monate später tat der deutsche Papst, Martini war inzwischen verstorben, tatsächlich und überraschend genau das.

Im Konklave 2005 hatte sich Martini selbst Hoffnungen auf den Papstthron gemacht, mußte aber die Aussichtslosigkeit erkennen. Daraufhin brachte er Kardinal Bergoglio ins Spiel, um zumindest die Wahl von Benedikt XVI. zu verhindern.

Martini und Bergoglio, obwohl beide Angehörige der Gesellschaft Jesu, waren sich nicht ganz grün, das hatte vor allem charakterliche Gründe. Martini entstammte einem ganz anderen sozialen Umfeld und war dem Argentinier intellektuell überlegen – und selbst davon überzeugt. Beide hatten jedoch eine Gemeinsamkeit: Sie waren Schützlinge desselben Mannes gewesen, von Jesuitengeneral Pedro Arrupe, der den Orden von 1965 bis 1981/83 leitete und zu seinem Schaden revolutionierte.

Martini war der erklärte Gegenspieler von zwei Päpsten, von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Sich selbst sah der Kardinal dabei schon im Vorzimmer zum Papstthron, weshalb er sich in einem koketten Wortspiel nicht als Anti-Papst (Gegenpapst), aber als Ante-Papst bezeichnete. Die Anspielung war dennoch explizit. Zum Papst schaffte es Martini 2005 zwar nicht, dennoch bewahrheitete sich seine Selbsteinschätzung, wenn auch in einem etwas anderen Sinn: Er wurde zum Ante-Papst, zu dem, der dem Papst seiner Wahl vorausging. Wenige Monate nach seinem Tod ging dieser Wunsch im Konklave von 2013 in Erfüllung. Der Avvenire, die Tageszeitung der italienischen Bischöfe, titelte vor drei Tagen, am 17. Mai, daß Martini „Papst Franziskus vorwegnahm“. In der Tat war es auch Martini, der als erster sagte, daß Gott „nicht katholisch“ sei. Auch in diesem Punkt folgte Franziskus in seinem ersten, spektakulären Interview mit Eugenio Scalfari für La Repubblica im Herbst 2013 bereits einem vorgezeichneten Weg.

Die Synodalität nimmt Gestalt an

Im Herbst 2014 begann die „Synodalität“ Gestalt anzunehmen, indem die erste Familiensynode stattfand. Schnell zeigte sich, daß sich der Wind gedreht hatte. Die Spielregeln der Synode wurden geändert. Der Papst betonte die „freie Rede“. Das war aber nur Schein für die Öffentlichkeit. In Wirklichkeit, was nur wenige mitbekamen, wurde die Synode von der päpstlichen Regie bis ins letzte Detail auf ein bestimmtes Ergebnis getrimmt. Gegenteilige Meinungen wurden behindert und nach außen hin versteckt.

War das die „Synodalität“, die Franziskus meinte? Nur eine optische Täuschung, aber in Wirklichkeit ein zurechtgezimmertes Machtinstrument zur Durchsetzung seiner Linie? Beobachter der kirchlichen Ereignisse versuchten zu verstehen. Doch Franziskus ist aufgrund seiner Formung durch Personen und Ideen im linken Denken verwurzelt. Es geht demnach um strukturelle Veränderungen.

Am 18. September 2018 veröffentlichte der Vatikan die drei Tage zuvor von Franziskus unterzeichnete Apostolische Konstitution Episcopalis communio. Ein Dokument von geradezu explosiver Tragweite, das aber kaum Beachtung fand und auch noch nicht angewandt wurde. Bisher hatte die 1965 von Papst Paul VI. eingeführte Bischofssynode nur beratenden Charakter. Seit Episcopalis communio kann sie auch lehramtliche Befugnis haben. Papst Franziskus legte im Art. 18 der neuen Konstitution bezüglich Schlußbericht der Synode fest:

„Wenn es vom Papst ausdrücklich approbiert wird, ist das Schlußdokument Teil des ordentlichen Lehramtes des Petrus-Nachfolgers.“

„Sollte der Papst der Synodenversammlung beschließende Vollmacht gemäß Can. 343 des Codex des Kirchenrechtes übertragen haben, ist das Schlußdokument Teil des ordentlichen Lehramtes des Petrus-Nachfolgers, sobald es von ihm ratifiziert und promulgiert ist.“

Die Vorgehensweise erinnert an die EU, wie sie vom damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker enthüllt wurde:

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Aus einem beratenden Gremium wurde (bei Bedarf) ein beschließendes Gremium. Zugleich betonte Papst Franziskus verdächtig oft, daß er nichts ändern, sondern nur Prozesse anstoßen wolle – allerdings möglichst irreversible.

Episcopalis communio wurde in diesem Sinne zu einer Rechtsnorm auf Vorrat, für den geeigneten Moment. Sie kann jederzeit zur Anwendung gebracht werden.

Der nächste Schritt

Unterdessen wurde am 19. März 2022 mit der Apostolischen Konstitution Praedicate Evangelium der nächste Schritt gesetzt. Im Zuge der Neuordnung der Römischen Kurie und der damit verbundenen Neuverteilung von Zuständigkeiten sind zwei Wörter weggefallen. Eine auf den ersten Blick leicht zu übersehende Kleinigkeit – eine vermeintliche Kleinigkeit. Diese Konstitution, mit der die Kurienreform umgesetzt wurde, die Franziskus zu einem Hauptanliegen seines Pontifikats erklärt hatte und die vor allem von progressiven Kirchenkreisen seit Jahren und Jahrzehnten gefordert wurde, ging letztlich geradezu „bescheiden“ über die Bühne. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Wer liest schon gerne Gesetze und Geschäftsordnungen. Zudem liegt diese zentrale Konstitution zur Neuordnung der Römische Kurie bis heute nur in italienischer Fassung vor.

Die Veränderung? Statt der „Synode der Bischöfe“, wie es in den italienischen Dokumenten bisher hieß, ist in Praedicate Evangelium nur mehr von „Synode“ die Rede. Damit wurde der Weg aufgetan zu einem undefiniert weiter gefaßten Synodenverständnis, wie es der orthodoxen Kirche völlig fremd ist und der katholischen Kirche bisher war. Mit Ausnahmen. Im deutschen Sprachraum wurden in den 70er Jahren Experimente im Sinne eines protestantischen Synodenverständnisses durchgeführt, vor allem die Würzburger Synode 1971–1975, die dann von Johannes Paul II. aber gestoppt wurden. Mit dem „Synodalen Weg“ unternimmt die Deutsche Bischofskonferenz einen erneuten Anlauf, mit den zu erwartenden katastrophalen Folgen.

Der Unterschied? Nicht nur Bischöfe versammeln sich und sind stimmberechtigt, sondern auch Laien. Das protestantische Verständnis von „Versammlung“ wird auf die Leitungsebene der Kirche übertragen.

Das deckt sich mit einer anderen, nicht minder einschneidenden Neuerung durch Praedicate Evangelium. Die Autorität folgt nicht mehr aus der Bischofsweihe, sondern aus der Missio canonica, der kirchlichen Beauftragung. Das ist eine doppelte Achsenverschiebung, nach unten und zur Seite. Jeder Priester, jeder Theologieprofessor und jeder Religionslehrer ist mit einer solchen ausgestattet. Jeder kann damit auch höchste Kurienämter leiten und alle können an Synoden teilnehmen und stimmberechtigt sein.

Beide Veränderungen zeigen in der Stoßrichtung die Absicht, die hierarchische Verfassung der Kirche im Sinne protestantischer und demokratischer Elemente umzubauen. Dadurch wird allerdings das Wesen der Kirche angetastet. Dem Zeitgeist entsprechend hat alles inklusiv zu sein.

Die „synodale Kirche“

Wenn die Kirche „synodal“ ist – Franziskus sprach wiederholt von einer „synodalen Kirche“ –, dann impliziert dies, daß die Synode das zentrale Element dieser Kirche ist. Anfangs dachten einige, Franziskus wolle das Papsttum schwächen zugunsten eines kollegialen Leitungsgremiums der Bischöfe, wie die orthodoxe Kirche es im Heiligen Synod kennt. Franziskus denkt jedoch weit darüber hinaus.

Im päpstlichen Umfeld wurde Synodalität bereits als Zustand der „permanenten Synode“ definiert. Die Leitungsgewalt ginge unter Anwendung von Episcopalis communio auf eine ständig tagende Synode über, die eine Art inklusives Parlament wäre. Auch diese Idee einer „ständigen Synode“ geht auf Kardinal Martini zurück, worauf Kardinal Michael Czerny, ebenfalls Jesuit und enger Vertrauter von Papst Franziskus, am Montag mit Genugtuung in Mailand verwies. Anlaß war die Präsentation von Martinis Gesammelten Werken, die von der nach Martini benannten Stiftung im Verlag Bompiani verlegt werden.

Im April 2019 wurde Franziskus von dem von ihm geschaffenen Kardinalsrat unterstützt, die „Synodalität“ auf allen Ebenen einzuführen und Frauen zu allen Führungspositionen zuzulassen. Diese praktizierte Geschlechtergleichstellung verbirgt, daß es in der Frage nicht um Frauen oder Männer, sondern um Kleriker oder Laien und um Bischöfe oder Nicht-Bischöfe geht. Dabei schimmert die unter Franziskus bemerkbare Zurückdrängung des Weihesakraments und des Petrusamtes durch. Letzteres erscheint paradox, da Franziskus zugleich autoritärer regiert als alle seine unmittelbaren Vorgänger.

Den Weg dorthin geht Franziskus durch die Einberufung von ordentlichen und außerordentlichen Synoden, von Doppelsynoden, Vorsynoden, der Empfehlung von Landessynoden und auch mehrjährigen Synoden, wie der bis 2023 dauernden Bischofssynode über die Synodalität, der sogenannten „Synodensynode“.

Die Synode als Werkstatt für Experimente

Es ist bekannt, daß Kardinal Jorge Mario Bergoglio vor seiner Wahl zum Papst römische Interventionen, Korrekturen, Ergänzungen und Streichungen in Synodendokumenten mißfielen. Manche vermuten, daß er deshalb zum ungewöhnlichen Mittel griff und alle Paragraphen des Arbeitspapiers veröffentlichen ließ, auch jene, die keine Zweidrittelmehrheit fanden. Alle wurden auf sein Geheiß hin veröffentlicht und auch das jeweilige Abstimmungsergebnis. Eine Vorgehensweise, die nicht ohne Kritik blieb, da manche darin die Förderung einer Polarisierung erkannten, die dem bisher praktizierten Synodenprinzip der Gemeinschaft und Einheit widerspricht.

Die Polarisierung wurde von Franziskus mit der Einberufung der Amazonassynode, die im Oktober 2019 stattfand, und den Umständen ihres Zustandekommens und ihrer einseitigen, wenig vertrauenserweckenden Vorbereitung noch verschärft. Insgesamt war die Amazonassynode zu keinem Zeitpunkt auf Konsens ausgerichtet, sondern eine weitgehend einseitige Veranstaltung eines bestimmten Teils der Kirche. Früh wurde daher der Vorwurf laut, die Synode sei gar nicht zur Lösung von Problemen gedacht, sondern zur Förderung einer bestimmten progressiven Agenda.

Franziskus zog im letzten Moment die Notbremse. Wie es dazu kam, ist nicht ganz klar. Tatsache ist, daß Kardinal Robert Sarah zusammen mit Benedikt XVI. zum großen Ärger von Santa Marta ein Plädoyer für den Zölibat und das Priestertum veröffentlichte. Nachdem Franziskus jahrelang in den genannten Kreisen Erwartungen genährt hatte, den Zölibat für Priester zu beseitigen und das Priestertum für Laien, insbesondere Frauen zu öffnen, folgte für diese eine herbe Enttäuschung. Die Zustimmung zu seinem Pontifikat ist seither weiter gesunken.

Für alle wurde damit sichtbar, daß Synodalität tatsächlich kein Synoym für Kollegialität ist, daß Papst Franziskus vielmehr die Synodalität als Werkstatt für Experimente betrachtet, auch zu Lasten der Kollegialität. Dabei achtet er sehr hellhörig, auszuloten, wie weit er gehen kann, ohne sich zu großen Widerständen und mehr noch schweren Anschuldigungen der Heterodoxie auszusetzen. Franziskus handelt überlegt und strategisch.

Allerdings ist seine Person von den strukturellen Veränderungen zu unterscheiden, die er durch die beiden Konstitutionen Episcopalis communio und Praedicate Evangelium vornahm. Ein Nachfolger könnte es anderes sehen und die von Franziskus eröffneten Möglichkeiten radikaler zur Anwendung bringen. Die Voraussetzungen dafür wurden vom argentinischen Papst geschaffen.

Synodenschlußbericht ohne Abstimmung und deutscher Sonderweg

Apropos Zweidrittelmehrheit: Bisher galt bei Bischofssynoden, die ein Produkt des Zweiten Vatikanischen Konzils sind und alle drei Jahre stattfinden, daß an den Papst für dessen nachsynodales Schreiben nur weitergeleitet wird, was sich auf die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Synodenväter stützen kann. Die ganz andere Praxis von Franziskus bleibt nicht ohne Konsequenzen. So forderte Kardinal Mario Grech, seit 2020 Generalsekretär der Bischofssynode, daß das Schlußdokument der Bischofssynode nach neuen Spielregeln zustandekommen sollte, nämlich ohne Schlußabstimmung. Alle Paragraphen sollten den Bischofskonferenzen übermittelt, deren Änderungsanträge eingeholt und dann erst veröffentlicht werden.

Kardinal Grech war zuvor Bischof von Gozo (Malta) und ein besonders eifriger Parteigänger von Papst Franziskus. Einen Namen in Santa Marta machte er sich 2016 mit der Umsetzung des umstrittenen nachsynodalen Schreibens Amoris laetitia.

Und wie auch zu anderen Punkten bedeutet das Pontifikat von Franziskus eine Unterstützung des deutschen „Sonderweges“. Nicht von ungefähr stammten zwei der vier Kardinäle des sogenannten Teams Bergoglio, das seine Wahl zum Papst organisierte, aus der Bundesrepublik Deutschland. Man scheint sich im Vorfeld des Konklave in den wesentlichen Punkten einig geworden zu sein. In allen Schritten, die von der Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz in Richtung ihrer Revolution gesetzt werden, nützt sie Türen, die von Franziskus zuvor aufgeschlossen wurden, ob zur Homo-Agenda, der Interkommunion oder der „Synodalität“.

Genau so wünscht es sich Franziskus. Er gibt den Anstoß und erwartet sich, daß andere den Ball weiterspielen. Dabei will er aber, das ist eine charakterliche Eigenheit, die Kontrolle über das Spiel behalten. Diesbezüglich läuft zwischen ihm und den deutschen Progressiven, die die Kirche im deutschen Sprachraum fest im Würgegriff haben, nicht immer alles ganz glatt.

Der „Synodale Weg“ in Deutschland wie die Landessynoden in Irland und Australien gehen auf Franziskus zurück. In Italien forderte der Papst im März 2019 sogar lautstark eine Synode, weil er mit der Entwicklung unzufrieden war.

Von ihm wurde die Büchse der Pandora geöffnet und ein „Prozeß“ mit unabsehbaren Folgen angestoßen, denn jede dieser bergoglianischen Synoden stellt eine potentielle Bedrohung der Einheit der Kirche dar, die deutsche ganz besonders. Und wie immer hält sich Franziskus zurück, tritt nach außen selbst kaum in Erscheinung und mischt sich nicht ein. Dem liegt ein Hegelsches Prinzip zugrunde.

Von Martinis Kollegialität zu Bergoglios Synodalität führt derselbe Weg. Es geht um die „Vervollständigung“ des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie es die Jesuiten im Geist von Pedro Arrupe umgesetzt haben.

Der von Franziskus zum Kardinal erhobene Jesuit Michael Czerny sagte es am 16. Mai so:

„Kardinal Martini war ein Prophet. Seine Visionen haben Wege in der Kirche vorweggenommen.“

Papst Franziskus ist es, der diese Wege geht. Dabei habe Martini, so Czerny, „das getan, was das Konzil von ihm verlangte“.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/MiL