Erster Teil

Von Clemens Victor Oldendorf

Vorbereitet durch ein Interesse an Schriften und ihrer Erzeugung und vermittelt durch seinen Schwiegervater, der Büchersammler war, kam Helmut Steffens (*1948) vor Jahrzehnten in Fühlung mit den Drucken der berühmten Bremer Presse. 1911 von den Freunden Willy Wiegand (1884–1961) und Ludwig Wolde (1884–1949), die eigentlich Juristen waren, ins Leben gerufen, führte später Wiegand die Arbeit, zeitweilig parallel als Verlag, aber auch als Auftragspresse bis 1939 alleine fort. Inspiriert vom Art and Craft Movement in England, entstanden so Hand- und Werkdrucke von höchster Brillanz in Typographie und harmonischer Textanordnung. Steffens ließen sie nicht mehr los. Obwohl an sich Diplomingenieur der Elektrotechnik und jemand, der sich beruflich mit Tonaufzeichnungen beschäftigt und als Klangfänger versteht sowie in der Freizeit in diversen Jazzbands am Schlagzeug gekonnt improvisiert, wurde er selbst zum Bibliophilen und blieb seit den 1970er Jahren der Bremer Presse immer auf den Fersen. Die Fülle an Kenntnissen und Material, die infolgedessen im Laufe der Jahrzehnte zusammenkam, ließ vor etwa fünf Jahren die Überlegung reifen, ein Buch über die Bremer Presse zu schreiben. Die Idee gewann immer konkretere Züge, so dass 2020 das annähernd sechshundert Seiten starke Buch Die Geschichte der Bremer Presse von Helmut Steffens vorgelegt werden konnte. Reich illustriert, findet man darin die stimmige Ausgewogenheit von Inhalt und Form, die für die Bremer Presse ästhetisch-formal bestimmend war, auch in dem Werk über sie überzeugend umgesetzt. In einem lebendigen Interview wurde der Autor jüngst zu seinem Buch befragt.

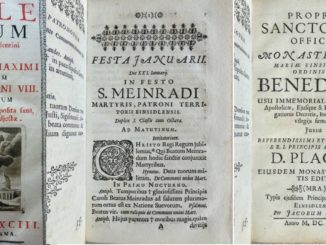

Verbindungslinie zum vom heiligen Papst Pius X. erneuerten tridentinischen Missale

Das Erscheinungsjahr 2020 bildet gewissermaßen einen Brückenschlag zum Hundert-Jahr-Jubiläum der Editio typica des Missale Romanum von 1920, in der, verzögert durch den Tod des Papstes und den Ersten Weltkrieg (1914–1918), der Nachfolger Benedikt XV. das von Pius X. reformierte tridentinische Messbuch herausgeben konnte. Dem besonderen Jahrestag dieser Editio typica am 25. Juli 2020 habe ich an anderer Stelle eine Würdigung gewidmet, was mit der Begründung zusammenhängt, derentwegen ein Buch über die Bremer Presse hier überhaupt vorgestellt wird: Die berühmte Editio Lacensis, die ihren Namen auf die Benediktinerabtei am Laacher See in der Vulkaneifel zurückführt, entspricht dem Status quo dieser Editio typica des römisch-tridentinischen Messbuchs und ist 1931 das letzte monumentale Auftragswerk der Bremer Presse gewesen. Doch nicht allein das. –

Bei seiner Recherche in Bibliotheken und Archiven erkannte Steffens bald, dass die Quellenlage für das Missale Romanum, Editio Lacensis, die bei weitem beste Dokumentation bietet, wie die Bremer Presse gearbeitet hat und wie ihre Werke entstanden. Daraus ergibt sich, worüber der Buchtitel nichts verrät oder ahnen lässt: Der weitaus größte Teil der Geschichte der Bremer Presse erzählt von der auch als Laacher Missale bekannten Ausgabe des Altarmessbuchs. Die Chronologie der Entstehung führt in die Mitte der 1920er Jahre und zeigt gewisse Überschneidungen und Berührungspunkte mit dem Lacher Volksmessbuch, dem wir uns daher vorbereitend zunächst zuwenden wollen.

Das Volksmessbuch des Urbanus Bomm ab 1927

Am Anfang, strenggenommen sogar vor dem eigentlichen Beginn dieser Initiative, steht das an sich ganz praktische Bestreben, eine für die Massenverbreitung der Messtexte geeignetere Alternative zum Schott anbieten zu können, ähnlich wie man im Ersten Weltkrieg die Soldaten mit dem Neuen Testament ausgestattet hatte. Die altphilologisch-theologische Prägung ergab sich erst, nachdem der Schweizer Verlag Benziger mit Sitz in Einsiedeln bei den dortigen Benediktinern niemanden für das Messbuchprojekt interessieren, vor allem nicht den „liturgiebegeisterten“1 Pater Leonhard Hugener OSB (1874–1938) für diese Arbeit gewinnen konnte.

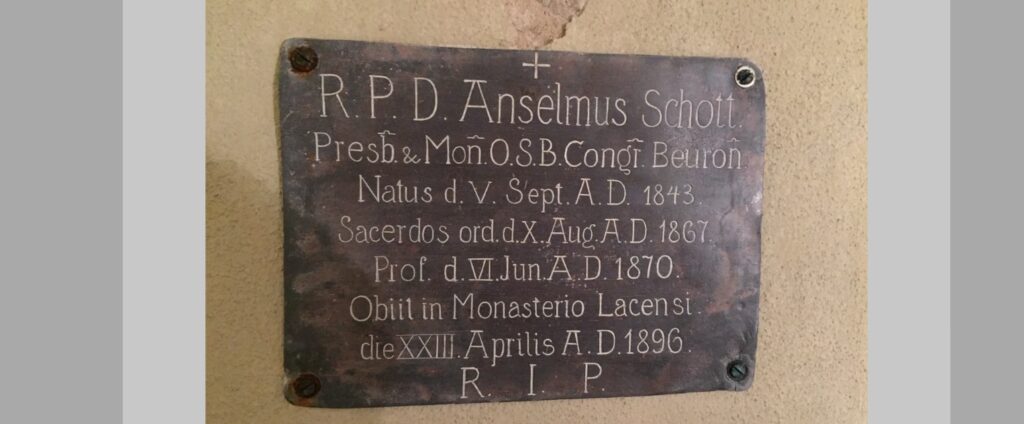

Anlässlich des 175. Geburtsjahres des Pater Anselm Schott OSB (1843–1896) habe ich 2018 die Entwicklungsgeschichte des Schott-Messbuches bis vor die Grenze der nachkonziliaren Liturgiereform in einer vierteiligen Darstellung nachgezeichnet, und die erweiterte Neuausgabe des vollständigen lateinisch-deutschen Schott, die der Verlag Sarto wohl mehr zufällig im damaligen Jubiläumsjahr auf den Buchmarkt gebracht hat, wurde auf katholisches.info ebenfalls vorgestellt.

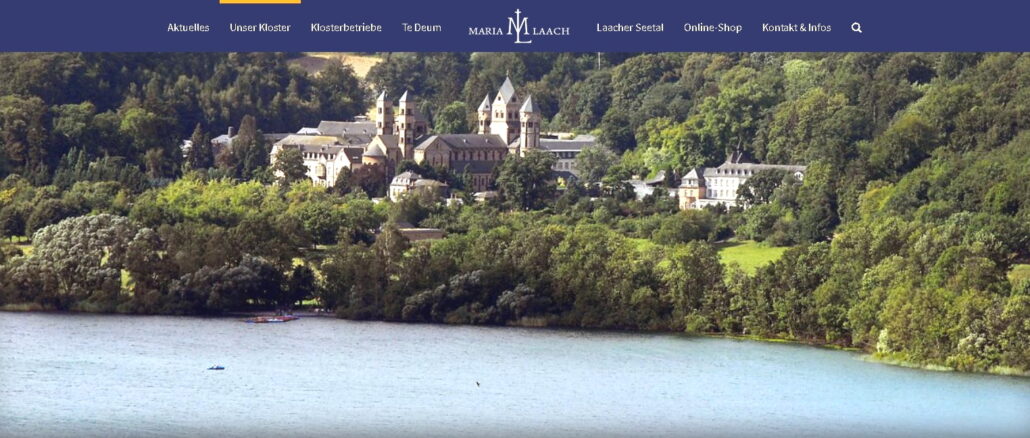

Grundlagen und Neuansatz in Maria Laach

Die erste Generation von Pater Schotts ursprünglichem Meßbuch der heiligen Kirche umfasste vier Auflagen: 1884, 1888, 1892 und 1894. Seit November 1892 war Anselm Schott einer der Mönche, die zur benediktinischen Wiederbesiedlung der Abtei nach Maria Laach entsandt wurden. So entstand auch die für ein Werk immer besonders bedeutsame Ausgabe letzter Hand, für die Schott noch allein verantwortlich zeichnete, dort in Maria Laach. 1896 war Schott der erste Benediktiner der Beuroner Kongregation, der in der Gruft der mittelalterlichen Nikolauskapelle – seinerzeit allerdings vorübergehend St. Joseph geweiht – seine letzte irdische Ruhestätte fand.

Benziger verfügte seit 1894 in Köln über eine Dependance, die seit dem Ersten Weltkrieg von Franz Bettschart (1881–1964) geleitet wurde, dem man nach der Quellenlage die erste Idee und Initiative für eine Alternative zum Schott zuschreiben muss, deren Ausführung an sich nur durch den Krieg in den Jahren von 1914 bis 1918 verzögert worden war. Ganz ähnlich übrigens wie die Herausgabe der Editio typica des Missale 1920.

Liturgische Erneuerung aus den Quellen – Kultauffassung und ‑vollzug der frühen Kirche angestrebt

Dass das neue Laienmessbuch zum Bomm und vom Liturgieverständnis der Laacher Abtei geprägt wurde, zu dem theologisch vor allem Pater Odo Casel OSB (1886–1948) beigetragen hatte, ist zweifellos auf Kölner Einfluss zurückzuführen. Im Jahre 1925 war es nämlich der selbst schriftstellerisch aktive Kölner Pfarrer Josef Könn (1876–1960)2 – er war mit Franz Bettschart befreundet, und bis auf eine einzige Ausnahme erschienen alle seine Publikationen im Verlag Benziger – der den Kontakt zu Maria Laach mit seinem Abt Ildefons Herwegen OSB (1874–1946, Abt seit 1913) aufnahm. Könn war selbst ein exponierter Vertreter der sogenannten Liturgischen Bewegung von weitreichender Ausstrahlung, ebenso Herwegen eine Schlüsselfigur darin.

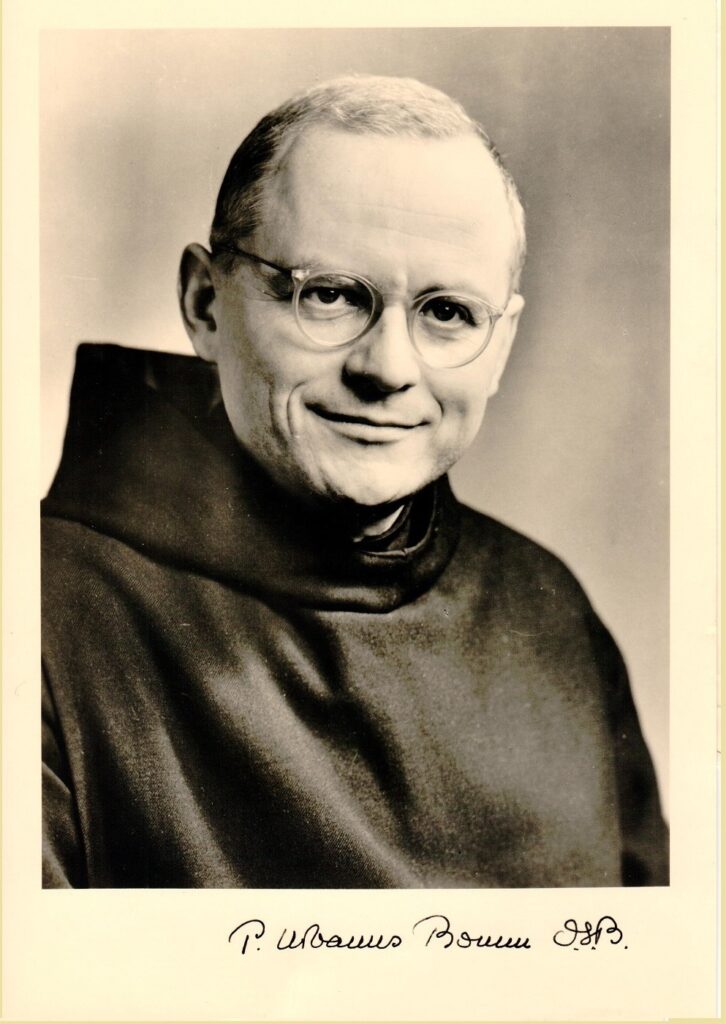

Die Wahl des Abtes, der sich von der Idee zu einem eigenen Handmessbuch zum Gebrauch der Gläubigen überzeugen ließ, fiel für die Ausarbeitung der Texte noch vor dessen Priesterweihe auf den damals knapp vierundzwanzigjährigen Frater Urbanus Bomm OSB (1901–1982, ab 1964 zunächst Abtkoadjutor, dann von 1966 bis zur Resignation 1977 Abt von Maria Laach), der wahrscheinlich im Mai oder Juni 1925 den Auftrag erhielt, bis Oktober 1926 (die Priesterweihe war am 22. August 1926) ein Manuskript zu erstellen, in dem neben Übersetzungen zu den Proprien der Sonn‑, Feier- und Fasttage eine solche des Ordo Missae und Einführungen in die liturgischen Zeiten und Tage des Kirchenjahres enthalten sein sollten. Bomm war zwar nicht in Köln geboren, wuchs dort aber seit seinem vierten Lebensjahr auf. „Der Schüler des Apostelgymnasiums, der Kirche, dem Konzert- und Theaterleben der Domstadt verbunden, fühlte sich seiner zweiten Heimat stets inniger verwandt als seinem niederrheinischen Geburtsort Lobberich.“3 Pfarrer Könn war es, so wird gesagt, der ihn anerkennend als „ne Kölsche Jung“ lobte.

Laut einer von Pater Angelus Häußling OSB (1932–2017) in Bomms Nachlass aufgefundenen Korrespondenz gibt Franz Bettschart in einem Brief von 1951 seine Argumente wie folgt an: „1.) Monopole sind immer ungesund. Schott ist zu teuer. Herder kann sich seine hohen Preise erlauben, weil keine Konkurrenz da ist. 2.) Monopole geben weder dem Autor zu textlichen Verbesserungen noch dem Verlag zu schönerer typographischer Ausstattung Antrieb. Fortschritt erreicht man nur durch Konkurrenz. 3.) Der Verlag Benziger verlegte von altersher und länger als Herder Meßbücher und hat somit einen Anspruch auf ein modernes Meßbuch.“4 1951 beging Oskar Bettschart (1882–1960, Direktor des Verlages Benziger seit 1920), der jüngere Bruder Franz Bettscharts, sein fünfzigstes Geschäftsjubiläum. Das gerade zitierte Schreiben seines Bruders Franz ist sozusagen eine Resonanz auf Pater Bomms Beitrag in einer aus diesem Anlass erschienenen Festgabe. Der in Form eines persönlichen Briefes gestaltete Text gibt interessanten Aufschluss über die Vor- und Entstehungsgeschichte des Handmessbuchs der Laacher Abtei. Die Beschreibung des Hergangs illustriert in einem Passus etwa die schönere typographische Ausstattung, indem er erwähnt, dass ab 1930 für den „schönen Missaledruck“ sogar „besondere Maschinen für Satz und Druck“ angeschafft wurden, der sich später, in den lateinisch-deutschen Ausgaben, als ein „Hauptanliegen“ (wohl in Abgrenzung und im Unterschied zum Schott) herauskristallisiert habe.5

Der Einblick in die Arbeitsweise bei der Erstellung der Übersetzungen und Einführungen ist aufschlussreich. Erst machte sich Bomm, nachdem er die Aufgabe übernommen hatte, an die Übersetzungen des Ordo Missae und verfasste die Leitgedanken und deutschen Fassungen der lateinischen Messformulare beginnend mit dem Ersten Adventssonntag des neuen Kirchenjahres jeweils unter dem unmittelbaren Eindruck der in der Laacher Mönchsgemeinde soeben mitgefeierten klösterlichen Liturgie in der Abteikirche.6

Dazu passt eine Art Werbetext, dessen Entwurf sich als zweiseitiges maschinengeschriebenes Manuskript im Archiv Benziger erhalten hat, das nach dem Verlagsende von einem lokalen Museum am einstigen Verlagsort Einsiedeln übernommen worden ist. In diesem Text schreibt um 1957/58 ein gewisser, nicht näher zu identifizierender Beran: „Aus diesem liturgischen Schaffen tritt als ein Juwel in der Krone der Laacher Arbeiten das Volksmessbuch der Abtei hervor, das Pater Dr. Urbanus Bomm OSB schuf. Es ist aus den Laacher Studien in Theologie und Liturgie, verbunden mit der tiefen Religiosität des Klosters, herausgewachsen. Die lateinischen Texte des Missale sind im Volksmessbuch nicht schlechthin ins Deutsche übertragen. Dem Verfasser standen die Kraft und die Wucht des Gotteswortes aus der heiligen Schrift vor Augen. So kraftvoll im Deutschen zu sprechen, schwebte ihm vor, und daraus wuchs schliesslich die meisterhafte Übersetzung in wortgetreuer, klarer und lebendiger Form. (…) Pater Bomm hat (…) nicht nur übersetzt, sondern auch Anleitungen gegeben, durch die der Laie am Laacher religiösen Leben Anteil nehmen kann. Zu jeder Messe gab er eine Einleitung und dort, wo es angebracht schien, Texterklärungen, wodurch der Beter zum Kernpunkt der heiligen Mysterien geführt wird.“7

Die Laacher Alternative zum Schott war also ein eigenständiger Neuansatz, und doch kann man sagen, dass damit eine Saat aufging, die Anselm Schott gesät hatte, besonders angesichts dessen, dass seine sterbliche Hülle, gleich einer Saat, in Maria Laach ruht.

Zwei konkurrierende Verlage – ein zweites, ambitioniertes Laienmessbuch tritt auf‘s Parkett

Jenseits solcher Poesie war der Bomm unbestreitbar eine kommerzielle Konkurrenz zum Schott. Nicht zufällig erschien ausgerechnet 1927, als gerade die erste Auflage des Laacher Volksmessbuches herausgekommen war, ein im wesentlichen rein deutscher Schott, von dem es in einer Kleinschrift, die der Verlag Herder zum 50-Jahr-Jubiläum der Erstauflage des Schott-Messbuches 1934 mit deutlicher Reklamefunktion 1935 herausgegeben hatte, heißt: „Ein anderes Objekt hingebender Sorgfalt sollte das für die weitesten Volkskreise berechnete ‚Kleine Meßbuch für Sonn- und Feiertage‘ werden, das zum ersten Mal 1927 mit zweckdienlichen Erklärungen und Einführungen erschien und seit seiner 4. Auflage den Obertitel ‚Volksschott‘ führt. Es will hinsichtlich des Umfangs und Preises, zumal in seiner leichteren Faßlichkeit, ein echtes Volksmeßbuch werden.“8

Der Führungsanspruch Herders auf dem deutschsprachigen Messbuchsektor wird in dieser Schrift auch vorher schon formuliert: „Gemäß dem wachsenden Bedürfnis und Verständnis weiter Kreise für das liturgische Beten der Kirche (…) wurde nun [in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, Anm. CVO] der ‚Schott‘, trotz auftauchender Nebenunternehmen, das eigentliche Gebetbuch des katholischen Laien.“9 Wenig zurückhaltend formuliert, kann hier eigentlich nur die Konkurrenz des Verlages Benziger gemeint sein und erkennt man unschwer den Versuch, den Bomm herunterzuspielen, dessen Potential, das bis dahin beinahe unangefochtene eigene Quasi-Monopol in Frage zu stellen, der Herder-Verlag seinerzeit sehr wohl wahrgenommen hat, während das Meßbuch der katholischen Kirche von Kunz, das ab 1920 bei Friedrich Pustet in Regensburg erschien, trotz seiner eigenen Qualitäten in seiner Wirkung überschaubar blieb. Zu diesem Projekt eines Laienmessbuchs, das unter dem unmittelbaren Einfluss der neuen Editio typica des Römischen Messbuches von 1920 gesehen werden kann und zu seinem Autor, Pfarrer Christian Kunz (1866–1937), wird demnächst ein eigener, gesonderter Beitrag folgen.

Seit 1926 gab es den Schott als lateinisch-deutsches Plenarmessbuch, das entsprechende Bomm-Pendant erstmals eine Dekade später, doch bereits in seiner Bomm-Besprechung zur Neuerscheinung von 1927, die Rezension selbst erfolgte 1928, hatte Odo Casel das Desiderat ausgesprochen: „Das hochverdienstliche Werk wird sicher sich weiter vervollkommnen und hoffentlich auch sich einmal auf ein Vollmissale ausdehnen.“10

Im Ideal, das Lateinische seiner inneren, liturgisch-kultischen Aussage nach im Deutschen auf die als kultgerecht empfundene sprachliche Form und den treffenden, hieratisch sachgerechten sprachlichen Ausdruck zu bringen, zeigt sich schon eine Gemeinsamkeit mit den Kriterien und Selbstmaßstäben der Bremer Presse.

In dieser Atmosphäre, beinahe könnte man sagen: In diesem Laacher Biotop fand also die Editio Lacensis des Altarmessbuches ihren Lebensraum, und wenngleich dabei die Entsprechung einer Übersetzung keine Rolle spielt, so war doch die Entsprechung von Textaussage und Textgestalt sowie der künstlerischen Illustration und schließlich des äußeren Erscheinungsbildes des gebundenen liturgischen Buches eine Übereinstimmung, die Maria Laach zur Kooperation mit der Bremer Presse prädestinierte und umgekehrt. Es bestand eine deutliche Kongenialität.

Volksmessbuch im Verlag Benziger – das Altarmessbuch und die Bremer Presse

Nicht bloß wegen chronologischer Überschneidungen, die zwischen dem Entstehen des Laacher Volksmessbuches und dem des Laacher Altarmissales bestehen, war es sinnvoll, beide Bücher gemeinsam zu betrachten. Vielmehr entstammen sie dem gleichen geistigen Klima und derselben Auffassung sowohl der Liturgie als auch der anzustrebenden Harmonie von innerem Gehalt und sichtbar verkörperter Gestalt und Aussage. Das wird sich im zweiten Teil dieses Beitrags erweisen, der sich gleich in mehrfachem Wortsinn als Buchvorstellung versteht. In diesem zweiten Teil wird das Missale Romanum in seiner Editio Lacensis in den Blick treten, zusammen mit Illustrationen und Beispielabbildungen, die Einblick geben in die, für diese Prachtausgabe des tridentinisch-pianischen Messbuchs seinerzeit eigens geschaffene, Kunst und eingesetzte Kunstfertigkeit in einem umfassenden Sinn.

Helmut Steffens: Die Geschichte der Bremer Presse. …erlauchten Gästen ein, würdiges Haus zu bereiten, Book on Demand, 2020, 584 Seiten, 40 Farbillustrationen, 81,99 EUR, auch als E‑Book für 54,99 EUR erhältlich.

Link zum zweiten Teil des Aufsatzes:

Das Missale Romanum, Editio Lacensis (1931) und die „sakrale Gedankenwelt der Liturgie“ oder: „Das Buch als Ausdruck seines geistigen Gehalts“ (2)

Bild: Abtei Maria Laach/Bildarchiv Oldendorf/Archiv Benziger im Museum Fram in Einsiedeln

1 Häußling, A. A., Aus der Geschichte des Volksmeßbuches von Urbanus Bomm. Eine Initiative des Verlagsbuchhändlers Franz Bettschart, in: ALw 26 (1984), S. 174–179, hier S. 176.

2 Vgl. zu diesem Kolping, A., Josef Könn (1876–1960), Pfarrer an St. Aposteln in Köln, Münster 21970.

3 Totenchronik Altabt Urbanus Johannes Bomm, gest. am 2. Oktober 1982, in: Totenchronik aus Maria Laach 1982–1984, S. 7–10, hier S. 7.

4 Häußling, Aus der Geschichte des Volksmeßbuches (wie Anm. 1), hier S. 176, Häußling erläutert dazu den dritten Punkt mit folgender Fußnote: „Benziger verlegte erstmals 1838 eine deutsche Missale-Bearbeitung, und zwar die zweite Auflage der von Alexander Schmid OFMCap herausgebrachten Bearbeitung der zuerst 1788 in Mainz anonym durch Johann Caspar Müller besorgten (Auswahl-)Übersetzung des Missale.“

5 Vgl. Bomm, U., Aus der Geschichte des Volksmeßbuches, in: Festgabe zum fünfzigsten Geschäftsjubiläum von Oskar Bettschart, Einsiedeln 1951, S. 23–29, hier S. 26. Dieser Beitrag ist nicht mit dem zuerst in Anm. 1 genannten, im Haupttitel gleichlautenden Artikel Häußlings zu verwechseln.

6 Vgl. ebd., hier S. 24.

7 Verlagsarchiv des Verlages Benziger, Einsiedeln in der Schweiz: Beran, Kulturgeschichtliche und liturgische Bedeutung von Maria Laach, bisher nicht verwerteter oder publizierter Textentwurf zu Werbezwecken für das Volksmessbuch, Blatt II/II, stellenweise wirken sich die Eigentümlichkeiten der eidgenössischen Orthographie in dem Text aus, im angeführten Zitat allerdings lediglich in der Schreibweise des Wortes schließlich mit doppeltem s.

8 Anonym, Weg zum liturgischen Gebet. Die Geschichte des Laien-Messbuchs von P. Anselm Schott, Freiburg i. Br. 1935, S. 17. Die Nennung des Begriffs „Volksmeßbuch“, der als Bezeichnung dem Bomm vorbehalten und sogar rechtlich geschützt war, und auch die Anlehnung im Titel ab der vierten Auflage zeigen hier überdeutlich die kommerzielle Motivation des Herder-Verlags bei diesem Kleinen Meßbuch für die Sonn- und Feiertage.

9 Ebd., S. 14.

10 Casel, O., JLw 7 (1928), S. 174.

- Die erwähnten Bücher und jedes andere Buch können über unsere Partnerbuchhandlung bezogen werden.