Angesicht der verbreiteten rassistischen Grundstimmung in den meisten europäischen Staaten der 30er Jahre war die Veröffentlichung der Enzyklika „Mit brennender Sorge“ gegen die Rassenideologie des NS-Staates ein weitsichtiger und mutiger Schritt.

Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker

Ein Überraschungscoup gegen die Nazis

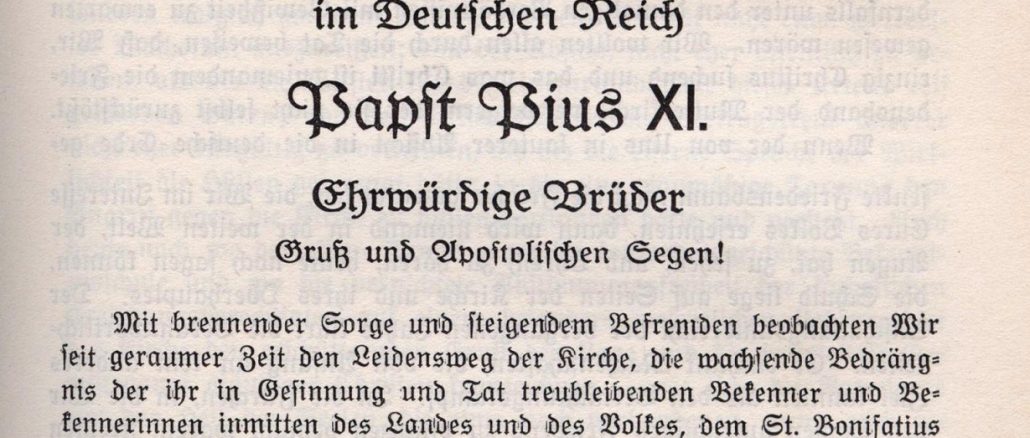

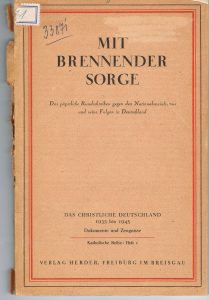

Mitte März vor 70 Jahren unterzeichnete Papst Pius XI. die in Deutsch verfasste Enzyklika Mit brennender Sorge. Schon eine Woche später war sie in zehntausenden Exemplaren gedruckt, verteilt an alle deutschen Pfarreien und am Palmsonntag von allen Kanzeln der Kirchen im Deutschen Reichs verlesen.

Die gleichgeschaltete NS-Presse hatte noch in den Samstagsausgaben eine päpstliche Verurteilung des Kommunismus durch die Enzyklika Divini redemptoris vom 19. 3. gefeiert. Auf diesem Hintergrund war die Publizierung des anti-nationalsozialistischen Papst-Schreibens ein echter Überraschungscoup gegen die NS-Partei- und Staatsorganisationen. Durch die Verlesung der Enzyklika in allen katholischen Sonntagsmessen, die damals noch von der großen Mehrheit der Kirchenmitglieder besucht wurden, konnten Papst und Bischöfe mehr als 10 Millionen deutsche Katholiken direkt über die neuheidnisch-rassistische NS-Ideologie aufklären. Der nationalsozialistische Antisemitismus war Teil der nazistischen Rassenlehre.

Gliederung und Form des Lehrschreibens

Die Enzyklika gliederte sich in drei Teile: In den Abschnitten 1 bis 9 klagte der Papst die angriffslüsternen NS-Staats- und Parteiorganisationen an, die mit den Vertragsverletzungen des Konkordats Misstrauen, Unfrieden und Hass gegen die Kirche gesät hätten. Im Hauptteil (Kapitel 10 bis 38) ging es um die Auseinandersetzung mit der neuheidnisch-rassistischen NS-Ideologie und deren staatlich-politische Auswirkungen. Schließlich ermunterte der Papst die katholischen Jugendlichen, Eltern, Verbandsmitglieder und alle Laien sowie die Ordensleute, weiterhin treu im kirchlichen Glauben zu stehen und damit der NS-Ideologie zu widerstehen.

In der Form wahrte die Enzyklika den Aufbau des traditionellen Lehrschreibens – an den Hauptkapiteln erkennbar: Reiner Gottesglaube, Reiner Christusglaube, Reiner Kirchenglaube, Reiner Glaube an den Primat und Sittenlehre und Naturrecht. Im Rahmen dieser positiven Lehr-Darlegung wurde aber in Gegenüberstellungen eine scharfe Abrechnung mit den Zeitirrtümern der NS-Bewegung geführt.

Die Autoren: ein deutscher Kardinal und der päpstliche Staatssekretär

Das vom Papst publizierte Schreiben hatte zwei Hauptautoren: Der Münchener Kardinal Michael von Faulhaber, der auf Einladung des Papstes mit vier weiteren deutschen Bischöfen Mitte Januar 1937 in Rom weilte, hatte in drei Nachtsitzungen einen Entwurf angefertigt. Mons. Eugenio Pacelli, der ehemalige Nuntius in Deutschland und damalige päpstliche Staatssekretär, verantwortete mit Erweiterungen und Änderungen die Endredaktion des Schreibens.

Hinter diesen beiden Autoren standen jeweils verschiedene Erfahrungen in den jahrelangen ideologischen und praktischen Auseinandersetzungen mit der nationalsozialistischen Bewegung:

- Die deutschen Bischöfe hatten inzwischen vier Jahre böse Erfahrungen im eskalierenden Weltanschauungs-Kampf mit den NS-Gliederungen gemacht – etwa bei den rassehygienischen Maßnahmen sowie auf den Feldern der Verbands‑, Schul- und Jugendpolitik. Diese Erfahrungen flossen in die Enzyklika ein.

- In der päpstlichen Kurie hatte sich eine Inquisitionskommission seit Ende 1934 intensiv mit den Zeitirrtümern der europäischen faschistischen Bewegungen auseinandergesetzt. Auf den Feldern Rassismus, Ultra-Nationalismus und Totalitarismus studierte man diesen verderblichen Zeitgeist.

Gegen die Zeitirrtümer von Rassismus, Totalitarismus und Hypernationalismus

Aufgrund der Archiv-Forschungen von Prof. Hubert Wolf in Rom können inzwischen die Einflussstränge aus den Studien der römischen Kurien-Kommissionen auf die Enzyklika detailliert nachgewiesen werden: Auf Anregung des deutschen Bischofs Alois Hudal in Rom beauftragte Papst Pius XI. im Dezember 1934 eine Studiengruppe der römischen Inquisition, die grundlegenden Irrtümer des nationalsozialistischen Rassismus, Ultranationalismus und Totalitarismus herauszuarbeiten. Man wollte mit der geplanten lehramtlichen Verurteilung eines ‚Katalogs der Zeitirrtümer’ die Auseinandersetzung mit dem neuheidnischen und rassistische NS-Ideologie intensivieren, die mit der Indizierung von Rosenbergs „Mythos des 20. Jahrhunderts“ im Februar 1934 begonnen hatte. Nach mehreren Überarbeitungen legte die Kommission im Oktober 1936 eine Liste von 24 schwerwiegenden Irrtümern des Zeitgeistes vor: Acht zu verurteilende Sätze über die Rassenideologie (vorwiegend belegt mit Zitaten aus Hitlers Mein Kampf), fünf Propositiones zum Hypernationalismus (geschöpft aus Schriften Mussolinis), acht Irrtums-Sätze zum Kommunismus (bezogen auf Texte von Lenin und Stalin) sowie drei Thesen zum totalitären Staat.

Verurteilung des braunen und des roten Sozialismus

Die kurialen Beratungsgremien entwickelten den Plan, diese herausgestellten Zeitirrtümer in je zwei lehramtlichen Dokumenten zu verurteilen – und zwar getrennt gegen Kommunismus und Nationalsozialismus: Zum einen sollten die erarbeiteten Irrtümer nach dem Muster des Syllabus errorum von 1864 publiziert werden, zum andern sollte in einer Enzyklika der kirchliche Begründungskontext erläutert werden. Man war sich aber nicht darin einig, ob der damalige Publikationszeitpunkt opportun wäre – auch unter der Befürchtung einer Verschärfung des Kirchenkampfes.

In dieser Situation lenkten politische Zuspitzungen in Spanien und Deutschland die Entscheidungsfindung in neue Richtung. In Spanien hatten die Kommunisten mit Unterstützung Stalins am Anfang des Bürgerkriegs einen grausamen Kampf gegen die Kirche mit zahlreichen Massakern an Klerikern und Laien begonnen, sodass die Kirche dazu nicht schweigen konnte. In Deutschland hatten die Nazis zum „Vernichtungskampf gegen die Kirche“ angesetzt, so die Wahrnehmung der deutschen Bischöfe – nach dem Verbot aller kirchlichen Vereine, dem NS-Kampf gegen die Bekenntnisschule und einer antikirchlichen Rufmordkampagne der Goebbels-Presse durch die Aufbauschung von Missbrauchsprozessen. In dieser zugespitzten Situation entschloss sich Papst Pius XI. dazu, im März 1937 sowohl eine Verurteilungsenzyklika gegen den mörderischen Kommunismus wie auch gegen den rassistischen Nationalsozialismus zu publizieren.

Verurteilung der nationalsozialistischen Blut- und Rassenideologie

Mit dieser Entscheidung für zwei Enzykliken war eine gesonderte Publikation eines Syllabus errorum überflüssig geworden, denn die ausformulierten ‚Zeitirrtümer’ wurden in die päpstlichen Lehrschreiben in veränderter Form hineingenommen:

- Die römische Inquisitionskommission verurteilte in mehren Sätzen die nationalsozialistische Rassenlehre, nach der sich die menschlichen Rassen durch blutbedingte Anlagen und mit angeborenen Eigenschaften in Natur und Wesen unterscheiden würden. Ein weiterer Irrtum: Die Lehre und Verfassung der Kirche sei nicht in der Lage, die jeweiligen natürlichen Anlagen der Völker und Rassen zu fördern. Falsch auch der Satz: Im selektiven Kampf der Rassen hätten die als stärkste sich erweisenden Völker das Recht, die anderen Völker zu beherrschen.

Gegen diesen martialischen Rassismus machte die Enzyklika Front: Gottes Sonne leuchtet über alles, was Menschenantlitz trägt. Sein Gesetz gilt unabhängig von Raum und Zeit, Land und Rasse, es kennt keine Vorrechte und Ausnahmen … (14).

Und weiter: Unter dem Kuppelbau der vom Erlöser gestifteten einen Kirche ist Platz und Heimat für alle Völker, Nationen und Sprachen, ist Raum für die Entfaltung aller vom Schöpfer in die Einzelnen und die Volksgemeinschaften hineingelegten besonderen Eigenschaften, Anlagen, Vorzüge, Aufgaben und Berufungen. (21).

Naturrecht gegen rassistischen Utilitarismus

- Das hl Offizium hatte ebenfalls den Satz als Irrtum gebrandmarkt: Die ursprüngliche Quelle und höchste Regel der allgemeinen Rechtsordnung ist der Rasseninstinkt.

Die Enzyklika formulierte, dass die Einflüsterungen von Blut und Rasse eine Falschmünzerei darstelle. Ein Rechtssystem, das auf dem Flugsand vom Menschen gemachter Normen aufgebaut sei, würde zum moralischen Niedergang führen, denn die Rechtsgrundlagen, die im Widerspruch zum Naturrecht und zur Natur des Menschen stünden, kranken an einem Geburtsfehler (35).

– In einem weiteren Irrtumssatz heißt es: Um die Kraft der Rasse und die Reinheit des Blutes zu wahren, sei jedes wirksame Mittel recht und vom Nutzen für die Kräftigung der Rasse legitimiert. Im Hintergrund dazu stand ein Hitler-Zitat zur Rassenhygiene : Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Der völkische Staat hat die Rasse in den Mittelpunkt des allgemeinen Lebens zu stellen und für die Reinerhaltung zu sorgen.

Die Enzyklika postuliert dagegen die vorrangige Gültigkeit der naturrechtlichen Sittenlehre vor allen Wert- und Nützlichkeitserwägungen: Was nicht sittlich sei, könne auch nicht nützlich sein für die Gemeinschaft.

Gegen die Vergötzung von Rasse und Nationalstaat

- Die achte Proposition verurteilt den Blut- und Rasse-Mythos als neuheidnische Zivilreligion: der ‚Glaube’ der NS-Bewegung als Vertrauen in das Schicksal des eigenen Volkes; Unsterblichkeit als das kollektive Mitfortleben des Einzelnen im Weiterbestehen der eigenen Rasse.

Dagegen die Thesen des Lehrschreibens: Wer das unpersönliche Schicksal an die Stelle des persönlichen Gottes rückt, leugnet Gottes Weisheit und Vorsehung (11). Wer die Rasse oder das Volk oder den Staat oder die Staatsform oder die Träger der Staatsgewalt … zur höchsten Norm aller, auch der religiösen Werte macht und sie mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und verfälscht die gottgeschaffene und gottbefohlende Ordnung der Dinge (12).

– Die Nazis wollten die christliche Religion dem Gesetz der Rasse unterwerfen, heißt es in einem weiteren Irrtums-Satz. Daher müsste die christliche Lehre abgelehnt werden, die von Ursünde, Erlösung, vom Kreuz Christi sowie von der auszuübenden Demut und Buße spricht, da diese Lehre die Menschen vom Heldengeist entfremde.

Die Nazis hatten die deutsche Wesensart zu einer makellosen und götzenhaften Heldenhaftigkeit hochstilisiert, zugleich über die christliche Bußgesinnung und das sittliche Vollkommenheitsstreben Spott und Häme ausgekübelt.

Die Enzyklika – hier in der Autorenschaft von Kardinal von Faulhaber – geißelt diese völkische Selbsterhebung zur angeblich heldischen und herrschenden deutschen Rasse als widerlichen Hochmut, weist auf den erbsündlichen Hang zum Bösen bei Einzelnen und Völkern in der Geschichte hin, verbittet sich angesichts der Geschichte mutiger christlicher Bekenner und Martyrer Nazi-Belehrungen über Mut und Standhaftigkeit und weist den billigen Spott der Christusgegner zurück. In diesem Zusammenhang verurteilt die Enzyklika auch die nationalsozialistischen Bestrebungen zu einer Nationalreligion, die den Schöpfer aller Welt und Gesetzgeber aller Völker in die Grenze eines einzelnen Volkes, in die blutmäßige Enge einer einzelnen Rasse einkerkern will (15).

Aus dieser rassistischen Hybris-Haltung entwickelte und praktizierte der NS-Staat später die Vernichtungsstrategien gegen die unnützen und unwerten Kranken und Behinderten des eigenen Volkes wie auch gegen die nicht-arischen Juden, Zigeuner und unterwertigen Slawenvölker.

Als die Kirche gegen den Hitlerstaat protestierte, zeigten Franzosen und Engländer demonstrativ den Hitlergruß

Das westliche Ausland würdigte zwar vielfach die Enzyklika als mutige Resistenz gegen den totalitären Hitlerstaat, erkannte aber nicht die Bedeutung und Konzentration des Kampfes gegen die Rassismus-Ideologie. Hitler und das Nazi-Programm genossen 1937 noch relativ breites Ansehen in Europa und Nordamerika: Gut ein halbes Jahr vor der Enzyklika konnte das Hitler-Regime bei den Olympischen Spielen in Berlin auf sichtbare internationale Sympathie verweisen: einige europäische Mannschaften, darunter Frankreich und Griechenland, grüßten beim Einzug vor der Loge des Führers mit dem Hitlergruß. Noch am 14. Mai 1938 zeigte die englische Fußballnationalmannschaft bei einem Länderspiel in Berlin Sympathie für Hitler-Deutschland, indem sie zusammen mit der deutschen Mannschaft die Hände zum Hitlergruß erhob, als die von Hitler eingeführte „Doppelhymne“ bestehend aus der Nationalhymne Deutschland, Deutschland über alles und dem Horst-Wessel-Lied gespielt und gesungen wurde.

Diese sichtbaren Anerkennungsgesten vor aller Welt wurden ergänzt durch zahlreiche Sympathieäußerungen von Politikern und Abgeordneten, Wissenschaftlern und Journalisten des westlichen Auslands – wie etwa diese des britischen Ex-Premier Lloyd George von 1936: Ich habe den berühmten deutschen Führer gesehen. Er ist der George Washington von Deutschland.

Verbreitete rassistische Grundstimmung in Europa und Nordamerika

Bei der breiten westlichen Anerkennung für die NS-Politik in Deutschland bis Ende der 30er Jahre spielte die nationalsozialistische Rassepolitik eine nicht unwichtige Rolle. Rassehygienische Maßnahmen wie Sterilisierung sogenannter Erbkranker waren in Schweden und einigen Staaten der USA schon Anfang der 30er Jahre eingeführt worden. Weitergehende eugenische Eingriffe forderten Wissenschaftler in allen westlichen Staaten. Deutsche Eugeniker – wie der spätere pro familia-Gründer Hans Harmsen – waren dort hochangesehene Gastredner.

Sehr verbreitet in Europa und Nordamerika war auch die Theorie der menschlichen Rassenhierarchie aus der Aufklärung, auf die sich nationalsozialistische Rassismus stützte. Danach ständen die arischen Völker an Wert und Charakter über allen anderen Rassen. Semiten, Juden und Negride dagegen auf der untersten Stufe der Menschheit. Die Wirkmächtigkeit dieser Rassentheorie zeigt sich in dem US-Einwanderungsgesetz von 1923, in dem die Einwanderungsquoten nach dem Status in der Rassenhierarchie bestimmt wurden, so dass Ostasiaten, Slawen und Juden geringere Quoten zugesprochen wurden als den arischen Westeuropäern.

Auf der Flüchtlingskonferenz im französischen Evian im Juli 1938 zeigte sich ebenfalls die mehr oder minder rassistische und antisemitische Grundstimmung in westlichen Staaten. Groß-Britannien und Frankreich weigerten sich, jüdische Auswanderer aufzunehmen und brachten ferne Länder wie Ostafrika oder Madagaskar als Judenreservate ins Spiel. Der Vertreter der Schweiz schrieb: Wir kämpfen seit zwanzig Jahren gegen die Zunahme der Überfremdung und insbesondere gegen die Verjudung unseres Landes. Kanada wollte nur jüdische Farmer aufnehmen, von denen es in Deutschland keine gab. Australien lehnte die nennenswerte Aufnahme von Juden ab mit der Begründung: Da wir kein reales Rassenproblem haben, so sind wir nicht gewillt, ein solches einzuführen.

Papst und Kirche als Vorkämpfer gegen Rassismus und Totalitarismus

Auf dem Hintergrund der verbreiteten rassistisch-antisemitischen Grundstimmung in den meisten westeuropäischen Staaten ist die Stoßrichtung der Enzyklika Mit brennender Sorge gegen die Rassenideologie des NS-Staates als umso wichtiger, weitblickender und mutiger einzuschätzen.

Das Parteiorgan der NSDAP, der Völkische Beobachter, bestätigte am 1. August 1938 die Vorkämpferrolle von Papst und Kirche gegen den nationalsozialistischen Rassismus: Der Vatikan hat die Rassenlehre von Anfang an abgelehnt. Teils deshalb, weil sie vom deutschen Nationalsozialismus zum erstenmal öffentlich verkündet wurde und weil dieser die ersten praktischen Schlußfolgerungen aus der Erkenntnis gezogen hat; denn zum Nationalsozialismus stand der Vatikan in politischer Kampfstellung. Der Vatikan musste die Rassenlehre aber auch ablehnen, weil sie seinem Dogma von der Gleichheit aller Menschen widerspricht, das wiederum eine Folge des katholischen Universalanspruchs ist und das er mit Liberalen, Juden und Kommunisten teilt.

Text: Hubert Hecker

Bild: Nassauer Bote/Autor