(Stockholm) Der schwedische Latinist und katholische Priester Anders Piltz aus Ödeborg in Dalsland unternahm in den 1980er Jahren den Versuch, eine Heilige Messe zu rekonstruieren, wie sie um die Mitte des 15. Jahrhunderts in Schweden zelebriert wurde. Daraus entstand 1990 das Projekt, des Dominikaners und Lateinprofessors an der Universität Lund, ein Video der rekonstruierten Messe herstellen zu lassen, um sie einem breiteren Publikum sichtbar zu machen.

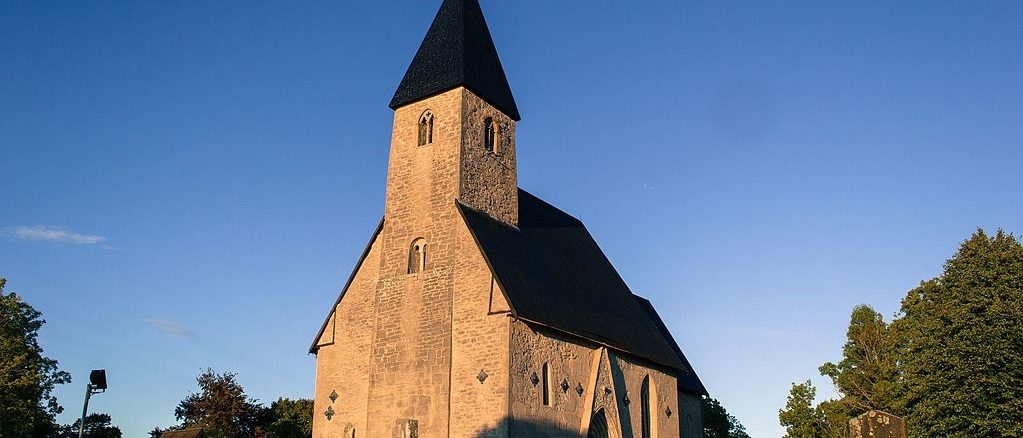

Das Video zeigt eine rekonstruierte Heilige Messe des 18. Sonntags nach Pfingsten um das Jahr 1450 im damals noch katholischen Bistum Linköping (heute evangelisch-lutherische Schwedische Kirche). Drehort war die mittelalterliche Kirche von Endre in Götaland, die seit der Reformation lutherisch ist. Die Teilnehmer tragen zeitgenössische Kleidung. Regie führte Chris Björkvall.

Am Beginn des Videos erklärt Piltz das Projekt in schwedischer Sprache. Die Lesungen, Predigt und Volksgebete wurden in Altschwedisch vorgetragen.

Piltz, inzwischen emeritiert, wurde 1982 zum Diakon und 1987 zum Priester geweiht. Er ist Mitglied der Königlich Schwedischen Gelehrsamkeits‑, Geschichts- und Altertümer-Akademie.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Youtube (Screenshot)