(Berlin) Die „ökumenische Trauerfeier“ für den protestantischen und bekennend homosexuellen, ehemaligen deutschen Vizekanzler Guido Westerwelle in einer katholischen Basilika in Köln wirft grundsätzliche Fragen auf, die über diesen Einzelfall hinausreichen. Was ist eine Kirche? Wozu wurde sie errichtet? Was ist ihr Zweck? Ist die Kirche, egal welcher Konfession, nur ein Dienstleistungsunternehmen, dessen Dienste man nach Belieben und in individueller Ausführung in Anspruch nehmen kann? Wollten Kirchenvertreter den Tod Westerwelles gar zur faktischen Anerkennung der Homosexualität durch die Katholische Kirche mißbrauchen? Die mißbräuchliche Nutzung von Kirchen ist kein Einzelfall, sondern tendenziell zunehmend.

„Heiliger Boden“: Die Kirche als Sakralbau

Die Kirche ist das Haus Gottes. Sie hat ihren Ursprung in der Begegnung Gottes mit Moses im brennenden Dornbusch. Das war die erste direkte Offenbarung Gottes an die Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies. Gott sagte zu Moses:

„Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.“

Der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo die Heilige Eucharistie gefeiert und aufbewahrt wird, ist heiliger Boden, und Gott verlangt vom Menschen eine entsprechende Haltung. Um diese Heiligkeit zu unterstreichen, forderte Gott den Moses auf, die Schuhe auszuziehen.

Die Kirche betritt der Gläubige zum persönlichen Gebet und vor allem zur Teilnahme an der Zelebration der Heiligsten Eucharistie. Damit ist die Verehrung des auf dem Opferaltar für uns dargebrachten Erlösers zur Hilfe und zum Trost der Gläubigen gemeint. Eine Kirche soll daher, wie auch das Zweite Vatikanische Konzil sagt, schön sein und geeignet sein zu Gebet und heiliger Handlung.

Ein anderer Zweck ist nicht vorgesehen. Das heißt, eine Kirche darf für nichts anderes verwendet werden als zur Vergegenwärtigung, Aufbewahrung und Anbetung Gottes.

Zunehmende Zweckentfremdung

Dennoch werden katholische Kirchen in zunehmendem Maße zweckentfremdet. Die Palette der Sonderangebote reicht von Kunst- und Photoausstellungen bis zu Drehorten für Filme, von Agapen mit Essen und Trinken bis zu regelrechten Benefiz-Essen oder Armenspeisungen, von Kletter- bis Spielhalle einer zweifelhaften Jugendpastoral. Von den Debattierklubs bestimmter katholischer „Reformgruppen“ einmal ganz abgesehen. Hinzu kommen noch zunehmend „ökumenische“ Veranstaltungen. Ihnen allen gemeinsam ist, daß sie mit dem eigentlichen Zweck des Gotteshauses nichts zu tun haben. Die Kirche wird zu einer Art Mehrzweckhalle umfunktioniert, obwohl es ausreichend andere Räumlichkeiten gibt, meist schon im nahegelegenen Pfarrheim oder Gemeindehaus.

Über die Gründe kann spekuliert werden. Ist es die Folge eines schwindenden Glaubens an die Realpräsenz Jesu Christi im allerheiligsten Sakrament des Altares? Oder ist es der unangemessene Versuch, durch „Attraktionen“ die sich leerenden Kirchen zu füllen?

Kirche als Dienstleister für „schöne“ Feiern

Von protestantischer Seite herüberschwappend dringt auch in den katholischen Bereich ein falsches Verständnis der Kirche und der Sakramente ein. Gläubig sind viele eigentlich nicht mehr und sagen lassen wollen sie sich schon gar nichts. Da der Mensch aber gerne feiert, und das schön, um aus dem Alltag auszubrechen, erinnert man sich an die Kirche. Nicht ohne Grund bietet sie – die Ahnung ist selbst im glaubensfernen Menschen noch vorhanden – die schönsten Feste im Leben eines Menschen. Die Bedeutung dieser Feste versteht der sich entchristlichende Mensch vielleicht nicht mehr, aber das Fest erfreut ihn noch.

Die Kirche wird in dieser Perspektive zum Dienstleister für besondere Feste und Familienfeiern degradiert. Einen Dienstleister bestellt man sich, und am besten sollte er alles so ausrichten, wie man es selber haben möchte. Daher werden Kinder nicht mehr ehest möglich nach der Geburt getauft, damit sie durch das Taufsakrament zu Kindern Gottes werden. Die Taufe findet erst statt, wenn ein großes Fest organisiert ist und es allen Geladenen am besten in den Terminkalender paßt. So geht es über Firmung und Hochzeit dahin bis zur Beerdigung. Bei Beichte und Krankensalbung gibt es nichts zu feiern, weshalb nicht von ungefähr diese beiden Sakramente schwindende Beachtung finden.

Steigerungsform „ökumenische Gottesdienste“

So rollt bei diesen besonderen Anlässen allerlei Volk in die Kirche, das kaum mehr die elementarsten Verhaltensregeln kennt. Mancher Pfarrer muß sich mit Sonderwünschen herumschlagen, denn ein Dienstleister sollte ja flexibel auf die Wünsche der Kundschaft eingehen. So jedenfalls erwarten es sich manche „Kunden“.

Zur Potenz gesteigert wird diese Schieflage noch im „ökumenischen“ Kontext. Welchen geistlichen Nutzen etwa haben „ökumenische“ Gottesdienste? Das Eucharistieverständnis zwischen Katholiken und Protestanten ist grundverschieden. Mit diesem Verständnis ist aber untrennbar der Sinn und Zweck verbunden, warum überhaupt Kirchengebäude errichtet wurden und wofür sie zu nützen sind. Mit „ökumenischen“ Gottesdiensten soll zusammengezwungen werden, was nicht zusammenpaßt und nicht zusammengehört. Die vorher zu klärenden Fragen werden einfach übertüncht, und das geschieht zu Lasten des von Gott offenbarten Eucharistieverständnisses.

Damit bleibt auch der geistliche Nutzen und noch mehr die Heilswirksamkeit fraglich. Wozu also das Ganze?

Konkretes Beispiel: die „Trauerfeier“ für Guido Westerwelle

Dazu ein konkretes Beispiel, weil es unter den Augen aller stattfand und damit meinungsbildend wirkt. Am 18. März starb Guido Westerwelle, ein bekannter Bundespolitiker. Eine unheilbare Krankheit rang ihn, erst 54 Jahre alt, nieder. Westerwelle war 1961 geboren worden. Er stammte aus einer angesehenen, protestantischen Rechtsanwaltsfamilie. Beide Eltern waren aus dem 1538 protestantisch gewordenen Land Lippe (seit 1947 ein Teil von Nordrhein-Westfalen) in den damaligen „vorläufigen Regierungssitz“ Bonn gezogen. Westerwelle selbst wurde ebenfalls Rechtsanwalt.

Nach der „Wende“ von einer Regierung aus SPD/FDP zu einer Regierung aus CDU/CSU/FDP wurde er 1983 der erste Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, der neuen Jugendorganisation der FDP. Er stieg in den Bundesvorstand auf und wurde 1994 FDP-Generalsekretär, 1996 Bundestagsabgeordneter, 2001 FDP-Bundesvorsitzender, 2006 Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer und 2009 schließlich Vizekanzler und Bundesaußenminister. Letzteres Amt hatte er bis 2013 inne, als die FDP nach ihrem Höhenflug abstürzte und nicht mehr den Einzug in den Bundestag schaffte.

Bekennender Homosexueller

Über seine Homosexualität wurde frühzeitig gemunkelt. „Geoutet“ hat sich Westerwelle jedoch erst verhältnismäßig spät. Den Rahmen bildete 2004 Angela Merkels 50. Geburtstag. Westerwelle nahm mit männlichem Partner daran teil. Für die Schlagzeile sorgte am 21. Juli die Bild-Zeitung. Gast der Geburtstagsfeier war auch Kardinal Karl Lehmann, damals Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Es gab Zeiten, da wäre ein katholischer Bischof aus Protest gegen eine so demonstrative Zurschaustellung von Homosexualität aufgestanden und gegangen. Lehmann blieb, was als einer indirekte Gutheißung ausgelegt werden konnte.

2010 ging Westerwelle eine „Verpartnerung“ nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ein. Das Gesetz aus rot-grüner Regierungszeit erkennt homosexuelle Beziehungen an und gibt ihnen einen rechtlichen Rahmen. Westerwelle war zu diesem Zeitpunkt Außenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, was seiner Homosexualität große Medienöffentlichkeit verschaffte. Sein Verhalten ist, neben dem anderer Personen des öffentlichen Lebens, als wirksamste Werbung für die Homosexualität zu sehen.

„Trauerfeier“ in einer katholischen Kirche

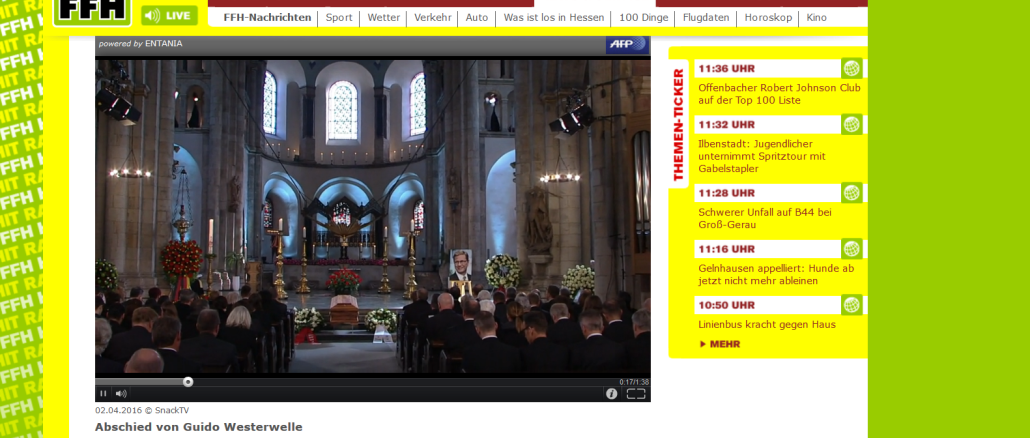

Obwohl Westerwelle protestantisch war, fand am 2. April eine ökumenische Trauerfeier statt und das in der katholischen Basilika St. Aposteln in Köln. Warum eine ökumenische Trauerfeier? Warum in einer katholischen Kirche? Ist Kirche gleich Kirche, nur weil sie so genannt werden? Einer „ökumenischen“ Vermengung und Relativierung des katholischen Kirchenverständnisses wurde damit allemal Vorschub geleistet.

Es geht aber um weit mehr Fragen: Gilt die Liturgie dem Verstorbenen oder den Lebenden? Bekanntlich war der Verstorbene Angehöriger der Evangelischen Kirche im Rheinland, einer preußischen Unionskirche, in der sowohl Lutheraner als auch Calvinisten zusammengefaßt sind. Woran wurde die Feier ausgerichtet? An den mutmaßlichen Teilnehmern, also an der Tatsache, daß die höchsten Würdenträger der Republik und daher neben Protestanten auch Katholiken anwesend sein würden?

Und warum einerseits in einer katholischen Kirche, wenn andererseits ein protestantischer Pastor die „Trauerfeier“ leitet? Weil Prälat Karl Jüsten, Leiter des Katholischen Büros der deutschen Bischöfe in Berlin, der die Predigt hielt, Westerwelle seit „frühester Jugend“ kannte? Das klingt zu dürftig, besonders im Vergleich zum Eindruck einer faktischen Anerkennung der Homosexualität durch die Katholische Kirche, der am 2. April durch Prälat Jüsten und durch den Ort vermittelt wurde. Vor allem hat die persönliche Jugendfreundschaft nichts mit der Liturgie zu tun. Jüsten ließ in seiner Predigt, was angesichts der starken Medienpräsenz unerläßlich gewesen wäre, nicht den geringsten Hauch einer Kritik an Westerwelles Homosexualität anklingen. Ganz im Gegenteil. Er wandte sich ausdrücklich an Westerwelles „Mann“. Dieser saß in der ersten Kirchenbank gleich neben Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Homosexualität ist durch Guido Westerwelle, auch über den Tod hinaus, hochoffiziell im Protokoll der Bundesrepublik Deutschland angekommen und wird nicht nur als „selbstverständlich“ akzeptiert, sondern besonders hervorgekehrt.

Mißbrauch der Kirche

Die Entscheidung, die Trauerfeier für einen homosexuellen Protestanten in einer katholischen Kirche abhalten zu lassen, obwohl es an protestantischen Kirchen nicht mangelt, klingt im besten Fall danach, daß weltliche Kriterien wichtiger waren als kirchliche und geistliche. Im schlimmsten Fall sollte unter Mitwirkung höchster Kirchenkreise vor aller Öffentlichkeit die faktische Anerkennung der Homosexualität in der katholischen Kirche demonstriert und vorangetrieben werden. Ob so oder anders, der Widerspruch zwischen Westerwelles Homosexualität und der katholischen Kirche scheint niemandem aufgefallen, jedenfalls niemanden gestört zu haben. Auch nicht die katholischen Kirchenvertreter.

Zahlreiche Medien hatten ohnehin den Tod und die Trauerfeier zum Werbeinstrument für Homosexualität umgewandelt. Dem am selben Tag verstorbenen CDU-Politiker und Familienvater Lothar Späth widmeten die Medien in ihrer Berichterstattung deutlich weniger Raum.

Die „ökumenische Trauerfeier“ für Guido Westerwelle wurde zum offensichtlichen Beispiel für den Mißbrauch einer katholischen Kirche und der Liturgie als Dienstleistung. Westerwelle war bekennender Homosexueller und lebte als solcher im Stand schwerer Sünde, und er war Protestant. Mit der katholischen Kirche und dem katholischen Glauben verband ihn offensichtlich wenig.

Welche Heilswirksamkeit sollte zudem eine „ökumenische Trauerfeier“ haben? Ein Requiem hat sie. Wollte man dem Toten Gnadenmittel zukommen lassen, sollte er im Fegefeuer sein, dann wäre dies durch eine Heilige Messe möglich. Sie kann als Intention auch einem Nicht-Katholiken zugewandt werden. Das aber scheint gar nicht gewünscht gewesen zu sein. Womit wir wieder bei der bereits gestellten Frage wären, nach welchen Kriterien die Feier so ausgerichtet wurde, wie sie ausgerichtet wurde.

War die katholische Kirche einfach nur die „schöne“ Kulisse für eine „schöne“ Feier? Sollte durch die hohe Politik ein bundesrepublikanischer „Konsens“ demonstriert werden? Die Kirche nur als Handlanger der Regierung als Ausdruck des aufklärerischen und protestantischen Staatskirchentums? Ist auch der katholische Glaubensschwund soweit fortgeschritten, daß äußerliche Aspekte wichtiger sind als geistliche? Anders ausgedrückt, daß ein Anruf aus dem Berliner Regierungsviertel ergebenst spuren läßt?

Die Sprache des Kirchenrechts

Der Codex des Kirchenrechts liefert wichtige und verbindliche Anhaltspunkte:

Can. 1205 „” Heilige Orte sind solche, die für den Gottesdienst oder das Begräbnis der Gläubigen bestimmt sind durch Weihung oder Segnung, wie sie die liturgischen Bücher dazu vorschreiben.

Canon 1210 „” An einem heiligen Ort darf nur das zugelassen werden, was der Ausübung oder Förderung von Gottesdienst, Frömmigkeit und Gottesverehrung dient, und ist das verboten, was mit der Heiligkeit des Ortes unvereinbar ist.

Can. 1211 „” Heilige Orte werden geschändet durch dort geschehene, schwer verletzende, mit Ärgernis für die Gläubigen verbundene Handlungen, die nach dem Urteil des Ortsordinarius so schwer und der Heiligkeit des Ortes entgegen sind, daß es nicht mehr erlaubt ist, an ihnen Gottesdienst zu halten, bis die Schändung durch einen Bußritus nach Maßgabe der liturgischen Bücher behoben ist.

Can. 1214 „” Unter Kirche versteht man ein heiliges, für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude, zu dem die Gläubigen das Recht freien Zugangs haben, um Gottesdienst vornehmlich öffentlich auszuüben.

Es mag also sein, daß alles, was am 2. April in der Kölner St. Aposteln-Basilika geschehen ist, nach Maßgabe der deutschen Bischöfe geschehen ist. Dennoch bleiben Fragen. War das angemessen und richtig? Und vor allem: Welchen Nutzen hat es für das Seelenheil?

Die „ökumenische Trauerfeier“ für Guido Westerwelle ist nur ein Beispiel, allerdings ein öffentlichkeitswirksames Beispiel für eine mißbräuchliche Kirchennutzung, ein zweifelhaftes Verständnis des sakralen Raumes, der Sakramente und der Heilsnotwendigkeit. Eine Beschäftigung mit den aufgeworfenen Fragen und eine Wiederentdeckung und Wiedergewinnung des Sakralraumes, wie sie Papst Benedikt XVI. eingefordert hatte, tut not.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: FFH/AFP-TV (Screenshot)

die Sache ist doch ganz einfach: in weiten Teilen Deutschlands kriegst du von der Kirche alles, es sei denn zu zahlst keine Kirchensteuer

Ein Gotteshaus steht nicht in der Verfügungsgewalt des Menschen. Wo das nicht mehr wahrgenommen wird, verliert sich das Sakrale im Schein, das schöne Ambiente. Entsprechend verflüchtigt sich der Glaube in Brauchtum, das man höchst flexibel an die „Erfordernisse“ des Zeitgeistigen anpassen zu können glaubt. Wenn es in unserem Lande mittlerweile eine Ökumene gibt, dann in der Verherrlichung des Banalen, der Trivialität der Ware, zu der dann eben auch der Kirchenraum wird.

Erwähnen muss man noch, dass Westerwelle nicht nur Protestant und bekennender Homosexueller war, sondern auch für einen radikalen Wirtschaftsliberalismus eintrat, der den Mensch nur noch als Ware ansieht. Insofern ist die Frage durchaus berechtigt, welcher christliche Glaube hier sich noch artikulieren sollte.

Nun, ja.

Nach der Lehre der Kirche gelangt man nach dem Tod mit einer aktuellen Todsünde, die nicht gebeichtet oder durch keine Liebesreue, falls die Beichte nicht möglich ist, sofort in die Hölle (DH 780, 839, 858 u.a.) So schreibt der Papst Benedikt XII. in der Konstitution Benedictus Deus (1339), welche eine de fide Glaubensdefinition darstellt, welche den Glaubensgehorsam seitens der Gläubigen nach sich zieht:

„Wir definieren zudem, dass nach allgemeiner Anordnung Gottes die Seelen der in einer aktuellen Todsünde Dahinscheidenden sogleich nach ihrem Tod zur Hölle hinabsteigen, wo sie mit den Qualen der Hölle gepeinigt werden […] (DH 1002)“.

Also schwere Sünde keine Liebesreue (welche recht schwer zu erwecken ist), im Falle einer fehlenden sakramentelen Beichte, gleich Hölle.

Wir wissen aber nicht, wie Guido Westerwelle gestorben ist. Vielleicht hat er bereut? Es schadet nicht für ihn zu beten, denn vielleicht hat er es noch ins Fegefeuer geschafft.

Als Nicht-Katholik steht ihm natürlich kein katholisches Begräbnis zu, gleich, was Kard. Woelki veranstaltet, auch extrem gay friendly in seinen Aussagen.

Aber sehen wir es positiv. Wenn es ans Sterben geht, glauben wirklich viele instinktiv an das nulla salus extra Ecclesia und daran, dass ein „katholisches Begräbnis“ im „Jenseits“ hilft. Es ist natürlich eine heidnische Frömmigkeit, die an Aberglauben grenzt, aber 50 Jahre nach dem Konzil ist es noch die letzte Frömmigkeit, die vielen zugänglich ist.

Aber Woelki und jüngst resignierte Pfarrer Frings denken schon nachkonziliar konsequent.

1. Wenn die liturgie ein Miteinander ist, welche die sozialen Bedürfnisse befriedigt.

2. Dann ist sie eine Dienstleistung.

3. Auf welche jeder Anspruch haben kann, der für sie zahlt: Kirchensteuer oder anderes Staatsgeld.

4. Aus Kostengründen kann man gleich alle Kirchen zusammenlegen und ein paar Moscheen noch dazu.

5. Dann sind alle glücklich und wählen wieder Frau Merkel.

Wenn unsere Bischöfe und Kardinäle nicht so denken würden, dann hätten wir keine Feier dieser Art. Also sie denken so.

Niemand weiß, was angesichts des nahenden Todes in einem Menschen vorgeht. Möglicherweise hat der Verstorbene noch den Weg in die katholische Kirche gefunden. Man sollte sich daher im Urteil über den Ort und die sonstigen Rahmenbedingungen der Begräbnisfeier zurückhalten.

Hochverehrter @ Sophus,

die abstrakte Möglichkeit hebt die Realität einer zunehmenden Profanierung des Gottesraumes nicht auf. Ein Blick auf die näheren Umstände zeigt, dass es sehr wohl um ein politisches Zeichen in Richtung Anerkennung von Homosexualität ging. Eine Begräbnisfeier ist aber kein Ort politischer Agitation. Wäre es so, wie Sie abstrakt vermuten, dann hätte diese Begräbnisfeier ohne Beteiligung politisch exponierter Protagonisten stattfinden müssen. Genau das wollte man nicht.

Hochverehrter @Suarez,

Dass der Tod von Guido Westerwelle von der Homolobby aus eigenem Interesse instrumentalisiert werden würde, konnte man absehen. Dennoch meine ich, dass Prälat Dr. Jüsten als ehemaliges Mitglied des Kölner Genaralvikariats wohl nicht nur aus ganz persönlicher Anteilnahme am Tod Guido Westerwelles hinter der Wahl der katholischen Basilika St. Aposteln in Köln zur ökumenischen Trauerfeier gestanden hat, wenngleich Biographisches dafür sprechen könnte.

Prälat Dr. Jüsten, der in der Begräbnisfeier die Predigt hielt, wurde im gleichen Jahr 1961 in Bad Honnef geboren wie Guido Westerwelle. Jüstens Mutter und Westerwelles Vater waren Studienfreunde gewesen.

Hier einige Sätze aus dem Domradio-Interview von Prälat Jüsten:

„Und so kam es dann auch, dass ich Guido seit frühester Kindheit her kenne. Als seine Mutter einmal im Krankenhaus lag, hat er auch einige Zeit bei uns zu Hause verbracht“.

„Wenn man einem Menschen persönlich verbunden ist, dann geht einem der Tod natürlich näher, als wenn es ein Toter ist, den man nur vom Hören kennt und der eine herausragende Persönlichkeit ist“.

„Hinzu kam: Guido Westerwelle war ja auch ein evangelischer Christ und hat aus dem Glauben heraus gelebt. Ich wünsche ihm, dass er jetzt bei Gott, dem Vater, ist und dass er doch die Ruhe gefunden hat, die er nur bei Gott bekommen kann. Das ist ein Wunsch, die wir ihm als gläubige Christen mit auf den Weg geben können“.

„Aber es war zum Schluss auch sehr schwer. Er lag ja dann auch schon längere Zeit auch auf der Intensivstation. Es ist ein langes Abschiednehmen gewesen“.

Diesen Nachruf im „Domradio“ hätte Prälat Dr. Jüsten angesichts der Bekanntheit der Lebensumstände Guido Westerwelles wohl kaum ohne entsprechendes Hintergrundwissen so formulieren können.

Hochverehrter @Sophus,

da auf Grund von Westerwelles Haltung zu gelebter Homosexualität zu erwarten war, dass der Gottesraum politisch instrumentalisiert werden würde, hätte man trotz der persönlichen Bekanntschaft auf eine Begräbnisfeier in einer katholischen Kirche verzichten müssen. Niemand hätte Prälat Dr. Jüsten daran gehindert, einer Trauerfeier in einer protestantischen Kirche beizuwohnen.

Mir erschließt sich auch nach Ihrer Antwort nicht, warum die Trauerfeier in einer katholischen Kirche stattfinden musste.

Hochverehrter @ Suarez

Prälat Dr. Jüsten sagt: „Aber es war zum Schluss auch sehr schwer. Er lag ja dann auch schon längere Zeit auch auf der Intensivstation. Es ist ein langes Abschiednehmen gewesen“.

Sie sagen: „Mir erschließt sich auch nach Ihrer Antwort nicht, warum die Trauerfeier in einer katholischen Kirche stattfinden musste“.

Ich bitte vorweg um Entschuldigung!

Aber der Sachverhalt „katholische Kirche“ und diese beiden Sätze erinnerten mich an jene 1945/46 zum Tode verurteilten und zahlenmäßig nicht wenigen protestantischen WII-Kriegsverbrecher aus der Waffen-SS, die zum Entsetzen ihrer Angehörigen im Angesicht des nahen Todes noch während ihrer Wartezeit auf die Urteilsvollstreckung im Bewusstsein ihrer Sündenlast den Weg in die katholische Kirche gefunden hatten.…

Hochverehrter @ Sophus,

ich würde Ihre Andeutung (Vermutung) vielleicht teilen, wenn die Begräbnisfeier im kleinsten Kreis, ohne Beteiligung der Kanzlerin und anderer medial wirksamer Vertreter der Politik stattgefunden hätte.

Und dass sich Prälat Dr. Jüsten ausdrücklich an Westerwelles „Mann“ wandte, wie dem Artikel zu entnehmen ist, spricht leider nicht für eine Bekehrung in letzter Minute. Leider bleibt wohl nicht nur für mich der Eindruck, dass es hier um keine tiefere Durchdringung des Katholischen ging.

Hochverehrter @ Suarez

Zweifellos war dem Guido Westerwelle durch seine Bekanntschaft mit der Familie Jüsten das Katholische sehr vertraut, so dass mir ein später Bekenntniswechsel nicht ausgeschlossen erscheint. Wenn ich oben auf die Reaktion der betroffenen SS-Angehörigen mit der Bemerkung „zum Entsetzen ihrer Angehörigen“ verwies, bezog ich mich auf eine Feststellung aus der wissenschaftlichen Literatur. Das wäre dann ein Grund dafür, dass es hier nach außen hin, womöglich mit Einverständnis des Sterbenden, „um keine tiefere Durchdringung des Katholischen ging“. Hätte, wie Sie fordern, „die Begräbnisfeier im kleinsten Kreis, ohne Beteiligung der Kanzlerin und anderer medial wirksamer Vertreter der Politik stattgefunden“, wäre der Verstorbene posthum zum Objekt des öffentlichen Meinungsstreits geworden, was seinem insgesamt wohlwollendem politischem Andenken schwer geschadet hätte. Daraus resultiert wohl der Entschluss, seinem Tod personal in der staatspolitisch angemessenen Weise zu gedenken – nicht aber die Notwendigkeit, die Begräbnisfeier in einer renomierten katholischen Kirche der katholischen Stadt Köln mit einem katholischen Prediger zu gestalten.

Hochverehrter @ Sophus,

lassen wir es der Spekulationen genug sein, zumindest steht außer Frage, dass eine Begräbnisfeier in einer „renommierten katholischen Kirche der katholischen Stadt Köln mit einem katholischen Prediger“ den Interessen der Homo-Lobby weitaus mehr dient.

Aber wie ich erstaunt feststellen muss, nähern Sie sich dem Standpunkt des Apostolischen Schreiben Amoris Laetitia, dass am Ende willkürlich jeder Amtsträger der Kirche entscheiden kann, was er für katholisch hält und was nicht.

Hochverehrter @ Suarez!

Das Apostolischen Schreiben Amoris Laetitia war dem Vernehmen nach der Homolobby in keinster Weise dienlich. Im Gegenteil!

Da aber dieses Schreiben bei der Homolobby als ein katholisches Schreiben angesehen werden muss, dürfte „eine Begräbnisfeier in einer renommierten katholischen Kirche der katholischen Stadt Köln mit einem katholischen Prediger den Interessen der Homolobby zumindest seit dem 8. 4. 2016 weitaus weniger dienlich erscheinen, als Sie meinen.

Jedenfalls hat diese Lobby aus der katholischen „Einheit von Ort, Zeit und Handlung“ der Begräbnisfeier in Köln bisher noch keinen Honig ziehen können und wird daraus auch in Zukunft keinen ziehen können.

Hochverehrter @ Sophus,

das Apostolische Schreiben Amoris Laetitia dient leider indirekt durchaus den Interessen der Homo-Lobby indem es den Relativismus ins Zentrum pastoralen Denkens rückt und die Lehre als bloßes Ideal behandelt, das uns im Grunde wenig angeht.

Wie beim Vaticanum II ist nicht der Text, also das Apostolische Schreiben Amoris Laetitia das eigentliche Problem, sondern seine klar tendenziöse Interpretation, die schon heute einsetzende interessengeleitete Hermeneutik des Textes. Man sieht das an der Inflationären und teils völlig abstrusen Verwendung des Wortes Barmherzigkeit. Dieses großartige Geschenk Gottes wird zu einer billigen Beigabe, die man allem und jedem gewährt. Damit entwertet sich, was man in Ehren halten wollte.

Trauerfeiern und jedwede sonstige Events für Protestanten mögen gerne in protestantischen oder sonstigen sozialen oder Kulträumen stattfinden. Aber bitte nicht in einer katholischen Kirche.

Dazu fällt mir folgender Witz ein (ohne pietätslos sein zu wollen):

Sepp will seinen Hund taufen lassen und fragt beim kath. Pfarrer an. Der erwidert ihm ganz entrüstet, dass Hunde nicht getauft werden können. Daraufhin schnappt sich Sepp den Hund und brummelt, dass er ihn dann vom evangelischen Pastor taufen ließe, der würde ihn bestimmt für 1000 € taufen.

Darauf der kath. Geistliche: Warum haben Sie denn nicht gleich gesagt, dass ihr Hund katholisch ist?!

Spaß beiseite. Ich denke, dass Guido Westerwelle, gezeichnet von seiner schweren Krankheit, die Gnade eines Läuterungsprozesses zuteil wurde, so dass er gerettet ist. Lasst uns nicht über Religionszugehörigkeiten streiten, sondern lieber für seine arme Seele beten. Er wird es uns danken!

O HERR gib ihm die ewige Ruhe – und das ewige Licht leuchte ihm.

HERR lass ihn ruhen in Frieden. Amen

Ohne das Einverständnis von Herrn Woelki (auch wenn es etwa stillschweigend erfolgte) wäre das nicht möglich gewesen. Die Kirche – wenigstens nicht wenige ihrer führenden Männer – sieht sich nicht mehr als Maßstab, sondern gibt sich als Kirche der Beliebigkeit. Das kommt gut an.

Werte @ Pia!

Danke für Ihren Kommentar. Ihr Sprechen und Beten ist ganz in meinem Sinn. Auch Sie halten es für möglich, „dass Guido Westerwelle, gezeichnet von seiner schweren Krankheit, die Gnade eines Läuterungsprozesses zuteil wurde, so dass er gerettet ist“. Daher sollte man über seine Begräbnisfeier in einer renommierten katholischen Kirche der katholischen Stadt Köln mit einem katholischen Prediger in diesem katholischen Forum nicht räsonieren, sondern in das Gebet einstimmen:

O HERR, gib ihm die ewige Ruhe – und das ewige Licht leuchte ihm!

HERR, lass ihn ruhen in Frieden. Amen!