Das Bistum Limburg soll Ende 2016 einen neuen Bischof bekommen. In dieser Situation werden von interessierter Seite Legenden über die beiden letzten Bischöfe Kamphaus und Tebartz-van Elst gestrickt.

Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

An den beiden Weihnachtstagen 2015 strahlte der Hessische Rundfunk ein Interview mit Erzbischof Georg Gänswein aus. Dabei wies der deutsche Kurien-Prälat erneut darauf hin, dass es bei den Angriffen auf den damaligen Bischof Tebartz-van Elst auch um einen Richtungsstreit gegangen sei. Bekanntlich war der ehemalige Limburger Bischof konservativ, glaubens- und papsttreu. Genau deshalb attackierten ihn schon kurz nach Beginn seiner Bischofszeit modernistische Kräfte in und außerhalb des Limburger Ordinariats. Durch systematische Indiskretionen und mithilfe der Medien wurden Verdächtigungen, Falschinformationen und Misstrauen ausgestreut – auch von Seiten einiger Domkapitulare. Die daraus folgende Isolation des Bischofs führte zu der fatalen Geheimstrategie bei der Dombergbebauung, bei der er sich in eine Reihe von Fehlern verstrickte. Auf diesem Hintergrund musste er sein Rücktrittsgesuch einreichen, während die mitverantwortlichen Prälaten sich selbst einen Persilschein ausstellten. Die Gegner des Bischofs konnten zunächst triumphieren. Bis heute schwelt daher der Richtungsstreit weiter, den Erzbischof Gänswein auf die Frage zuspitzte:

Bleibt das Bistum Limburg ein Teil der (römisch-katholischen Welt-) Kirche oder verfolgt man einen sogenannten Limburger Sonderweg?

Gegen diese Einschätzung stellte sich in einem Leserbrief an die Frankfurter Neue Presse der Pfarrer von Oberursel, Reinhold Kalteier. Der war in der Amtszeit Bischof Tebartz-van Elsts Sprecher des Priesterrats. Als solcher stand er in den ersten Jahren der Amtszeit des Bischofs an seiner Seite und verteidigte ihn – etwa gegen die hässliche Brandbrief-Kampagne des SPIEGELS. Später wandte er sich ab. Heute versucht er über den Bischof und seine Amtszeit Legenden zu verbreiten.

In seinem Leserbrief behauptet er, Bischof Tebartz-van Elst sei nicht wegen seiner konservativen Grundhaltung angegriffen worden. Die bestand vor allem in dessen Loyalität zum damaligen Papst Benedikt und seiner Treue zur überlieferten Lehre der Kirche. Kalteier behauptet nun: Diese Haltung der Papsttreue wäre doch schon immer die Limburger Tradition gewesen. Die Bischöfe Kempf und Kamphaus wären dem Papst in Treue zugetan gewesen. Es hätte keinen Limburger Sonderweg gegeben. Man reibt sich die Augen: Bischof Kamphaus als ein besonders treuer Anhänger von Papst Johannes Paul II.?

Altbischof Kamphaus – dem Papst in Treue zugetan?

Kalteier stellt die Fakten auf den Kopf. Die Presse jedenfalls feierte Kamphaus in den Jahren nach 2000 als Rebell gegen Rom. Auch wenn Bischof Kamphaus eine solche plakative Einordnung nicht mochte – er gab diesem Eindruck durchaus Nahrung durch sein Handeln. Denn nach dem Ausstieg der deutschen Bischöfe aus dem tödlichen Programm der staatlichen Abtreibungsscheinberatung stellte sich Kamphaus in Trotz gegen das römische Lehramt, um in seinem Bistum weiterhin an dieser Scheinberatungspraxis festzuhalten.

Den Papst stellte er damals die Alternative, entweder seine Entscheidung zu akzeptieren oder ihn als Bischof abzusetzen. Rom wies diese taktische Erpressung als unwürdiges Schwarze-Peter-Spiel zurück.

In Verhandlungen mit Kardinal Ratzinger und dem Leiter der Bischofskongregation wurde Kamphaus im Januar 2001 eine Übergangsfrist von einem Jahr zugestanden. In dieser Zeit sollte der Limburger Bischof seine Entscheidung überdenken, indem er sich mit den moraltheologischen Argumenten des päpstlichen Lehramtes auseinandersetzte und zu einer eines Bischofs würdigen Entscheidung käme. Er tat es nicht, sondern blieb bei seiner Haltung, an der Teilnahme der staatlichen Scheinberatungspraxis festzuhalten.

Der Papst hatte durch seinen Kardinalstaatssekretär Sodano erklären lassen: Durch die kirchliche Mitwirkung an dem staatlichen Verfahren zur (rechtswidrigen) Abtreibung werde die Lehre der Kirche zum Lebensschutz verdunkelt. Denn durch die Ausstellung des Beratungsscheins sei ein Legitimationsverfahren erstellt, das allein der Tötung von Ungeborenen diene. Deshalb dürfe eine kirchliche Stelle daran nicht mitwirken. In dieser Frage von Leben und Tod könne nicht der Vorhalt einer moraltheologischen Güterabwägung gesetzt werden, nach dem die abgetriebenen Ungeborenen mit der Zahl der vermutlich geretteten Kinder aufzurechnen wären. Es gehe auch nicht um einen Eingriff in die pastorale Kompetenz eines Bischofs, sondern um eine zwingende moraltheologische Norm, bei der die Weisung des Papstes lehrmäßiger Natur sei.

Eine öffentliche Stellungnahme zu dieser lehramtlichen Argumentation hat Bischof Kamphaus nie abgegeben. Stattdessen berief er sich bei seiner Entscheidung zur Fortführung der Abtreibungsscheinberatung einfach auf seine persönliche Gewissensentscheidung – ohne weitere moraltheologische Begründung.

Nach Ablauf der Frist im Januar 2002 bekam Kamphaus nach einem Gespräch in Rom noch einmal sechs Wochen Bedenkzeit, die der Limburger Bischof verstreichen ließ. Im März 2002 kam dann die endgültige lehramtliche Weisung von Rom, dass auch im Bistum Limburg nach der weltkirchliche Norm gehandelt werden müsse. Nach diesem Lehramtsentscheid stellte sich Bischof Kamphaus als Gewissens-Martyrer dar. Damit hatte er eine weitere Legende etabliert, die die Medien gerne kolportierten. Auch Kalteier verbreitet diese heroische Version, dass Kamphaus entgegen seinem Gewissen auf Geheiß von Rom aus der Schwangerenkonfliktberatung ausgestiegen sei. Mit dieser Formulierung werden mehrere Fehler verbreitet.

Legenden um den Ausstieg und ein letzter Affront gegen den Papst

- Zum Ersten ging es nicht um die Beendigung der Schwangerenkonfliktberatung, sondern um den kirchlichen Ausstieg aus einem staatlichen Programm, bei dem straffreie, aber rechtswidrige Tötungen von Ungeborenen durch die Beratungsscheinvergabe legitimiert werden. Die Wahrheit ist, dass die Schwangerenberatung mit vierzig haupt- und ehrenamtliche Helferinnen im Bistum nach 2002 fortgeführt wurde.

- Des Weiteren war es nicht ein isoliertes autoritäres Geheiß von Rom, als zum Ende des Jahres 2000 die deutschen Bischöfe beschlossen hatten, aus dem staatlichen Scheinberatungsprogramm auszusteigen. Papst und Kurie hatten vorher in einem dreijährigen, geduldigen Beratungsprozess durch Schreiben, gemeinsame Konferenzen und Einzelgespräche um die kirchlich-moraltheologische Frage gerungen, wie die Kirche glaubwürdig das Evangelium des Lebens gegen die grassierende Kultur des Todes bezeugen könne. Alle deutschen Bischöfe – außer der von Limburg – hatten sich schließlich der moraltheologischen Argumentation des päpstlichen Lehramts angeschlossen.

- Wenn Kamphaus diese Frage auf eine individuelle Gewissensentscheidung zwischen ihm und dem Papst reduzierte, so unterschlug er sowohl den kirchlichen Beratungsprozess mit den deutschen Bischöfen, die weltkirchlich-theologische Relevanz des Problems wie auch den lehramtlichen Charakter der päpstlichen Entscheidung. Die Frage nach der moraltheologischen Bewertung der Abtreibungsscheinberatung konnte genauso wenig im Alleingang durch das individuelle Gewissens eines Bischofs entschieden werden wie laut Verfassungsgericht rechtlich eine Ungeborenen-Tötung der freien Gewissensentscheidung einer schwangeren Mutter anheimgegeben werden kann.

- Schließlich unterspülte Kamphaus mit seinem trotzigen Rückzug auf sein Gewissen das Lehr- und Hirtenamt des Papstes in moraltheologischen Fragen sowie die Einheit der Bischöfe untereinander und mit dem Papst. Der Konflikt war inzwischen zu einem Disziplinarfall geworden. Im Klerus des Bistum Limburg war damals zu hören, ein Priester hätte schon längst mit Sanktionen zu rechnen gehabt, verhielte er sich dauerhaft so ungehorsam gegenüber seinem Bischof, wie es der Limburger Ortsbischof damals gegenüber dem Papst tat.

- Kamphaus selbst hatte einige Jahre vorher Frankfurter Klerikern mit Disziplinarverfahren gedroht, wenn sie entgegen seiner Weisung an einem protestantischen Feierabendmahl mit Mazzen und Trauben teilnähmen. In seinem eigenen Fall praktizierte er selbst Ungehorsam – sogar gegenüber der lehramtlichen Weisung des Papstes.

- Der Limburger Bischof betonte später, dass er sich von Papst und Kurie stets fair behandelt gefühlt habe. Der Vatikan hatte darauf gesetzt, durch viele und geduldige Gespräche die deutschen Bischöfe von der weltkirchlich-lehramtlichen Notwendigkeit des Rückzugs aus dem staatlichen Abtreibungsprogramm zu überzeugen. Auch gegenüber Kamphaus hatte die Kurie nicht mit Disziplinarmaßnahmen gedroht, sondern auf Gespräche und Einsicht gesetzt. Bischof Kamphaus ging darauf nicht ein, sondern ließ die Kurie auflaufen. War das fair gegenüber dem Papst?

- Und war das eines Bischofs würdiges Verhalten, als der Limburger Bischof die lehramtliche Weisung des Papstes und seine eigene Weigerung als Positionen von zwei gegensätzlichen Gewissensentscheidungen hinstellte? Oder war es ein subtiler Kunstgriff, mit dem der Papst ins Unrecht gesetzt und ihm autoritäres Gehabe unterstellt wurde? Denn bei echten Gewissensfragen darf niemals ein anderer – und sei es der Papst – sein Gewissen als höherstehend und damit folgeleistend hinstellen.

- Daher kann es auch nicht als Beweis für Kamphausens angebliche Papsttreue ausgelegt werden, dass der Limburger Bischof sogar entgegen seinem Gewissen gehandelt habe, wie Kalteier meint. Im Gegenteil. Kamphaus hatte mit seinem Konstrukt der zwei konträren Gewissensentscheidungen die Basis dafür gelegt, dass ihn modernistische Kirchenkreise fälschlich als ‚Märtyrer des Gewissens’ hochstilisierten und ihn die Medien als ‚Rebell gegen Rom’ für antirömische Ressentiments instrumentalisierten.

- Schließlich unterspülte Kamphaus mit seinem Rückzug auf sein Gewissen das Lehr- und Hirtenamt des Papstes in moraltheologischen Fragen sowie die Einheit der Bischöfe untereinander und mit dem Papst.

Affront gegen die Papstkirche

Mit diesem letzten Affront gegen den Papst hatte Kamphaus all jene Kräfte im Bistum ermutigt, die schon immer gegen Rom Stimmung gemacht hatten. Noch im gleichen Jahr 2002 nutzte der Präsident der Diözesanversammlung die Gelegenheit beim 175jährigen Bistumsjubiläum, in einer umstrittenen Rede gegen die autoritäre, absolutistische oder gar totalitäre Papstkirche zu poltern. Auch nach Kritik von vielen Seiten nahm Dr. Röther nichts von seiner Rede zurück. Im Gegenteil: Auf einer Fachtagung im Frühjahr 2003 mit Prof. Medard Kehl SJ und Bischof Kamphaus wurden seine Thesen sogar noch theologisch gestützt. Weihbischof Gerhard Pieschl kam damals zu dem Urteil, dass Limburg die klaren Linien der Konzilkirche verlassen und erneut einen Sonderweg zu dem Modell einer anderen Kirche gehen wolle.

Mit den Worten: Ich gehe diesen Weg nicht mehr mit! trat der Bischofsvikar für die synodalen Gremien von seinem Amt zurück.

Ein weiteres Beispiel für Kamphaus’ Hintertreibung von päpstlich-weltkirchlicher Vorgaben: In den Jahren vor 2005 war der Bischof dafür verantwortlich, dass die bischöfliche Jugendabteilung das noch von Papst Johannes Paul II. vorgegebene Motto des Weltjugendtages in Köln: Wir sind gekommen, um anzubeten komplett boykottierte. Anbetung passte wohl nicht in das Konzept einer progressiven Jugendarbeit.

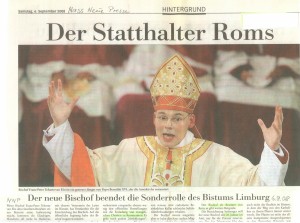

Bischof Tebartz-van Elst beendet die Sonderrolle des Bistums Limburg (FNP 2008)

Bischof Kamphaus hatte bis zu seinem altersbedingten Rücktritt in Ordinariat, Priesterschaft und unter Laien die liberal-antirömischen Affekte geduldet und gefördert. Als bald nach dem Antritt Tebartz-van Elsts die Protagonisten der Kamphauskirche (!) merkten – so der SPIEGEL –, dass der neue Bischof den Kurs seines Vorgängers vorsichtig korrigierte, lancierten sie eine erste Medienattacke gegen den neuen Bischof: Am 6. September 2008 titelte die Frankfurter Neue Presse: Der Statthalter Roms. Der neue Bischof beendet die Sonderrolle des Bistums Limburg. Im weiteren Text hieß es: Bischof Tebartz-van Elst sei ein getreuer Jünger Papst Benedikt XVI., der die Amtskirche restauriert. Kamphaus war Bischof von Limburg, Tebartz-van Elst ist ein Beamter Roms. Später setzte Daniel Deckers (FAZ) noch eins drauf: Der Limburger Bischof sei eine reaktionäre Kreatur, der sich an Rom-Unterwürfigkeit von niemandem übertreffen lasse.

Modernisten und Medien bekämpften von Anfang an den Kurs des neuen Bischofs

Laut FNP-Artikel befürchteten einige Kirchenverantwortliche damals, dass es unter dem neuen Bischof bald vorbei sein könnte mit den bistümlichen Sonderrechten, die Kamphaus geduldet hatte. Sie meinten damit die eingefahrenen Abweichungen von dem vorgegebenen Weg der Amtskirche – wie z. B. Einladung von evangelischen Christen zur Kommunion oder die Vergabe der Kommunion an Wiederverheiratete und andere liberale Praktiken im Limburger Klerus.

Die öffentlich bekannten Fakten erweisen Kalteiers Erzählungen, es habe nie einen Limburger Sonderweg gegeben, und: Der Bischof sei nicht wegen seiner konservativen Grundhaltung bekämpft worden, als Legendenstrickerei. Bischof Tebartz-van Elst zog sich die erbitterte Feindschaft von Modernisten und Medien zu, weil er in seiner konservativen, papst- und glaubenstreuen Grundhaltung Limburger Sonderwege beendete.

Später wurde von seinen Gegnern das Konstrukt eines autoritären Führungsstils sowie Missachtung der Synodalordnung nachgeschoben. Mitte 2009, also eineinhalb Jahre nach Beginn seiner Amtszeit, bescheinigte dagegen Beatrix Schlausch, die damalige Präsidentin der Limburger Diözesan-Versammlung, dem Bischof: In vielen Gesprächen spüre ich, wie viel ihm an einer guten Zusammenarbeit mit den Synodalen liegt. Unserem Bischof ist bewusst: Die Mitarbeit von Ehrenamtlichen wird in Zukunft noch wichtiger. Und deren Nachfolgerin, Frau Schillai, bestätigte noch im März 2013, also ein halbes Jahr vor Tebartz-van Elsts Rücktrittsgesuch: Ja, er nimmt Kritik an. Man kann mit ihm reden.

Nach des Bischofs Rücktritt und dem Triumph seiner Gegner schwelt der Richtungsstreit weiter, wie Erzbischof Gänswein fragend anmerkt.

Dabei sollte man aber bedenken, dass die derzeitige Bistumsleitung, Weihbischof Manfred Grothe und sein Stellvertreter Wolfgang Rösch, seit Beginn ihrer Amtszeit versucht hat, die aufgerissenen Gräben zu überwinden – so die Worte des noch von Tebartz-van Elst als Generalvikar eingesetzten Rösch’. Unterhalb der Leitungsebene sind aber immer noch Kräfte am Werk, die Sonderwege im Bistum Limburg – so die zutreffende Formulierung – als Agenda betreiben.

Text: Hubert Hecker

Bild: Wikicommons/Frankfurter Neue Presse