Manche Weihnachtsprediger reduzieren heute das Weihnachtsereignis auf den Menschen und die Menschlichkeit Jesu – vielfach mit arianischen Folgerungen.

Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Bei einer Nachbetrachtung von Weihnachtspredigten und ‑Meditationen fällt Folgendes auf:

Die mit Abstand am meisten zitierte Weihnachtsaussage war: Gott ist Mensch geworden. Dann folgt der Satz von der Menschenfreundlichkeit Gottes aufgrund der Menschwerdung. Das sind zwar richtige und biblisch fundierte Basissätze der Weihnachtsbotschaft. Gleichwohl ergibt sich ein Unbehagen und zwar dadurch,

was die Prediger nicht zitiert und ausgeführt haben – etwa aus dem Lukas-Evangelium:

â–ª Der Engel kündigt an: Heute ist euch der Erlöser geboren, der Messias und Herr.

â–ª Die Engel rühmen die Ehre Gottes.

â–ª Die Hirten loben und preisen Gott.

â–ª In diesem Kind ist das Heil für alle Völker, das Licht zur Offenbarung für die Heiden erschienen.

â–ª Das Kind ist vom Heiligen Geist gezeugt– so bei Matthäus.

â–ª Jesus wird sein Volk erlösen von seinen Sünden.

â–ª Wir (die drei Weisen) sind gekommen, um dem neugeborenen König zu huldigen.

â–ª Der in die Welt kam, durch den ist die Welt geworden – heißt es im Johannes-Prolog.

â–ª Wir schauten die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater.

Der Überblick macht klar: Manche Weihnachtsprediger reduzieren heute das Weihnachtsereignis auf den Menschen und die Menschlichkeit Jesu. Die gleichzeitig erschienene Herr-lichkeit Gottes, die Göttlichkeit des Kindes, der lang erwartete Messias und Herr, der Erlöser von unseren Sünden, das Heil für alle Völker und das Licht für die Heiden – alle diese biblisch geoffenbarten Bestimmungen des neugeborenen Kindes werden weitgehend ausgeblendet.

Arianische Folgerungen aus der Reduktion der Weihnachtsgeschichte

Die Fokussierung der Weihnachtsbotschaft auf die Menschlichkeit des neugeborenen Menschen Jesus zieht ein arianisches Christusbild nach sich. So hat es der protestantische Theologe Friedrich W. Graf kürzlich in einem FAZ-Streitgespräch mit Martin Mosebach dargelegt: Jesus war nichts als ein Mensch, in seinem erwachsenen Leben ein jüdischer Wanderprediger Und dann haben von ihm beeindruckte fromme Leute ihm den Titel ‚Messias’ oder ‚Sohn Gottes’ gegeben. Alle biblischen Glaubensaussagen werden von Graf arianisch-immanent interpretiert wie etwa die Auferstehung: Sie sei eine Symbolisierung von Freiheit oder innerweltlicher Transzendenz: Niemand geht im Vorhandenen auf. Auch von katholischen Theologen und Eminenzen werden die biblischen Erlöser- und Erlösungsaussagen zu Jesus Christus auf ähnliche Immanenz-Perspektiven heruntergebrochen.

Inkarnation als das Zentrale des Christentums

Dagegen stellt Mosebach die Inkarnation als das Zentrale des Christentums hin. Weihnachten – das ist zunächst der Eintritt Gottes in die Geschichte, in die „Fülle der Zeiten“. Eigentlich müssten wir das ganze Jahr über Weihnachten feiern, weil es immer um die Menschwerdung Gottes geht. Tatsächlich feiern wir in jeder heiligen Messe Weihnachten: Christus wird in der Messe geboren, stirbt darin und steht auf. Darin unterscheidet sich die christliche Auffassung von Goethes Lebensphilosophie.

Nach diesem Plädoyer für eine konsequente Inkanations-Theologie (und ‑Liturgie) scheint in der Weihnachtsaussage: Gott ist Mensch geworden eben doch die ganze christliche Wahrheit enthalten zu sein, nach der Jesus, der Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch ist.

Aus dem Inkarnationsgedanken den Tod Gottes folgern

Doch die Antwort vom Theologen Graf zerstört postwendend diesen scheinbaren theologischen Lichtblick: Ich bin gewiss dafür, den Inkarnationsgedanken sehr, sehr ernst zu nehmen. Inkarnation bedeutet immer auch den Gedanken des Todes Gottes zu denken, wenn Sie theologisch konsequent sind. Inkarnation bedeutet Anerkennung und Freiheit: Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein.

Wie funktioniert so eine Argumentation, aus dem Inkarnationsgedanken den Tod Gottes zu folgern? Oder wie ist Inkarnation als Prozess zu denken, bei dem Gott ein Knechtsmensch wird und der Mensch sich zum Dominus/Herr vergöttlicht?

Grafls dialektische Inkarnationstheologie landet bei den Arianern

Mit dem Stichwort vom Wechsel zwischen Herr und Knecht gibt Graf einen Hinweis auf eine berühmte Schrift des deutschen Philosophen G. W. F. Hegel. An dessen dialektischer Philosophie – oder was er dafür hält – scheint er sich zu orientieren. Jedenfalls bedient er sich seiner Sprache. Der Gedanke vom Tode Gottes wäre in diesem Rahmen mit folgender Argumentation zu denken:

Mit der Inkarnation ist die Göttlichkeit im ganz Anderen des Menschen aufgehoben und das in zweisinniger Bedeutung:

â–ª Das Gottsein Gottes ist mit seiner Menschwerdung aufgehoben im Sinne von ‚zum Ende gekommen’. Damit wäre der Tod Gottes angesagt.

â–ª Andererseits lebt durch die Inkarnation das Göttliche im Menschsein weiter. Somit ist in der Menschheit das Göttliche aufgehoben im Sinne von aufbewahrt.

Bei dieser Art von Inkarnationstheologie wird vielfach die Lehre vom dreieinigen Gottes geleugnet, insofern man nicht an die Präexistenz des Fleisch gewordenen Logos und die Lehre vom eingeborenen Sohn des Vaters (Johannes-Prolog) glaubt. Daraus folgt die Theologie der Arianer, die an das wahre Gottsein von Jesus Christus nicht wirklich glauben. Schließlich ergeben sich aus diesem Gedankengang Phantasien über die Vergöttlichung der Menschheit im hybriden Sinne, nämlich zu sein wie Gott.

Alle Theologie auf ewig Anthropologie?

Der katholische Theologe Karl Rahner geht einen anderen Argumentationsweg, kommt aber zu ähnlichen Ergebnissen:

â–ª Wenn Gott selbst Mensch ist und es in Ewigkeit bleibt, dann wird alle Theologie auf ewig Anthropologie sein. Hinter dieser anmaßenden Aussage steht die theologische Spekulation, dass Gott in der Menschlichkeit aufgeht.

â–ª Die Gottmenschlichkeit darf nicht so sehr als etwas gesehen werden, was uns von Jesus (nicht Christus!) unterscheidet. Sie ist der Anfang der Bewegung der Selbsttranszendenz zur Nähe Gottes. Von da aus erscheint die Inkarnation als der bleibende Anfang der Vergöttlichung der Welt im Ganzen (Zitate aus Rahners ‚Kursbuch des Glaubens’).

Zwei widerstreitende Inkarnationstheologien

Aus diesem Befund ergibt sich, dass es zwei widerstreitende Inkarnationstheologien gibt: zum einen die klassisch-katholische, die auch Martin Mosebach vertritt, und zum andern die arianisch-dialektische. Die Vertreter dieser Philosophie benutzen die Formel: Gott ist Mensch geworden als Einfallstor für ihre heterodoxen Weiterführungen. Manch einer täuscht damit den Gläubigen Katholizität vor. Um in Zeiten des Arianismus’ jeder Missdeutung vorzubeugen, sollte der Glaubenssatz stets in folgender Form ausgesagt werden: Der (eingeborene) Gottessohn ist Mensch geworden.

Die Handschrift von Arianismus und dialektischer Inkarnationslehre kann man in manchen Auslegungen der biblischen Weihnachtsgeschichte erkennen. Ein Element ist die direkte oder implizite Bestreitung des (historischen) Wahrheitsgehalts der beiden Weihnachtsevangelien. Denn Zeugung durch den Heiligen Geist sowie Engelsverkündigung von Marias Kind als Messias und Erlöser, als Herr und Gott haben für moderne Theologen allenfalls Symbolwert. Der evangelische ‚Landesbischof’ in Braunschweig nannte kürzlich die biblische Weihnachtsgeschichte ausdrücklich eine Legende und deren Hauptaussagen Metaphern.

Humanistische Weihnachtspredigten im Rotary-Club

Auch der Kirchengeschichtsprofessor und Priester Hubert Wolf beteiligt sich an dieser Relativierung, bei der die Weihnachtsevangelien nicht in erster Linie als historische Berichte zu verstehen seien – im Gegensatz zu Papst Benedikts Darlegung in seinem dritten Jesus-Buch. Wolf legte kürzlich seine Schrift Ankunft 24. Dezember vor, in der er Meditationen zu Weihnachtsfeiern seines Rotary-Clubs in Münster versammelt. Darin will er vor allem die ungeheueren Potentiale der Menschwerdung Jesu Christi für die Menschwerdung des Menschen von heute ausschöpfen. Es geht dem Verfasser aber nicht um die spezifisch christliche Überwindung der Sündenknechtschaft, um die Nachfolge Christi oder die Angleichung an Jesus Christus auf dem Weg zur Vollkommenheit wie der Vater. Sondern Wolf destilliert aus der Bibel ausschließlich allgemein-humanistische Ratschläge: Einem Stern folgen soll bedeuten, gewohnte Bahnen zu verlassen. Oder: So wie Gott Mensch wurde in Bethlehem, … so stehen dir, Mensch, vor Gott stets alle unverbauten Möglichkeiten der Menschwerdung offen. Oder: Die Zukunft als Chance soll heißen, begeisterungsfähig bleiben und alle Seiten zum Klingen bringen.

Banalisierung der Weihnachtsgeschichte versus …

Menschwerdung des Menschen heißt für Wolf einfach, Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten. Die Anregungen des Autors mögen ja sinnvolle Lebensratschläge sein. Aber hat dazu Gott seinen Sohn in die Welt geschickt, damit die Menschen alle menschlichen Seiten ihrer Anlagen zum Klingen bringen können? Braucht man für solche humanistische Ratgeber-Predigten eigentlich noch die Bibel?

… Weihnachtsfrömmigkeit in alten Liedern

Die Banalisierung mancher Evangeliums-Auslegung und besonders der Weihnachtsgeschichte wird im Vergleich mit der Krippenfrömmigkeit der Christen früherer Jahrhunderte deutlich, wie sie in den alten Weihnachtsliedern aufscheint.

â–ª Sehet auf, der Retter kommt. Denn der Herr erlöst sein Volk.

â–ª Christ, der Retter, stieg hernieder, der sein Volk von Schuld befreit..

â–ª Wahr’ Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd’ und Tod

â–ª Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, ist heute erschienen in unserm Fleisch…

â–ª Oh göttliches Kind, was leidest du alles für unsere Sünd’.

â–ª Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führ’n aus aller Not; er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein.

Die Antworten der Christen auf das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes:

â–ª Sei uns willkommen, Herre Christ, der du unser aller Herre bist (11./13. Jh.)

â–ª Dich wahren Gott ich finde in meinem Fleisch und Blut, darum ich fest mich binde an dich mein höchstes Gut, eja, eja, an dich mein höchstes Gut (Friedrich Spee, 1637)

â–ª Oh lasst uns ihn liebend empfangen, die Herzen ihm öffnen allhier … (1781)

â–ª Kommt lasset uns anbeten den König, den Herrn (Adeste, fideles, 1790)

â–ª Lasst uns vor ihm niederfallen, ihm soll unser Dank erschallen: Ehre sei Gott in der Höhe!

â–ª Oh beugt wie die Hirten anbetend die Knie… (1811)

Text: Hubert Hecker

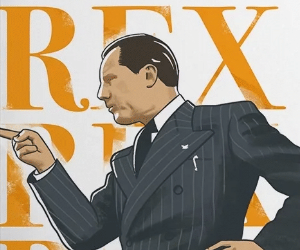

Bild: Lucas Cranach (1515)