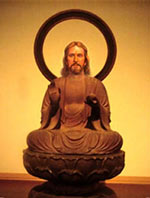

(München) Der heilige Franz von Assisi? Schnee von gestern! Heute ist fernöstlicher Zen in. So sehen es jedenfalls die Franziskaner des Klosters Dietfurt. Und das nicht erst seit heute. Seit 1977 haben sie das Kloster zum Zen-Zentrum ausgebaut und sind stolz darauf, „sozusagen das älteste christliche Zen-Kloster im deutschsprachigen Raum“ zu sein, wie sie auf ihrer Internetseite schreiben.

Katholisches.info berichtete von der am 1. September erfolgten Auflassung des Franziskanerklosters Reutte in Tirol. Das Franziskanerkloster Dietfurt in Bayern gehört zwar zu einer anderen Ordensprovinz, doch zwischen dem einen und dem anderen Ereignis scheint ein direkter Zusammenhang zu bestehen.

Inkulturation andersrum

Fünf Franziskaner bewohnen derzeit das Kloster in Dietfurt. Bekannt ist die franziskanische Niederlassung in der bayerischen Oberpfalz als Meditationshaus St. Franziskus. Eigentlich zur Sache geht es jedoch im Werbezusatz „Zen im Franziskanerkloster“. Das Haus bietet „von Zen über Ikebana bis T’ai Chi Ch’uan“ alles an östlicher Spiritualität, was buddhistischen, hinduistischen, shintoistischen oder taoistischen Ursprungs ist, wie die Internetseite verspricht. Inkulturation andersrum.

„In der Zen-Praxis folgen wir hier vorwiegend der Tradition von Sanbà´-Kyà´dan, so wie sie in unserem Haus von P. Lassalle grundgelegt und von P. Victor Löw weiter geführt wurde.“ Entscheidenden Wert legen die Dietfurter Zen-Franziskaner auf die Feststellung: „Diese Tradition gewährt uns vollkommene Freiheit in Bezug auf die Konfessions- und Religionszugehörigkeit.“ Heutiger Leiter ist der 49jährige Samuel Heimler.

Guardian Heimler: Tag mit „Harmonisierung des Qi“ beginnen

Bruder Heimler ist katholischer Priester. Aus dem von ihm im Internet veröffentlichten Lebenslauf läßt sich das bestenfalls rückschließen. Obwohl die Priesterweihe die wichtigste Etappe seines Lebens sein sollte, findet sie keine Erwähnung. Erwähnung findet, daß er eine Berufsausbildung zum Stahlbetonbauer besitzt und nach seinem Ordenseintritt 1988 ein Theologiestudium, eine Ausbildung in Gesprächsführung, zum Gestaltpädagogen, zum Familienberater und zum Neuro-Linguistischem Programmierer (NLP) absolvierte. Im Dietfurter Zen-Kloster der Franziskaner gelten eben „andere“ Gewichtungen.

Heimler ist Guardian des Klosters und Leiter des Meditationshauses, Mitarbeiter der Jugendpastoral „Orientierung an Franziskus“ und (mutmaßlich geistlicher) Assistent der Franziskanischen Gemeinschaft (FG).

Seinen Tag beginnt Samuel Heimler mit Qigong, einer Form von chinesischen Bewegungs‑, Konzentrations- und Meditationsübungen, um das Qi in seinem Körper „zu harmonisieren und zu regulieren“. Qi steht im Chinesischen für Energie, Fluidum oder Atem und ist zentraler Bestandteil der fernöstlichen Religion des Taoismus. Im Sommer schläft Heimler nicht in seiner Klosterzelle, sondern in einer Hütte im Klostergarten, weil er dort den Kontakt mit der Natur stärker empfinden kann.

Fernöstliche Praktiken buddhistischer, shintoistischer, taoistischer Herkunft

Heimler blickt seit 34 Jahren Richtung Osten, allerdings nicht im christlichen und franziskanischen Sinn des Ex oriente Lux. Heimler blickt weiter in den geographischen Osten und meint bei den fernöstlichen Religionen zu finden, was ihm am Christentum offenbar zu fehlen scheint. Als Guardian und Leiter des Meditationshauses ist er das „Vorbild“ seiner Mitbrüder. Sein Leben wird geprägt von Qigong, der ebenfalls aus dem Taoismus stammenden, der „Persönlichkeitsentwicklung“ dienenden Kampfsporttechnik Taijiquan, der japanischen, aus dem Buddhismus und Shintoismus herrührenden Kunstform Ikebana, dem Sakraltanz und vor allem dem buddhistischen Zen.

Fast 2.000 Teilnehmer ziehen die 48 Kurse an, die im Laufe eines Jahres im Dietfurter Zen-Zentrum angeboten werden. Es handelt sich um Laien und Ordensleute, Gläubige und Ungläubige. Die Konfessions- oder Religionszugehörigkeit spielt für die Kurse keine Rolle. Ein spezifisch christliches, oder als christlich erkennbares Kurs-Angebot gibt es nicht. Der Andrang sei so groß, daß die Zen-Franziskaner nicht mehr ausreichen, um die Nachfrage zu befriedigen. Um zudem das Prestige als Zen-Zentrum zu steigern, werden deshalb auch bekannte Zen-Meister von auswärts eingeladen, um in dem buddhistisch anmutenden Zentrum Kurse zu leiten.

Vom Franziskanerkloster zum Zen-Kloster

Seit 1665 besteht die Dietfurter Niederlassung der Minderen Brüder des Heiligen Franz von Assisi. Die Umwandlung von einem Franziskanerkloster in ein Zen-Kloster erfolgte allerdigs nicht in erster Linie durch einen Franziskaner, sondern durch den Jesuiten Pater Hugo Lassalle. Der 1898 in Nieheim in Westfalen geborene Lassalle stammte aus einer ursprünglich hugenottischen Familie. 1919 trat er nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, in dem er als Soldat gedient hatte, in den Jesuitenorden ein. 1927 zum Priester geweiht, wurde er 1929 von seinem Orden in die Japan-Mission entsandt. Auf der Suche nach Wegen durch Akkomodation das Evangelium in Japan einzupfanzen, studiert er dort den Zen-Buddhismus. Mit seiner Hilfe hoffte er, die Grundlagen der für das Christentum so schwer zugänglichen japanischen Gesellschaft zu verstehen. Eine Beschäftigung, die ihm nicht sonderlich bekommen sollte.

Statt einen Zugang für die Evangelisierung Japans zu finden, wurde er vom Zen-Buddhismus ergriffen. 1943 nahm er am ersten Sesshin teil, einer Form der konzentrierten Zen-Meditation. Unter dem Namen Makibi Enomiya wurde er japanischer Staatsbürger und 1948 Generalvikar der Diözese Hiroshima. Der von ihm gewählte Namen hat sowohl einen Bezug zum Shinto-Schrein von Hiroshima als auch zum Buddhismus.

Lassalle meinte nach dem Zweiten Weltkrieg, die besiegten Japaner „durch Buddha zu Christus“ führen zu können. „Die Stärkung der religiösen Basis in Form des Buddhismus sollte – nach Uminterpretation der buddhistischen Riten – für die christlichen Lehren und Zeremonien als Anknüpfungspunkt dienen“, schreibt Michael Ihsen im Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon über den deutschen Jesuiten. „Die Einübung der Ichlosigkeit erschien ihm auch für das Christentum erstrebenswert“, so Ihsen. Lassalle war von der Idee ergriffen, den Buddhismus zu fördern, zu „christianisieren“ und damit Japan zu evangelisieren.

Mit den buddhistischen Zen-Mönchen sah er nach dem verlorenen Krieg Gemeinsamkeiten und ging mit ihnen auf Vortragsreisen, um auf der Grundlage einer gemeinsamen Ethik Japan wieder aufzurichten. Sowohl der Jesuit als auch die bis zum Kriegsende in Japan ausgegrenzten Buddhisten schrieben dem Shintoismus und Konfuzianismus Krieg und Niederlage des Inselstaates zu und sahen die Gelegenheit, nun deren Stellung in der japanischen Gesellschaft einzunehmen.

Lassalles Weg führte schließlich aber nicht dazu, Japan zu evangelisieren, sondern dem Buddhismus einen Zugang zu den Christen in Europa zu öffnen. Den Weg dazu ebnete vor allem Lassalles „Bestseller“: „Zen-Weg zur Erleuchtung“, der 1959 mit der Erlaubnis von Pater Pedro Arrupe in Buchform erschien. Arrupe, der 1968 Jesuitengeneral werden sollte, war damals erster Provinzial der soeben neuerrichteten Ordensprovinz Japan. Er förderte Lassalles Zen-Studien und erlaubte, auf dem Gelände der Jesuiten-Niederlassung eine Zen-Stätte zu errichten. Dort schuf Lassalle unter anderem eine „Grotte des göttlichen Dunkels“. Arrupe unterstützte seinen deutschen Mitbruder auch dann, als 1960 der damalige Generalobere des Jesuitenordens, Pater Jean Baptiste Janssens, sowohl Lassalles Buch als auch jede weitere Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus durch Ordensangehörige verbot.

Der Jesuit Hugo Lassalle und das Zweite Vatikanische Konzil

Doch die Zeiten sollten sich schnell ändern. In Begleitung des 1959 von Papst Johannes XXIII. ernannten ersten Bischofs von Hiroshima, Dominic Yoshimatsu Noguchi, nahm Pater Enomiya-Lassalle am Zweiten Vatikanischen Konzil teil, wo er Gespräche zur liturgischen Inkulturation führte. Die Neuauflage seines Buches erhielt dennoch zunächst keine Druckerlaubnis, weil selbst Karl Rahner Zen als monistisch identifizierte und mit dem Christentum für nicht vereinbar erklärte.

Lassalle holte sich darauf Anleihen bei Pierre Teilhard de Chardin, um Defizite in seinem Lehrgebäude zu beheben. Die im Konzilsklima angestoßene „Verständigung“ mit den östlichen Religionen machte ihn jedoch mit Hilfe des zum Ordensgeneral aufgestiegenen Pedro Arrupe bald zu einem der bedeutendsten Vertreter des „christlich-buddhistischen Dialogs“. Allerdings drohte Lassalle mehrfach mit Exklaustration, falls ihm der Orden bei seinem Zen-Projekt zuviele Schwierigkeiten in den Weg lege.

Pater Enomiya-Lassalle intensivierte seine Zen-Übungen, doch die Kensho-Erfahrung, ein buddhistisches „Erweckungserlebnis“ blieb aus. Woraufhin er beschloß, sein Zen-Projekt auch ohne Kensho voranzutreiben. Seine Förderung dieser buddhistischen Inkulturation des Christentums begründete er gegenüber Kritikern immer wieder damit, daß Zen „zwar religiösen Ursprungs sei, aber Lehren umfaßt, die außerhalb der buddhistischen Lehre stehen“. Genau daran bestanden immer neue Zweifel.

Pater Enomiya-Lassalle war überzeugt, daß durch Zen „die Seele Gott entgegengeht bis zur äußersten Grenze des Möglichen“. 1973 war es soweit: Lassalle wurde endlich als Zen-Meister anerkannt. Die Anerkennung seines Kensho erfolgte durch Yamada Koun Zenshin, einem führenden Vertreter des Zen-Buddhismus und Gründer einer der zahlreichen buddhistischen Sekten. Yamada Koun (1907–1989) war jedoch im Gegensatz zu anderen buddhistischen Zen-Meistern führend daran beteiligt, viele Christen für den Zen-Buddhismus zu gewinnen. Einer von ihnen war der Jesuit Hugo Lassalle.

Lassalles „Zen-Eucharistie“ und der (ausbleibende) Bewußtseinsquantensprung

Lassalle zog in Europa andere Ordensleute wie den Benediktiner Willigis Jäger, den Jesuiten Niklaus Brantschen, den Pallottiner Johannes Kopp in seinen Bann, die er mit Yamada Koun in Kontakt brachte und von diesem ausbilden ließ. Selbst der spätere Niederalteicher Abt Emanuel Jungclaussen ließ sich in den 70er Jahren von Lassalle beeinflussen. Der buddhistische Sektenführer Yamada Koun „weihte“ 1980 zusammen mit dem Münsterschwarzacher Benediktinerabt Bonifaz Vogel das Zen-Zentrum von Willigis Jäger ein. Sie allen glaubten, durch die fernöstliche Spiritualität einen Bewußtseinsquantensprung zu vollführen. Die Erstgenannten begannen unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und dem revolutionären kulturellen Umbruch von 1968 mit ihrer Zen-Mission im deutschen Sprachraum. Kopp im Bistum Essen, Jäger in der Abtei Münsterschwarzach im Bistum Würzburg, Brantschen im Bistum Basel. Lassalle war, wie erwähnt, unter anderem 1977 maßgeblich an der Schaffung des „Zen-Klosters“ von Dietfurt im Bistum Eichstätt beteiligt. Die Einweihung des Meditationshauses St. Franziskus erfolgte in seiner Anwesenheit durch den damaligen Eichstätter Bischof, Alois Brems.

Lautwerdende Kritik, etwa von Henri de Lubac oder Hans Urs von Balthasar, die unter anderem darauf verwiesen, daß zen-praktizierende Priester ihr Priestertum aufgaben, ihre Orden verließen und sogar den christlichen Glauben verloren, blieb in Dietfurt, ebenso wie in Münsterschwarzach und anderswo ungehört. Ihens schrieb dazu: „Aus religionsgeschichtlicher Perspektive ist es eine herausragende Leistung der Zusammenarbeit Lassalles und Yamadas, daß christlichen Amtsträgern die Lehrerlaubnis einer buddhistischen Sekte übertragen wurde.“ In der Tat! Cui bono?

Pater Hugo Makibi Enomiya-Lassalle starb 1990, ein Jahr nach Yamada, auf den der gesamte „christliche“ Zen-Buddhismus im Westen zurückgeht. Auf seinen Wunsch hin wurde Lassalles Leiche verbrannt und die Asche nach Japan überführt.

Die Schwäche des Dietfurter Franziskaners Victor Löw für östliche Spiritualität

Es war der Dietfurter Franziskaner Pater Victor Löw, der sich an Pater Lassalle gewandt hatte, und damit den Stein zum Dietfurter Zen-Kloster ins Rollen brachte. Löw, ein gebürtiger Budapester, war 1949 von den neuen kommunistischen Machthabern eingesperrt worden. Im Gefängnis lernte er einen Schüler des indischen Gurus Ramana Maharshi kennen, der ihm hinduistische Praktiken beibrachte. Nach dem anti-kommunistischen Aufstand von 1956 flüchtete Löw in den Westen. 1967 trat er in Bayern in den Franziskanerorden ein und wurde 1972 zum Priester geweiht. 1974 erfolgte die Kontaktaufnahme zu Lassalle, weil Löw – so die erklärte Absicht – die fernöstliche Welle, die damals den Westen überrollte, für das Christentum nutzbar machen wollte. Tatsächlich war er, wie sein Lebenslauf zeigt, selbst frühzeitig von östlicher Spiritualität in den Bann gezogen worden. Der 1994 verstorbene Löw wurde über Lassalle schließlich auch Zen-Meister und reiste wie dieser „von Kloster zu Kloster, um Meditationskurse abzuhalten“, wie die Dietfurter Franziskaner schreiben. Die von Lassalle beklagte „geistliche Armut“ der katholischen Ordensleute im Westen wurde dadurch nicht behoben, die Klöster haben sich seither allerdings „entleert“.

Die Dietfurter Zen-Franziskaner sehen hingegen alles sehr positiv und betonen auf ihrer Internetseite mit einem selbstrechtfertigenden Ton: „Täglich wird in der kleinen Kapelle im Meditationsbereich eine Eucharistiefeier [Zen-Eucharistie] auf freiwilliger Basis angeboten, die stets großen Zuspruch findet. Nicht wenige Kursteilnehmer haben durch die Wirkung der Zen-Meditation die Eucharistiefeier neu erlebt und ihren Glauben vertiefen können oder wieder Zugang zum christlichen Glauben gefunden, den sie verloren glaubten. Viele Menschen finden hier ihre geistige Heimat. Hierhin kehren sie zurück, um zur Besinnung zu kommen und neue Kraft für ihr Leben im Alltag zu schöpfen.“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Franziskanerkloster Dietfurt/Wikicommons